基桩动态测量仪的校准及不确定度的评定

2015-12-02徐爱华王健许颖

徐爱华,王健,许颖

(湖北省计量测试技术研究院,湖北武汉430223)

1 基桩动测法的工作原理

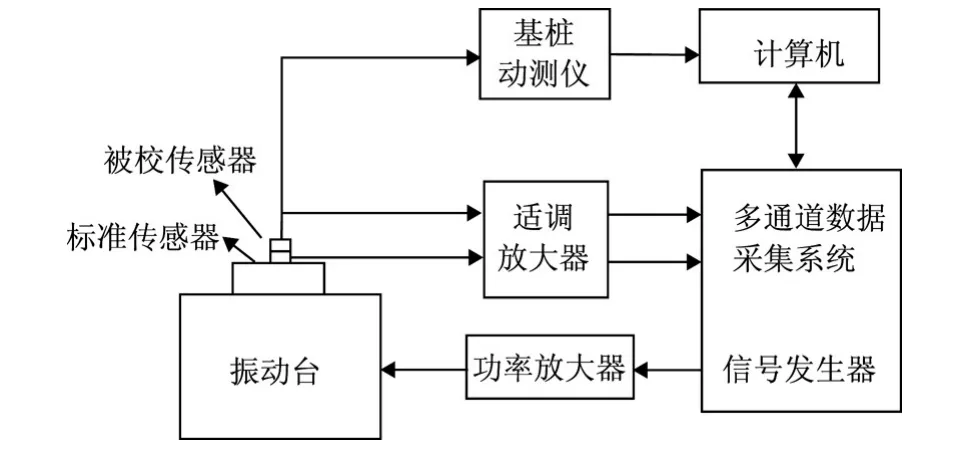

基桩动测仪在工作中是利用传感器连接在待测桩上,给桩头一个激励信号,产生入射波及缺陷(包括桩底)的反射波,基桩动测仪会显示出采集的波形信号,测桩人员根据波形特征对桩的特点缺陷进行判定。日常校准时通常使用比较法,用比较法中频振动标准装置进行,测量系统结构示意图如图1。

图1 振动比较法测量系统结构示意图

传感器与标准传感器背靠背地安装于标准振动台中心,基桩动测仪进行正确设置后,采集到信号波形,人工读取动测仪信号的幅值和频率,判断是否符合规程要求。

2 动测仪自动校准方法设计

传统校准利用中频振动标准装置给出标准正弦信号,动测仪采集到的是连续的正弦信号,而现场动测仪测桩的过程中,采集到的是冲击波形,实现了基桩动测仪的自动校准系统后,标准装置既可以给出连续的正弦振动又可以给出模拟现场测桩时的冲击信号。

自动校准系统的主要框架就是以计算机为核心,利用数采设备(集成了信号发生器、多通道同步数据采集卡)、适调放大器、标准振动台和功率放大器搭建一个计算机控制系统,计算机发出指令让振动台起振,起振波形模拟基桩动态测量仪实际测试时的振动波形,标准传感器检测输出振动台的振动物理信息,计算机采集到标准传感器的信号,得到振动台的实时振动状态。同时,基桩动测仪进行正确设置后,采集到信号波形,并输入计算机,计算机对采集到的振动波形与标准传感器采集的波形进行比较分析运算,测得系统的灵敏度、频率响应、幅值非线性度、时间示值误差、频率示值误差、系统噪声电压、通道一致性、通道干扰等指标,实现基桩动测仪的自动校准,校准示意图如图2。

图2 基桩动测仪的自动校准示意图

3 基桩动测仪幅值不确定度的评定

根据基桩动测仪的校准过程,标准装置输出正弦振动,标准加速度为(有效值)10.0 m/s2,被校基桩动测仪的系统灵敏度为10.0mV/(m/s2),基桩动测仪幅值相应指示值为ax,被测幅值与各分量的函数关系为

式中:an为动测仪应输出的标准值;ax为被校基桩动测仪的幅值示值。式(1)中各分量互不相关。

3.1 由标准传感器套组和振动台引入的不确定度u1

检定证书给出了传感器套组的不确定度160 Hz时,U=0.5%,k=2,通频带时U=1%,k=2,则

160 Hz时,u11=0.5%/2×141.4=0.354(mV)

其余频点时,u12=1%/2×141.4=0.707(mV)

3.2 由信号采集模块引入的测量不确定度分量u2

用B类标准不确定度评定。

上一级检定给出的测量结果不确定度为U=0.1%,k=2,则

3.3 基桩动测仪示值误差引入的测量结果不确定度分量u3

用A类标准不确定度评定。

由基桩动测仪的非线性、零点漂移引起的误差,可从重复性测量中的数据,采用统计分析的方法,计算其实验标准差作为其标准不确定度分量。

对被检基桩动测仪在其频响范围内在全频段选择不少于7个频率点进行检测,找出某一频率点上其变化较大,对该频率点进行多次重复检测,得到一组数据如表1。

表1 单次测量数据

表2 测量平均值的不确定度

3.4 噪声、谐波失真、安装参数引入的标准不确定度分量u4

干扰噪声会对振动台和信号采集的数值影响引入的误差为±0.2%,认为是均匀分布,故引入的标准不确定分量为

标准振动台收到计算机给出的指令后,不会马上产生纯正正弦振动,存在谐波失真,加速度谐波失真度小于5%,均匀分布,因此标准不确定分量为

扭矩、电缆的固定以及刚性连接等安装参数对输出测量的影响而引入的标准不确定度分量为

由此,得到其他影响量的不确定度

3.5 扩展不确定度的计算

以上分析的各分量相互独立,可计算出合成标准不确定度,见表3。

根据JJG 930-1998《基桩动态测量仪检定规程》中频率响应特性的规定,通常在20~2000 Hz频率范围内对基桩动测仪频率响应特性进行校准,其测量不确定度见表4。

表3 合成标准不确定度

表4 频响范围内的扩展不确定度

4 结论

在基桩动测仪的检定校准中,传统的手工校准不能满足日益增长的工作需要,自动化校准代替手工校准可减少计量人员的工作量,提高工作效率,测试自动化已成必然趋势,建立基桩动测仪自动校准装置不仅可以校准测量系统,也可以校准软件分析系统,为产品的开发设计提供参考依据。基桩动测仪幅值不确定度的评定是对校准值的补充,基桩动测仪的频响范围内,给出不同误差值,对用户根据不同的检测环境分析动测仪的采样值有现实意义。

[1]中华人民共和国建设部.JG/T 3055-1999基桩动测仪[S].北京:中国标准出版社,1999.

[2]刘爱东,于梅.振动自动校准系统的研究及实现[J].计量学报,2009,30(2):141-143.

[3]于梅,孙桥.振动比较法校准中加速度计灵敏度幅值校准不确定度的评估[J].中国计量,2005(6),67-70.

[4]李慕荣,蔡恒君,杨晓丽.磁电式速度传感器检定结果分析[J].宁夏电力,2010(6):37-39.

[5]杨帅,汤放奇,谢晓骞,等.中频振动检定装置数据采集系统的研制[J].湖南电力,2010,30(6):12-15,22.