基于远程视频技术的中外项目学习*

——中澳网络记录片制作实践与启示

2015-12-02何其亮

何其亮

(浙江传媒学院,浙江 杭州310018)

一、引言

项目学习虽然在我国起步较晚,但近几年相关的研究报道已有不少。项目学习(Project-based Learning)是在真实世界中借助多种资源开展探究活动,并在一系列时间内解决一系列相互关联问题的一种新型的探究性学习模式。它是一种以学生为中心的教学方式,要求通过一系列个人或合作任务,借助他人(包括教师和学习同伴)的帮助以解决现实中的问题而获得知识和技能。[1]基于技术开展项目学习的一大重要特征不仅是项目本身在促进学习,而且强调在“做中学”(Learn by doing),这种学习方式促使学生在发现中体验学习的意义。学生依据自己先前的经验和与学习内容的关系积极构建意义。

为多渠道促进学生综合能力培养,浙江传媒学院与澳大利亚科廷大学开展了基于网络视频技术,以课程为依托,以制作“网络纪录片”为成果的项目学习。本研究主要关注此次中澳项目学习对促进学生合作学习、实现课程培养目标、培养学生综合能力等方面的影响以及所起的作用。

二、基于远程视频的项目学习背景

澳大利亚科廷大学(Curtin University)地处西澳洲,与我国没有时差。因此,科廷大学提出了与我校建立国际网络课堂(Global Networked Classroom),尝试利用网络技术开展合作教学的设想。经过多次对网络视频技术的测试和前期讨论,双方决定开展基于网络视频技术的项目学习实践。实践以两校学生学习的课程为基础,以网络视频技术为主要学习研讨平台,以项目学习的方式,两校学生最终以作品形式反映项目学习成果。经过认真商讨,并综合课程学习内容和学生的实际,双方确定以“可持续发展”(sustainability)为题开展学习研讨,并最终以制作“网络纪录片(web documentary)”的形式汇报学习成果,并将成果上传至固定网站,以便两校长期学习研讨,也希望以此引起社会大众的关注和参与。

为此,两校对项目高度重视,科廷大学选派了大众传播(Mass Communication)、影视研究(Screen Studies)专业的学生,以课程“Culture to Culture”为依托,因为该课程学习的内容之一是培养学生制作视频内容介绍和传播文化的能力;我校选择了英语专业、播音与主持(英汉双语)专业的部分学生,因为他们的英语基础较好,学习的课程《英释中国文化》中,拍摄和制作传播中国文化的英语节目是他们在第二课堂和课外实践中经常训练的形式。另外,为确保视频制作的质量还选派了部分英语表达能力较强的影视制作专业学生。两校还决定为各自选入参加学习项目学习的学生记入学分。

针对此次项目学习,我们的共同假设是:项目学习能有效地促进中澳学生之间的合作学习,更好地实现课程能力培养应达到的目标,促进综合能力的发展。选择“可持续发展”这个主题,旨在使两国学生共同关注这个全球性话题。通过观察本国的发展实际,思考和发现与该主题相关的事实,在对事实的真实记录中挖掘事实背后的文化及隐含的价值。

在交流研讨过程中,中澳学生通过对主题的阐述进一步拓展思维,加深了认识,同时增进了对两国文化的了解,培养了分析问题、解决问题的能力和思辨能力。针对中国学生,项目学习将提高他们的英语语言应用能力,特别是用英语解释中国文化的能力,并增进研究意识。另外,采用网络纪录片的形式能使学生了解网络传播的主要特征。网络纪录片是当今重要的传播方式,集视频、图片、声音、文字等为一体,但视频仍是信息传播的主要方式。学生通过实践加深了对信息传播的认识,增进了对网络传播技术的了解,并逐步掌握了不同媒介的传播特点及其在信息传播中的运用。

三、项目学习方式与实践过程

1.网络视频技术

项目学习主要在实验室进行。我校为播音与主持(英汉双语)专业建有专门的实验室,配备大型3D环幕、主持演示席、35座自助式新闻采编系统、直播连线和快速宽带网络等专业所需设备。中澳项目学习的研讨采用Cisco公司的TANDBERG Edge 95MXP视频会议系统,实验室配备了三通道数字环幕融合机及9×3、110度弧度的大型环幕,学习交流全程录制,便于回放研讨。由于项目学习研讨过程不仅仅有视频会话讨论,还不时伴有PPT演示、作品观摩等环节。三通道数字大型环幕能同时显现交流现场、作品或课件演示和呈现讨论的观点,为此次项目学习提供了重要的技术支持和便利。

2.网络纪录片

学者凯特.纳什(Kate Nash)认为[2],网络纪录片是指纪录片的作品实体通过同时兼具多媒体与互动性的网络来进行发行。维基百科的定义是:网络纪录片又称交互式纪录片(interactive documentary)或多媒体纪录片(multimedia documentary),它不同于运用音频、视频、图像等传统纪录片的样式,而是通过运用多媒体工具的多种元素制作的。它给制作者一种独特的媒介开展非线性(non-linear)创作,作品融照片、文本、视频、音频、动画以及信息图表等多种元素(见Wikipedia)。由此可见,网络纪录片是新媒体技术对传统媒介生态介入的产物,具有非线性、交互性、跨平台等特征。中澳围绕“可持续发展”主题,认为网络纪录片是反映项目学习成果的一种很好的实践形式,因为“可持续发展”文化故事的阐述适合多种媒介的介入传播。

3.项目实施的步骤与实践过程

参加此次研讨的科廷大学学生有16人,我校参加的学生有19人。双方各在两名教师的指导下,围绕主题商定从多个视角切入,首先将学生分成多个小组,在此基础上开展合作学习研讨。双方教师事先商讨制订学习计划,并负责联络、协调学习全程。项目学习全程历时19周,每周课堂视频讨论一次,每次约2小时,学生制作作品时间约4周。根据项目学习实施要求,此次项目学习分为细化选题、写出报告、形成小组、研讨拍摄、交流成果和总结评价六个步骤。

⑴细化选题

围绕“可持续发展”主题,经过约2周的课堂讨论和学生课下的思考,最后选定“绿色交通(Green Transportation)”、“垃 圾 回 收 (Waste Recycling)”、“生 活 方 式(Lifestyle)”、“遗产保护(Heritage Protection)”、“人口问题(Population Problem)等作为双方项目学习探讨的选题。

⑵写出报告

根据拟定选题,两校学生分别写出研究报告(Research Proposal)。研究报告的内容包括:①你研究的目的是什么(Whatare the aims of your research project)?②你的研究问题是什么(What is your research question)?③研究方案(Research Strategy)。在双方教师的指导下,中澳学生结合自己的研究兴趣,在一周时间内写出研究报告,并上传至一个共享平台供双方阅读借鉴,为课后交流和课堂讨论做准备。

⑶形成小组

在双方教师的组织下,两校学生根据自己的研究报告和兴趣对主题进行讨论。如对“heritage protection”感兴趣的中澳同学简要陈述观点,然后在教师的引导下组建形成对“heritage”主题感兴趣的学习小组。小组一般由4-5人组成。小组成员建立联系方式后便在课下开展讨论交流。小组同学结合各自的研究报告,完善学习计划和研究方案,以达成共识。

⑷研讨拍摄

针对项目学习的成果,双方讨论如何以视频纪实的手法反映叙述的主题,即视频以什么形式、方式叙述主题,所需的时间、作品的长度等。研讨中双方畅谈整体思路、拟解决的问题、拍摄地点的选择、访谈的对象、观点表现的形式、人员的分工等。如我校学生就如何用视频反映“乌镇水乡”、“中国油纸伞”的文化故事作了介绍;澳方学生则介绍了“回旋镖 (boomerang)”、“城市农场(City Farm)”等选题的可视化叙事特征。双方还就视频如何传递可持续发展的意义、拍摄计划、前期准备和进度等进行了详细的研讨。

⑸交流成果

在教师的组织和引导下,各小组针对电视作品进行交流,交流作品制作的经历和体会,分享作品制作完成的喜悦。为方便交流、讨论,科廷大学建立了专门的网站,将各小组的作品上传至网站;两校学生还针对网站、主题的特点进行了栏目设计的讨论,并对网站中的作品作了中英文的介绍和说明。中澳双方认为,可持续发展是个永恒的主题,希望网站作品中折射出的文化和涉及的话题能引起人们的兴趣和社会的广泛关注,希望作品能增进人们对不同文化的了解,拓展思维与交流。交流还涉及除视频外网络纪录片的其它作品形式,如文字、图片等的运用等。

⑹总结评价

针对此次项目学习,中方要求参加学习成员在小组中开展自评和互评。评价内容不仅针对作品,而涉及整个学习过程。此外还开展了针对不同小组的作品的评价,内容涉及选题的意义、作品表现方式及手段的运用、英语语言的(字幕)表达等方面。教师还进行了问卷调查,收集学生对开展此次项目学习的想法和建议等。

四、讨论与启示

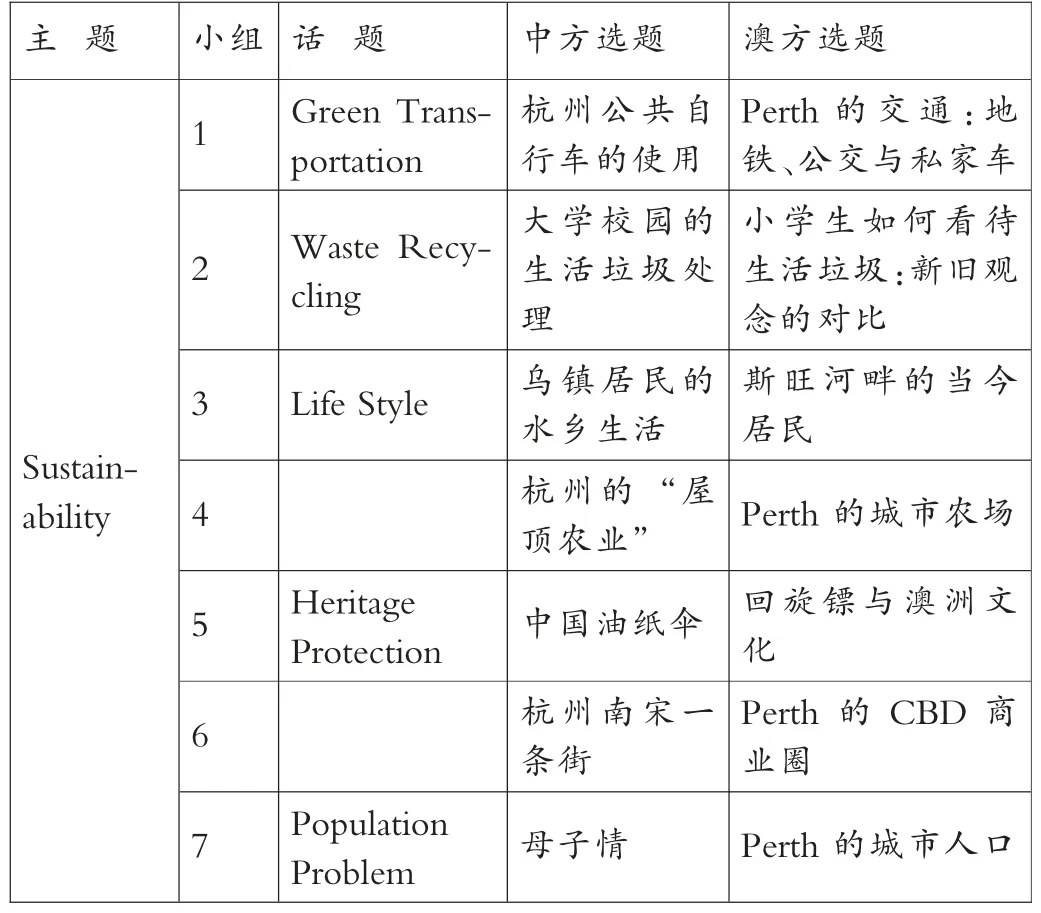

在我国,基于教育技术辅助的项目学习研究已出现了相关的研究成果。[3]但此次我校和澳大利亚科廷大学基于视频的交流研讨项目学习在多媒体网络技术辅助教学上又向前迈进了一步,因为网络视频拉近了中澳两校的距离,使两校师生身临其境,语言交际更显得真实、生动。为达到项目学习的预期目标,围绕主题,中澳两校学生首先对主题进行细化,小组最终选择话题(见表1)。这样基于网络视频的交流、研讨就变得非常重要,也是其它多媒体手段难以取代的。

表1小组最终选择话题

为了探索远程视频技术对中外高校开展项目学习的效果,我们密切观察本次实践的全过程,并进行了问卷调查、开放式访谈(科廷大学12名师生在项目结束后应邀来我校进行交流座谈)和对中澳学生研究报告、作品的分析。

结果显示,中澳学生对项目学习都给予了很高的评价,认为最大的收获是真正体验了合作学习,在实践中很好地实现了课程学习目标中应达到的能力要求。我校学生认为,项目学习提高了其英语语言综合能力,极大地调动了学习积极性,开阔了视野,学习了不同的思维方式,锻炼了能力。两校认为远程视频学习方式是颇具信息时代教育特征的新型学习平台,网络技术应充分得到利用,对中外高校间开展多层面的教学研讨、实现教学资源共享等具有巨大的潜力和前瞻意义。

综合调查结果,此次项目学习具有以下几方面的积极影响和作用:

1.激发学习动机

对中方学生而言,视频交流研讨中直接面对的是母语为英语的澳大利亚人,因而交际对象真实;交流讨论的重点内容是作品需呈现的文化主题,但要使英语民族理解中国文化不是件易事,因此交际任务真实并重在表达自己的思想和观点,这样在交际训练中语言表达能力得到很好的训练。项目任务的真实和挑战性及对成功的期望交织在一起,最大限度地激发了学生的学习动机。两校联合开展项目学习尚属首次,全程由学生自主设计,制订计划和管理,最终呈现项目成果,体现出学习过程自主性、学习任务真实性和学习成果成就化的特征,而这些是激发学生学习动机的重要因素。[4]另外,由于中澳双方的作品要进行总结和评价,最终上传至同一网站,由此而产生的竞争和荣誉意识最大限度地调动了学生的学习潜能。

2.促进合作学习

此次项目学习是以完成真实和富有挑战性的任务为目标,因此合作学习成了其中的一个突出特点。合作学习促使组内成员相互交流和依靠,注重合作精神、交往能力和沟通技巧的培养和发展,形成乐于与他人交流,主动解决问题的积极情感和态度。[5]中澳学生针对目标任务,自然形成的小组成了学习研讨的基本形式,合作学习就成了必然。他们分工协作,课上课下互动频繁,共同探讨,相互促进,在合作学习中锻炼了多种能力,特别是与人沟通交流、借鉴分享观点、提出建议和对策以及思辨能力。

调查结果显示,中方的19名学生都认为其最大的收获是体验了如何真正开展合作学习;针对合作学习带来的成效,95%(18人)的学生认为主要扩大了视野,增进了对问题的理解,促进了对不同文化的理解和交流;84%(16人)的同学认为主要分享了观点,74%(14人)的同学认为结交了朋友,增进了友谊。另外,中方的大部分学生认为两校基于远程视频的学习明显改变了他们对合作学习的认识,增进了对澳方学生学习方式的了解,同时认为基于网络视频开展中外合作学习研讨非常实用。

调查中,澳方的16名学生认为最大的收获是体验合作学习的方式,他们在问卷调查中谈到的主要是“different way to learn/communicate,cooperate,work together”,其中一学生写道:“Ihave benefited greatly from the communication with the Chinese students and the opportunity to compare our learning.”他们中多数认为进一步了解了中国,了解了中国学生的学习方式,加深了对中国文化的认识。

3.促进问题发现和解决能力

项目学习的主要特征是“有一个驱动和引发性的问题,问题是用来组织和激发学习活动”。[6]本次项目学习围绕“可持续发展”这个主题,中澳学生通过对本国当前发展实际现状的观察,试图寻找发生在身边能反映该主题的种种现象,透过事物的不同现象表征,探讨解决问题的方式和途径。如针对“乌镇居民的水乡生活”,中方学生在介绍中使用PPT介绍选题的目的、乌镇的历史和当今居民的生活现状,阐述以此反映可持续发展主题的想法和思路,这样便促进了问题意识的形成和对解决问题方法的思考。特别是研究报告的撰写过程,中方学生每人用英语写出约500字的研究方案,对选题、研究问题、研究思路和解决方案等进行认真思考和探讨。

调查显示,撰写研究报告是中方学生体会最深的内容之一,因为他们平时在这方面训练较少,因此担心提出的问题及解决问题的思路和对策不能引起对方的共鸣。但在与澳方学生的交流中,相关的观点得到了支持和认可,因此感到虽然过程艰难并具挑战性,但却是学习中的重大收获。

4.实现课程能力培养要求

培养课程所需的能力是本次项目学习的宗旨。对我校学生而言,提高用英语解释中国文化的能力和利用媒介传播中国文化的能力是他们课程学习中要求掌握的能力。尽管他们平时在这些方面有不少的训练,但这次真实的、探索性研究却给他们带来了挑战,面对英语受众能否清楚地用英语解释中国文化现象及其中隐含的价值是一次严峻的考验。如在介绍“油纸伞”、“屋顶农业”时,学生需查阅大量的资料,做好充分的准备,交流中应重点使澳大利亚师生了解“油纸伞”的历史和文化价值;在解释当今中国城市中出现的可能利用屋顶空间,有目的、有计划地尝试种植相关农作物的“屋顶农业”现象时,还不时要回答澳方的疑惑和提问。这种真实的训练既提高了学生的听说能力(澳方师生有时有澳洲英语口音),更促进了学生训练表达深层次思想和观点的能力。

另外,以视频制作形式讲述中国文化故事,我校学生虽有很多训练,但叙述的方式、语言的表达等能否让澳大利亚受众真正理解还需要检验。交流研讨中,澳方师生针对我校学生的作品诚恳地提出了更易于英语民族接受的叙事方式和视角,并对语言的表达、字幕中的语言使用等提出了中肯的修改建议。我校学生认为这是非常难得的收获。

而澳方学生则认为,中国文化内容广泛,传递深刻的文化价值,这些很难在书本上学到。只有面对面地和中国学生交流讨论,才能学习和理解当代中国文化和传递的价值。

5.促进对媒体传播技术和方式的了解

作为本次项目学习需展现的成果,网络纪录片对两校学生而言都是新鲜事物,但却期望对这种新颖的信息传播方式有更多的了解和实践。网络技术的发展给信息传播带来了巨大的变化,当今的大学生不仅要具有获取、分析和评价多媒体信息的能力,还应掌握传播信息的技能。[7]

鉴于网络纪录片的多媒介传播特征,中澳双方决定本次项目学习以网络纪录片的形式汇报学习成果,其目的就是要使学生了解当今网络信息的传播方式并参与实践。视频拍摄和制作的质量虽然不是本次两校学生实践的重点内容,但参与拍摄和制作的实践促使他们思考视频传播的特点,熟悉后期制作的相关技术。另外,本项目还专门制作了网站(esupilot.com),两校学生针对网站功能和网页设计进行了研讨,撰写中英文文字解释和说明等。对网站设计和功能的共同研讨,促使两校学生对网络信息传播特征有了进一步的了解。

除视频传播外,文字、图片等也是信息传播的主要方式。围绕可持续发展的不同话题,针对不同的传播目的和受众需求,传播媒介也应做相应的调整和改变。本次实践使学生了解了不同媒介的传播特点和意图,通过比较不同媒介的特征,区别不同媒介的传播给受众带来信息接受的变化和情感的震撼。而这些对提高学生的思维和辨析能力,促进创新意识和创新素质的培养起着重要作用。

五、结语

关于项目学习的研究已有不少报道,但基于网络视频技术中外高校学生开展项目学习的实践却不多见。本项目的实践表明,网络视频技术突破了地域的阻隔,拉近了中外高校的距离,特别能为学习创建真实的交际场景,使中外师生开展面对面的学术交流、教学研讨等成为可能,在当今的信息化教育中应得到充分的利用。在网络技术快速发展的今天,传统的教学理念和学习方式受到严峻的挑战。借助网络技术的发展,教育信息技术的运用对创新现代教育理念、提高教学质量、培养学生的创新能力具有重要意义。

本次基于远程视频技术的中澳项目学习,有利于借鉴和吸收国外先进的教学理念和教学资源,为学生创建外语学习真实的交际环境,拓展视野,加深对两国文化的理解,特别在合作学习中锻炼了各种能力,对创新型人才的培养,多层面实施国际化教育等提供了新的视角和途径,值得进一步探索。

[1]刘景福,钟志显.基于项目的学习(PBL)模式研究[J].外国教育研究,2002(11):18-21.

[2]万彬彬.新媒体时代网络纪录片浅析[J].电影评介,2013(16):14-17.

[3]顾佩娅,方颖.基于建构主义的计算机辅助项目教学实践[J].外语与外语教学,2003(7):28-31.

[4]高艳.项目学习在大学英语教学中的应用研究[J].外语界,2010(6):42-48.

[5]张法科,赵婷.合作学习理论在大学英语阅读教学中的应用[J].外语界,2004(6):46-50.

[6]杜翔云,Anette Kolmos Jette Egelund Holgaard.PBL:大学课程的改革与创新[J].高等工程教育研究,2009(3):29-35.

[7]冯延群,陈淑英.信息时代的大学英语教育与媒体素养教育[J].中国大学教学,2011(4):41-43.