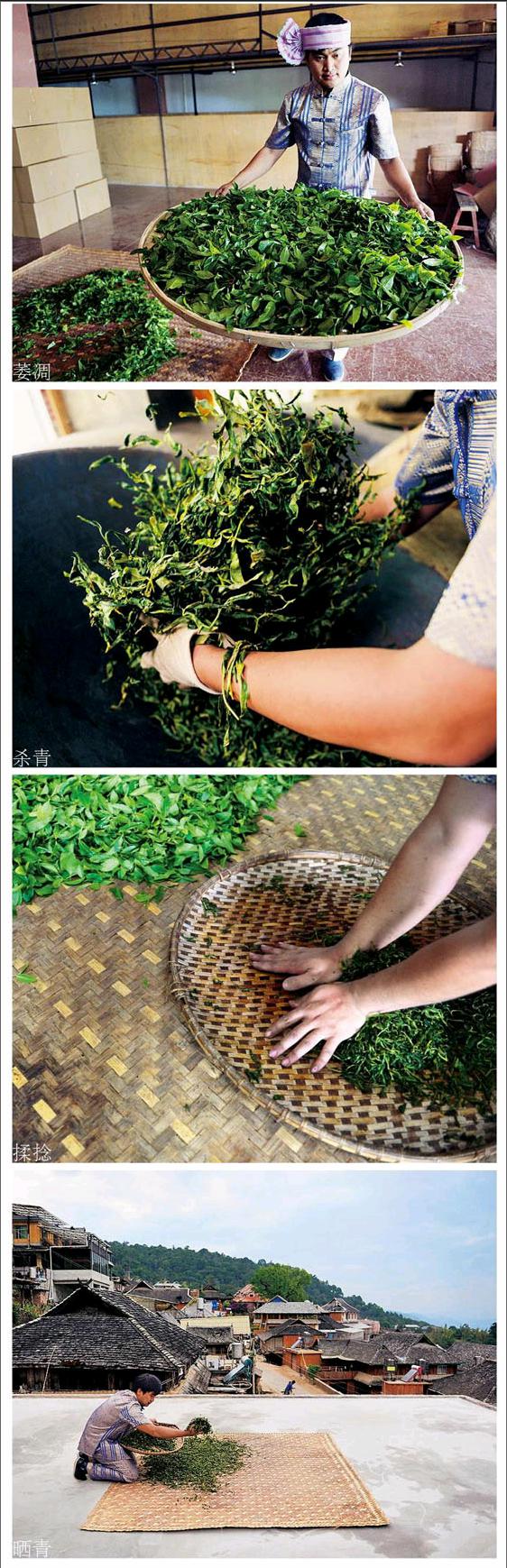

从采摘到晒青一切为了发酵传统工艺制作(一)

2015-11-29陈杰

陈杰

每年的春季,中国凡是有茶树的地方,就能看到采茶人忙碌的身影。其实,所有的茶叶加工,都是从茶树鲜叶采摘开始。不同的地理位置及不同茶叶种类,都有自己的最佳采摘时间。然后,又依据芽与叶的比例与老嫩程度,分出鲜叶的等级。

以中国的浙江、江苏、安徽、四川等主要生产绿茶区域为代表,每年春季的清明前后为采摘茶叶的高峰期,其原因在于这个时间正是大地回暖,茶树的枝叶初发,刚刚形成芽头的时候。如果这个时候不采,芽头继续生长,就逐步展开,形成叶面。而在中国传统的茶叶品饮中,用芽头制成的绿茶是最受欢迎的,也是被认为品质最佳的。绿茶有老嫩之分,茶树新发的芽属于嫩的,而入春后第一批幼芽通常被人们视为珍品。这是人们在经历了漫长的冬季之后,有对春的渴望和对绿色植物的天然偏爱。尤其是在中国古代,冬季食物的单调与大量腌制食品的使用,使人们总有“熬过冬夜”的渴盼。在春季来临的时候,春茶成为少有的几种可食用绿色植物最先上市的。当人们手捧着“绿叶清汤”的茶杯,一股香气也会飘然而至,或清香、或花香、或甜香,有人还感受到嫩香的味道。其实都在表达一种概念:即绿茶偏重赏心悦目的诉求。这也就是人们特别喜好“明前茶”的主要原因。我们在茶叶市场中看到大量冠以“春尖”、“春芽”等名头的茶,几乎都是满足人们的这种需求。所以,绿茶产区每当到了春季时候,家家户户都在与时间赛跑。过了春季,夏季基本不采茶。在全年的四个季节中,绿茶的采摘与加工几乎都在春季。而在春季的采茶过程中,“明前茶”(中国传统的清明节)无疑是最受追捧的。

但是福建茶区则不同。它的茶叶采摘比江浙地区稍晚。它必须等到芽头展开,形成叶面,且叶面长到一定的宽度和长度时才能开采,俗称“开面采”。因为他们制作的“铁观音”及“岩茶”系列的茶,几乎没有芽头的存在,是一片片叶子组成的。我们也可称它为“一片叶子的故事”。它的采摘可在春、秋两季进行,而且秋茶的品质好于春茶。

那云南呢?它的茶叶采摘在什么时候?

1/鲜叶的采摘

云南地处中国西南,又属云贵高原。它所辖的三大茶区:勐海、临沧、普洱市(原思茅地区)均属亚热带气候,气温常年偏高。因此,在中国的茶叶产区,它的春季来得最早。当江浙地区还在等待第一场春雨,渴盼茶树发芽时,云南的茶树已经是一片翠绿。因此,云南的茶树是最早发芽的,云南的采茶时间也比江浙提前了近一个月。而且,云南茶叶采摘除了冬季不采外,其它三季均可采茶,分别为春茶、夏茶(也称为雨水茶或谷花茶)、秋茶。茶叶可采摘时间最长。但云南的绿茶(也称滇绿)仍然沿习只在春季采摘和制作的习惯。

那么,普洱茶呢?这是本节讨论的重点。

我们在本书的自序中,曾提到普洱茶的制作方法存在“古法技艺”与“现代工艺”的区别,第一个区别就在于鲜叶采摘的时间。

按照“古法技艺”,我们将“号级茶”做为标准参照物,你会发现,这些茶几乎没有芽头的存在。也就是说,当茶树在春天萌发新芽时,云南的茶农并没有只争朝夕,与时间赛跑。而是静静等待,让芽头继续生长,展成叶面。这是其一。

其二,我们通过对最著名的几款“号级茶”解剖后发现,其70%以上的茶叶在5cm-7cm之间(茶叶经沸水冲泡后伸展测量),如果考虑到鲜叶加工自然收缩(揉捻、晒青、紧压、发酵等都会令鲜叶组织大幅收缩,即使干茶经水浸泡后也小于鲜叶尺寸),原鲜叶尺寸应在7cm-9cm之间。这也说明,即使在芽头展开成叶面时(即小叶片,呈浅绿色),也没有急于采摘,等它彻底成熟,成为中叶片,呈翠绿与墨绿色之间,叶面有明显的突凸泡面,方可采摘。其采摘鲜叶时间应在春季中段时间。虽然云南茶叶主产区比江浙的春天早来近一个月,但新茶上市仍晚于江浙的“明前茶”。当然这也由普洱茶加工周期较长的因素造成。而且,就古茶树与台地茶树采摘鲜叶而言,古茶树又比台地茶树发芽也晚半个月左右。

我们通过化学检测的手段,经过比对也发现:

一是春季茶树刚萌发的芽头,不适合作为普洱茶的原料。因为它太幼嫩,经不起普洱茶加工过程中的揉捻、晒青、紧压等环节,很容易形成碎片。

二是嫩芽头水份含量较高,各项化学指标普遍偏低,尤其是酚类物质更少。可呈献的发酵底物较少,经不起漫长发酵时间的“摧残”。这是普洱茶不以嫩芽头为原料最主要的原因。

三是云南现在普洱茶生产中又确有芽头存在,普遍用于普洱茶“撒面”,也有纯芽头制成的。如宫廷普洱、金芽等,但基本属于包芽性质,为大芽头,与绿茶中推崇的嫩芽是有区别的。绿茶“明前茶”最高品级的嫩芽头一市斤(500克)可达几万个芽头,而普洱茶的芽头不到一万个。虽然如此,用这种芽头制成的普洱茶也不是普洱茶生产的主流。这种现象的出现是近二十年的事情。因为云南自一九四九年新中国成立后,只有少量几个企业维持部分普洱茶的生产,大部分企业全部改做绿茶与红茶加工。当上世纪九十年代初,普洱茶外销订单增大,这些企业又转回生产普洱茶时,其熟悉的绿茶制法成为习惯,以“芽”为贵的绿茶思维便被纳入现代普洱茶生产之中。这也是普洱茶“古法技艺”与“现代工艺”在原料采制上的又一区别。

四是春季时由芽头展开的叶面,且长度在7cm以上,其植物营养素含量最高,其中茶多酚、儿茶素中的EGCG、茶皂甙等不仅高于全年平均值,也是中国大陆所有产茶区含量最高的。这不是我们独有的发现,早在上世纪一九六四年全国茶叶普查中最早得出的结论。

由此,我们可以得出这样一个结论:普洱茶的鲜叶采摘在正常年份(非旱灾、冻灭等)应为每年春季的中段时间至春尾夏初最佳。

很多专家与制茶人对这种观点持否定态度,其中最主要的理由是春初的茶叶香气较好,甚至可用“口感绵柔,香气悠长,少苦涩味”来形容。而春尾的茶叶不仅缺少香气,且苦涩味加重。其实,仍然是绿茶思维促成。普洱茶与绿茶最显著的区别是:绿茶要“新”,要“鲜爽”,氨基酸含量越高越好,形象化的比喻是江南情窦初开的妙龄少女;而普洱茶则不同,是要“旧”,因为普洱茶是发酵的产物,而且发酵的时间是愈长愈好。这就要求普洱茶的鲜叶在茶树上的滞留时间稍长,不断地累积各种酚类物质,为后续发酵提供“丰厚”的物质基础。而这样的普洱茶最初的表现一定是“味苦性刻”,难以入口,是典型的“丑小鸭”,只是在经历了漫长的后发酵之后才转化为“白天鹅”。

普洱茶鲜叶采摘,还存在等级标准的问题。

一是中国清代贡茶鲜叶采摘的标准,即所谓“五选八弃”之说,“五选”即:选日子,选时辰,选茶山,选茶丛,选茶枝;“八弃”即:弃无芽,弃叶大,弃叶小,弃芽瘦,弃芽曲,弃色淡,弃食虫,弃色紫。我们对这个标准的真伪一直持怀疑态度,主要原因是这个标准遵循以“芽”为主的原则。其中“弃无芽、弃叶大”更像是绿茶采摘标准。乔木大叶种茶的“大叶”是普洱茶区别其它茶类最显著的标识,普洱茶可以无“芽头”,但却不能无“大叶”。如果我们用这一标准去审视“号级茶”,无疑都是不合格产品,同样,套用这种标准去采摘鲜叶也很难制作出高品质的产品。因此,我们更相信它是对绿茶采摘标准的借用,而非真实的“采摘准则”。根据清朝末年与中华民国留存下来的普洱茶实物样本观察,“大叶”比重高达85%以上,绝大部分的茶看不到芽头的存在。

二是现代普洱茶鲜叶标准。2008年颁布的普洱茶国家标准列出了鲜叶分级标准,将其分为六级,即特级(一芽一叶占70%以上)、一级(一芽二叶占70%以上)、二级(一芽二、三叶占60%以上)、三级(一芽二、三叶占50%以上)、四级(一芽三、四叶占70%以上)、五级(一芽三、四叶占50%以上)。显然,这个标准有别于绿茶标准。其中,三级至五级恰恰最符合普洱茶的要求。

2/摊晾杀青

当我们将鲜叶从茶树上采摘下来之后,就需要将鲜叶放置阴凉处进行摊晾(又称萎凋)。摊晾起到两个作用:

一是鲜叶自然脱水。鲜叶细胞中的水有两种形式同时存在,即自由水与结合水。自由水是指在生物体内或细胞内可以自由流动的水,是良好的溶剂和运输工具。它的数量制约着细胞的代谢强度。如呼吸速度、光合速度、生长速度等。自由水占总含水量百分比越大则代谢越旺盛。结合水是水和生物体重的其他物质(如蛋白质、多糖等)螯合或络合成的状态,其状态有多种,最常见的为凝胶状。鲜叶摊晾过程中出现收缩、变软状态,其实是脱水所致,脱去的那个“水”就是自然水。而结合水还保留在茶叶细胞组织之间。

二是脱“绿”。这个“绿”就是“叶绿素”,更准确的讲是“叶绿素a”(茶叶叶绿素有a、b两种,叶绿素a偏绿,叶绿素b偏黄)。叶绿素是普洱茶后期发酵转“红”中的障碍,因此,通过摊晾的方法,将茶叶中内含的叶绿素天敌“脱镁叶绿酸a单加氧酶”(pheophorbide a oxygenase, PaO)激活,用它将叶绿素降解,达到脱“绿”目的。这就要求摊晾要有厚度,一般为10公分左右,环境温度在22℃~28℃之间效果最佳。摊晾的时间一般不超过24小时。

在把鲜叶摊晾后,就进入“杀青”阶段。

杀青,是绿茶、黄茶、普洱茶、乌龙茶等的初制工序之一,非普洱茶独有。

杀青的方式有多种:炒青、蒸青、烘青、泡青、辐射杀青等。蒸青起源于中国唐代,目前日本以及中国大陆个别产茶区仍沿用这种方法。炒青是在中国明朝取缔“龙团凤饼”并大力推行“散形茶”后普遍采用的方法,目前也是世界各产茶国普遍使用的基本方法。

普洱茶的杀青在“古法技艺”中也是采用炒青的方法,“现代工艺”则多采用烘青与辐射杀青的方法。这里有两个问题需要澄清的:

一是普洱茶与绿茶等虽然都采用炒青的方法,但却有本质上的不同。绿茶是通过高温破坏和钝化鲜叶中的氧化酶活性,抑制鲜叶中叶绿素等的酶促氧化。这是因为鲜叶中储藏多种的酶能引起叶绿素的分解。这种酶促变化可分为直接作用和间接作用两类。直接以叶绿素为底物的只有叶绿素酶,催化叶绿素中植醇酯键水解而产生脱植醇叶绿素。脱镁叶绿素也是它的底物,产物是水溶性的脱镁脱植叶绿素,它是橄榄绿色的。叶绿素酶的最适温度为60℃82℃,100℃时完全失活。起间接作用的有蛋白酶、酯酶、脂氧合酶、过氧化物酶、呆胶酯酶等。蛋白酶和酯酶通过分解叶绿素蛋白质复合体,使叶绿素失去保护而更易遭到破坏。脂氧合酶和过氧化物酶可催化相应的底物氧化,其间产生的物质会引起叶绿素的氧化分解。呆胶酯酶的作用是将呆胶水解为果胶酸,从而提高了质子浓度,使叶绿素脱镁而被破坏。因此,我们也将绿茶炒青过程,在锅温达到lOO℃以上,称为“脱镁”。保留住绿茶的叶绿素,也就保留住绿茶赋予人们“青山绿水”的感官享受。

普洱茶的炒青与绿茶恰恰不同。其主要目的是蒸发鲜叶中的部分水分,使茶叶变软,便于揉捻,同时散发青臭味,促进最初良好香气的形成。但这里最关键的一点是忌高温的出现,因为高温会使鲜叶内部储藏的多种酶失去活性,抑制鲜叶中叶绿素与茶多酚的酶促氧化。因此,80℃成为普洱茶杀青的“生死线”。很多人会对此提出异议,因为在他们的观察中发现普洱茶的鲜叶杀青,即使按“古法技艺”用手工锅炒,其温度也都超过100℃,与绿茶无异。其实,这与三个细节有关:一是炒青手法不同,绿茶采用多闷少扬法,普洱茶采用多扬少闷甚至不闷,不停抛炒,使鲜叶与锅面接触时间缩短,避免鲜叶过热;二是绿茶炒青时间长,并分两次进行,有初炒与复炒之分,普洱茶炒青只有一次,且时间较短;三是大叶茶与中小叶茶组织结构有差异,大叶茶海绵体较厚,叶面膜也较厚,加上凝胶物较多,其受热传导低于中小叶茶。因此,“古法技艺”中的炒青,虽然也是手工锅炒,锅温也在100℃以上,但鲜叶的内部温度一般不会高于80℃。

二是现代工艺的烘青方法。基本是采用大生产的方式,用设备取代手工,主要设备有履带式杀青机、转筒式杀青机、微波杀青机等。虽然烘青方法也是杀青的一种,特点是高温、快速,效率是手工锅炒十几倍甚至几十倍。但它最大不足是温度容易偏高,导致茶叶叶温超过80℃。而茶叶中的内源酶(细胞内自带的酶系)也因温度过高失活与钝化,形成高温“灭活”效果。并最终导致后续的发酵只能依靠外源酶解决,不能再作为普洱茶的原料。

3/揉捻:从轻揉到重揉

中国的六大茶类都有揉捻的工序。很多茶类的揉捻工序主要是为了整形,揉捻的时间极短。目的是使茶叶成条率高,破碎率低,保持原茶成色,揉捻之后的干茶,其外表符合传统的审美要求。

而普洱茶的揉捻则不同,是采取重力揉捻的方式,并且是多次揉捻完成。普洱茶为什么采用这种方式呢?原因有四点:

一是普洱茶选用的茶叶与绿茶不同。绿茶选用的茶叶基本上以芽头为主,有纯芽头的,有一芽一叶的,也有一芽两叶的,其茶叶的外观形态具有体形较小、娇嫩的特性。只适合“轻揉为主”的方式。但普洱茶由于选用乔木大叶种,其茶叶很少有嫩芽,且叶片的形态多以肥厚、硕大为主。如果采用绿茶类的揉捻方式根本操作不了。实际上,说普洱茶的揉捻是重力揉捻,还不如说“重力揉搓”更为贴切;

二是揉捻的温度不同。绿茶揉捻的过程在铁锅内高温完成。普洱茶则是在铁锅之外,或在竹篾上、或在宽大的木板上或在揉捻机上完成,整个过程是在常温状态下完成。

三是工序安排的前后不同。绿茶类的揉捻属于茶叶加工最后一道工序,是茶叶内质到外观的最后一次“定形”,是成品的概念。但普洱茶则不同,是茶叶进入发酵前对茶叶的预处理,其工序属于普洱茶的前端工序之一。离成品普洱茶还有很大的距离;

四是普洱茶采用“重力揉搓”还有一个更重要的目的,是通过“重力揉搓”将茶叶表面的“保护膜”搓碎,再以自然晒干的方式,使空气中“悬浮”的多种微生物菌群“侵入”,完成茶叶在自然状态下的第一次“自然接种”,也是普洱茶在茶叶发酵前对所选茶叶进行的初级氧化阶段。而这一条恰恰是绿茶类茶叶揉捻的“大忌”,绿茶的“轻揉”,是绝不能将茶叶表面的膜破坏,一旦破坏,茶叶会被迅速氧化,品质也会产生改变。

因此,“重力揉捻”(也可称“重力揉搓”)是普洱茶非常关键的工序,是奠定普洱茶后续发酵的基础。很多普洱茶的制作者在“揉捻”的工序中,并不是一次完成,而是多次“揉搓”——传统工艺称为“复揉”。这种“复揉”的目的,实际上是对第一次“自然接种”的补充,目的是使普洱茶初级氧化完成的更为彻底。

4/晒青:太阳的魔力

“晒”是食品行业普遍采用的一项加工手段。中国东汉时期已将“晒”进行了专业化解释:“晒,暴也”(东汉许慎《说文》)。“暴”什么?“暴五谷之类”。我们现今的粮食加工,如玉米、小麦等至今仍延续这个过程。

有一个闻题需要说明的,“晒”表面上是利用太阳的热能达到“脱水”的目的,但“晒”的过程还隐藏更深一层的“加工”秘密。

这个秘密就是太阳辐射。

太阳辐射( solar radiation)是指太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。地球所接受到的太阳辐射能量仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十亿分之一,但却是地球大气运动主要能量的源泉。太阳辐射随季节变化呈现有规律的变化,形成了四季。

太阳辐射能在可见光线( 0.4~0.76μm)、红外线(>0.76μm)和紫外线(<0.4μm)分别占50%、43%和7%,即集中于短波波段,故将太阳辐射称为短波辐射。

地球表面在吸收太阳辐射的同时,又将其中的大部分能量以辐射的方式传送给大气。地表面这种以其本身的热量日夜不停地向外放射辐射的方式,称为地面辐射。由于地表温度比太阳低得多(地表面平均温度约为300K),因而,地面辐射的主要能量集中在1~30微米之间,其最大辐射的平均波长为10微米,属红外区间,与太阳短波辐射相比,称为地面长波辐射。

我们不能小看这种太阳辐射,站在生物学的角度,除了有蒸发水分的特点外,还有三个特性:

一是可以让受晒的物料(五谷、茶叶等)内含化学成分快速氧化、聚合与降解,使物料成熟度提升一级;

二是灭菌效果。有害微生物包括细菌在太阳辐射下快速死亡,提升了物料保质期限,如晒干的萝卜条、蘑菇、干菜等;我们现今研发的很多“辐射灭菌”设备其实都是受太阳辐射的启发。

三是形成特定的微生物菌群(后面详解)。

普洱茶的“晒青”其实也是借鉴了这个方法。

其实,就茶叶加工而言,“晒青”工序并非普洱茶独有,福建的岩茶、广东的单枞等,都有“晒青”的工艺要求。但是,“晒青”对普洱茶格外重要,是普洱茶区别其它茶重要标志之一,也是《云南普洱茶地方标准》的关键词之一。

普洱茶为什么采用“晒青”呢?

一是在太阳的光热作用下,细胞液开始流动,浓度增大,开始一系列化学变化,如部分低沸点芳香物质挥发,茶叶中原有的叶绿素酶(chloro-phyllase)将叶绿素水解生成植醇和脱植基叶绿素,并在多酚氧化酶(polyphenoloxidase)催化作用下,氧化形成不稳定的邻一苯醌类化合物,然后再进一步通过非酶催化的氧化反应,叶绿素也在光和酶的作用下,开始分解消失。鲜叶由最初的绿色向灰黄色、灰白色(芽头显白毫)或者灰褐色转变。“晒青”的工序其实也是鲜叶向毛料的转变过程。茶农们更愿将“晒青”过的茶叶称为“晒青毛料”。

二是“晒青”更重要的作用是让茶叶与特定微生物菌群产生“亲密接触”。

这就是为什么揉捻过程中采用“重度揉捻”的原因。让微生物产生效能的条件之一是温度。太阳是“晒青”过程中适宜温度的提供方。这个适宜温度是在15℃-40℃之间,超过40℃容易使茶叶变黑,低于15℃,微生物处在休眠状态,不产生效能。

三是特殊的微生物菌群的“干预”。普洱茶是生物发酵的产物,只要是发酵,就离不开微生物。“晒青”是普洱茶发酵过程的初级加工阶段,是普洱茶发酵前对茶菁的预处理,也是普洱茶有氧发酵阶段。在这个阶段,除对加工场地要求相对干净之外,还有一个特殊要求,即自然环境中大量的微生物菌群的存在。我们说,加工场地的干净在任何地区都能实现,但大量的微生物菌群存在,且这个微生物茵群的特性又是这个自然环境的独有,就比较难实现。云南各地普洱茶所表现的不同“风味”,除了各地大叶种茶叶存在细微的差别外,更多地是因为不同地域微生物菌群差异造成。我们曾将云南临沧大雪山采摘的同一批鲜叶分成AB两组,A组留在临沧进行人工发酵,B组拉到西双版纳州勐海人工发酵,其结果大不相同,我们最初怀疑水质差异导致,后来在对水质差异的部分对发酵过程产生的影响比对中逐一排除,其结论仍是独有的微生物茵群干预所致。

笔者在云南曾听到一个有趣的事例,一位茶农对自家屋内的一批“晒青”毛茶出现品质下降给出了一个答案:是他家的“茶虫”病了。这里所说的“茶虫”其实就是微生物茵群。虽然他不知道微生物茵群是什么,但他清楚,导致他茶叶品质下降的原因不是他的“手艺”,而是他家的“茶虫”——微生物菌群产生变异所致。因此,自然环境中微生物茵群——主要是有氧菌,对“晒青”过程中茶叶的“干预”,对普洱茶品质的走向起到非常关键的作用。

有一个争议值得我们关注,近十年来,很多普洱茶生产企业受“晒青”场地的局限,加上“晒青”费时费力周期太长的缘故,改用“烘青机”取代“晒青”。其主要原因是将“晒青”的过程简单视为“脱水”与“干燥”,忽略“晒青”过程中有微生物参与下茶叶内在化学组分产生的氧化、缩合与降解。“晒青”的过程实际上是为普洱茶后续的发酵做生物储备,虽然我们习惯上称它为“散茶”,但它与真正意义的普洱茶还有一段距离,因此将它称为“毛料”更准确些。

我们对“晒青”这种工艺的推崇,不是因为它有历史烙印,更多的仍源于它符合生物发酵的要求。

有经验的普洱茶制作者非常注重“晒青”毛茶的品质,并根据品鉴的结果决定下一步的取舍。所谓“看茶制茶”高水平的发挥,就是从“晒青”毛茶的品鉴开始的。

接下来的“拼配”,是对“晒青”毛茶的一次近似“艺术创作”的过程,是彰显制茶人水平的关键环节。