构建贸易融资非现场监管指标体系

2015-11-28外汇局青岛市分局课题组编辑靖立坤

文/外汇局青岛市分局课题组 编辑/靖立坤

构建贸易融资非现场监管指标体系

文/外汇局青岛市分局课题组 编辑/靖立坤

贸易融资非现场监管指标体系,应当以科学的方法为依据,并结合经济发展状况和发展的程度来设计。所选的指标应该是全面、准确、可靠的,并且可以用定量分析方法进行描述与分析。

贸易融资作为资金融通的重要方式,一方面,对促进贸易增长、调整贸易结构具有重要意义;另一方面,由于其基于经常项目交易又兼具资本项目性质的特征,也为微观主体进行跨境资金摆布,实现政策套利提供了可能。正因为如此,在设计货物贸易外汇管理制度改革政策的过程中,应统筹考虑贸易融资的便利性和风险控制,构建企业报告、非现场监测、现场核查及分类管理的外汇管理模式。目前的贸易融资管理模式尽管对于发现异常、识别异常起到了重要作用,但仍存在一定的局限。本文在借鉴本轮次贷危机管理经验的基础上,尝试构建宏观审慎视角下贸易融资非现场监管指标体系,以期为完善贸易融资管理提供参考。

非现场监管中存在的问题

贸易融资非现场监管主要在货物贸易外汇管理框架下进行。管理的主要思路是规模和比例管理,通过企业报告和总量核查途径来实现。就企业报告而言,根据改革后货物贸易外汇管理相关规定,企业须在规定时间内在资金或货物实际发生跨境后进行“一次性”贸易信贷报告。报告方式以电子信息报送为主;报告业务种类涵盖海外代付和远期信用证;报告形式为勾选报关单和填写对应的贸易融资金额和预计时间。通过企业报告,外汇局可以获取逐笔贸易融资的明细信息,为后续监测提供支持。就总量核查而言,外汇局主要借助货物贸易外汇监测系统,定期对企业报告的贸易信贷业务进行汇总,然后参与总量核查的调整,生成的贸易信贷报告余额比指标,参与总量核查的筛选;同时,外汇局还会根据其他辅助指标,如贸易信贷发生额、余额以及期限分布等指标进行动态监测,对出现异常的企业,纳入现场核查。对于经现场核查无法进行合理解释的,外汇局对企业进行主体分类管理,实施贸易信贷控制及扩大贸易信贷报告范围等差异化管理措施。

当前贸易融资非现场监管存在的主要问题有以下两方面:

一是注重微观主体监管,宏观审慎监管不足。《货物贸易外汇管理指引》第八条规定,“外汇局对企业贸易信贷进行总量监测,对企业贸易信贷规模实施比例管理”。根据这一指导思想构建的贸易融资非现场监管指标体系,虽然对于发现微观主体异常具有重要作用,但是宏观视野不足。具体而言,货物贸易外汇监测系统的非现场监管,主要借助于贸易信贷报告余额比等指标对单个微观主体进行预警,而未设计贸易融资行业集中度、客户集中度等反应贸易融资整体规模和结构的指标,因而不能很好地从宏观层面对贸易融资业务进行风险监测和预警。而在国际经济金融一体化程度不断提高,人民币国际化、资本项目开放等各项金融改革稳步推进背景下,尤其在金融稳定的重要性日益突出,贸易融资日渐成为跨境资本摆布重要方式之一的当前形势下,这一问题无疑会对我国国际收支平衡和金融稳定带来影响。因此,随着外汇管理理念和管理方式的转变,对贸易融资的监管有必要在强调微观主体监管的同时,加强资宏观层面的监测,原则是:要有容忍度,但不能威胁金融稳定的底线。

二是非现场监管数据来源相对单一。货物贸易外汇管理制度改革实施后,贸易融资非现场监管数据主要来源于海关、国收部门以及企业贸易融资报告。监测系统通过将采集到的进出口、收付汇以及海外代付、远期信用证等数据进行汇总,定期生成监测指标进行预警。尽管上述做法能够满足绝大多数需要,但是由于贸易融资数据采集主要靠企业报送,存在错报、漏报、误报、瞒报的可能,因而会影响贸易融资数据的质量,也无法进行交叉校验。这必然会影响贸易融资非现场监管的有效性。

基于宏观审慎的贸易融资非现场监管指标体系

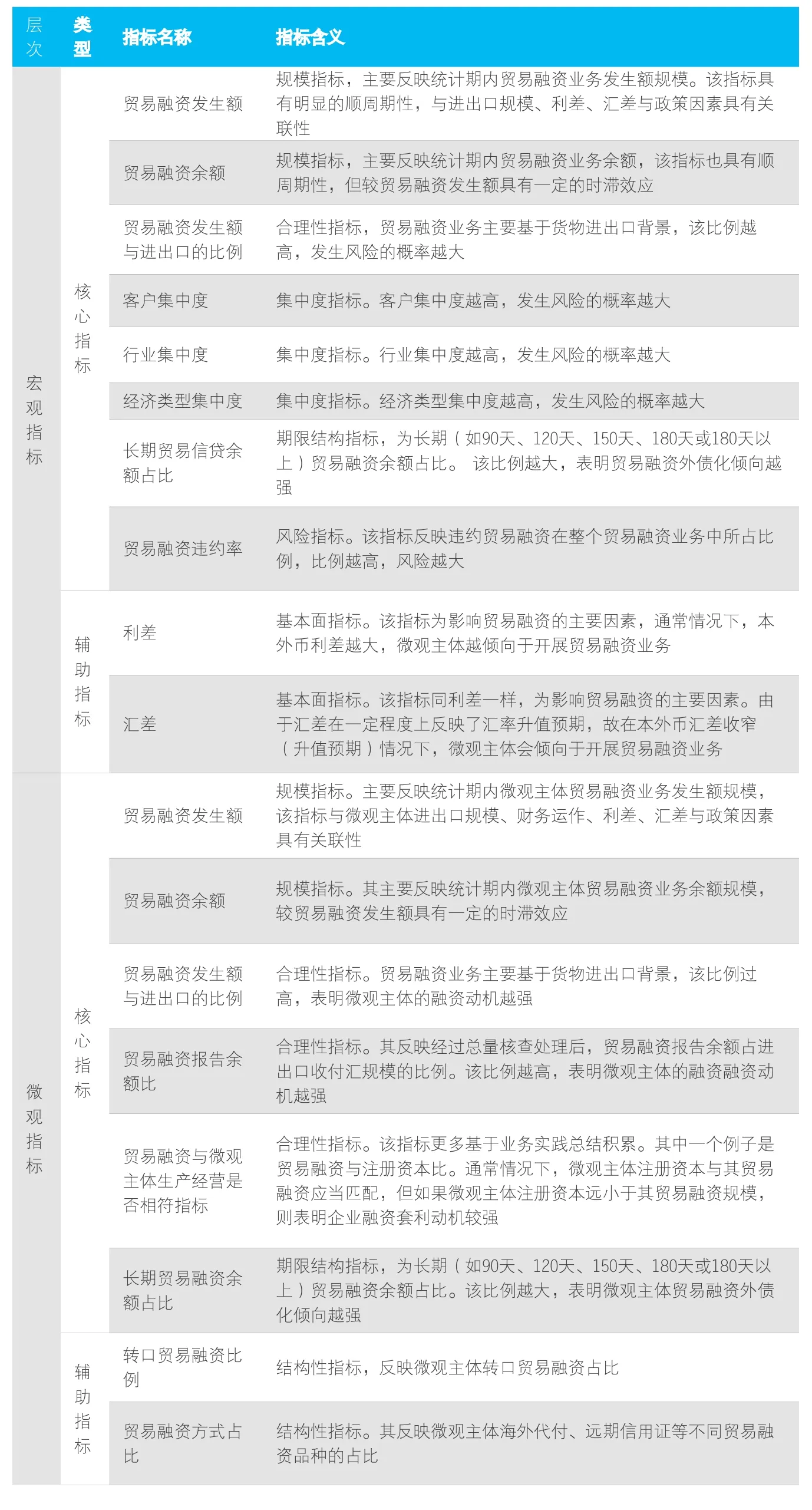

层次类型 指标名称 指标含义规模指标,主要反映统计期内贸易融资业务发生额规模。该指标具有明显的顺周期性,与进出口规模、利差、汇差与政策因素具有关联性贸易融资余额 规模指标,主要反映统计期内贸易融资业务余额,该指标也具有顺周期性,但较贸易融资发生额具有一定的时滞效应贸易融资发生额贸易融资发生额与进出口的比例合理性指标,贸易融资业务主要基于货物进出口背景,该比例越高,发生风险的概率越大核心指标客户集中度 集中度指标。客户集中度越高,发生风险的概率越大宏观指标行业集中度 集中度指标。行业集中度越高,发生风险的概率越大经济类型集中度 集中度指标。经济类型集中度越高,发生风险的概率越大长期贸易信贷余额占比期限结构指标,为长期(如90天、120天、150天、180天或180天以上)贸易融资余额占比。 该比例越大,表明贸易融资外债化倾向越强贸易融资违约率 风险指标。该指标反映违约贸易融资在整个贸易融资业务中所占比例,比例越高,风险越大辅助指标利差 基本面指标。该指标为影响贸易融资的主要因素,通常情况下,本外币利差越大,微观主体越倾向于开展贸易融资业务汇差基本面指标。该指标同利差一样,为影响贸易融资的主要因素。由于汇差在一定程度上反映了汇率升值预期,故在本外币汇差收窄(升值预期)情况下,微观主体会倾向于开展贸易融资业务贸易融资发生额规模指标。主要反映统计期内微观主体贸易融资业务发生额规模,该指标与微观主体进出口规模、财务运作、利差、汇差与政策因素具有关联性贸易融资余额 规模指标。其主要反映统计期内微观主体贸易融资业务余额规模,较贸易融资发生额具有一定的时滞效应贸易融资发生额与进出口的比例合理性指标。贸易融资业务主要基于货物进出口背景,该比例过高,表明微观主体的融资动机越强微观指标核心指标贸易融资报告余额比合理性指标。其反映经过总量核查处理后,贸易融资报告余额占进出口收付汇规模的比例。该比例越高,表明微观主体的融资融资动机越强贸易融资与微观主体生产经营是否相符指标合理性指标。该指标更多基于业务实践总结积累。其中一个例子是贸易融资与注册资本比。通常情况下,微观主体注册资本与其贸易融资应当匹配,但如果微观主体注册资本远小于其贸易融资规模,则表明企业融资套利动机较强长期贸易融资余额占比期限结构指标,为长期(如90天、120天、150天、180天或180天以上)贸易融资余额占比。该比例越大,表明微观主体贸易融资外债化倾向越强辅助指标转口贸易融资比例结构性指标,反映微观主体转口贸易融资占比贸易融资方式占比结构性指标。其反映微观主体海外代付、远期信用证等不同贸易融资品种的占比

非现场监管指标体系的构建

针对当前贸易融资非现场监管存在的问题,建议从数据采集及指标体系构建等方面进行进一步完善。

指标体系构建原则

一是科学性。贸易融资非现场监管指标体系的构建要符合贸易融资运行的特点、性质和内在的关系,这是建立指标体系的基点和出发点。因此,贸易融资非现场监管指标体系应当以科学的方法为依据,并结合经济发展状况和发展的程度来设计。所选指标应该是全面、准确、可靠的,并且可以用定量分析方法进行描述与分析。

二是系统性。如前所述,贸易融资非现场监管是一个系统的概念。在监管过程中,既要考虑宏观经济金融稳定,又要兼顾发现微观主体异常,因而是一个多层次、多因素的有机整体。因此,贸易融资非现场监管必须将各个层次有机结合起来,形成一个完整、全面、结构有序、层次分明的系统,以反映贸易融资运行的全貌。

三是数据的可获得性。为了保证贸易融资非现场监管指标体系的构建以及后续综合评价能够顺利进行,应该尽量选取可以量化的指标群,且其必须有准确、可靠的数据来源,或来源于微观主体报送、或来源于统计报表、或来源于交易流明细、亦或根据有关数据进行简单的运算得到;同时,还必须考虑需要与可能之间的矛盾,尽量在可能的范围内使目的得以实现。

四是合理性。为了保证监管指标体系能够更好地刻画贸易融资运行全貌,必须在了解贸易融资业务的基础上,选取能够反映贸易融资合理性,且既能实现贸易融资宏观风险可控,又能筛选出异常微观主体的指标。如贸易融资是基于货物贸易而发生的资金融通业务,如果某微观主体贸易融资规模明显大于其货物贸易金额,则显得不合理。

五是适度性。贸易融资是系统问题,相关领域的情况也在不断变化,因而每个领域内部的矛盾也会随着经济的发展而改变。这一原则提示我们,贸易融资非现场监管是一个变动过程,指标的选择也应适应经济发展形势,但分析层次则应相对稳定。

数据来源

本文构建的贸易融资非现场监管指标体系数据主要来源于货物贸易外汇监测系统,其他辅助数据来源于跨境资金流动监测与分析系统、银行贸易融资业务调查统计表、人民银行调统部门采集到的微观主体贸易融资数据库及Wind数据库。

指标体系的构建

根据上述指标体系构建原则,在综合考虑宏观和微观的基础上,本文构建了新的贸易融资非现场监管指标体系(指标体系的构成及指标含义见附表)。

完善指标体系的建议

进一步提高数据质量

随着外汇管理职能的转变,非现场监测在外汇管理中发挥的作用越来越突出。数据作为非现场监测的基础对非现场监测结果具有重要意义,故建议从以下几个方面进一步提高贸易融资数据质量。

一是加大宣传培训力度。货物贸易外汇管理改革将企业报告写入法规,要求企业借助监测系统进行报告。但在日常监管过程中发现,不少企业仍存在对法规不熟悉、对系统不会使用的问题。这会导致部分贸易融资数据缺失,进而影响监测结果。故下一步需要进一步加大宣传培训力度,对贸易融资报告范围、报告时限等进行详细讲解,并进行有针对性的答疑,以降低企业漏报、错报的概率。

二是加大对恶意报告的处罚力度。货物贸易外汇管理改革构建了总量核查制度,随着改革的深入,企业对政策法规及系统也越来越熟悉。但也有部分企业,利用贸易融资调整项功能,恶意报告,以达到规避监管的目的。针对此种情况,应加大处罚力度。

三是共享外部数据。通过加强与其他部门的沟通联系,共享国收部门银行贸易融资业务调查统计数据、调统部门微观主体贸易融资数据库数据等,扩大数据采集范围。此外,通过外部数据还可以对货物贸易外汇监测系统贸易融资数据进行校验,进而达到提高数据质量的目的。

动态评估非现场监测方法

一是要动态评估指标体系。指标体系构建不是一劳永逸的,根据指标体系构建的适度性原则,需要通过动态评估不断加以完善,故应结合经济形势的变化,不断丰富、完善监管指标体系。二是动态评估贸易融资宏观层面的风险。通过设定阈值、构建科学合理的综合评估体系,对于超过阈值的及时进行预警,进而采取措施进行干预;对于处于容忍度内的状态,尽可能让其按照自身规律运行,避免过度干预。三是现场核查微观贸易融资风险企业。通过设定的阈值,筛选出超过阈值企业并将其纳入重点监测企业库,进行动态监测;必要时可开展现场核查,核查其贸易融资的真实性及合理性。对于无真实性背景的贸易融资,应按照货物贸易外汇管理法规对当事企业采取分类管理措施。