新生代流动人口的内部差异比较

2015-11-27韩淑娟

韩淑娟 柏 婷

(山西省社会科学院,山西 太原 030006)

我国拥有庞大的流动人口群体,对这一群体进行研究对于了解、把握和预测未来的人口发展和经济社会走向具有重要的现实意义。学术界将1980 年及以后出生的流动人口称为“新生代流动人口”,目前这一人群已经成为我国流动人口的主体。鉴于其独特的流迁背景,学者们对新生代流动人口与第一代流动人口的群体差异进行了研究,结果显示新生代流动人口在群体特征、流迁方式、就业与收入、消费及生活方式等方面具有鲜明的代际特征,与其父辈有着明显的不同。然而,已有的研究尚未关注到新生代流动人口群体内部的分化和差异,而这种差异随着时间的推移已愈来愈明显,同时这种差异性与流动人口迁移模式的变化密切相关。家庭式迁移作为新生代流动人口的主要流动方式,不仅改变了流动人口在城市中的生存方式,也直接导致了部分流动人口“流而不动”的迁移模式,从而对流动人口的未来走向产生深刻影响。那么,不同迁移模式下的新生代流动人口都表现出哪些不同的特征?家庭式迁移模式可以为新生代农民工提供哪些支持?这些支持是否有利于新生代农民工摆脱“农民工”身份,更好地融入城市生活?本文将围绕这些问题展开观察和讨论。

一、基于迁移模式不同的新生代农民工的内部差异比较

新经济迁移理论是诸多迁移理论中比较新兴的理论,其核心价值在于将迁移的决策主体从个体转向家庭,以家庭决策为主线解释复杂经济条件下劳动力乡城迁移的本质。新经济迁移理论认为:流动或迁移不仅是个体的选择行为,同时还是基于人力资本投资和家庭效用最大化基础上的家庭行为。从迁移的决策主体来看,个体在做出流动或迁移决策时不仅要考虑到自身的意愿和需求,还要考虑到家庭其他成员的意愿和需求;从迁移的动机来看,家庭做出流动或迁移的决策是为了寻求经济利益显增化、追求社会地位、提高居住和生活满意度、追求家庭成员及整个家庭未来发展等;从迁移的结构来看,家庭主体在综合家庭状况的前提下会做出个体迁移、部分成员迁移及举家迁移等不同的决策;从迁移的目标来看,就是为了实现家庭效用的更好发挥。基于这一理论,本文将新生代流动人口分为两类:一类是个体一人流动到城市;一类是随家庭迁移至城市。通过对这两类新生代流动人口的个体特征、就业与收入、生活与社会保障、留城意愿等进行比较和分析,考察家庭在流动人口迁移过程中的作用。

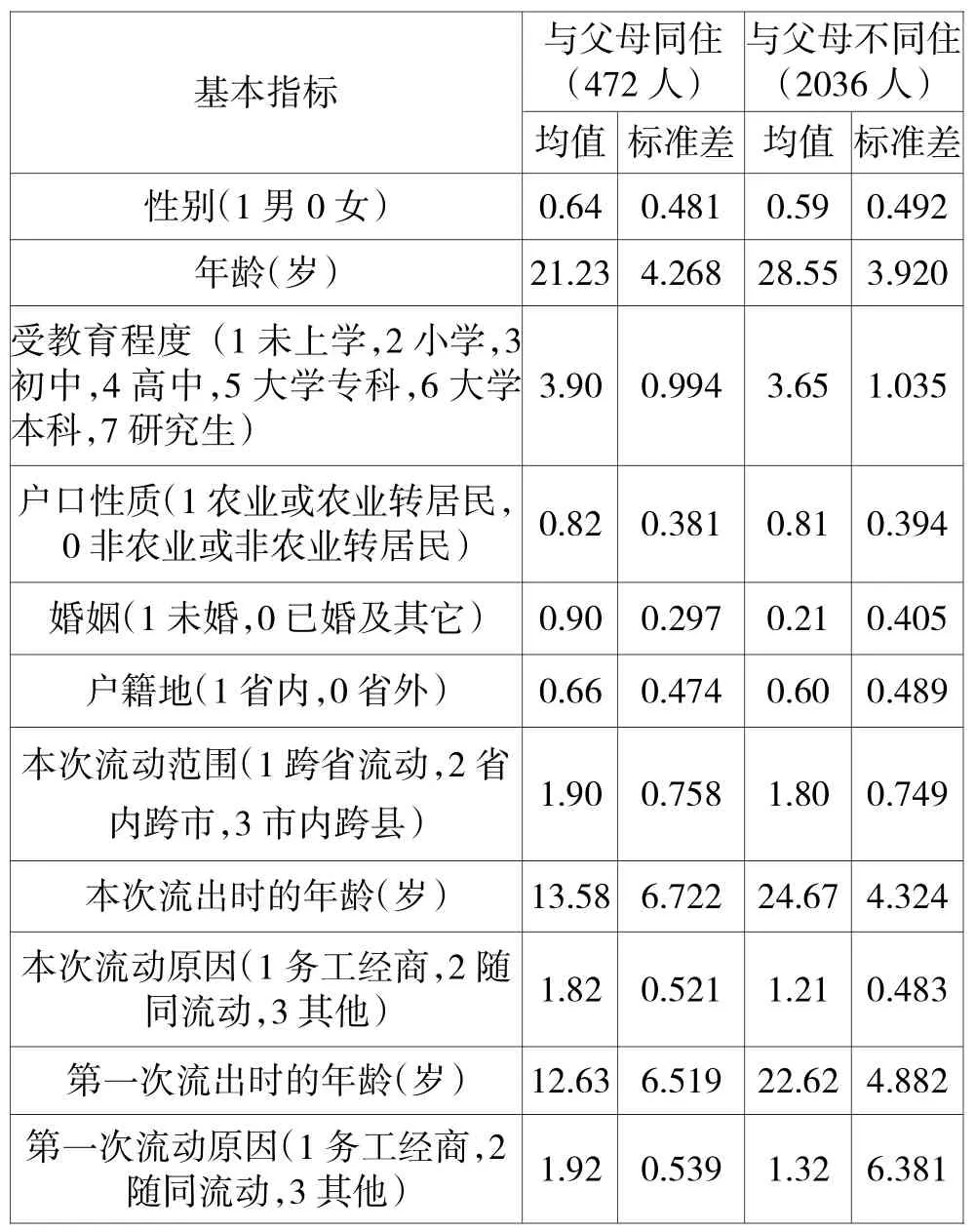

每年的全国流动人口动态监测是观察流动人口特征变化的有效数据库,本文利用2014 年山西省流动人口动态监测数据进行分析。首先从5000 个总样本中筛选出“出生年份为1980 年及以后”的新生代流动人口样本2508 个,接着再以“是否与父母(双方或其中一方)同住本地”为依据将新生代流动人口分为“与父母同住本地的新生代流动人口”(计472 个样本,以下简称“同住组”)和“不与父母同住的新生代流动人口”(计2036 个样本,以下简称“非同住组”)两组。

(一)基本情况比较

1.年龄。年龄最大值和最小值在同住组和非同住组中并无差异,但年龄均值差异较大。同住组的年龄均值为21.23 岁,比非同住组(28.55 岁)低7.32 岁,说明与父母同住的新生代流动人口相对更年轻一些。如果分年龄段来看,前者多分布于25 岁以下的低年龄段,而后者多分布于25—35 岁间的高年龄段。

2.婚姻。同住组中有90.25%的人尚且未婚,初婚和离婚比例分别为9.53%和0.21%;非同住组中未婚、初婚、再婚、离婚的比例分别为20.68%、78%、0.59%和0.74%。二者相比,同住组的未婚比例显著偏高,这与群体年龄偏低的特点相呼应。

3.受教育程度。同住组受过大学专科及以上教育的比例为23.09%,比非同住组(20.04%)高3.05 个百分点;若以高中及以上学历比较,其比例分别为61.86%和41.99%,同住组高出19.87 个百分点。也就是说,与父母同住的新生代流动人口其受教育程度更高。

4.本次流动范围。同住组跨省流动的比例为33.9%,省内跨市流动的比例为41.74%,市内跨县流动的比例为24.36%;非同住组的这一比例分别为39.73%、40.13%和20.14%。可见与父母同住的新生代流动人口省内流动的比例更高。

5.流动时间。同住组第一次流动和本次流动时的平均年龄分别为12.63 岁和13.58 岁,而非同住组的平均年龄分别为22.62 岁和24.67 岁。可见不论在本次流出时,还是在初次流出时,同住组年龄都要远远小于非同住组。

6.流动原因。同住组排名前三位的依次是随同流动、因务工经商和出生于本地,占比分别为69.70%,24.15%和3.39%;而非同住组排名前三位的依次是务工经商,随同流动和婚嫁,占比分别为82.61%,13.95%和1.47%。由此可以推断,同住组大多是随同父母流动到本地。

表1 同住组与非同住组新生代流动人口的群体特征比较

通过以上基本指标的对比,可以形成对于“同住组”群体大致特征的认知,突出表现在三个方面:一是年龄偏小,多数不超过25 岁且未婚;二是文化程度较高,多数人具有高中以上学历,其中不少人受过高等教育;三是多数在年少时就随同父母流动至城市,具有城市生活背景,并在成年后继续留在城市中参加工作。可以看出,这一类流动人口不仅是新生代流动人口,同时是出生或成长在城市中的“第二代”流动人口;他们与第一代流动人口有着根本的不同,同时也与同一年龄段个体流动至城市中的新生代流动人口存在着明显的差异。

(二)就业与收入状况比较

1.劳动参与状况。在同住组中,“今年‘五一’前一周做过一小时有收入的工作”的样本占到群体总数的48.73%,比非同住组(83.25%)低34.52 个百分点,可见同住组劳动参与率显著偏低。再细分年龄段来观察,两个组表现出依年龄大小不断变化的劳动参与率,但变化的方向截然相反。同住组在低年龄段时劳动参与率很低,不及对比组的1/3,但随着年龄的增长,其就业率不断增加。而非同住组在各个年龄段的劳动参与率均比较高,并呈现出随年龄微弱递减的特点。分析其原因,可能是由于同住组在低年龄段时获得了父辈所给予的最直接的经济支持,具有接受更多教育、延缓进入劳动力市场的经济条件;而随年龄增长就业率不断增加可能是由于同住组的父辈在城市生活中积累了一定的社会关系以及他们自身受教育程度较高等原因。

2.就业特征。无论是从所在的职业和行业分布来看,还是从单位性质、就业身份的分布来看,同住组与非同住组的差别都不算大。半数以上新生代流动人口在经商或者从事餐饮服务等服务类工作;60%以上集中在批发零售、住宿餐饮以及居民服务、修理和其他服务业;70%以上的是个体工商户或在私营企业工作,近九成是雇员或自营劳动者。也就是说,同住组的就业依然集中在传统服务职业和行业,依然以“打工者”和“个体户”为主要身份状态,其就业特征与其他流动人口并无明显差异。

3.收入情况。总体来看同住组的收入要低于非同住组,前者月收入均值为2455 元,后者为3413 元,相差近千元。分年龄段来看,除15-19 岁年龄段前者略高于后者以外,在其他年龄段同住组的收入都远低于非同住组。这可能是由于同住组能得到一定的家庭支持,生存压力比较小,且长期的城市成长背景也使得他们对于工作环境和未来发展空间的期待更加强烈,因此增加了学习培训的时间和就业搜寻的成本,同时愿意为此牺牲暂时的经济收入。而对于非同住组来讲,经济收入是他们的主要追求,为此他们倾向于付出更多的体力和时间,忍受更为艰苦的劳动和生活条件。收入的差异性其实反映出了基于条件不同的经济收益和非经济收益之间的相互替代。

(三)生活与社会保障

1.住房情况。两类人群居住方式的最大区别在于:同住组购买政策性保障房或商品房的比例要明显高于非同住组,自主建房的比例也更高。同住组中有28.59 的人已自购(建)住房,而非同住组的这一比例仅有13.06。这很有可能是同住组的父母在其购买或租赁住房方面给予支持的结果,同时也反映出同住组对于城市生活方式和生活舒适度的要求更高。

2.社会保障情况。数据显示,大部分新生代流动人口依然是参加农村而非城市社会保险,在城市中享有社会保障的比例普遍比较低,印证了其作为流动人口的身份特征。两组对比而言,同住组参与城镇居民社会保障及商业保险的比例要稍高一些;而非同住组享有由用人单位提供的职工保险的比重略高一些。在这一点上可以说,前者的“社会性”更强一些,后者的“单位性”更强一些。从个体融入城市社会的角度来看,前者略胜一筹。

3.子女及家庭生活情况。在已婚样本中,同住组拥有子女的平均数量略低于非同住组,而且其子女中有92.22%的人与父母及(外)祖父母共同生活在城市中,比非同住组(80.59%)高出10 多个百分点。这说明,同住组全家团圆的比例更高,他们在城市中享有更高质量的家庭生活。

(四)留城意愿比较

对于“你是否打算在本地长期居住(5 年以上)”的回答,可以基本反映新生代流动人口对未来的打算。同住组中有63.35%的人愿意继续留住在本地,有8.89%的人明确表示不愿意留住本地;而非同住组的相应比例分别为54.81%和14.88%。说明同住组对于城市的归属感更强,留城意愿更强烈,来自家庭成员的情感支持对于新生代流动人口融入城市生活有着积极的作用。

通过比较可以看出,同住组新生代流动人口的经济社会特点具有两面性:一方面,他们具有更高的受教育水平和更好的生活条件,对于城市中收入和生活的诉求比较高,对于未来预期的确定性相对更强,留城意愿更加强烈。无论从成长经历、思想观念还是生活方式,他们更接近于真正的“城里人”,是最希望也最有可能成为“城里人”的“村里人”。另一方面,他们的就业状况与收入水平相对于其他流动人口并无明显改善,现实生存依然困难,社会保障等方面依然受到不公正待遇。要想摆脱“村里人”身份,要想在城市中扎稳脚根,成为真正的“城里人”,他们还面临着诸多困难和障碍。

二、传承与突围:“农民工”身份的代际更替

数据分析不仅展示出了新生代流动人口内部的分化与差异,同时也折射出流动人口家庭从农村向城市的突围路径:第一代农民工流入城市工作与城市,并将他们的子女带到城市中生活。这部分新生代流动人口虽然成长于城市中,近距离地接受着城市文明的熏陶,但是却依然继承和传递着父辈的“农民工”身份;成人后他们多数会在父辈习惯的职业和行业中找到自己的工作,但经济收入和社会地位依然尴尬;对于未来他们有着更多的期望,却也面临着现实的苦恼和无奈。其实,对于“同住组”的新生代流动人口,说他们是“农民工”甚至“流动人口”都已经不准确。因为从平均年龄和流动时间计算来看,虽然他们的平均年龄只有21.23 岁,但其中有四成以上已经离开户籍地八年以上,有六成以上已经在本地连续生活六年以上,更不用说他们其中的部分人口是在本地出生且一直生活在这里。相对于他们的父辈而言,他们是成长于城市中的“第二代流动人口”。在融入城市生活方面,他们显然已经比父辈走得更远,他们是人口城市化的先行军。而我国的流动人口家庭正是通过这种代际的传承与接替来逐步实现家庭的乡城迁移理想,他们的身份也经历着从“农民”到“农民工”再到“流动人口”,最终到“城市人口”的更替与突围,这种代际传递的方式也恰恰是发展中国家人口城市化的基本内涵。

目前来看,第二代流动人口面临的最大的障碍并不在农村,而是在城市。原因在于,相对于第一代流动人口,农村对于新生代流动人口的牵绊已减弱了很多,尤其是第二代农民工多数已完全脱离农业劳动,土地已不再是他们的主要生产资料,而逐渐转化为一种财产性资源。对于长期在城市生活的第二代流动人口而言,农村不再是“熟悉的归宿”,反而是一个“陌生的故乡”。而要使第二代流动人口真正地留在城市、融入城市生活、成为真正的“城市人口”,就必须针对制度中的缺陷和现实的需求矛盾采取相应措施:第一,鼓励流动人口选择家庭式迁移。家庭式迁移是流动人口的理性选择,也是未来迁移模式的主流,应该充分认识到它对于个人和家庭幸福、子女教育乃至社会安定和谐的积极意义,接受和鼓励更多的流动人口选择家庭式迁移。第二,从制度方面,要顺应家庭式迁移的历史趋势,满足流动人口家庭的需求,帮助他们解决子女教育、住房安置、养老医疗等家庭生存问题。第三,从城市而言,要着力推进以户籍制度为核心的制度改革,配套城乡一体化的就业、教育、社会保障制度,提高社会制度的公平与公正。第四,从农村而言,要加快建设好社会主义新农村,大力发展农村非农产业,为有意返乡的新生代农民工提供就业和创业条件。

[1]国家卫生计生委流动司.中国流动人口发展报告2013[M].北京:中国人口出版社,2013.

[2]王春光.新生代农民工城市融入进程及问题的社会学分析[J].青年探索,2010,(3):5-15.

[3]刘传江.新生代农民工的特点、挑战与市民化[J].人口研究,2010,(3):34-39.

[4]段成荣.当代我国新生代农民工的“新”状况[J].人口与经济,2011,(4):16-22.

[5]周 皓.中国人口迁移的家庭化趋势及影响因素分析[J].人口研究,2004,(6):60-90.

[6]袁 霓.家庭迁移决策分析-基于中国农村的证据[J].人口与经济,2008,(6):15-20.

[7]朱明芬.农民工家庭人口迁移模式及影响因素分析[J].中国农村经济,2009,(2):67-76.

[8]王学义,廖煜娟.迁移模式对已婚农民工家庭功能的影响[J].城市问题,2013,(6):90-98.

[9]孙战文,杨学成.市民化进程中农民工家庭迁移决策的静态分析[J].农业技术经济,2014,(7):67-76.

[10]李 强.农民工举家迁移决策的理论分析及检验[J].中国人口、资源与环境,2014,(6):65-70.

[11]何绍辉.双重边缘化:新生代农民工社会融入调查与思考[J].中国青年政治学院学报,2013,(5):16-21.