跨媒体阅读:整合O2O与MOOCs的泛在阅读新趋势 *

2015-11-27王佑镁

王佑镁

(温州大学 教育信息化研究所,浙江 温州 325000)

跨媒体阅读:整合O2O与MOOCs的泛在阅读新趋势 *

王佑镁

(温州大学 教育信息化研究所,浙江 温州 325000)

跨平台、多屏幕消费已经成为移动互联时代用户媒介接触新常态,逐渐改变了用户的学习与阅读行为习惯。跨媒体阅读强调资源的立体化、可视化、互动化,强调用户阅读的体验感、泛在化、聚合性。该文从跨媒体和泛在化的双重视角出发,系统分析媒介融合发展态势、数字化阅读理性推广、混合式学习理念传播、互联网思维取向等移动互联网时代跨媒体阅读的O2O特质,构建了基于O2O的跨媒体阅读模式;通过整合O2O要素与MOOCs系统构件,阐释了跨媒体阅读系统构成及其应用技术,归纳了跨媒体阅读的连续一致模式、即时共享模式、连续补偿模式和即时互动模式等四种泛在阅读应用模式,为多屏互动时代跨媒体阅读系统建构、跨媒体学习资源开发及应用提供了重要的参考。

跨媒体阅读;泛在阅读;O2O;MOOCs

移动互联时代,跨平台、多屏幕应用正以一种不可逆转的方式深入到人们生活和工作中。Google研究表明,美国超过90%的电子媒体消费行为都是在手机、平板电脑、电脑以及电视这四个屏幕上进行[1]。这一现象反映到阅读与学习领域,出现了跨媒体阅读这一泛在阅读新趋势:各种阅读介质配合使用,构成流畅的线上线下阅读链条,组成了完整的、优化的泛在阅读体验。新近出版的《移动的力量》,将互联网教育基因注入传统纸质图书,为读者带来生动和立体的全新阅读和学习体验[2],实现了一种“跃读”——跨媒体阅读。跨媒体阅读的登场,不仅仅是阅读载体和阅读模式的变革,更为当前MOOCs的数字化学习应用提供了一种新的思路。跨媒体阅读强调资源立体化、可视化、互动化,强调用户阅读的体验感、泛在化、聚合性,这为整合MOOCs、微视频的学习资源与学习过程开发提供了混合学习的具体指向,展现了一种数字化学习的O2O模式与场景,并预示着跨媒体学习时代的到来。

一、跨媒体阅读的内涵

“跨媒体”一词最早源于媒介传播领域,泛指数字化聚合技术支撑下的未来传播方式,往往与媒介融合、媒体竞合等概念相关。随着数字媒体技术在不同领域的应用,“跨媒体”成为继“数字化”之后,在教育界、出版业、传播界、文学界和艺术传媒领域等广泛使用的一个热门词汇,并衍生出跨媒体出版、跨媒体传播、跨媒体经营、跨媒体阅读、跨媒体叙事等相关词汇[3]。从概念发展来看,跨媒体传播具有“元概念”意蕴,其他跨媒体领域的界定都是从这一概念出发的。为了理解跨媒体阅读的本质内涵,需要对不同领域的跨媒体相关概念进行比较。

跨媒体传播不同于传统IT时代的多媒体组合传播,是指信息在不同媒体之间的流动与互动,至少包含两层含义:一是指信息在不同媒体之间的交叉传播与整合;二是指媒体之间的合作、共生、互动与协调[4]。基于此内涵,跨媒体出版一般指的是横跨平面媒体、磁光介质媒体、网络媒体、甚至移动媒体等多种介质共存的出版方式[5];有研究者直接借鉴跨媒体出版的概念,将跨媒体阅读描述为横跨平面媒体、磁光介质媒体、网络媒体、甚至移动媒体等多种介质组合、交叉的阅读方式或者阅读模式[6]。文学领域的跨媒体叙事指的是一种先进的内容创意理念,主张在娱乐内容项目的企划过程中,充分考虑受众在不同媒介平台(如电视、出版、电影、游戏)的内容体验需求,围绕一个统一的世界观,在不同的媒介平台上展开相互独立,但逻辑上高度关联的故事主线,使得角色更加丰满、立体[7]。经济管理领域的跨媒体营销指的是通过二维码把平面媒体、手机和互联网的优势结合在一起,建立一个全新的跨媒体平台,开辟出一条全新的多元化信息传播渠道[8]。上述系列概念强调了以信息传播为核心的媒体聚合与整合,而非简单的媒体组合。

这表明跨媒体作为一个独立的概念具有显著的特质,以区别于“多媒体”“新媒体”或者“数字媒体”,主要在于,一是跨媒体不是泛指某种媒体,而是不同介质媒体的统整;二是跨媒体不同于多媒体及其组合,强调的是跨平台基础上的信息聚合;三是不仅仅涉及数字媒体或者新媒体,通常强调信息相关的媒体生态链。可以说,作为一种新型阅读方式,跨媒体阅读不同于多媒体阅读,跨媒体阅读本质上是一种泛在阅读(Ubiquitous Reading),也即任何人、在任何地方、任何时刻、利用身边随手可得的任何装置(4A:Anyone、Anytime、Anywhere、Anydevice)、自主地获取其所需要的任何内容和信息,并自由地与人分享、共享和沟通的数字阅读和学习方式[9]。从这个视角出发,跨媒体阅读可以理解为一种适应多屏幕、跨平台的新型泛在阅读方式,这种阅读以数字化连接技术为支撑,聚合相关的信息资源和内容,整合不同的媒体介质,形成多维度的、虚实结合的阅读体验。

二、跨媒体阅读的表现形式

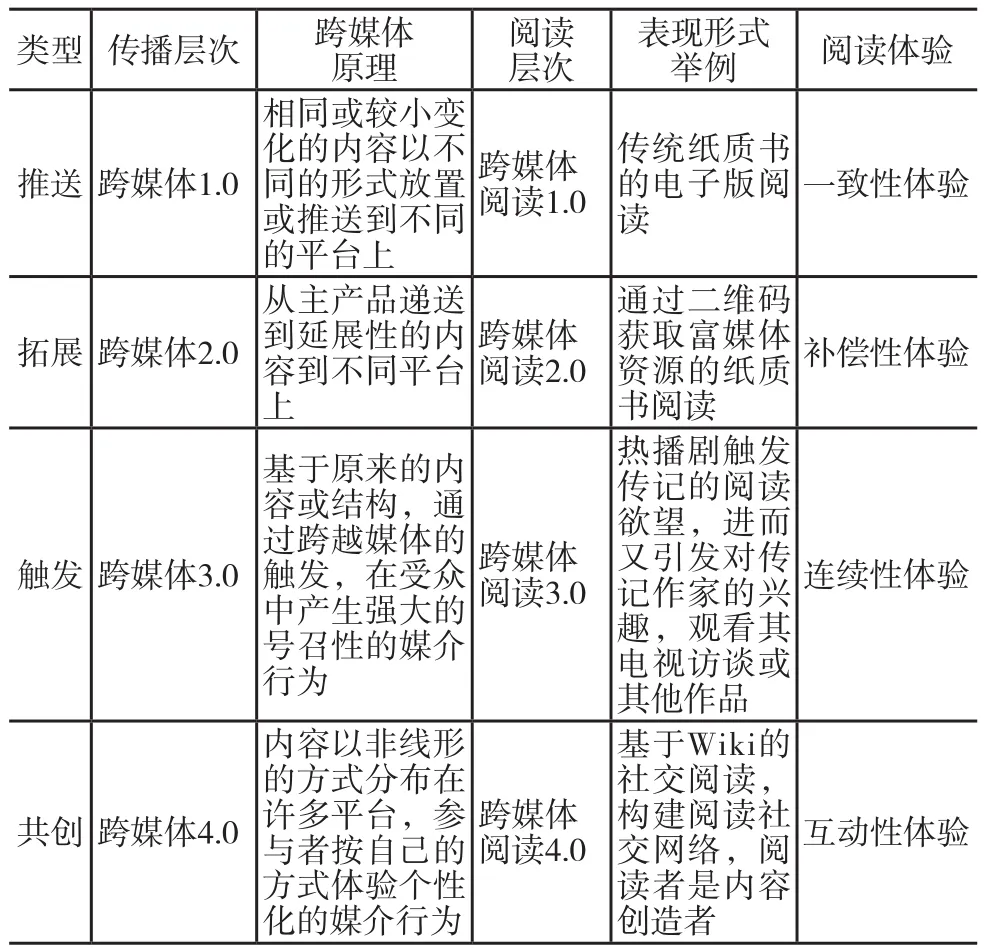

可以说,跨媒体阅读是媒体变革的产物。阅读是从材料中获取信息的过程,不同载体承载的信息材料实现不同的传播方式。在传播领域,随着技术的发展,人类经历了语言传播、文字传播、印刷传播、电讯传播和多媒体互动传播这五次传播革命[10];在教育技术领域,随着媒体的发展,经历了视觉教育、视听教育、视听传播、教育技术等四个发展阶段[11];在阅读领域,随着信息载体的变革,经历了朗读式群体实践活动阅读、私人化默读阅读、书籍阅读、视听阅读、多媒体互动阅读等阶段[12];可以看出,随着媒介技术的发展,媒介之间的边界越来越消弭,信息技术的分享与聚合功能越来越强大,阅读体验越来越丰富,这种通过跨平台、多屏幕数字技术聚合多种方式(如符号、文字、语言、图片、视频)的综合利用来解码信息的阅读便是“跨媒体阅读”。但跨媒体阅读显然不同于一般的“听说书”“视听书”“电子书”。早期的有声读物强调多种媒体的组合阅读,而非聚合,媒体要素之间的关系是松散的、独立的,要素之间的切换是随意的、内容是松耦合的,媒介平台也是单一的、传统的,无法实现移动化与跨平台。跨媒体阅读是在移动技术的支持下,强调资源立体化、可视化、互动化,强调用户的学习体验感、移动性、聚合化,满足移动互联网时代的阅读与学习需求。国外研究者格雷·海耶(Gary Haye)对跨媒体进行了一种表现形式上的分类[13],Google用户体验设计师迈克·勒温(Michal Levin)从用户体验的角度出发区分了三类跨屏幕体验[14],借鉴和扩展上述分类思想,跨媒体阅读可以划分为四个层次的表现形式,如表1所示。

表1 跨媒体阅读的四种类型

1.跨媒体阅读1.0——推送式阅读

相同或较小变化的内容以不同的形式放置或推送到不同的平台上。例如,一本散文集的文字经过较少的重新编辑,可应用于电视或者播客,或适用于网站的脚本语言,或以最简单的形式将完全相同的内容推送到多个平台上,如智能手机、电视和宽带网络。在这种情况下,用户可以通过在移动设备上观看一半,其余的在宽带上看的方式来创建他们自己的跨媒体联系。此级别不具有很强的跨媒体触发,但可促进相同的内容在其他平台上的使用。

2.跨媒体阅读2.0——拓展式阅读

这是沿着阅读主产品产生,并从主产品递送到延展性的内容到不同平台上。这种“拓展”的跨媒体内容不同于其主要的属性,也并不一定在时间或编辑上依赖于它。例如,一部名为《星期四》的小说,最初作为一个舞台作品,后来出版成书,后来又变成了舞蹈电影,最近更多相关作品在Second Life上进行表现[15]。每个版本都发挥了各个平台的优势,但没有一个是依赖于对方语境或是从用户的角度来看的。

3.跨媒体阅读3.0——触发式阅读

基于原来的故事内容或结构,通过跨媒体触发,在受众中产生强大的号召性行动。放置在其他平台上的内容与原有内容结构保持深度的经验联系。链接、短信等触发器或桥梁是激励跨媒体行动的关键,直接引诱读者移动到另一个介质形式或平台。比如,一个电视读书节目结束后,然后提供一个网址让你受众了解更多内容,也可能是一个短信,诱导和指引观众到城市广场参加一场现场读书会,然后引导观众到一个电视读书节目、订阅网络阅读站点的电子邮件等。

4.跨媒体阅读4.0——共创式阅读

此类是前三类的集合,阅读内容以非线形的方式被分布在许多平台。制作者“不干涉”内容的分布,通过创建了一个环境,参与者按自己的方式“活”在其中,因此,这是一种个性化的体验。跨媒体阅读4.0属性是共同创作(Creative Commons),与观众在许多设备上协同发挥,演变和发展自己的生活,虽然内容可能被大量撰写,但是就观众创建自己的连接方面而言,跨媒体触发器也是体验的一部分。这方面最好的例子是数字化阅读推广中的多终端协作式创作活动,它结合了前三个级别的元素,通过读者动态的参与,活动提供商不断搭建平台、链接来响应观众的“阅读旅行”。

三、基于O2O的跨媒体阅读模式

跨媒体阅读作为一种新型的阅读样式,并未改变阅读的本质,改变的只是阅读方式或模式。当前,多终端、跨平台、移动化应用构成的媒介生态环境丰富多样,泛在计算已经常态化,社会性媒体与专家型媒体的组合使用,构成了完整的数字化阅读链条。跨媒体阅读通过在不同阅读介质、格式上的“跨越”,通过跨平台的内容高度融合,实现多种媒体格式的信息冲击,实现一种“混合式”阅读,极大满足读者对多媒体、多介质信息获取的体验感,极大满足读者对数字化阅读的趋同及传统纸质阅读的珍视。可以说,跨媒体阅读的显现,与媒介融合发展态势、数字化阅读理性推广、混合式学习理念传播、互联网思维取向等是分不开的,这集中体现了移动互联网时代跨媒体阅读的O2O特质。

1.媒介融合满足了受众对不同阅读内容资源的聚合需求

事实上,网络数字媒体、移动媒体不断涌现,使得受众获取信息的渠道越来越多样化和碎片化,受众接触媒体的有限时间和有限经历被再次分割,造成了所谓“浅阅读”“碎片化”等数字化异化现象,这已备受诟病。如何再次聚合化成为一个关键问题。在传播领域,“媒介融合”已经成为一个无处不在的现象,其本意是指各种媒介呈现出多功能一体化的趋势,这种关于媒介融合的想象更多地集中于将电视、报刊等传统媒介融合在一起[16]。而在阅读与学习领域,技术支持的学习越发凸显数字化聚合的特征,数字化聚合是指基于数字化技术的媒体共享及交换信息,并可经由网络进行数字化信息的传播[17]。媒介融合或者数字化聚合反应了受众媒介使用的一个重要需求,也就是对抗媒介分布泛化带来的碎片化,希望重新聚合化来获取不同阅读内容资源。媒介融合考虑屏慕跨平台时代受众的个性化需求,遵循受众有效接触媒体的轨迹,倡导碎片化、精细化传播,实现了点对点、点对面以及面对点、多点对多点的多种传播模式,通过多种介质平台的相互关联与融合,从而形成新的“信息链”与“服务链”,以适应人们新的媒体消费习惯[18]。从媒体融合角度来看,跨媒体阅读构成了一个立体化的组合和无缝化的传播链条,满足了人们对不同阅读内容资源的聚合需求。

2.数字化阅读的理性反思呼唤跨屏幕的泛在阅读体验与价值追求

数字化阅读泛指相对传统纸质阅读的数字媒介为载体的新型阅读方式,具体包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等方式[19]。从现实情况来看,数字化阅读已经超越纸质阅读,成为全民阅读的重要组成部分,2014年发布的第十一次国民阅读调查显示,数字化阅读方式的接触率为50.1%,比2012年上升了9.8个百分点[20]。从阅读过程来看,数字化阅读已经不仅仅是一种单纯的阅读形式,更是一种新型的数字化信息行为,数字化和网络化技术为未成年人营造了一个虚拟空间,其阅读行为富有非线性、开放性、互动性等新型特质;但也正是这一特点,数字化阅读也成为以“浅阅读”“灰色阅读”的代名词[21],其推广始终没有获得社会化的支持。跨媒体阅读兼具有传统阅读与数字化阅读的特点,充分利用最新的移动互联网数字技术,视频等数字内容紧密配合图书文字内容,以书为平台,以手机等为跨平台终端直接呈现,实现了图书的文字内容与数字内容的高度融合,衍生了一种类似于“混合式”的新型阅读形态,这或者可以成为全民阅读推广和数字化阅读推广的重要方式。

3.混合学习理念的回归影响着虚实结合的泛在阅读趋势

混合学习是上一拨网络教育热潮下反思的产物,也是当前MOOCs发展的一个重要取向。国内外理性的研究者和实践者都试图对MOOCs的反思与改造,产生了诸如SPOC、MOOR等后MOOCs时代的在线教学新样式[22],很明显对MOOCs改造和反思的方向趋向于混合学习。辛格等(Singh & Reed)认为,混合式学习(B-learning)是在“适当的”时间,通过应用“适当的”学习技术与“适当的”学习风格相契合,对“适当的”学习者传递“适当的”能力,从而取得最优化的学习效果的学习方式[23]。何克抗教授认为,混合式学习就是要把传统学习方式的优势和网络化学习的优势结合起来,也就是说,既要发挥教师引导、启发、监控教学过程的主导作用,又要充分体现学生作为学习过程主体的主动性、积极性与创造性[24]。目前国际教育技术界的共识是,只有将这传统学习与网络化学习结合起来,使二者优势互补,才能获得最佳的学习效果。作为学习过程中信息加工的重要步骤,不同层次的跨媒体阅读实际上也是在反思传统阅读与数字化阅读的基础上,强调针对不同的阅读内容,采用不同的阅读载体实现虚实结合的泛在阅读,从而获得优化的阅读效果和阅读体验。

4.移动互联时代的互联网思维指向阅读的O2O特质

百度创始人李彦宏提出的“互联网思维”一词,尽管是一个时髦的词汇,但已经逐步被越来越多的人所认可。这里的互联网不单指桌面互联网或者移动互联网,是泛互联网,因为未来的网络形态一定是跨越各种终端设备的,台式机、笔记本、平板、手机、手表、眼镜等等[25]。作为网络应用的一个热门领域,阅读或者学习系统的设计与运作也应该具有互联网思维,而跨媒体阅读则是集中体现了互联网思维的基本取向:(1)便捷。通过多屏幕跨平台的信息传递速度与丰富性强于传统纸质;(2)表达与参与。通过嵌入二维码等连接技术,阅读者很容易获得阅读过程中的参与和表达权;(3)获取免费。丰富的富媒体资源极大拓展了纸质书籍或者电子书籍的消费空间,可以免费获取相关的内容资源;(4)数据思维。通过阅读过程的大数据和小数据记录,可以分析预测个性化阅读需求,对于提升用户体验有非常重要的价值;(5)用户体验。通过跨媒体阅读,可以满足用户对多种阅读信息内容、资源格式、移动操作等体验需求。

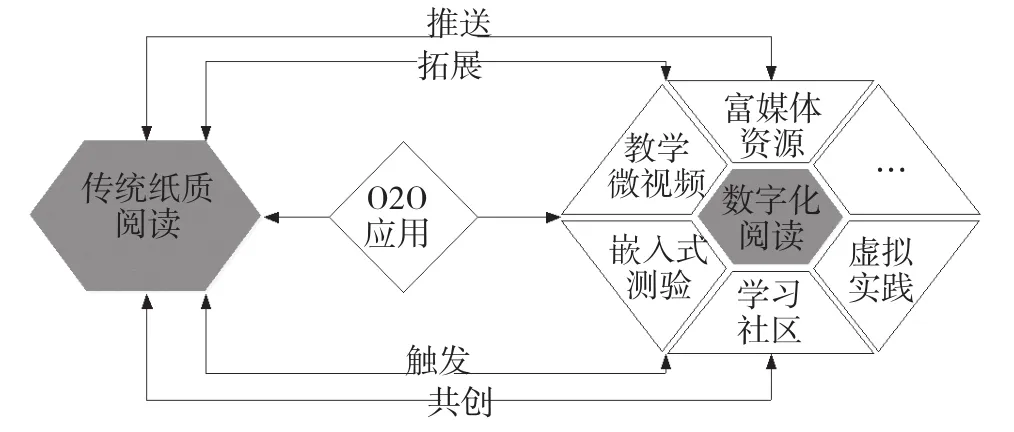

上述分析表明,作为一种新型泛在阅读方式,跨媒体阅读实际上是一种不同媒体完美融合基础上的混合式阅读,体现了数字时代读者对阅读的多维体验需求和价值诉求,满足了移动互联时代读者的混合阅读习惯,实际上是一种互联网思维在阅读领域具体体现,也诠释着一种O2O的阅读模式,如图1所示。

图1 基于O2O的跨媒体阅读模式

作为一种商业模式,O2O即Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台[26]。O2O的概念非常广泛,只要产业链中既可涉及到线上又可涉及到线下,就可通称为O2O。从这个意义上看,跨媒体阅读带有显著的O2O特质,强调线下传统阅读与线上数字化阅读的贯通融合,通过O2O应用技术的连接,以传统纸媒阅读来传递用户的阅读需求,以数字媒体阅读来实现读者的阅读价值和多维体验。实际上,教育出版领域已经实践了这种O2O模式,早在2014年5月,中国本土科普原创力作、跨媒体可视图书《神奇科学》正式发布[27],该“书”通过图文形式介绍81个科学小实验,并可用手机扫描二维码观看视频,这其实就是一种最简单的、属于推送模式的跨媒体阅读案例。

四、整合MOOCs的跨媒体阅读系统及应用技术

当前,基于传统纸质阅读的跨媒体阅读产品不断浮现,这反映了“跨界”时代阅读出版的一种新趋势和新模式。跨媒体可视图书《神奇科学》出版不久,被称为“跃读”模式产品的《移动的力量》一书也正式面世。“跃读”就是一款试图打通线上富媒体与线下传统纸媒的 O2O 阅读产品,该产品通过在图书或者杂志中嵌入二维码的方式,让用户用移动智能设备获取线上的富媒体资源,包括视微视频(时长在 5 分钟以内)、在线测试(30 秒左右),让读者随时随地学习和巩固知识。图书中的二维码设置是根据阅读兴趣点 POI(Point of Interest) 设置,主要放置在重点概念、场景描述等情况下,在不打断阅读体验情况下,让读者获得更加丰富的信息资源。此外,该产品还有社交功能,读者可以“以书会友”,将它分享到微博、微信、豆瓣等平台[28]。

显然,相对于《神奇科学》,“跃读”模式是一大革新,《移动的力量》实际上是一种整合了O2O和MOOCs的跨媒体阅读产品,也是一种整合了阅读与学习过程的资源产品,对于移动学习资源开发和在线学习具有巨大的引领示范效应。众所周知,MOOCs一直是在争议中发展的。从教育技术并不漫长的历史来看,还没有哪个主题像MOOCs那样跌宕起伏,在经历了2012年MOOCs元年的集体狂热之后,这一领域热浪迅速跌落和回归,甚至有观察者注意到,2013年甚至是一个“反MOOCs元年”[29]。对MOOCs批评主要集中在在线学习的参与率、完成率、人机互动、简单反馈等方面,而缺乏线下学习是这些问题的根源所在[30]。如果跨媒体阅读产品能够嵌入MOOCs要素,以O2O思维重构阅读与学习过程新模式,必将对在线教育系统与资源开发提供巨大的支撑。

通过对国际三大MOOCs平台的分析发现,教学微视频、嵌入式测验、富媒体资源、学习社区和虚拟实践是MOOCs系统的主要构件[31]。以尚处阅读主流的纸质阅读为主产品,考虑到数字时代学习者移动学习、线上学习、混合学习的要求,将上述构件等通过O2O应用技术连接,嵌入到纸质阅读等不同媒介平台的特定区域,学习者通过诸如二维码的手机扫描等操作,可以随时获得丰富的数字化阅读与学习资源,随时随地满足学习者混合学习需要,实现O2O的跨媒体阅读与学习。如图2所示,显示了整合MOOCs的跨媒体阅读系统构成。

图2 整合MOOCs的跨媒体阅读系统构成

在资源开发中,传统纸质阅读资源与数字化阅读资源的开发早有大量系统分析,本文不再赘述。在跨媒体阅读系统中,连接线上线下、触发虚实结合的O2O应用技术主要包括二维码技术、LBS、NFC和多屏互动技术。

二维码(Quick Response Code),又称二维条码,可谓当前O2O模式应用的关键,是用特定的几何图形按一定规律在平面上分布的黑白相间的图形。如今智能手机“扫一扫”功能的应用使得二维码更加普遍,二维码成为移动互联网入口真正成为现实[32]。上述可视图书的案例就是凭借二维码技术提供富媒体阅读资源。

LBS(Location Based Services),即基于位置的服务,是指通过运营商的无线电通讯网络或外部定位方式获取移动终端用户的位置信息,在GIS平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务[33]。LBS包括两层含义:首先是确定移动设备或用户所在的地理位置;其次是提供与位置相关的各类信息服务。LBS就是要借助互联网或无线网络,在固定用户或移动用户之间完成定位和服务两大功能。比如图书馆可以凭借LBS定位服务确定用户的基本场景进而预测其爱好,从而为其周边提供跨媒体的阅读资源。

NFC(Near Field Communication),即近场无线通讯技术。这个技术的基础是RFID及互连技术,是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内[34]。在图书阅读领域,使用者只需携带储存有票证或控制代码的设备靠近读取设备,即可获取不同媒介的图书信息数据。

多屏互动(Multi Screen Interaction),是指基于DLNA协议或闪联协议,通过WIFI网络连接,在不同多媒体终端如手机、PAD、TV等之间进行多媒体内容传输、解析、展示、控制、多屏共享等一系列操作,丰富用户的跨平台、多媒体生活[35]。

五、跨媒体阅读的泛在应用模式

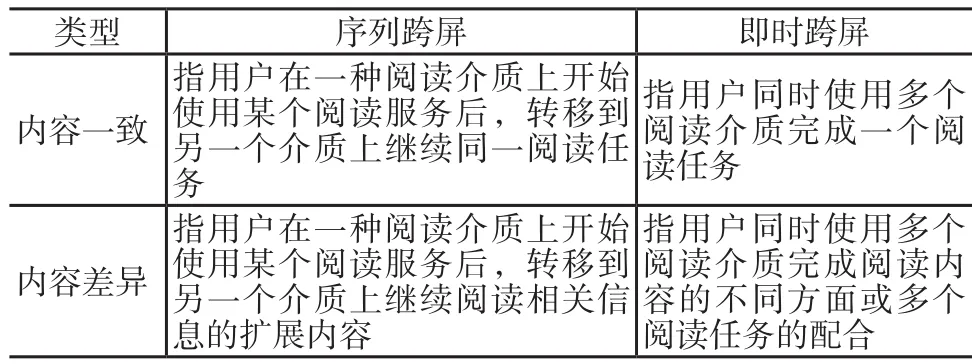

从信息加工的角度看,阅读是学习的基础,是信息加工系统的重要组成部分,直接影响到注意、记忆等认知环节,进而影响个体的信息加工水平。不同于纸质阅读的简易使用,作为整合MOOCs的跨媒体阅读系统,考虑到媒介屏幕及应用场景的多样化,需要设计跨媒体阅读的不同泛在阅读应用模式。泛在阅读的典型特征不是以手机的屏幕取代电脑的屏幕,而是多个屏幕共存,以适应不同的学习场景和交互特性。商业领域O2O的四种模式[36],以及移动互联网领域关于多屏幕、跨媒体相关的研究成果[37],为跨媒体阅读的泛在应用提供了很好的基础。综合相关研究成果,以用户跨媒体阅读介质使用经验和习惯,可以从内容一致性、行为序列性两个坐标维度,将跨媒体阅读的泛在应用模式主要归纳为四种,如下页表2所示。

表2 跨媒体阅读的泛在应用模式

1.连续一致模式

该模式指用户在一种阅读介质上开始使用某个阅读服务后,转移到另一个介质上继续同一阅读任务。内容以推送方式置于不同阅读介质,此模式是基于跨媒体阅读1.0,读者可以获得阅读的一致性体验。该模式强调跨屏幕的数据转移与用户一致性体验。一般而言,这种泛在阅读模式中的阅读载体或者应用程序或服务在不同的设备上,具有一致或相似的外观和功能,并且常常根据不同设备的特性和应用场景优化其功能。例如,Evernote阅读笔记软件在手机、平板、桌面电脑上的风格功能一致,而在其手机版本上强化了照相和录音功能。

2.即时共享模式

该模式指用户同时使用多个阅读介质完成一个或者多个阅读任务。内容以拓展方式置于不同阅读介质,基于跨媒体阅读2.0,读者可以获得阅读的补偿性体验。该模式的使用者会先在一台设备上进行互动,然后接着在另一台设备中继续互动,设备之间的无缝体验和多屏幕协作非常重要,不仅要让用户能够自然地在不同设备之间保存自己的当前进程,还要确保当客户切换到下一个设备后,可以自动定位到当前点[38]。多个不同设备同时使用,但设备有主次之分,通常辅助设备用作“第二屏幕”,显示辅助信息。例如课堂教学中在一体机上阅读教学内容时,电视作为主要设备,用手机作为次要设备参加讨论,或查看正在播放微视频的信息。

3.连续补偿模式

该模式指用户在一种阅读介质上开始使用某个阅读服务后,转移到另一个介质上继续阅读相关信息的扩展内容。内容以触发方式置于不同阅读介质,基于跨媒体阅读中3.0,读者可以获得阅读的连续性体验。在补偿模式下,不同设备的用途必须不同而且相互关联,使用不同的设备补偿其设备不具有的功能。例如通过 iPhone上的应用,使得它可以作为电视遥控器或是 PPT 演示文稿的控制器使用。

4.即时互动模式

该模式指用户同时使用多个阅读介质完成阅读内容的不同方面或多个阅读任务的配合。内容以共创方式置于不同阅读介质,基于跨媒体阅读4.0,读者可以获得阅读的互动性体验。该模式强调所有设备(包括不同平台上的) 在同一应用中保持信息共享和数据同步状态。例如Amazon的Kindle阅读软件可以记录用户在手机上阅读的位置,如果在笔记本电脑和平板上打开 Kindle,阅读同一本书也能更新到最新位置。此外,书签和笔记也可以保持同步。同步模式需要通过移动互联网访问存放在云端的数据,并且任何一台设备都可以访问同一账户所有其他设备上的数据。

实际上,上述模式划分并没有考虑到泛在学习的时空维度。但这并不影响分类的合理性,因为在阅读介质使用方式上就已经嵌入了不同媒介使用的时空(线上线下)因素。同时需要指出的是,上述分类并不互相排斥,甚至在实际泛在阅读过程中常常是交叉的,采用何种模式主要考虑用户的使用习惯、阅读任务的要求以及设备之间的协作。

六、结论与展望

跨平台、多屏幕的泛在学习资源的设计和开发成为学习技术领域的关注创新点之一。本文从跨媒体和泛在阅读的双重视角出发,建构了跨媒体阅读的概念,区分了四种跨媒体阅读类型,并从媒介融合发展态势、数字化阅读理性推广、混合式学习理念传播、互联网思维取向等视角分析了移动互联网时代跨媒体阅读的O2O特质,构建了基于O2O的跨媒体阅读模式;作为在线学习的重要途径,本文整合O2O要素与MOOCs系统构件,提出了跨媒体阅读系统构成及其关键技术,并归纳了跨媒体阅读的四种泛在应用模式,包括连续一致模式、即时共享模式、连续补偿模式和即时互动模式,这为多屏互动时代跨媒体阅读系统、跨媒体学习资源开发及应用提供了重要的参考。

随着泛在计算的到来,在多种设备之间使用信息资源,构建优化的学习与阅读体验已经成为常态。以传统纸质阅读和线下学习为起点,各种媒体在使用中互相配合构成卓越的用户体验,多屏幕、跨平台使用使用户学习效率变得更高。但这一过程中,设备的离散和多样化是非常大的挑战,要做到内容和信息的适应,应用和情境的适应还需要精心的设计和安排。后续研究中,多屏互动情境性下的跨媒体泛在学习、跨屏幕协同阅读与出版、多屏互联互动技术、跨屏内容资源开发都将成为亟需关注的主题,期待更多的研究者参与其中。

[1][14] Google. The New Multi-screen World:Understanding Cross-platform Consumer Behavior[EB/OL]. http://www.information-week.in/Software/12 -07 -05/Designing_experiences_for_the_multi -screen_customer.aspx, 2014-12-06.

[2][28] 吕廷杰,李易,周军.移动的力量[M].北京:电子工业出版社,2014.

[3][4] 黄丹俞.跨媒体阅读:图书馆阅读推广的新趋势[J].图书与情报,2012,(5):26-30.

[5] 郝振省,魏玉山,张立.跨媒体出版调查与测试报告[M].北京:中国书籍出版社,2009.

[6]黄丹俞,张志美.跨媒体阅读案例分析与启示[J].图书馆杂志,2013,(5):29-33.

[7] Henry Jenkins. Transmedia Storytelling[EB/OL]. http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html,2014-12-06.

[8] 唐宇煜,手机:开启整合营销传播新时代[J].新闻知识,2009,(8):89-91.

[9] 王勤.泛在网络环境下数字内容产业发展态势[EB/OL]. http://wenku.baidu.com, 2014-12-06.

[10] 朱尉.跨媒体传播与国民阅读方式变革[J].编辑之友,2010,(9):23-26.

[11] 祝智庭,顾小清,闫寒冰.现代教育技术[M].北京:高等教育出版社,79-83.

[12] 黄丹俞.阅读的未来:西方的阅读新理念[J]. 图书与情报,2010,(2):11-13.

[13][15] Gary Haye.Cross Media[EB/OL].http://www.personalizemedia.com/articles/cross-media/,2014-12-06.

[16] 徐沁.泛媒体时代的生存法则——论媒介融合[D].杭州:浙江大学,2008.

[17] 祝智庭,顾小清,闫寒冰.现代教育技术[M].北京:高等教育出版社,88-89.

[18] 李燕临,王蕊.多屏化传播时代的媒体变革[J].现代教育技术,2011,(3):25-27.

[19] 王佑镁.数字化阅读的概念纷争与统整:一个分类学框架及其研究线索[J].远程教育杂志,2014,(1):33-39.

[20] 中国出版网. “第十一次全国国民阅读调查”成果发布[DB/OL].http://www.chuban.cc/yw/201404/t20140423_155079.html,2014-07-20.

[21] 梁涛.青少年网络阅读的负效应及对策[J].中国青年研究,2007,(6):70-72.

[22]祝智庭.“后慕课”时期的在线学习新样式[N].中国教育报, 2014-05-21(11).

[23][24] 何克抗.从Blending Learning看教育技术理论的新发展[J].中国电化教育,2004,(3):5-10.

[25] 赵大伟.互联网思维“独孤九剑”[M].北京:机械工业出版社,2014.

[26][32][36] 张波.O2O:移动互联网时代的商业革命[M].北京:机械工业出版社,2014.

[27] 赵致真,王俊.神奇科学[M].北京:北京出版社,2014.

[29]George Siemens. Neoliberalism and MOOCs: Amplifying Nonsense[DB/OL]. http://www.elearnspace.org/blog/2013/07/08/neoliberalism-and-moocs-amplifying-nonsense/,2014-09-23.

[30] 汪瑞林. MOOCs辨析与在线教育发展——访清华大学教育研究院教授委员会副主任程建钢[N].中国教育报.2014-01-04(3).

[31] 刘名卓,祝智庭.MOOCs教学设计样式研究[J].中国电化教育,2014,(7):19-24.

[33] 百度百科.LBS(基于位置服务)[EB/OL].http://baike.baidu.com,2014-12-06.

[34] 百度百科.NFC(近距离无线通讯技术)[EB/OL].http://baike.baidu.com,2014-12-06.

[35] 百度百科.多屏互动[EB/OL].http://baike.baidu.com,2014-12-06.

[37] 极客公园.多屏幕使用环境下的产品模式[EB/OL].http://www.geekpark.net/read/view/163095,2014-12-06.

[38] 李青.跨屏幕的泛在学习:移动学习的新方向[J].中国远程教育,2013,(2):101-102.

王佑镁:博士,教授,研究方向为数字化学习、数字化阅读等(wangyuomei@126.com)。

2014年12月6日

责任编辑:李馨 赵云建

Cross-Media Reading: the New Trend of Ubiquitous Reading Integrated O2O and MOOCs

Wang Youmei

(Institute of e-Learning, Wenzhou University, Wenzhou Zhejiang 325035)

Cross-platform and multi-screen consumption has become new normal of user contact media in the era of mobile Internet,it has changed people’s behavior and habits of learning and reading. Cross-media reading emphasizes the characteristics of threedimension, visualization, interaction, and the feeling experience, ubiquity, convergence of users’ reading. From the dual perspective of cross-media and ubiquity, this paper has analyzed the development situation of media fuse, rational promotion of digital reading,concept spread of blended learning, the Internet thinking orientation and other O2O characteristics of cross-media in mobile Internet era, at the same time, it build a cross-media reading model based on O2O. With integration O2O elements and MOOCs system components, this study elucidates the system composition and application technology of cross-media reading, and summarizes four ubiquitous reading application model including the synchronous consistent model, continuous sharing model, continuous compensation model and synchronous strengthening model of cross-media reading. It provide significant reference to cross-media reading system construction, cross-media learning resources development and application in the multiple screen interactive era.

Cross-media Reading; Ubiquitous Reading; O2O;MOOCs

G434

A

1006—9860(2015)01—0022—07

* 本文系2012年国家社科基金项目“我国未成年人数字化阅读实证研究”(项目编号:12CTQ014)的阶段性研究成果。