绘本的艺术

2015-11-26陈赛

陈赛

如果能把文字、视觉表现和要表达的思想这三个要素完全合为一体,就会产生最高妙的设计。——李欧·李奥尼

11 月14 日,2015 上海国际童书展“与世界和未来在一起”展会现场

上海国际童书展在上海世博馆召开,我被邀请采访“国际作家节”的几位绘本作家。他们都是这一领域的一流创作者,而且大多是第一次来中国。在这种难得的密集的采访与交谈中,我第一次深刻地领略到绘本作为一门艺术的魅力与可能性。

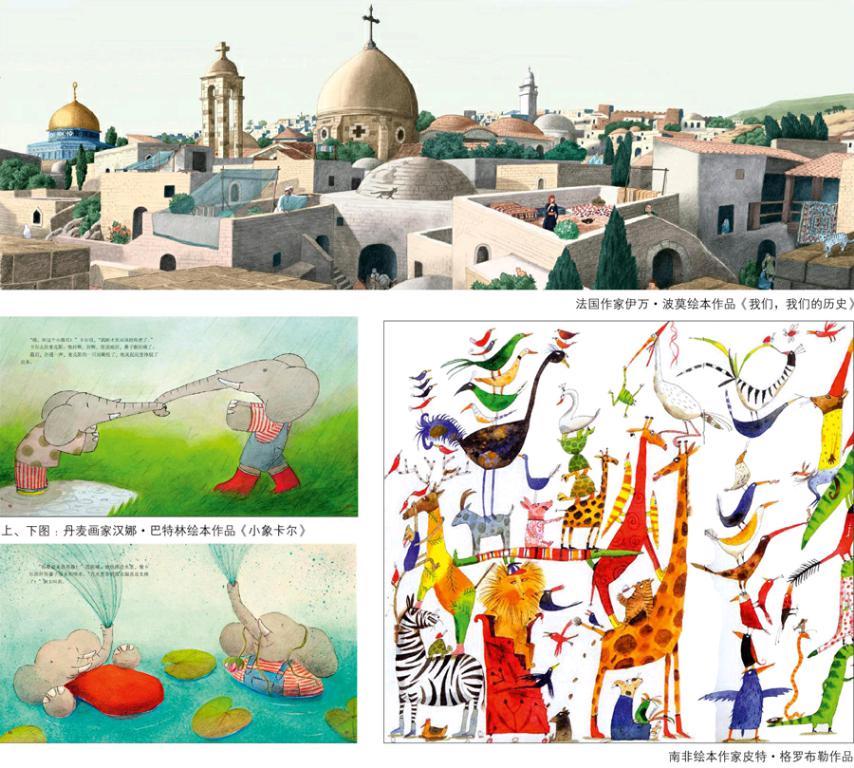

南非绘本作家皮特·格罗布勒是一位友好而风趣的人,那种夸张的诙谐气质恐怕只能来自热带的非洲。他给我看一本他在2001年创作的绘本,故事是一个意大利作家写的,讲一个老中医如何靠故事治愈了小王子的忧郁症的故事——小王子需要新鲜空气,却拒绝到皇宫之外的世界里去,于是老中医每天给他带来关于乡间草木的故事,笑的草、哭出露水的花、爱说谎的百合,小王子对这些故事着了迷,终于愿意踏出皇宫,去看看那些神奇的草木——但这本书所用的语言却是荷兰语,因为最初是在荷兰出版的。

格罗布勒向我解释说,他如何认真研究了中国传统绘画中的笔墨技巧与留白的艺术,然后一脸期待地问我,是否能从这个故事里认出我所熟悉的中国来。

我不知道该如何回答。因为这本书里关于中国的一切想象,看起来都不大对劲,花不对,草不对,鸟不对,服饰不对,老中医和小王子都是一幅《丁丁历险记》里张仲仁的样子,小瓜帽,长辫子,弯弯曲曲的眉毛。但这实在是一本奇妙的书,不同的文化碰撞出一个既熟悉又陌生的异想世界,就像书中那群在天际翱翔的奇怪的鸟儿,燕子的身体,风筝的尾巴,明艳的深红色。我问格罗布勒那是非洲的鸟吗?他笑着说:“世界上哪里都找不到这样的鸟,它只活在我的想象里。”

孩子们为童话、为绘本着迷的,无非是这样如魔法般自由变幻的异想世界吧——会飞的人,下金蛋的鹅,王子变成青蛙,小孩子驾驶宇宙飞船……我不禁想,如果是一个中国作家与一位印度画家合作,改写格林童话里的一则故事,不知会碰撞出什么样的新世界来。

绘本,首先当然是给孩子的艺术。丹麦画家汉娜·巴特林是带着她小时候读过的一打绘本来见我的,以40年的岁月为参照,这些绘本保存得简直像奇迹一样完好——除了纸张的自然老化、装订处微微的松散,以及卷角处的一点点破损之外,显然是被珍爱地翻看过无数次的,让我想起玛格莉·威廉姆斯笔下那个因为小主人的爱而变成真兔子的小绒布兔子。

汉娜给我翻看她小时候最喜欢的托芙·杨森的《姆明一家》,讲她小时候如何为姆明谷里那一群身形肥圆,有着大大的鼻子的小精灵着迷,如何被恐怖的阿美吓到,每次看到她的画面就赶紧闭着眼睛翻过去。她还谈到杨森精致的画风如何给了她最初的审美启蒙,并深刻地影响了她日后的创作。

她说,每次她旅行到一个陌生的地方,她都会随身带着这些绘本。每次看,都会想起她与祖父母、父母在一起生活的日子。“带上它们,就像带上我的整个家庭在身上。”她说,“我们说过的所有的故事,所有的对话,都是我成长过程中的精神基石,是这些书带我进入文学与阅读的世界。”

我小时候从来没读过绘本。那时候的小人书都是连环画,内容也大都是坚硬的东西,《薛刚反唐》、《水浒传》、《桃园结义》,以及地下党智胜国民党特务之类的故事。上大学的时候,在学校附近的一家书店里第一次看到一套包装极为精美的《彼得兔》绘本,小小的本子,盈盈一握,精致的纸张,淡彩溢开,心里暗暗惊叹:世上怎么会有这么美的书。

《彼得兔》的作者波特小姐生活的维多利亚时代,恰恰是现代绘本艺术诞生之初。在她之前的英国插画家鲁道夫·凯迪克第一次大幅提升插画在叙事中的功能,而不仅仅是作为文本的装饰,因而被称为是“现代绘本之父”,也有人将波特小姐的《彼得兔》系列认为是现代绘本的开端。

从《彼得兔》到今天的绘本,经过了130多年的历史,艺术形式上已经有了许多新的创新。为了准备这次采访,我一直在恶补一本叫《孩子的绘本:以视觉讲故事的艺术》(Children's Picturebooks:the Art of Visual Storytelling)的书,作者是两位著名的英国学者,其中马丁·索尔兹伯里(Martin Salisbury)是研究插画的,而莫拉格·斯泰尔斯(Morag Styles)则是研究儿童文学的,他们以极为严谨的学术态度追踪绘本作为一种叙事媒介的前世今生,并总结这种媒介形式最重要的特征是“简单与优雅”——“无论是故事,还是意义,要把它压缩到一个非常短小的格式里(通常是32页)是很难的,同时保持它的优雅就更难了。”

汉娜·巴特林说自己从小就想当一名绘本作家。她说年轻时上艺术学校,学画素描、身体、风景,在画画技巧方面得到很多训练,但很快发现那些不过是“观察外在的事物”,后来,当她开始画绘本时才觉得更符合自己的天性,因为那是“从内心往外张望”。

丹麦画家汉娜·巴特林

什么是从“内心往外张望呢”?

“我会把一个故事回想很多很多遍,直到它完全变成我的生命经验的一部分,然后我动笔画的时候,就不再是用眼睛去看,而是从心里画出来的,带了我的情感与幻想,就像《小王子》里那只小狐狸说的,真正重要的东西,肉眼是看不到的,只有心灵才能看到。”

“对我来说,每一本书的格式都是很重要的,就像舞台布景,每一页都有无限的可能性。”汉娜告诉我。她曾经为一本《好饿好饿的鳄鱼》画过插画。那本书是讲鳄鱼妈妈带着一只很饿很饿的小鳄鱼逛街,鳄鱼妈妈一路上都在担心小鳄鱼的安全,却没想到小鳄鱼已经一路把鸭子、小猫、小狗、大象,还有一个小男孩和一位戴帽子的先生都吞到了肚子里。这里讲的当然是爱的盲目,但汉娜无法接受故事的结尾,于是她想到一个办法,把鳄鱼的肚子做成剪纸,被它吃进去的小动物都可以重新被剪出来,就像小红帽一样,一个光明的尾巴。

我对于见到俄温·托斯特非常激动,因为之前看过他的《洞》,很为这部神奇的作品倾倒。他说自己一直想做一本很实体感的书,有一天突发奇想,从素描本正中心戳了一个洞,然后开始绕着这个洞画画。没想到一次孩童式的涂鸦游戏,玩到最后,玩成了一则关于“有”与“无”的存在主义冥想。每一页画面上,那个神秘的洞都以一种绝妙而搞笑的方式融入到整体的视觉叙事之中,直到最后一页,洞化成一轮小小明月,静静地照在右下角的一盆花上,让人想起约翰·厄普代克的那句名言——存在之谜是一个永恒的谜团。

托斯特说,至少在北欧,绘本正在成为一种独立的媒介,一种严肃的艺术,就像电影、绘画、小说、卡通一样,可以面向所有人。就像《洞》这本书,它的读者更多的是成年人,而不是孩子。

“对我而言,绘本是完美的媒介形式。漫画只能在一个格式里,而绘本可以使用整个画面,你可以用各种方式对文字与图片进行混合,尺寸、纸张、装订,都可以用来讲故事。”他说,“比如,就《洞》而言,完全是媒介决定了故事。这是别的任何媒介讲不了的故事,它只能存在于纸上,一旦转移到屏幕上就变成了另外的东西、另外的故事。”

他有时候也为别人的作品画插图,比如这次他来上海重点宣传的《棕色侠》,讲一个小男孩小宗在搬家和外公去世所感到的挫折感中,如何以超级英雄的姿态与小伙伴一起对抗欺负自己的小恶霸。“在这种情况下,故事已经在那里了,我就希望我的图能讲与文字不一样的故事,文图之间能够产生某种参差和对质,运气好的话,会有一些独特的幽默感由此而生。当故事比较紧张,戏剧性很强的时候,我就用安静的画面;当文字比较简单时,我就从里面挑出一些小细节,把它放大,比如爷爷说自己有一次一路开车到意大利,就为了买一根香肠。这样图文之间就会产生某种类似音乐的旋律感。”

在接受采访的时候,托斯特是一边在素描本上画画,一边跟我说话的。每当他觉得难以清晰表达自己的意思时,就在本子上画出来。他说自己擅长图像式的思考远远甚于文字。对他来说,文字有着某种根深蒂固的限制之处,因为它必须沿着一个方向进行(作为一个左撇子尤其深觉不爽),而画画是从所有方向进行的,自由度要大得多。作为一个根深蒂固的文字思维者,我不得不承认,看他画画是一种奇妙的享受,想象力的火花以最直观的方法呈现在眼前,其中有我未曾体验过的巨大的自由感。

经常有人说,我们生活在一个视觉时代、屏幕时代。尤其随数字技术的发达,我们对于各种视觉的媒介形式的期待值也越来越高。绘本的未来会走向哪里呢?

法国作家伊万·波莫先生的《我们,我们的历史》至少为我指出了一种有趣的可能性——非虚构绘本。

波莫先生恐怕是这次童书展上最受到中国父母追捧的一位国外作家了,他在北京和上海的两场讲座分别冠名为“如何对孩子进行文学艺术启蒙”与“如何对孩子进行人文教育启蒙”,场场爆满。但是,当我想与他聊一聊启蒙的话题时,老先生惶恐地说,他并不是一个历史学家,甚至称不上是一个艺术家,只是一个“用图画给孩子讲故事的人”。他在这本书中想做的,是用图画将孩子带到历史的具体细节之中,带到活生生的生活场景中,因为历史不仅仅是由一场接一场的战争构成,“历史同样是关于一个个普通的人,他们经历爱情、伤痛,有自己的孩子,而这些孩子会玩闹,会恶作剧,又会有自己的情感、梦想”。

他说,他小时候是一个很糟糕的学生,如果他当年的小学老师知道他画了一本横跨人类数百万年历史的历史书,估计会气得从坟墓里跳出来。

我一直问他:“有没有一个孩子问过你,为什么我要读一本这么大这么重的历史书?”

他笑着反问我:“你是不是对这本书很有意见?”

《我们,我们的历史》是一本大尺寸的书,波莫先生说,这是他刻意的设计——在这个快速阅读的时代,他希望这种格式能给他的小读者设置一点点小障碍,鼓励一种耐心,深入阅读的耐心,观察细节的耐心。

如果不是他的指点,我大概就会错过他所描绘的历史画面中隐藏的那些丰富的生活细节——在一张描绘中世纪耶路撒冷古城的巨幅插图里,在宏伟瑰丽的建筑之外,悄悄地潜伏着一段爱情故事:一个穆斯林的小伙子正在向一个基督教的女子倾诉爱情,而她的父亲正悄悄藏在后面偷听。如果你再仔细看,会看到几只颜色、形态各异的小猫,有的沉睡在阳光下,或者警醒地走在历史的细节里(波莫先生喜欢画猫,他说自己每五本书中就有一本是关于猫的,猫是上帝最美丽的造物,又优雅,又严肃)。

“当时的耶路撒冷是三大宗教冲突的中心,但我想传达给孩子的信息是,与我们今天的现实不同,当时宗教与宗教之间的冲突,远没有宗教内部的矛盾大。”波莫先生说,“两年前,画这幅画的时候,欧洲移民危机正日益严重,我耳边不断地听到关于所谓民族身份认同的讨论,而我当时正在画人类历史上一个个不同种族,我们明明有共同的起源,然后彼此分化,有了共同点有什么不好呢?这本书的题目《我们,我们的历史》就是这么来的。”

蔡皋,中国当下最好的绘本作者之一,在一次接受媒体采访中提出这样的观点:“绘本可以超越年龄。小孩只懂得表层就看表层,有的读者能看到内层就看内层,有的人能读得更深入就更深入。我不觉得图画书只是用来亲子互动的,绘本应该扩而大之,读图时代,图所承担的功能就应该被扩展,可以面向所有人。一个图画书作者的身份很复杂,既是编辑,又是作家、导演、演员和画家,多重合奏。所以好的作品不能简单地用‘图画两个字来界定,而是‘绘本艺术。”