基于协同创新机制的农科研究生培养模式研究

——以河南粮食作物协同创新中心研究生培养模式改革为例

2015-11-25孙育峰杨秋生

孙育峰,杨秋生,李 为

(河南农业大学研究生处,郑州450002)

基于协同创新机制的农科研究生培养模式研究

——以河南粮食作物协同创新中心研究生培养模式改革为例

孙育峰,杨秋生,李 为

(河南农业大学研究生处,郑州450002)

协同创新是国家中长期高等教育改革的重要指导思想之一。农科研究生的培养必须要改变传统的“分散、封闭、低效”现状,向基于协同创新的机制转变。本文从河南粮食作物协同创新中心农科研究生培养的目标任务出发,提出基于协同创新机制的农科研究生培养模式改革的主要内容和措施,为农科研究生的培养提供一种可供借鉴的思路。

培养模式;农科研究生;协同创新

2011年4月,胡锦涛同志在清华大学百年校庆上提出要积极推动协同创新,鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作,联合开展重大科研项目攻关。2012年3月,教育部和财政部联合下发了《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》(简称2011计划),这是继“985工程”、“211工程”之后,中国高等教育系统启动的第三项国家工程。2013年5月,河南农业大学牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”,这在学校建设发展史上、河南高等教育发展史上都具有里程碑的意义。

农科研究生的培养是河南粮食作物协同创新中心的重要任务之一。按照规划,河南农业大学将协调河南省农科院、河南工业大学、北京奥瑞金种业股份有限公司等单位,围绕粮食作物产前、产中、产后创新人才与卓越农业人才的培养,招生博士生161名、学术学位硕士909名、专业学位硕士453名。按照教育部的指导意见,河南粮食作物协同创新中心要以体制机制改革为重点,突破高校内部以及与外部的机制体制壁垒,通过开展高校协同创新组织管理、人才培养模式、科研模式、资源配置方式、国际合作等方面的改革,改变“分散、封闭、低效”的现状,有效聚集各类创新要素和资源,优化创新条件和环境,培养一批拔尖创新人才。

国内不少学者对协同创新机制和研究生培养模式改革问题进行了研究。甄良[1]提出了目前研究生培养模式存在的主要问题;王进富[2]将产学研协同创新行为分为酝酿期、接洽期和运行期3个阶段,提出了从动力协同、路径协同、知识管理协同3个方面构建产学研协同创新机制,以协同度评价来测量协同创新效应的理论分析框架;董维春[3]以南京农业大学为例,对协同学语境下校所联合培养研究生的机理进行了解读;黄正夫[4]从教育学的角度,对协同创新视野下研究生培养模式的转换进行了研究;刘佳[5]基于同素异形体结构理论,分析了协同创新中心从量变发展到质变的原理,提出了协同创新中心的人才培养机制,从资助模式、资金投入等角度对协同创新中心政策创新进行了探讨;欧金荣[6]以农业知识创造与传播主体之一的农业院校为例,从协同创新的定义、特征、内容、运行模式等理论建构入手,分别从宏观、中观、微观3个层面提出了政府、校际以及校内等不同管理层次所应采取的相关措施;宋英明[7]对协同创新环境下南华大学核专业研究生的培养模式进行了全方位探讨,指出要把握规律,突出特色,整合资源,完善保障,实施“多渠道、大协同”的研究生培养模式;曹青林[8]探讨了高校在协同创新中的角色定位,剖析了协同创新与高水平大学建设的内在逻辑,提出了加强协同创新顶层设计、积极推进校企合作、建立协同创新联盟、整

合科技产业资源等对策建议;陈新忠等[9]认为研究生培养模式应包括培养理念、培养目标、培养组织、培养制度、导师队伍、平台建设、方案实施、培养评价等要素;董泽芳[10]认为高校人才培养模式主要由人才培养理念、专业设置模式、课程设置方式、教学制度体系、教学组织形式、隐性课程形式、教学管理模式与教育评价方式八大要素构成;程斯辉等[11]总结了研究生培养模式高端论坛的众多学者的观点和内容;刘零等[12]对构建与农业经济发展相适应的农科研究生教育培养模式做了分析;张俊华等[13]从确立创新型人才培养目标,改革研究生考试方式,加强课程体系改革,改革教学方式,加强研究生导师队伍建设,营造浓厚的学术氛围等六个方面探讨了研究生教育创新型人才的培养模式;秦发兰等[14]提出以培养目标为导向划分学术型与应用型两种培养模式,梳理出培养目标与理念、培养过程、培养主体、运行方式、运行机制等培养模式组成要素。综上,协同创新机制和研究生培养模式改革问题得到了不少学者的关注,但具体到协同创新机制下的农科研究生培养模式改革问题,还少有研究。

本文拟抓住研究生培养模式改革的四个核心要素:人才培养理念、课程设置与教学模式改革、多导师协作指导制度和人才培养质量评价,从上述四个方面对河南粮食作物协同创新中心研究生培养模式改革进行研究。

一、河南粮食作物协同创新中心人才培养理念

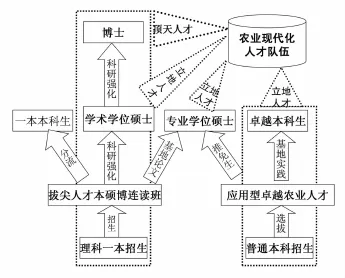

河南粮食作物协同创新中心人才培养路径如图1所示。河南粮食作物协同创新中心坚持“政产学研用”联动的思路,主动将研究生的培养环节向前开拓和向后延深,注重从本科生中进行超前培养,制定直博生和硕博连读研究生具体的鼓励政策和培养措施,建立“本硕博连读”拔尖创新人才和应用型卓越人才两种培养路径,形成具有河南农业特色的不同类型优秀人才吸引、选拔、竞争、激励的培养新机制,营造崇尚科学、追求卓越的良好育人氛围,为河南农业现代化发展提供人才和智力支持。

农业现代化人才队伍由顶天人才和立地人才组成。顶天人才由“本硕博连读”实验班毕业的博士产生,立地人才由卓越本科生、专业学位硕士和分流的学术学位硕士产生。

河南粮食作物协同创新中心在现有“本硕连读班”的基础上设立“本硕博连读”实验班,基本学制为8年(本科3年,硕士2年,博士3年)。在本科阶段第六学期进行硕士生的选拔,凡本科阶段学习成绩优秀的学生,经导师和河南粮食作物协同创新中心导师组确认有培养前途者,可直接进入硕士生阶段的学习,不符合条件的学生转入同学科的其他本科班级进行分流。在硕士阶段的第四学期进行博士生的选拔,采取“申请+考核+合约”的方式,凡学习成绩优秀、具有较高科研创新能力的硕士生,经个人申请、导师组考核、签订个性化培养责任书,可直接进入博士生阶段的学习,其余学生转入同学科的其他硕士生班级进行分流。

应用型卓越人才的层次包括本科和硕士两个部分。第一部分是本科层次:在本科阶段第四学期,凡成绩良好的在校生,由学生个人提出申请、所在学院学生工作领导小组审核通过,报河南粮食作物协同创新中心备案,均为应用型卓越本科人才培养对象;第二部分是硕士层次:硕士层次包括两部分,一是由“本硕博连读”实验班分流出来的学术学位硕士研究生,二是专业学位硕士研究生,凡应用型卓越本科人才培养合格并获得相关学科推免生资格,或从“本硕博连读”拔尖创新人才培养实验班分流出来的本科生,均为应用型卓越硕士人才培养对象。

图1 河南粮食作物协同创新中心人才培养略径

二、河南粮食作物协同创新中心课程设置与教学模式改革

1.应用型卓越人才培养

在本科阶段实施应用型课程体系改革。遵循农业教育发展规律和农业人才培养规律,依据专业卓越计划培养标准,强化课程体系与教学内容的针对性、实用性、先进性,以强化农业实践能力、农业生产设计能力与农业创新能力为核心,重构课程体系和

教学内容,创新课程体系设置方式;深化实践教学改革,增加综合性、实用性实验项目比例,优化基础实验、专业实验、综合实验相结合的实验教学体系,强化实践、实习和实训环节,加强理论教学与实践教学有机衔接。

在硕士培养阶段,改变现行课堂教学的模式。采取案例分析、视频网络教学、农业生产企业和田间地头教学等多种方式,在农业推广专业的作物、种业、农业机械化、植物保护、农业信息化、农业资源利用等六个领域和工程硕士的食品工程、生物工程、农业工程等三个方向建设一定数量的高质量案例教材,并录制一定数量的视频案例库,方便研究生的学习和使用。

2.“本硕博连读”拔尖创新人才培养

河南粮食作物协同创新中心开设研究生暑期学校和博士生论坛。鼓励研究生通过参加本校或外校组织的研究生暑期学校和博士生论坛取得学分,对在全国学术会议上获得优秀论文奖的研究生加2学分。加大研究生学术交流方面的考核力度,将研究生参与学术报告的制度纳入必修环节,计2学分。

政治理论课通过调查研究、社会实践等多种途径完成教学计划和保证教学效果;博士研究生不再开设英语课程;硕士研究生英语课程根据研究生的英语水平,分别开设与研究生科研和学术交流直接相关的英语技能课、与高层次农业科学人才学术素养和跨文化交际能力相关的外语文化课程、帮助部分学生补差的实用英语课程,英语通过CET六级或IELTS、TOFEL、GRE成绩达到对应出国留学要求的硕士研究生可免修英语,成绩按85分计;研究生理论课程教学不再以系统理论讲授为主,应以专题讲座方式,由3个以上导师任教,突出前沿,讲授最新学术进展,河南粮食作物协同创新中心邀请包括各协同体内外的国际一流的专家、院士和长江学者开展专题讲座。

三、河南粮食作物协同创新中心多导师协作指导制度

注重发挥研究生导师组集体指导的作用,按照研究方向成立研究生培养指导小组,对培养中的重要环节和学位论文中的重要学术问题进行集体讨论。实现由传统的师徒指导模式向协同培养、联合培养的集体指导模式转变。

1.应用型卓越人才培养

实行农科教企联合培养和双指导教师制。由河南粮食作物协同创新中心具有农业推广、农业或农村科技管理实践经验的导师与农业生产企业、农业推广或农业农村管理部门推荐的业务水平高、责任心强的具有高级专业技术职称的人员联合指导。实施协同创新中心与农业生产企业、粮食生产示范和推广基地培养人才的新方式,实施“先顶岗实习、然后再回校学习”的教学方式,增强教育的时效性和针对性,提高学生的技术开发能力和技术服务能力。学生在基地专业实践期间由校内和基地两个指导教师共同制定专业实践计划,全程指导学生实践过程。

2.“本硕博连读”拔尖创新人才培养

在河南粮食作物协同创新中心导师组的统一领导下,以科研为主导,配备科研实力强、指导经验丰富的优秀导师队伍。在河南粮食作物协同创新中心各协同体单位中遴选导师,实行联合培养,各协同体单位设立的平台与基地对研究生实施免费开放,研究生在协同体单位所修学分互相承认。

四、河南粮食作物协同创新中心人才培养质量评价

坚持注重过程管理与目标考核的协调发展,对达不到要求的研究生做好分流工作,培养适应河南农业现代化需要的多样性高层次人才。

坚持分层次分类别进行培养质量评价的原则。依“顶天立地”人才培养目标的思想,严把研究生出口质量观,对博士生突出“拔尖”的要求,要求发表SCI论文的影响因子在5.0以上;对应用型卓越研究生突出职业能力的考核,不再要求发表学术论文。

实行以河南粮食作物协同创新中心导师组统一考核的制度。本科阶段重点考核学生的创新意识和专业成绩,硕士阶段重点考核学生的实验技能和科研潜力。重点抓博士阶段的结果考核工作。博士研究生的研究成果应是引领河南农业现代化发展的标志性成果。博士研究生达到目标任务书的要求,经中心导师组考核,符合博士研究生毕业条件,达到博士学位质量标准要求者,经协同创新体高校学位委员会审核同意,颁发博士研究生毕业证书和学位证书;达不到博士的标准,符合硕士研究生毕业条件,达到硕士学位质量标准要求者,经协同创新体高校学位委员会审核同意,颁发硕士毕业证书和学位证书。

五、总结

本文从研究生培养模式改革的四个核心要素人才培养理念、课程设置与教学模式改革、多导师协作指导制度和人才培养质量的评价四个方面开展研

究,积极探索协同创新环境下的农科研究生成长和成才规律,改变传统研究生培养的封闭式弊端,研究具有河南农业特色的不同类型优秀人才吸引、选拔、竞争、激励的培养新机制,提出了“本硕博连读”拔尖创新人才和应用型卓越人才两种培养路径,对于当前高等院校深入贯彻国家三部委《关于深化研究生教育改革的意见》文件精神,进一步提高研究生教育质量具有一定的借鉴意义。

[1] 甄良,康君,等.建构我国研究生培养模式的改革思路[J].学位与研究生教育,2013(01):14-18.

[2] 王进富,张颖颖,等.产学研协同创新机制研究——一个理论分析框架[J].科技进步与对策,2013,30(16):1-6.

[3] 董维春,朱冰莹.协同学语境下校所联合培养研究生的机理解读[J].学位与研究生教育,2014(04):1-6.

[4] 黄正夫,易连云.协同创新视野下研究生培养模式的转换[J],学位与研究生教育,2014(04):7-10.

[5] 刘佳.2011计划协同创新中心建设的组织管理保障与政策创新研究[J].科技进步与对策,2013,30(10):1-6.

[6] 欧金荣,张俊飚.农业知识源头协同创新的理论构建及对策研究——以农业院校为例[J].科技进步与对策,2012,29(16):55-60.

[7] 宋英明,罗文,等.协同创新体系下南华大学核专业研究生培养模式探析[J].新西部,2013,(20):51-52.

[8] 曹青林.协同创新与高水平大学建设[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2014,53(1):169-176.

[9] 陈新忠,董泽芳.研究生培养模式的构成要素探析[J].学位与研究生教育,2009(11):4-7.

[10] 董泽芳.高校人才培养模式的概念界定与要素解析[J].大学教育科学,2012(3):30-36.

[11] 程斯辉,王传毅.研究生培养模式:现实与未来——“研究生培养模式改革”高端论坛综述[J].学位与研究生教育,2010(3):50-53.

[12] 刘零,陈然,等.我国农科研究生培养模式对农业经济发展的适应性研究[J].成人教育,2009,29(12):19-20.

[13] 张俊华,于洪春,等.新时期农学类研究生培养模式的思考[J].佳木斯教育学院学报,2013(10):196 -198.

[14] 秦发兰,胡承孝.目标导向的研究生培养模式研究[J].学位与研究生教育,2014(1):50-54.

Research on agricultural graduate education model based on the collaborative innovation mechanism——take the reform of graduate education of Henan Crops Collaborative Innovation Center as an exam p le

SUN Yu-feng,et al.

(Postgraduate Department of Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,China)

Collaborative innovation is one of the important guiding ideologies of reform of national higher education for themedium and long term.Transforming to the mechanism of collaborative innovation,the agricultural graduate education must change the dispersion,closed and inefficient traditional situation.From the expected objectives and tasks of Henan Crops Collaborative Innovation Center of agricultural graduate education,this paper presents the main content andmeasures of the reform of agricultural graduate education based on collaborative innovationmechanism,to provide amodel could be used for agricultural graduate education.

education model;agricultural graduate;collaborative innovation

G64

A

1009-8976(2015)03-0118-04

10.3969/j.issn.1009-8976.2015.03.032

2015-06-11

2014年河南省高等教育教学改革研究重点项目(项目编号:2014SJGLX014)

孙育峰(1975—),男(汉),河南偃师,副教授,博士主要研究研究生教育管理。