从《莫比·迪克》到《白鲸记》:文本与视觉艺术的互动

2015-11-25肖锦凤

肖锦凤

《莫比·迪克》创作完成于1851年,由美国小说家赫尔曼·梅尔维尔所著。小说题材比较特别,选取了捕鲸业这一背景,主要讲述捕鲸船与一条白鲸之间发生的冒险故事。小说出版70年后,《莫比·迪克》开始受到人们喜爱,被认为是美国文学史上最伟大的小说之一,作者梅尔维尔在美国文学中声名鹊起。此后,好莱坞看重了小说的潜力,1956将其改编为电影《白鲸》,1998 年再次进行了改编翻拍名为《白鲸记》。2010年、2011年俄罗斯导演提莫·贝克曼贝托夫与英国导演迈克·巴克,分别将小说《莫比·迪克》又两次搬上大荧幕(改编的电影《白鲸记》)。本文主要立足此部电影,对小说《莫比·迪克》与电影《白鲸记》之间文本与视觉艺术的互动进行探讨。

一、赫尔曼·梅尔维尔与《莫比·迪克》

在19世纪美国浪漫主义著名作家中,赫尔曼·麦尔维尔便是其中之一。赫尔曼·麦尔维尔出生于家境贫寒之家,一生中从事过多种职业,除农夫、职员、教师外,赫尔曼·麦尔维尔还做过水手、海军等,后开始文学创作并成为小说家。根据他自身在海上的一些经历,赫尔曼·麦尔维尔创作了美国历史上伟大的航海史诗小说《莫比·迪克》。《莫比·迪克》写成时间在1851年,但出版后并未得到人们关注,赫尔曼·麦尔维尔默默无闻地过完了自己的一生。1920年,好莱坞根据其小说改编的电影《白鲸记》大热,赫尔曼·麦尔维尔的价值才被发现和认可,吸引了无数读者。

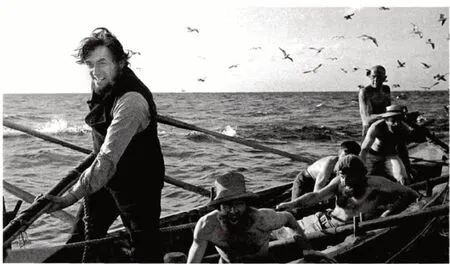

电影《白鲸记》剧照

《莫比·迪克》从故事结构上来说,其实并不复杂,这部小说的题材为海上捕鲸业。在这一行业背景中,“裴庞德号”捕鲸船的船长亚哈由于被一条被命名为“莫比·迪克”的大白鲸咬断了一条腿而怀恨在心,下定决心要实施捕杀“莫比·迪克”的计划。船长亚哈带领全体船员,展开了捕杀“莫比·迪克”的历程。南太平洋中这条名叫莫比·迪克的白鲸,是全书的焦点所在。小说中的亚哈船长聪明又自大,在一次航行中由于捕捉莫比·迪克被其咬掉了一条腿,在聘请了以实玛利、魁魁格等人后,捕鲸船开始起航,在亚哈船长的指挥下对莫比·迪克进行了全球追踪并最终发现了它。经过3天的紧追,船员们终于刺中了莫比·迪克,但莫比·迪克非同一般的顽强和狡猾,在奋起反击之下将小艇咬碎并将大船撞沉。莫比·迪克拖着捕鲸船游开时,绳子套住了船长亚哈,亚哈被活活绞死,除了一个名叫以实玛利的船员借助棺材改制的救生浮子逃出并保住性命外,其他所有船员均在大海中丧生。整部小说的叙事,即以存活下来的水手以实玛利的视角来自述展开。

《莫比·迪克》看似一部海洋冒险小说,但其中不仅充满了隐喻象征,而且充满了探求未知的勇气,因此被好莱坞看重并不断地改编为电影。捕鲸业的习俗在《莫比·迪克》这部小说的篇幅中,占据了将近一半。其中除了涉及了与鲸鱼有关的文学、艺术,同时对鲸鱼的生理构造等进行了描述,比如书中指出无法止血是鲸鱼的最大特点,鲸鱼喷出的水其实是有温度的等。同时,在小说中较为详细地描述了如何屠宰鲸类并制作鲸油、龙涎香,此外在小说中还提到了蓝鲸,以及蓝鲸为什么被人们称之为硫磺底。除了惊心动魄的冒险故事,《莫比·迪克》还可以说是一部关于捕鲸的百科全书。

二、从小说到电影的文本与视觉互动

《莫比·迪克》出版之后一直处于被人们所遗忘的状态,直到20世纪二三十年代,好莱坞立足文本故事框架将其改编为电影《白鲸记》。不过为了满足当时观众对英雄主义的心理需求,当时所拍摄的两部电影均对小说进行了较大改编。在这两部电影中,均以船长杀死了莫比·迪克并与爱人重聚为结局。两部电影问世之后,人们对原著小说《莫比·迪克》产生了极大兴趣,但看到原著小说后人们才发现电影与原小说的差异如此之大,电影所呈现的浪漫与刺激在小说中根本找寻不到。当人们走进原著小说并用新的视角对这部小说加以审视时,才发现《莫比·迪克》原小说中蕴含着电影所不具备的开掘不尽的艺术价值。《莫比·迪克》整体看起来是一部以航海故事为本体的游记,而深层次地去审视时又会发现它也可以是一部寓言、捕鲸传说,另外这部小说还可以作为一部有关鲸鱼与捕鲸的百科全书。《莫比·迪克》小说的多维性得到越来越多的关注和认可,此后多次被改变成电影,甚至还被改编为电视剧。这些由小说改编的影视作品,都或多或少地对小说作出了一些改动,文本与视觉艺术的互动,摩擦出一些新的火花。

2010年上映的《白鲸记》版本,以实马利不再是小说中那个幸存的旁观者,而是一个参与整个故事的重要人物。电影所采用的视角不再是个人视角,而是无所不知的全能视角,在电影一开始原著中的人物就已经陆续登场,而电影中所有人物的登场,则花费了小说中较长的篇幅。电影中的编剧对旁白和对话夹杂的方式加以采用,在电影的开始就安排了黑人小伙皮普的出现,当时的皮普正在受主人的鞭打,是以实马利救了他。被救出的皮普,与以实马利共同上了马车,“叫我以实马利吧”这句在原著小说文本中最为著名的开场白由此引出,这一事件之后影片故事的发生地点、时间以及事件源起一一被引出。在事件发生的同时电影的旁白始终在进行,展开了船长哈伯捕捉鲸鱼的想法。相比1956年将小说第一句作为电影开场旁白,2010年版的《白鲸记》将电影开始部分的旁白选定为小说中第一章最后一句话。原小说文本中议论具有很强的哲理性,大量篇幅被投入在独白中,叙事主线进程一定程度地受到了阻碍。电影为了使故事推进更加合理,将小说中的独白大量删除或改编为对话,与原著差异较大。

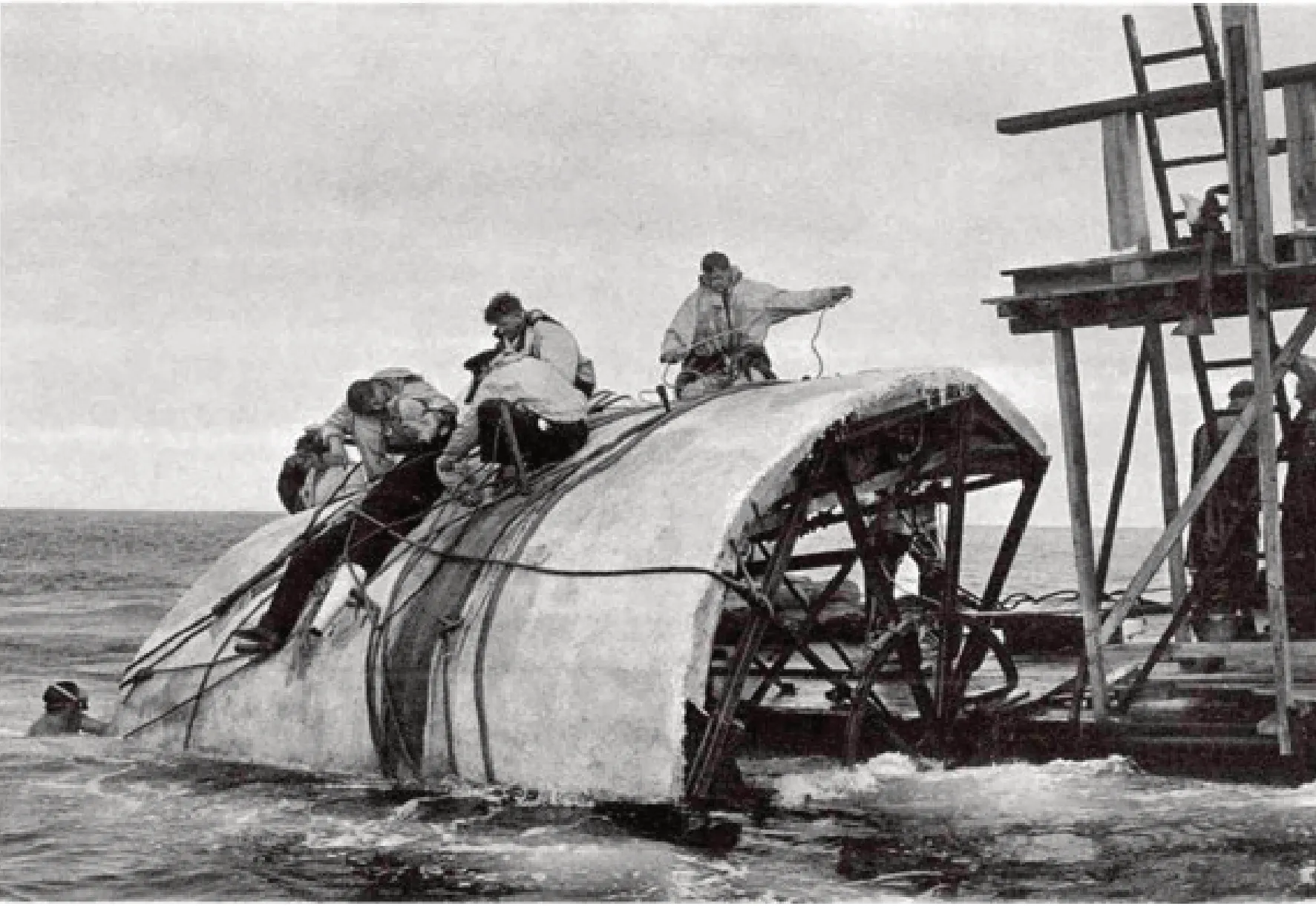

除了语言方面,2010年版电影中对原著小说的故事背景与中间情节也做了极大改编。从其电影的框架来说,该部电影可以被称为再构思型影片。电影的演绎与原著情节完全背离,但故事结构和人物则仍然立足小说框架,通过移花接木的方式,将小说中的时空背景转换为观众所熟知的时代。这种时空的巨大反差,能够带给观众巨大的心理震撼,使观众体会到电影艺术的迷人魅力。原著中的故事背景发生于19世纪,而电影中则将其背景转移到20世纪70年代至21世纪初期。原著中故事情节与人物在场景的变化中,也必须随之有所变化。捕鲸行业在19世纪来说属于十分发达的行业,但进入20世纪随着科学技术的发展捕鲸行业已经逐渐没落,且生态保护的提倡将捕鲸纳入了违法的范畴。正是如此,捕鲸船在这部电影中被改为核潜艇。电影将发生时间选择在1969年,哈伯在潜艇中对苏联海域的核军备进行探测时受到一条白鲸的攻击并失去了一条腿。40年后,当时的哈伯已经成为美国海军第三舰队舰长,鉴于白鲸所带来的各种破坏,他带上自己精心改良的核潜艇决心去向那只白鲸寻仇。为了使船员们极大限度地服从舰长执行攻击白鲸的行动,电影中将白鲸的破坏力夸大,指出这条白鲸已经使无数的生命在海底丧失,从而煽动所有船员共同消灭莫比·迪克的决心。电影中哈伯的形象被树立为伸张正义的公众英雄,一改小说中的偏执形象,不过其他主要角色在电影中均被削弱,缺乏小说中的立体特色。

原著小说中各个人物都有明显冲突,正是这些冲突的存在所有人物形象才得以鲜明地构建出来。原著中的冲突除了船长与大副之间外,还存在于船长与以实马利等人之间,同时在小说开头营造了许多不详的征兆及寓言,即便在这种情况下捕鲸行为仍然一步步进行,也奠定了小说不可避免的冲突感。但在电影中,与舰长复仇意识相矛盾的只有米歇儿博士,米歇儿博士是电影种改编加入的女性角色,站在生态保护主义的代言人立场上来阻止舰长实施该项计划。不过随着白鲸破坏力的逐渐增强,舰长和船员将所有矛盾指向白鲸,并认为其实威胁美国海军安全的隐患,在众志成城之下电影中的戏剧性冲突和悬念比之小说大大减少,也明显减弱了这部电影的内在张力。另外,进入20世纪后,占据主流意识形态的为无神论,而当时小说的写作时代则赋予了白鲸丰富的隐喻含义,在这部影片中这些隐喻含义被大幅度削减。由于原著丰富底蕴的失去,这部电影的主题变为美国个人英雄主义电影。其实电影创作者们也意识到了这一点,为了接近原著,使电影不至于完全偏离原著小说,导演对原著中的某些元素进行了一些细节上的处理。电影结尾处导演安排了舰长哈伯捡起形木头的场景,哈伯将木头两旁的十字削去使其成为自己的假腿,再一次展开了向莫比·迪克的最后进击。阅读了小说原文本的观看者,就能够很容易理解电影中的这一墓,是电影对小说中宗教含义折射。哈伯削去十字的举动,也是小说中船长一直忤逆小说中宗教元素与寓言的体现。

电影《白鲸记》剧照

从小说到电影,不仅会使小说时代背景有所改变,甚至还可能会改变小说原本的主题。文本与视觉艺术的互动,往往要以视觉所能表现出来的东西为主。电影视觉艺术对小说文本的呈现,可以引导人们重新回归文本,对原著有更多的了解。小说与电影艺术性质本身就不同,电影对小说的呈现必然会改变一些内容。但随着电影叙事与电影表达力的不断完善和提升,电影改编的成功与否已经不再将忠实于原著作为绝对标准,几乎所有的电影改编都是文本与视觉艺术互动过程中对文本的重新阐释。