上海市医疗机构康复人员现状调查①

2015-11-22冯亚婷周萍李晨窦蕾刘佩解凤民吕军陈刚

冯亚婷,周萍,李晨,窦蕾,刘佩,解凤民,吕军,陈刚

上海市医疗机构康复人员现状调查①

冯亚婷1,周萍2,李晨2,窦蕾1,刘佩1,解凤民1,吕军1,陈刚1

目的了解上海市医疗机构康复人员现状及存在的主要问题。方法自拟问卷抽样调查上海市三类医疗机构2011年~2013年在岗康复人员数量、社会学特征及培训情况。结果在岗康复人员2262人,其中康复医师、康复治疗师、康复护士分别为321人、860人、666人,尚有415人未进行身份确认;康复医师、康复治疗师、康复护士女性分别占48.91%、54.77%、98.80%,25~34岁分别占44.24%、38.84%、39.79%,工作年限5年以下分别占30.84%、65.00%、60.81%。康复医师以本科学历、临床专业为主,分别占56.70%、75.07%;康复治疗师以大专学历、康复治疗专业为主,分别占48.37%、89.19%;康复护士以大专学历、护理专业为主,分别占52.25%、99.55%;康复医师、康复治疗师及康复护士未接受过专业培训的康复人员,分别占4.36%、4.07%、28.68%。结论目前上海市康复人员数量不足,部分人员身份尚未确认;应合理调整康复人员专业结构,培育实用型康复专业技术人才,提高康复人员服务能力。

康复;康复人员;现状分析

[本文著录格式]冯亚婷,周萍,李晨,等.上海市医疗机构康复人员现状调查[J].中国康复理论与实践,2015,21(12): 1479-1484.

CITED AS:Feng YT,Zhou P,LiC,etal.Currentsituation on rehabilitation personnel inmedical institutions in Shanghai[J].Zhongguo Kangfu Lilun Yu Shijian,2015,21(12):1479-1484.

康复医疗服务有助于减轻或消除伤、病、残患者的功能障碍,促使其功能恢复,早日回归社会[1-3]。上海已进入深度老龄化阶段,人口老龄化、残疾和疾病所带来的功能障碍、继发性疾病及并发症都需要长期持续的康复医疗服务[4-5]。康复人员是康复医疗服务提供的核心要素,其数量与服务能力对提高和改善康复医疗服务的质量和效果至关重要。本文旨在对上海市医疗机构康复人员队伍进行抽样调查,以了解其现状及存在的问题,并分析其原因,从而为上海市康复人员队伍建设提供参考依据。

1 资料与方法

本文资料来源、样本抽样设计及问卷回收情况详见文献[6]。通过自设问卷分别对116所综合医院、5所康复医院和98所社区卫生服务中心的康复人员现状进行调查,实际分别回收有效问卷96份、5份、90份,总回收率87.21%。调查内容包括2011年~2013年上海市医疗机构康复人员年龄、性别、专业、学历、职称、培训情况等。

本研究中,康复医师是指取得临床医学执业医师资格,并且从事康复相关工作的人员;康复治疗师是指康复治疗学专业毕业,通过全国卫生专业技术资格康复治疗师(士)考试并取得康复治疗师(士)资格证书,从事康复治疗工作的人员;康复护士是指取得护士执业证书,并且从事康复相关护理工作的人员。

数据采用Excel 2007和EpiData 3.1建库和整理,应用SPSS 17.0进行数据处理与分析。

2 结果

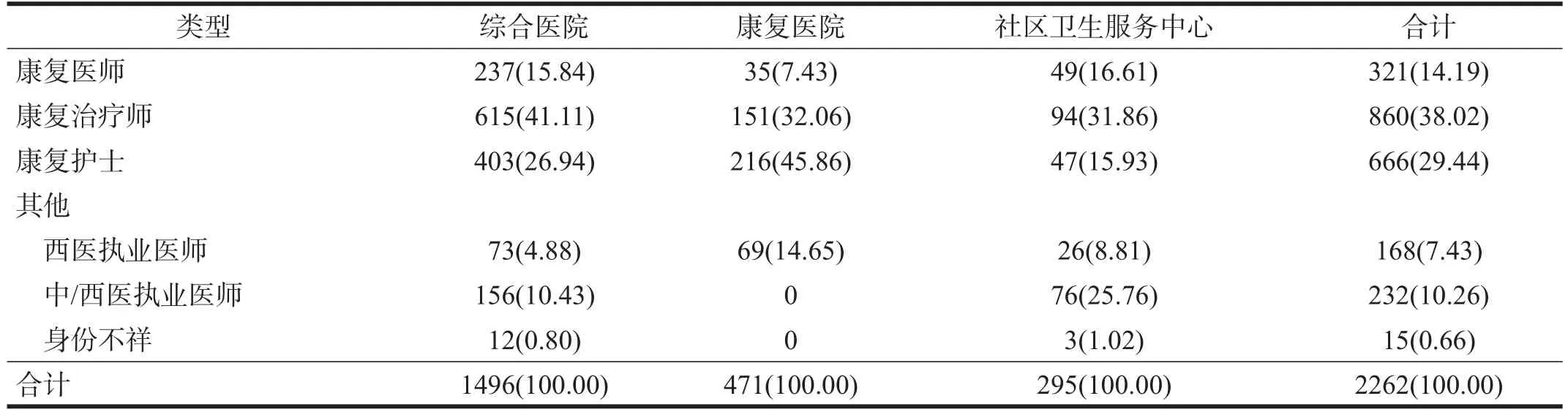

2.1人员数量

上海市康复科室在岗人员2262人,其中康复医师、康复治疗师、康复护士分别为321人、860人、666人;在无法进行身份确认的415人中有400人从事西医、中医(中西医结合)的执业医师。见表1。

表1 上海市在岗康复人员一般情况[n(%)]

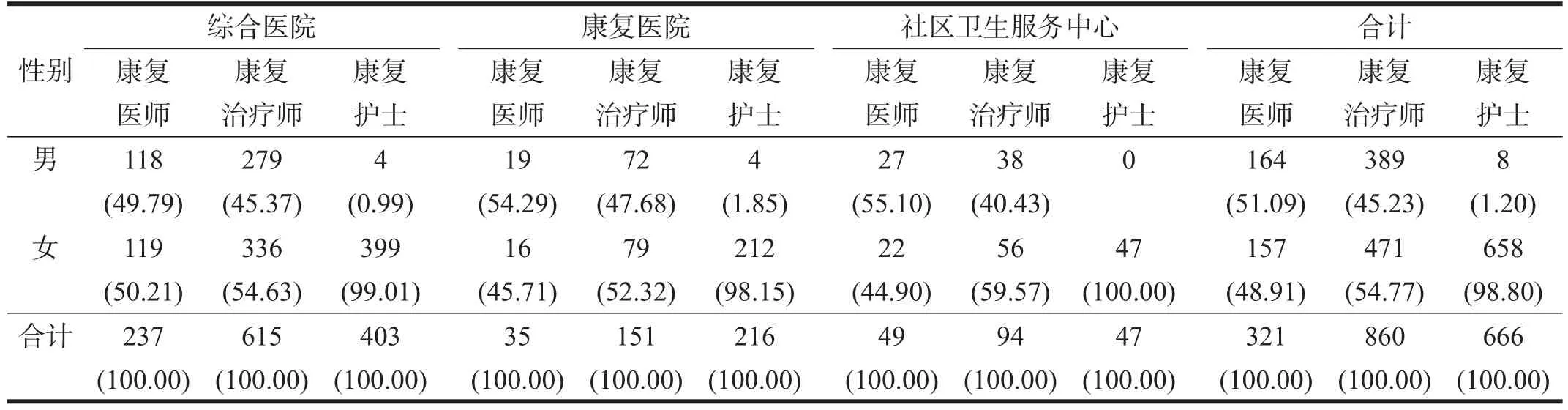

2.2性别情况

整体来看,上海市康复在岗人员女性多于男性。康复医师男性居多,占51.09%,康复治疗师,尤其是康复护士以女性为主,分别占54.77%、98.80%。见表2。

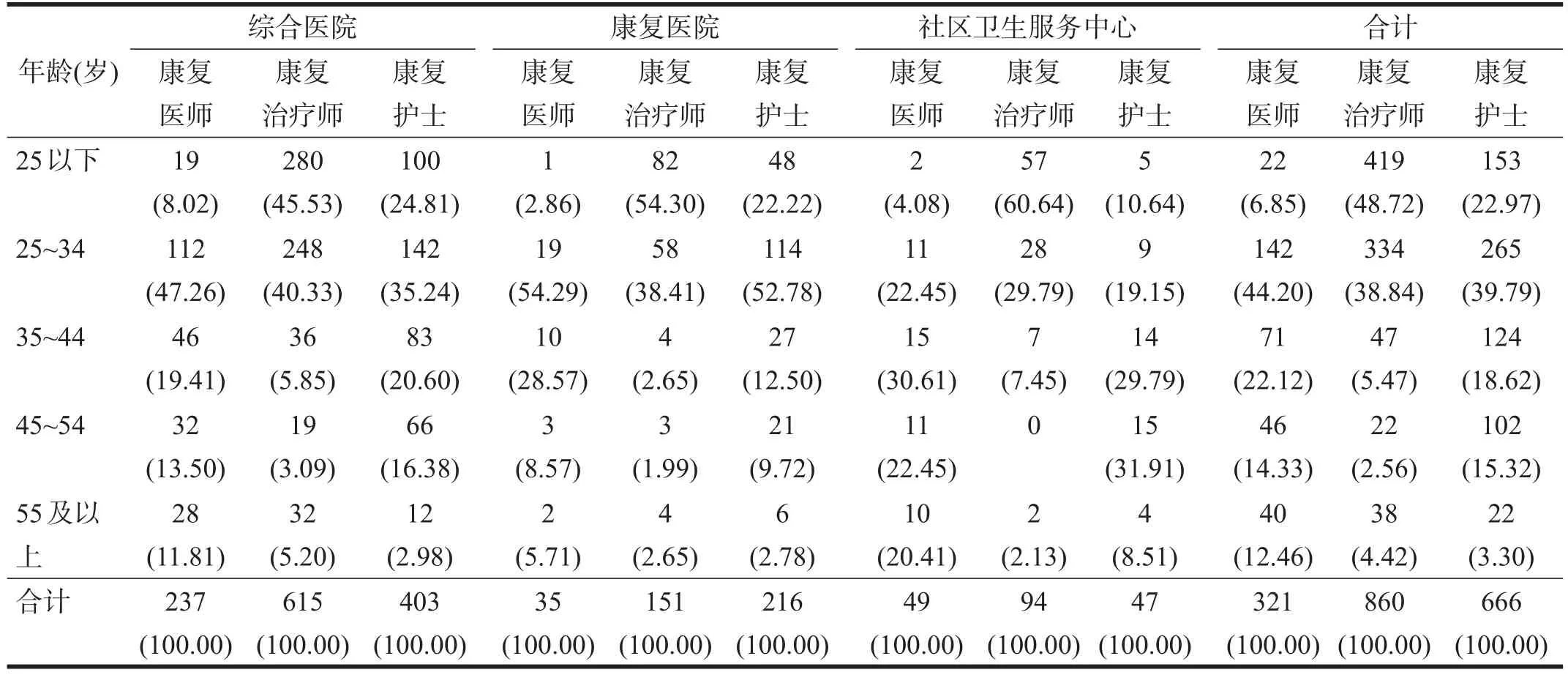

2.3年龄情况

在岗康复人员主要集中在25~34岁。康复医师、康复护士25~34岁人员分别占44.24%、39.79%;康复治疗师25岁以下人数最多,占48.72%。由此可见上海市三类康复人员主要以青壮年为主,尤其是康复治疗师。见表3。

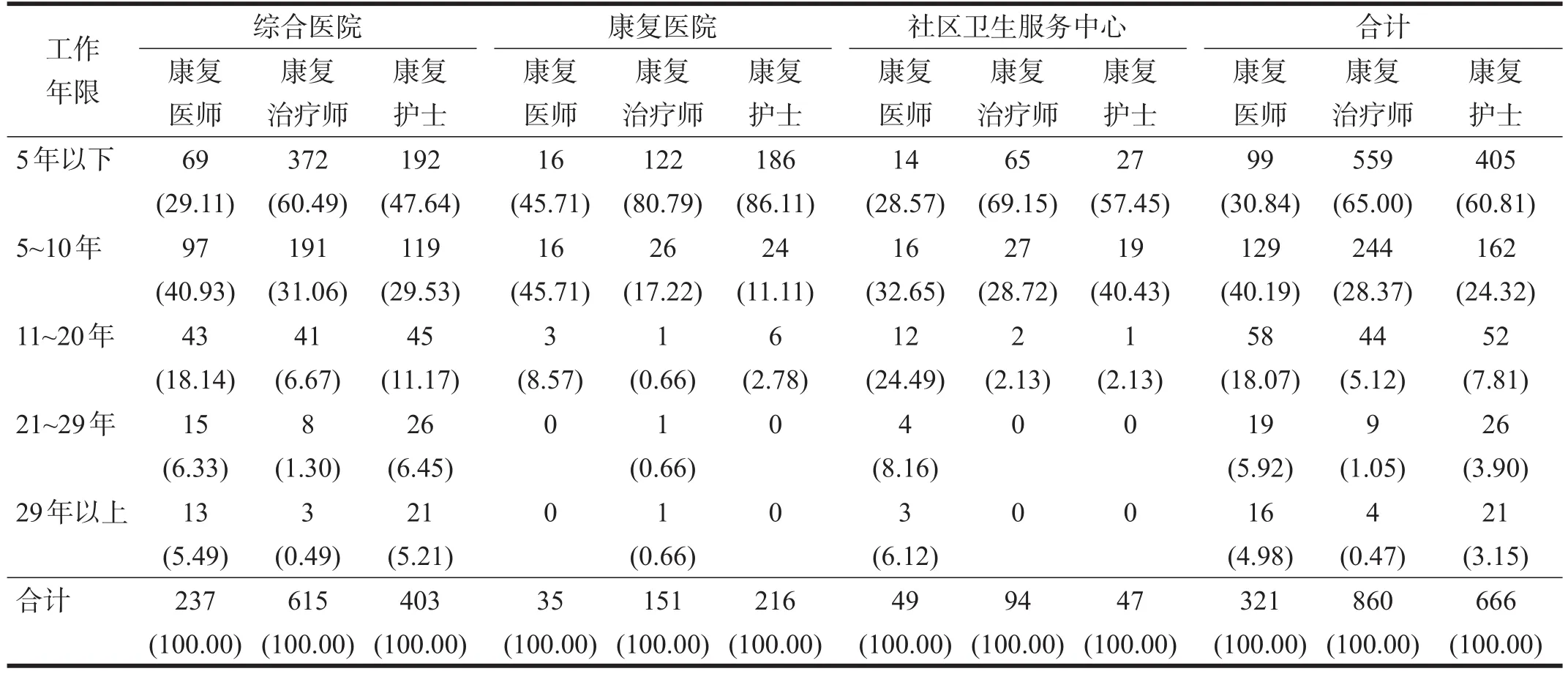

2.4工作年限情况

三类医疗机构在岗康复人员工作年限构成情况基本一致,与年龄段相吻合。工作年限整体较短,康复医师工作年限主要集中于5~10年,占40.19%,5年以下占30.84%;康复治疗师、康复护士工作年限均以5年以下居多,分别占65.00%、60.81%。见表4。

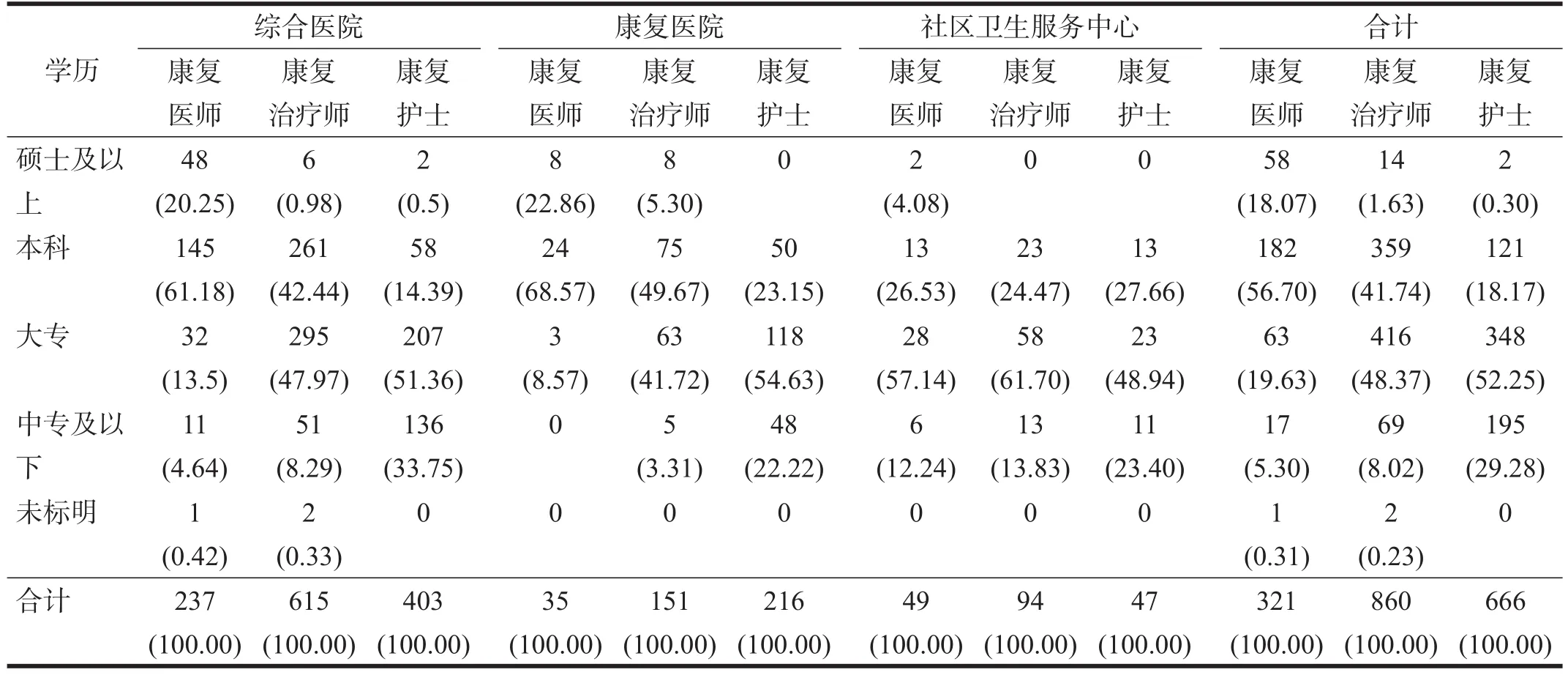

2.5学历情况

在岗康复人员以本科、大专学历为主。三类康复人员中,康复医师整体学历较高,本科占56.70%;康复治疗师中,本科、大专学历分别占41.74%、48.37%;康复护士中,大专、中专及以下学历分别占52.25%、29.28%。见表5。

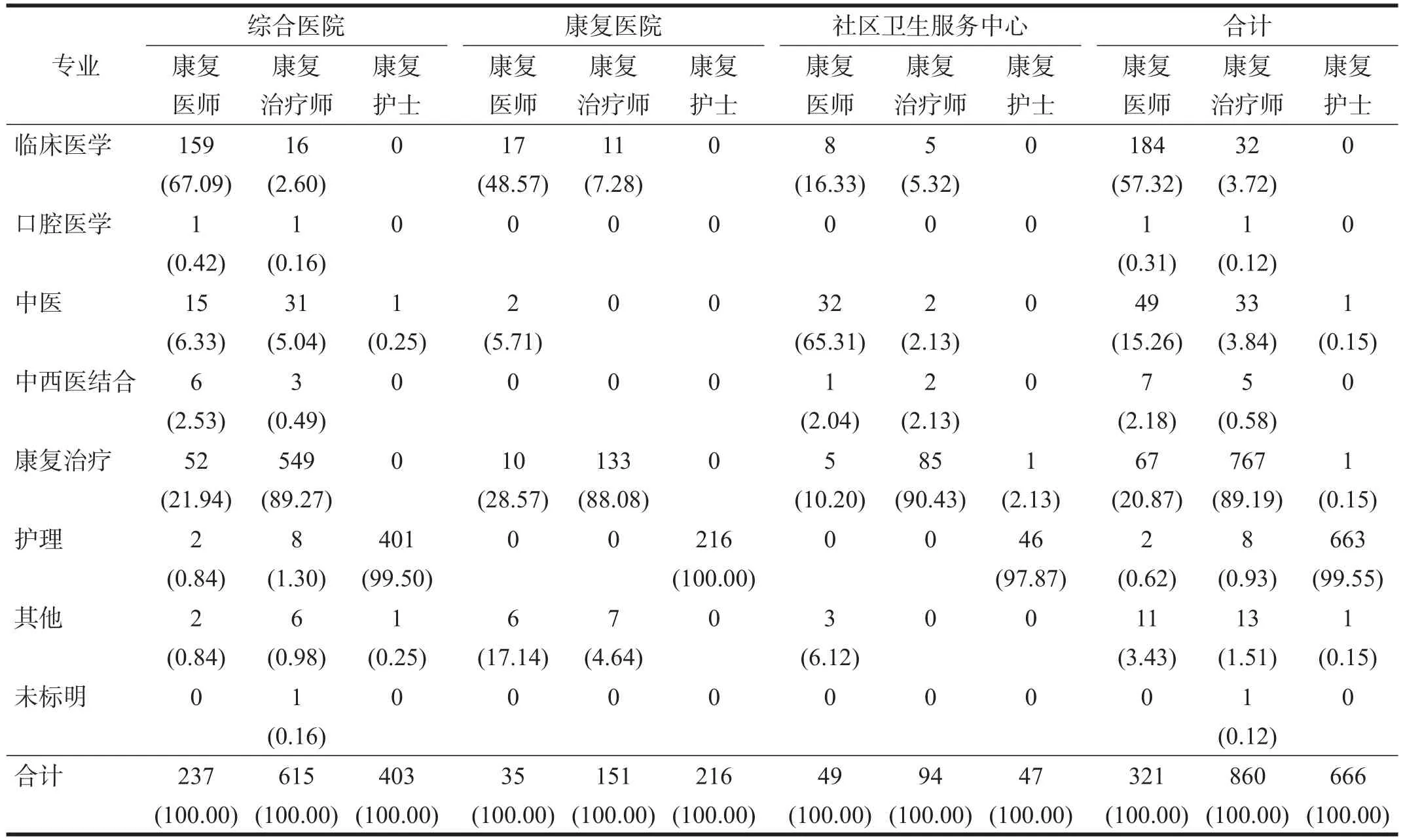

2.6所学专业情况

在岗康复人员主要为康复治疗专业、临床(临床医学、口腔医学、中医、中西医结合)专业、护理专业,其中康复医师以临床专业为主,占75.07%,康复治疗师主要是康复治疗专业,占89.19%,康复护士护理专业人数最多,占99.55%。见表6。

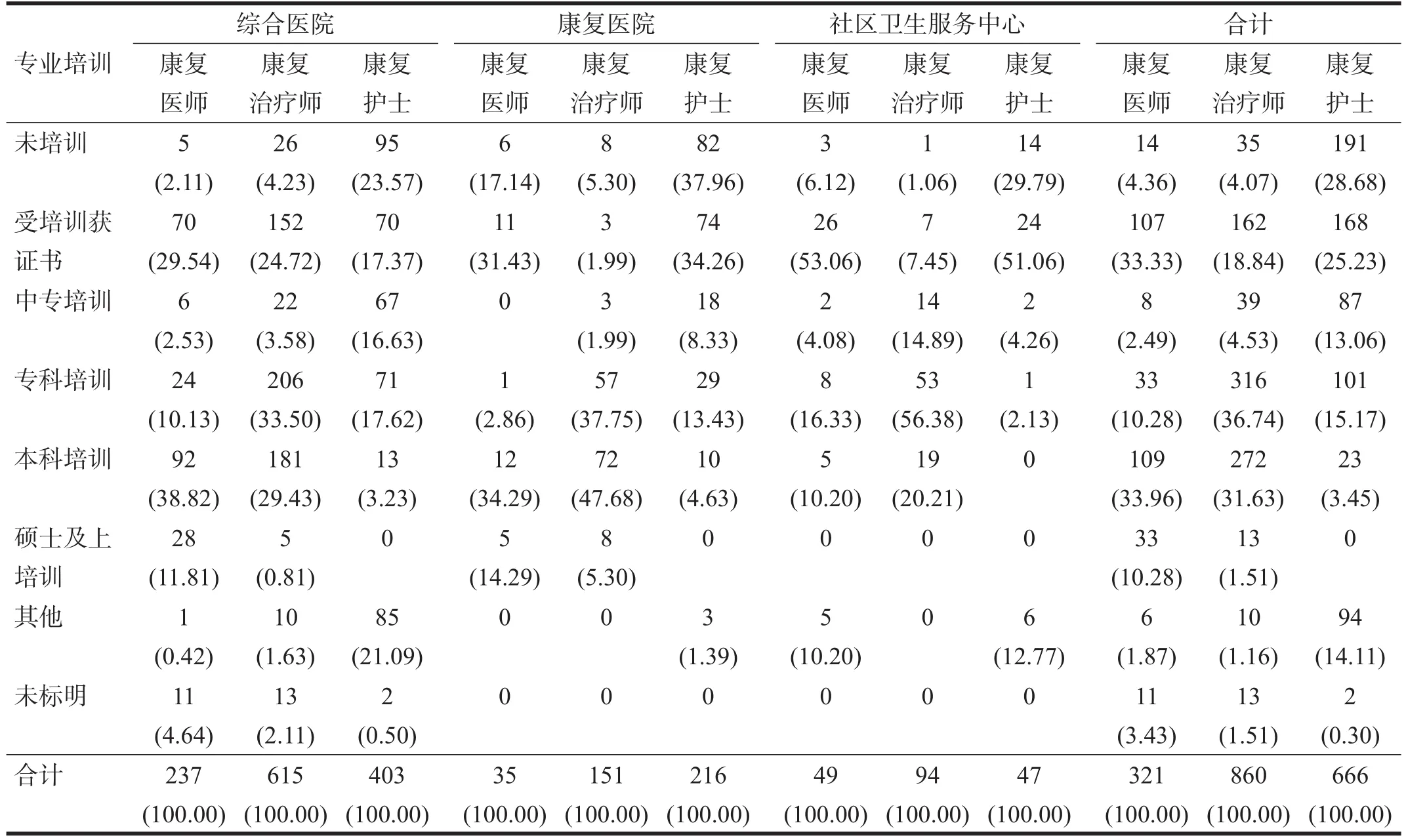

2.7专业培训情况

康复医师、康复治疗师及康复护士均存在未接受过专业培训的康复人员,分别占4.36%、4.07%、28.68%;综合医院、康复医院与社区卫生服务中心的康复护士未接受专业培训的比例均最高,分别占23.57%、37.96%、29.79%。从接受培训的整体情况来看,康复医师接受的主要是本科培训,占33.96%,康复治疗师专科培训的占36.74%,康复护士受过培训获得证书的人数最多,占25.23%。见表7。

表2 上海市在岗康复人员性别情况[n(%)]

表3 上海市在岗康复人员年龄情况[n(%)]

表4 上海市在岗康复人员工作年限情况[n(%)]

表5 上海市在岗康复人员学历情况[n(%)]

表6 上海市在岗康复人员所学专业情况[n(%)]

表7 上海市在岗康复人员专业陪训情况[n(%)]

3 讨论与建议

3.1康复人员整体数量不足,部分人员身份尚未确认

根据上海市人口基数[7]、康复医护人员与床位比[8-9]、人口与康复床位比[10],基于本次抽样调查结果,推算出上海市要达到2020年康复人员需求数量,在未来5年内至少需要增加1630人,随着深度人口老龄化、慢性病、残疾人数增加,对康复人员需求将会越来越多,现有的康复人员数量还远远不能满足日益增长的康复需求[11-14],相关研究也显示上海市康复人才匮乏,形式严峻[15-16]。

康复人员不仅整体数量不足,调查还发现,在岗康复人员中还存在部分从事中西医临床的执业医师尚未进行身份确认,占18.35%。究其原因,这可能与康复人员的执业环境有关。尽管康复在医药卫生行业中的作用越来越突出,但是由于缺乏应有的重视,康复人员地位、待遇等并没有得到较大改善。康复医疗服务的特征(患者康复时间长、服务收费低)使得康复治疗师工作负荷相对较重,而工资待遇相对较低,康复职业吸引力不足;另外,康复治疗师晋升门槛相对较高,发展空间相对较小,现行机制也没有起到应有的激励作用[17]。这些都导致一些在岗康复人员缺乏动力积极主动完成相应的资质确认。

要改变康复人员队伍目前的形势,应根据卫生人力实际需求情况,适当调整医学院校专业和课程设置,完善招生结构和规模[18-20],并结合地方社会经济发展水平适时调整相关激励机制,更好地调动康复人员积极性。

3.2重视康复专业人才培养,提高康复人员素质

上海市在岗康复人员整体专业匹配度不高,各类医疗机构的岗位构成和人员专业结构难以适应康复发展的要求,特别是缺乏康复专业技术人员,调查发现,康复医师中超过20%的人员是非临床医学专业或康复治疗专业,康复治疗师中康复治疗专业人数占比也不足90%,并且社区卫生服务中心的康复医师中有65.31%是中医专业,可看出现阶段社区康复服务仍然是以针灸、推拿、理疗等传统康复方式为主。康复专业人员缺乏、专业匹配度不高将加剧康复供给与需求间的矛盾,影响康复服务的效果。要改变康复人员队伍目前的局面,应采取多种培养形式,一方面在大学或医学院校设置康复医学系、物理治疗专业、作业或职业治疗专业,建立专门的康复学院培养专门康复人才[21];另一方面应科学合理制定中长期人才开发计划,从发展的角度来考虑和培养康复人力资源,既培养掌握现代康复治疗技术的康复治疗师,又培养掌握社区康复适宜治疗技术,满足基层医院及社区患者需要的康复治疗人才[22]。

3.3加大继续教育工作力度,培育实用型康复专业技术人才

调查显示仍有部分康复人员未接受过任何形式的专业培训,其中康复医师、康复治疗师、康复护士分别占4.36%、4.07%、28.68%,并且三类医疗机构中康复护士未接受专业培训的比例均最高,分别是23.57%、37.96%、29.79%。这从侧面反映出医疗机构对康复继续教育和培训的重视和促进不够,康复人员自身对更新知识和学习技术的动力也不足。康复人才培养不仅需要增加培训数量,更要增强培训的针对性与实用性,提升培训效果[23],首先需要确定适当的培训目标,开展培训前调查,了解各类康复人员工作性质,根据不同需求开展培训[24-25];其次,积极开展多途径、多形式的康复医学继续教育,加强人才培训合作项目、开展应急科普工作、创新康复科普形式,提高康复工作的质量和效率[26];再次,大力发展康复人员定点培养、在职培训,通过 “内部培养、外部引进”的方式培养实用型康复专业技术人才。

[1]潘燕霞,黄炳强,林诚,等.康复医师人才培养模式的探讨[J].福建医科大学学报(社会科学版),2013,14(1):33-36.

[2]马跃,袁雁,许苹,等.谈谈我国康复医疗服务体系发展现状[J].解放军医院管理杂志,2013,20(11):1090-1092.

[3]张文红.上海市残疾人康复服务策略研究[D].上海:复旦大学,2007.

[4]励建安.中国康复医疗服务体系建设-从计划走向行动[EB/ OL](2011-10-10).http://wenku.baidu.com/view/4e53626a25c 52cc58bd6be37.htm l.

[5]郑洁皎,俞卓伟,梁贞文,等.人口老龄化给康复医学带来的挑战[J].中国实用内科杂志,2012,32(9):653-655.

[6]陈刚,周萍,窦蕾,等.上海市康复医疗资源与服务开展现状调查研究概述[J].中国康复理论与实践,2015,21(12): 1475-1478.

[7]周海旺.上海人口发展趋势特点与问题研究[EB/OL]. (2014-10-13).http://sh.eastday.com/m/20141013/u1ai8387214. htm l.

[8]卫生部.关于印发《综合医院康复医学科基本标准(试行)》的通知[EB/OL].(2011-5-19).http://www.moh.gov.cn/mohyzs/ s3578/201105/51787.shtm l.

[9]卫生部.关于印发《康复医院基本标准(2012年版)》的通知[EB/OL].(2012-3-20).http://www.moh.=gov.cn/mohyzs/ s3578/201204/54557.shtm l.

[10]上海市人民政府.关于印发《上海市区域卫生规划(2011 年-2020年)》的通知[EB/OL].(2013-1-23).http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node2404/n31046/ n31047/u26ai34820.htm l.

[11]何静杰,杨祖福.康复医学专业本科生教育现状与探讨[J].中国康复理论与实践,2011,17(8):788-789.

[12]王葆华,密忠祥,程军,等.我国康复医疗机构服务体系建设研究[J].中国医院,2012,16(6):9-10.

[13]刘翠,杜萍,田梅梅,等.康复医学专业技术人员现状及其思考[J].中国医院,2008,12(8):66-68.

[14]卓大宏.中国当代康复医学发展的大趋势[J].中国康复医学杂志,2011,26(1):1-3.

[15]郑洁皎,俞卓伟,张炜,等.上海市康复医疗资源调查报告[J].中国康复医学杂志,2013,28(2):143-147.

[16]李建军.中国康复医学发展的回顾与展望[J].中国康复理论与实践,2011,17(1):1-4.

[17]崔志茹,周小跃,鲍雯,等.康复治疗专业人员的职业发展研究[J].中国医院,2015,19(6):4-5.

[18]梁子浪.社区康复专业人才培养模式初探[J].电子科技大学学报(社科版),2013,15(4):13-17.

[19]汤继芹.中医药院校康复治疗学专业人才培养模式探讨[J].中国中医药现代远程教育,2014,12(15):80-81.

[20]范秀英.基于“院校循环,虚实轮转,实境育人”的高职康复治疗技术专业人才培养模式[J].中国职业技术教育,2013(11): 63-65.

[21]刘翠,杜萍,田梅梅,等.康复医学专业技术人员现状及其思考[J].中国医院,2008,12(8):66-68.

[22]卫波,戴红.我国康复医学科的发展与康复医学人才需求[C].北京:继往开来与时俱进—2003年康复医学发展论坛暨庆祝中国康复医学会成立20周年学术大会论文集,2003.

[23]杨建萍,虞慧炯,李恒,等.上海市残疾人联合会康复人才培训现状及需求分析[J].中国康复理论与实践,2013,19(1): 94-97.

[24]杨建辉.新型康复医学专业人才培养模式的构建[J].基础医学教育,2015,17(7):633-637.

[25]魏步良,郑刚,邬金国,等.闸北区残疾人社区康复队伍现状与对策研究[J].中国全科医学,2009,12(5A):769-771.

[26]陈祢,李超,王宝兰.少数民族地区农村社区康复医疗人员继续医学教育初探[J].继续医学教育,2011,25(2):23-27.

Current Situation on Rehabilitation Personnel in Medical Institutions in Shanghai

FENG Ya-ting1,ZHOU Ping2,LIChen2,DOU Lei1,LIU Pei1,XIEFeng-min1,LÜJun1,CHENGang1

1.School of Public Health,Fudan University,Shanghai 200032,China;2.Shanghai Municipal Commission of Health and Fam ily Planning,Shanghai200125,China

Objective To investigate the status of rehabilitation personnel in Shanghai.Methods Shanghaimedical institutionswere investigated through self-questionnaire including rehabilitation personnelquantity,basic characteristics of sociology and training from 2011 to 2013.Results There are 2262 rehabilitation personnelon duty in themedical institutions,with 321 rehabilitation doctors,860 rehabilitation therapists and 666 rehabilitation nurses,415 people without identity;female rehabilitation doctors,female rehabilitation therapists and female rehabilitation nurses account for 48.91%,54.77%,98.80%respectively;25-34 years old group accounts for 44.24%,38.84%and 39.79%respectively;working less than 5 yearsaccounts for 30.84%,65.00%and 60.81%respectively.Rehabilitation doctorswith bachelor degree and clinical profession account for 56.70%and 75.07%respectively;rehabilitation therapistswith college degree and rehabilitation profession account for 48.37%and 89.19%respectively;rehabilitation nurses with college degree and nursing profession account for 52.25%and 99.55%respectively;rehabilitation physicians,therapists and rehabilitation nurseswho didn'taccept the professional training of rehabilitation account for4.36%,4.07%and 28.68%respectively.Conclusion Shanghai rehabilitation personnelare deficientand some staff hasnotyetbeen identified,rehabilitation personnelstructureand functional reeducation also need to be reinforced.

rehabilitation;rehabilitation personnel;statusanalysis

10.3969/j.issn.1006-9771.2015.12.024

R49

A

1006-9771(2015)12-1479-06

上海市康复医疗服务体系规划(2015-2020年)研究项目(No.WJW 2015018)。

1.复旦大学公共卫生学院,上海市200032;2.上海市卫生和计划生育委员会,上海市200125。作者简介:冯亚婷(1989-),女,土家族,湖北巴东县人,硕士研究生,主要研究方向:卫生事业管理。通讯作者:吕军(1968-),女,汉族,新疆奎屯市人,博士,教授,主要研究方向:卫生管理。E-mail:lujun@shmu.edu.cn。

2015-06-03

2015-09-10)