新疆民—汉族群人口居住空间分异演变分析——基于1982—2010年人口普查数据

2015-11-20李松刘洋卢梦迪綦群高

李松,刘洋,卢梦迪,綦群高

(新疆农业大学a.管理学院;b.教务处,乌鲁木齐 830052)

新疆民—汉族群人口居住空间分异演变分析——基于1982—2010年人口普查数据

李松a,刘洋a,卢梦迪a,綦群高b

(新疆农业大学a.管理学院;b.教务处,乌鲁木齐830052)

新疆是典型的多民族聚居的边疆地区,民族文化丰富而多样,各民族和睦相处是建设和谐新疆的基石,民族居住分异现象不容忽视。本文运用本地化指数,依据1982—2010年四次人口普查数据,分析维—汉、哈—汉、回—汉、蒙-汉、柯-汉人口居住空间分异发现,新疆民-汉民族人口空间分异指数处于下降趋势,人口空间分异度由到小的顺位为柯—汉>蒙—汉>哈—汉>>维—汉>回—汉;新疆南疆地区维—汉、回—汉、柯—汉分异度较高,北疆地区蒙—汉人口分异度较高,东疆地区哈—汉分异度较高。建议通过实施多样化的居住区设计促进民族融合,根据民族比例和构成,发展“嵌入式居住模式”解决新疆当前的民族分异困难。

民族人口,居住分异,本地化指数,新疆

城市居住空间是城市空间的重要组成部分,因社会势能与经济势能的不同而形成居住空间分异是客观存在的,无论在城市发展任何阶段,城市居住空间既是一种“地理空间”,同时也是一种“社会空间”,其中前者是城市存在物质形式,后者是城市内在实质[1-5]。中国正处于一个深刻和复杂的社会与经济转型期,市场经济转型背景下的经济全球化和新知识经济时代以及工业化、城市化、信息化进程的加快,使城市面临着产业结构调整、城市功能重组、城市规模扩展的新问题。由此带来的贫富差距日益明显,社会阶层分化、居住空间分异,社会空间分异、极化、隔离引起的社会空间问题成为当前政府、社会和学术界关注的焦点命题[6-9]。

国外对居住空间研究起步早,主要源于社会学、人口学、经济学,以城市发展脉络为载体,借助地理学空间概念,形成城市社会地理学,各研究派别有各自的研究基础、方法,并形成理论体系,各派别之间有分异和统一。主要研究城市空间、社会空间、居住空间的形态演变模式、分异机制与文化、种族、权力、住房、社会阶层、法律关系,得出理论模型和理论概念,解释社会经济空间现象[10-13]。国内城市居住空间分异研究在秉承国外研究理念基础上,逐渐形成中国化的研究风格。社会空间研究与居住空间研究并行,社会空间研究相对居住空间起步更早,研究方法、理论更成熟。研究内容主要集中在城市居住空间结构的属性[14]、结构模型[15]、空间形态及其演变[16]、居住空间分异机制、极化、隔离和空间重构[17-20]。居住空间分异研究主要以典型实证研究为主,很难形成理论指导系统。实证研究主要集中在上海、北京、广州、南京[19-21]等人口文化属性构成相对单一的少数发达特大城市,对一些特殊城市很难有实践借鉴和指导意义,检索文献中难见对西部欠发达地区民族构成相对复杂的城市研究,如乌鲁木齐市[22-24]、兰州市、银川市、西宁市等西部少数民族集聚城市。

一、研究范围及研究方法

(一)研究范围及数据来源

新疆是我国典型的多民族聚居区,共有55个民族,其中13个世居民族,他们是维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、锡伯族、俄罗斯族、塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族、满族、达斡尔族;其中,人口超过百万的有3个:维吾尔族、汉族、哈萨克族;人口数在10万至100万之间的有3个:回族、柯尔克孜族、蒙古族;其他民族的人口数都在10万以下。本文选取人口超过10万的民族为研究对象(即:汉族、维吾尔族、回族、哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族);以新疆所辖行政区域为研究区域,并对一些行政管辖独立但行政边界具有包含关系的县(市)进行合并,最后形成以85个市(县)为中心的统计单元,其中乌鲁木齐市和克拉玛依市两个地级市以区为单元进行测度。数据方面以第三次、第四次、第五次、第六次人口普查数据为基础,利用人口本地化指标,对14个地州市区汉—维、汉—哈、汉—回、汉—蒙、汉—柯族居住分异演变规律进行分析。

图1 研究区范围及典型城市

(二)研究方法

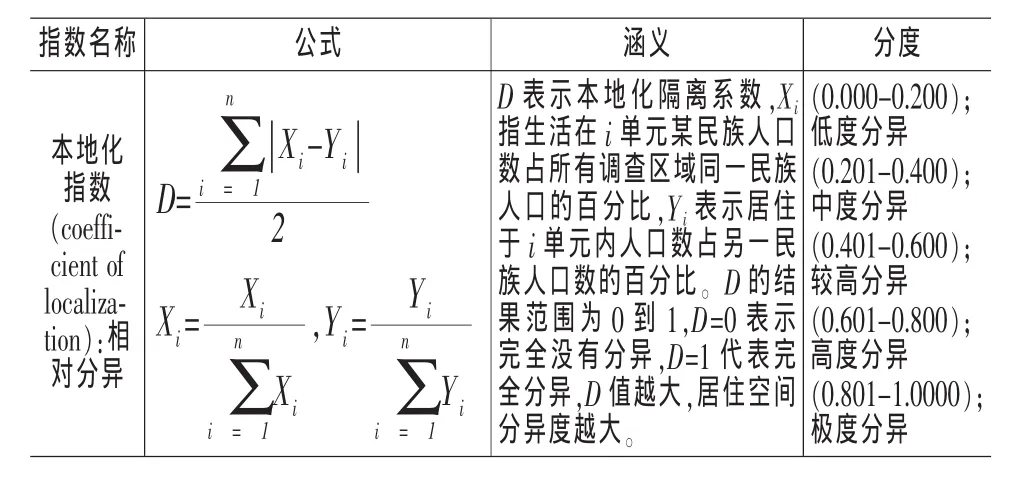

本地化指数也称为隔离指数,是测算空间分异的最常用指数,主要相对于整个系统平均分布格局的分异程度,分异指数越大,系统指标空间分布差异越大,并且能表达系统内同一级别,不同类型要素之间的分异程度。本文以新疆14个地州市为研究区域,以85个市(县)为研究单元,运用本地化指数分别测算14个地州市内部人口居住空间分异程度,分析其变化规律。

表1 居住分异测度指标及解释说明

二、民汉族族间居住空间分异演变分析

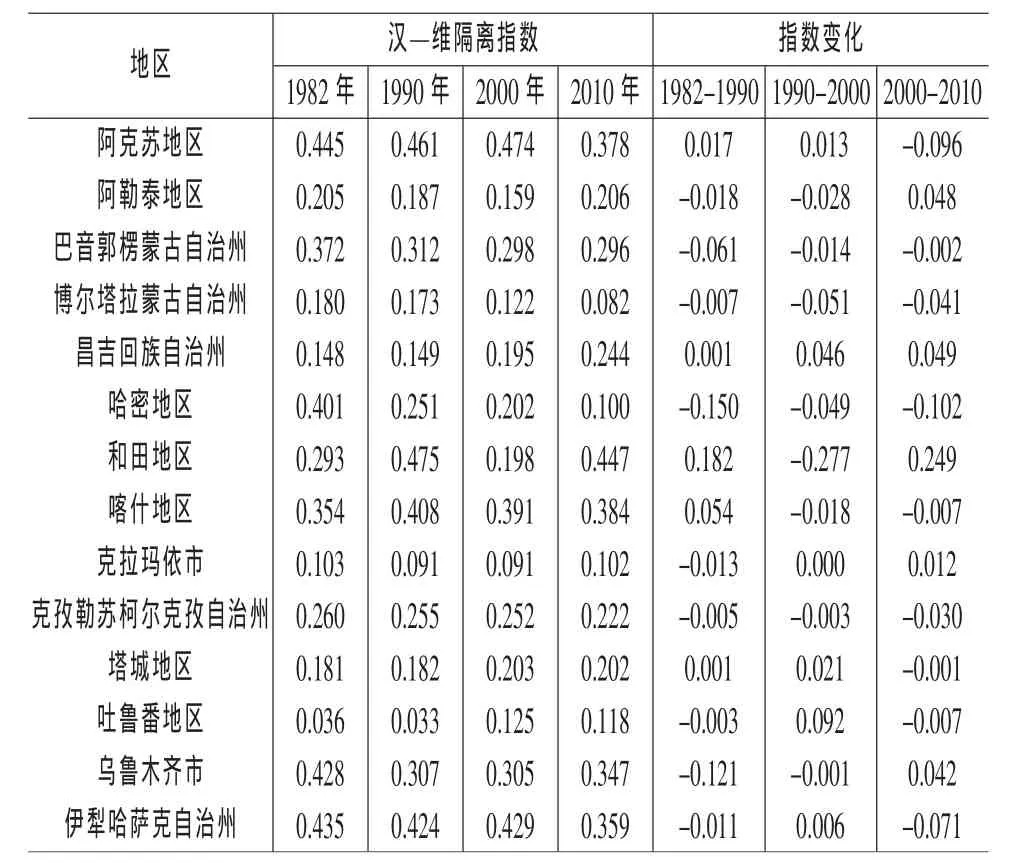

(一)汉—维民族

1982—2010年,汉—维之间的居住分异指数总体呈现下降趋势,由1982年的0.274下降到2010年的0.249,处于中度分异状态,表明县域层面上汉—维居住空间分异有所缓解。1982年,处于低度分异状态的为博尔塔拉蒙古自治州(简称博州)、昌吉回族自治州(简称昌吉)、克拉玛依、塔城、吐鲁番5个地州市,处于中度分异状态为阿勒泰、巴音郭楞蒙古自治州(简称巴州)、和田、喀什、克孜勒苏柯尔克孜自治州(简称克州)5个地州,处于较高分异状态为阿克苏、哈密、乌鲁木齐和伊犁哈萨克自治州直(简称伊犁州)4个地州市。2010年,处于低度分异状态的为博州、哈密、克拉玛依、吐鲁番4个地州市,处于中度分异状态的为阿克苏、阿勒泰、巴州、昌吉州、喀什、克州、塔城、乌鲁木齐、伊犁州9个地州市,处于较高分异状态的为和田。1982—2010年间,14个地州市中有8个地州市居住分异指数呈现下降态势,6个地州市呈现上升态势,其中下降幅度最大为哈密由1982年的0.401下降到2010年的0.100,上升幅度最大地区为和田地区,由1982年的0.293上升的2010年的0.447。

表2 1982—2010年新疆汉—维民族居住空间分异指数(本地化指数)及其变化

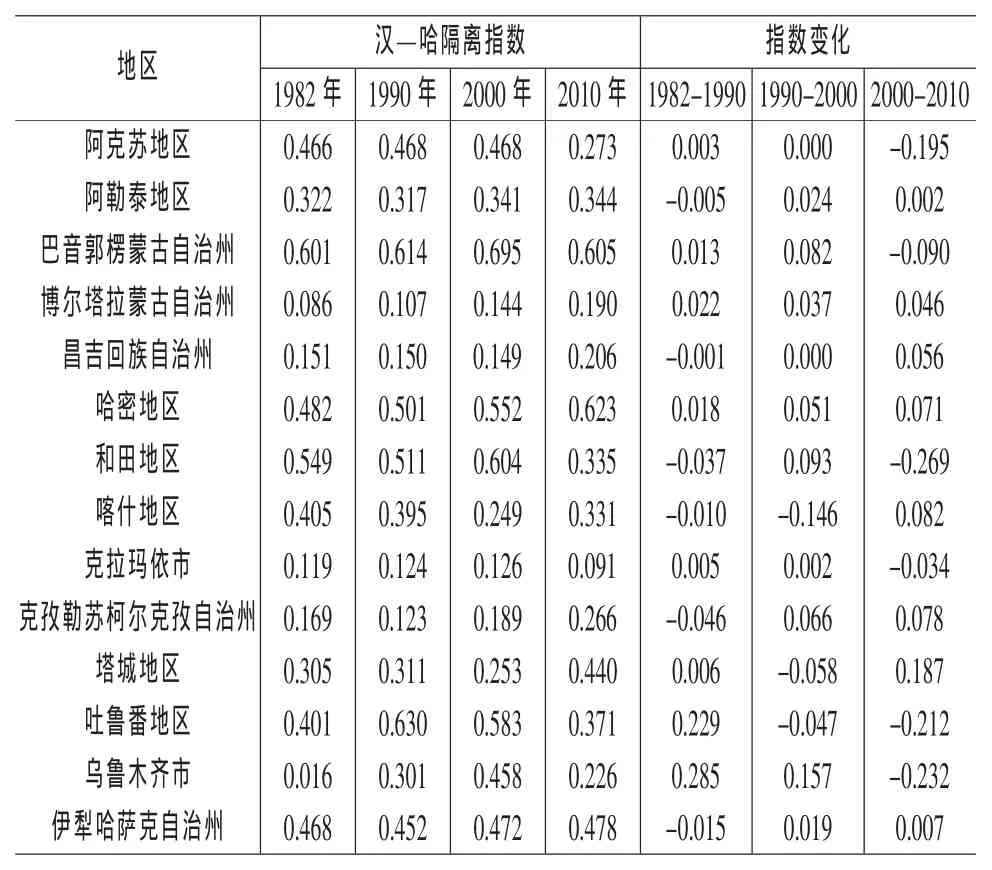

(二)汉—哈民族

1982—2010年,汉—哈民族间居住空间分异指数呈现先上升后下降态势,分别由1982年的0.324上升到1990年的0.357,又上升到2000年的0.377,此后下降到2010年的0.341,总体处于中度分异状态。1982年,处于低度分异的为博州、昌吉、克拉玛依、克州、乌鲁木齐5个地州市,处于中度分异状态的为阿勒泰、塔城2个地州市,处于较高分异状态的为阿克苏、哈密、和田、喀什、吐鲁番和伊犁州6个地州市,处于高分异状态的为巴州;2010年,处于低度分异状态的为博州1个地州市,处于中度分异状态的为阿克苏、阿勒泰、昌吉州、和田、喀什、克州、吐鲁番和乌鲁木齐8个地州市,处于较高分异状态的为塔城和伊犁州2个地州市,处于高分异状态的为巴州和哈密2个地州市。1982—2010年间,14个地州市中有9个地州市汉—哈民族间居住分异指数呈现上升趋势,5个地州市汉—哈民族间居住分异指数呈现下降趋势,其中上升幅度最大为乌鲁木齐由1982年的0.016上升到2010年的0.226,下降幅度最大为和田,由1982年的0.549下降到2010年的0.335。

表3 1982—2010年新疆汉—哈民族居住空间分异指数(本地化指数)及其变化

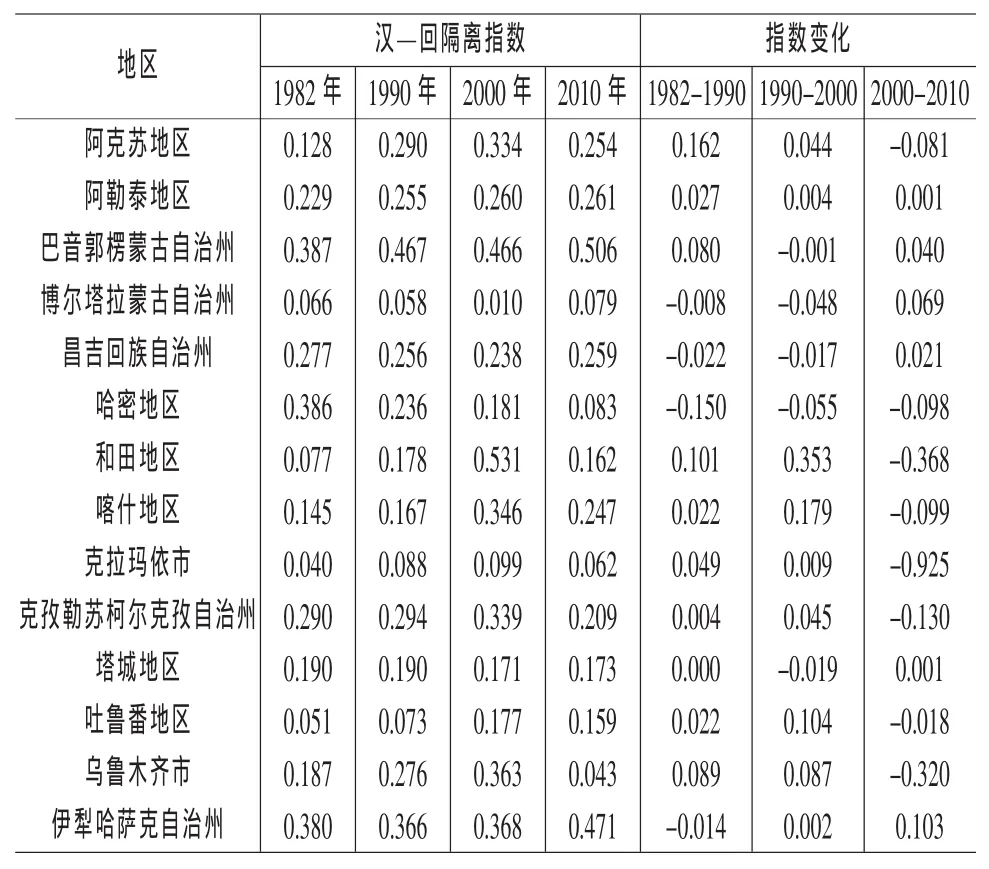

(三)汉—回民族

1982—2010年,汉—回民族间居住分异指数呈现先上升后下降趋势,由1982年的0.202上升的到1990年度0.228,再上升到2000年的0.277,又下降到2010年的0.212,总体处于中度分异状态。1982年,处于低度分异状态的为阿克苏、博州、和田、喀什、克拉玛依、塔城、吐鲁番、乌鲁木齐8个地州市,处于中度分异状态的为阿勒泰、巴州、昌吉、哈密、克州、伊犁州6个地州市。2010年,处于低度分异状态的为博州、哈密、和田、克拉玛依、塔城、吐鲁番、乌鲁木齐7个地州市,处于中度分异状态的为阿克苏、阿勒泰、昌吉州、喀什、克州5个地州市,处于较高分异状态的为巴州和伊犁州2个地州市。1982—2010年间,14个地州市中有9个地州市居住空间分异指数呈现上升状态,5个地州市居住空间分异指数呈现下降状态,其中,上升幅度最大为阿克苏由1982年的0.128上升到2010年的0.254,下降幅度最大为哈密,由1982年的0.386下降到2010年的0.083。

表4 1982—2010年新疆汉—回民族居住空间分异指数(本地化指数)及其变化

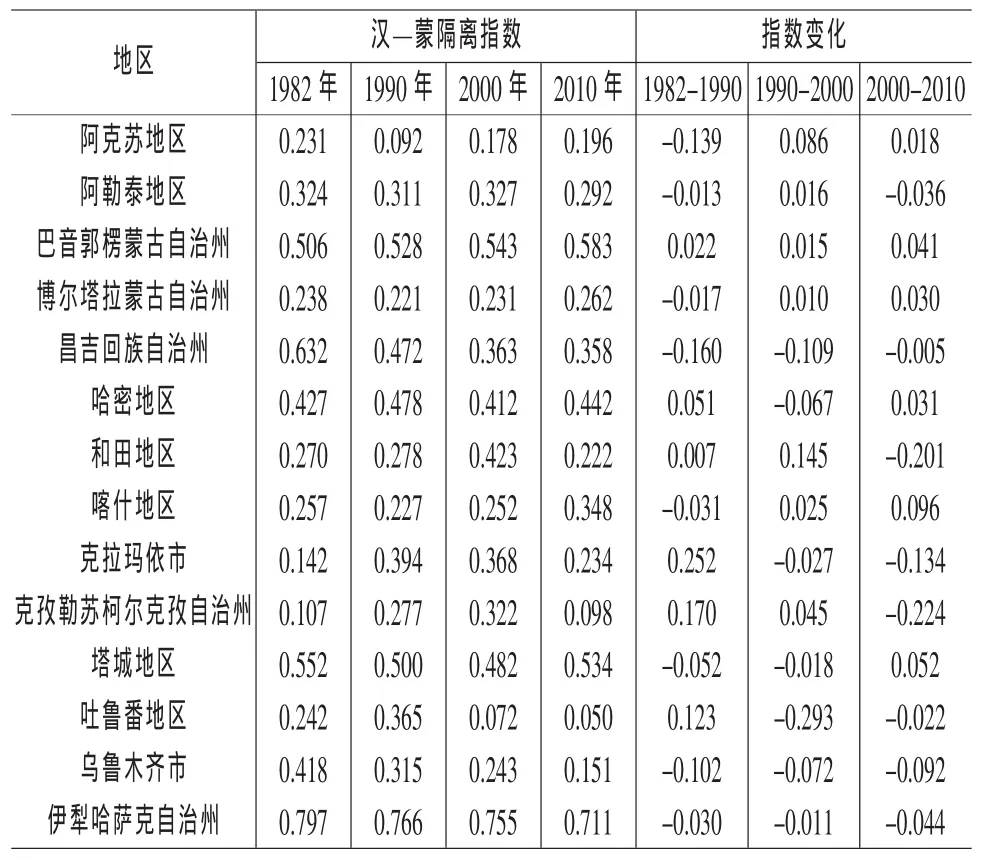

表5 1982—2010年新疆汉—蒙民族居住空间分异指数(本地化指数)及其变化

(四)汉—蒙民族

1982—2010年,汉—蒙居住空间分异指数呈现先上升后下降趋势,其中1982—1990年呈现上升趋势,由1982年的0.367上升到1990年的0.373,1990—2010年呈现下降趋势,由1990年的0.373下降到2000年的0.355,又下降到2010年的0.320,总体处于中度分异状态。1982年,处于低度分异状态有2个地州市,分别为克拉玛依和克州,处于中度分异状态有6个地州市,分别为阿克苏、阿勒泰、博州、和田、喀什、吐鲁番,处于较高分异状态有4个地州市,分别为巴州、哈密、塔城、乌鲁木齐,处于高分异状态的有2个地州市,分别为昌吉州和伊犁州。2010年,处于低度分异状态的有4个地州市,分别为阿克苏、克州、吐鲁番和乌鲁木齐,处于中度分异状态的有6个地州市,分别为阿勒泰、博州、昌吉、和田、喀什、克拉玛依,处于较高分异状态的有3个地州市,分别为巴州、哈密和塔城,处于高分异状态有伊犁州1个地州市。1982—2010年间,14个地州市中有5个地州市居住空间分异指数呈现上升趋势,9个地州市居住空间分异指数呈现下降趋势,其中,上升幅度最大为克拉玛依市,由1982年的0.142上升到2010年的0.234,下降幅度最大为乌鲁木齐市,由1982年的0.418下降到2010年的0.151。

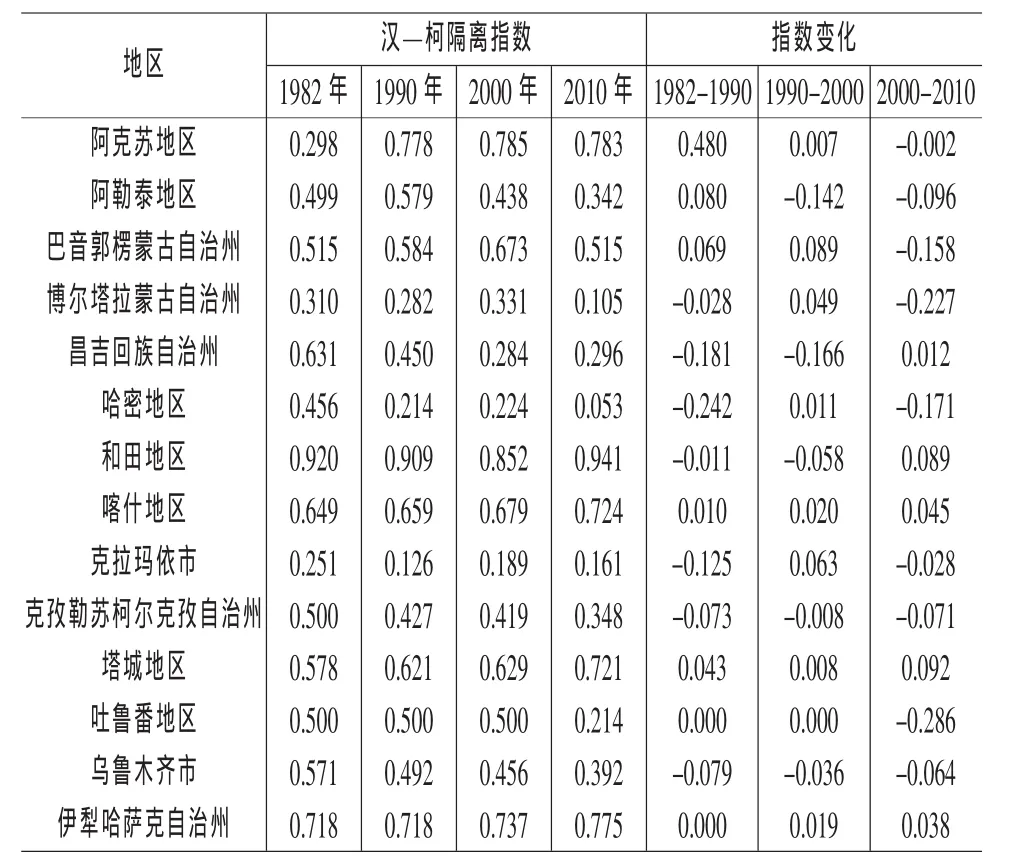

(五)汉—柯民族

1982—2010年,汉—柯居住空间分异指数呈现下降趋势,由1982年的0.528下降到2010年的0.455,总体处于较高分异状态。1982年,无处于低度分异状态的地州市,处于中度分异状态有3个地州市,分别为阿克苏、博州、克拉玛依,处于较高分异状态有7个地州市,分别为阿勒泰、巴州、哈密、克州、塔城、吐鲁番和乌鲁木齐,处于高分异状态的有3个地州市,分别为昌吉、喀什和伊犁州,处于极度分异状态的有1个地州市,为和田。2010年,处于低度分异状态的有3个地州市,分别为博州、哈密和克拉玛依,处于中度分异状态的有5个地州市,分别为阿勒泰、博州、昌吉、和田、喀什,处于较高分异状态的有1个地州市,为巴州,处于高分异状态有4个,分别为阿克苏、喀什、塔城和伊犁州,处于极度分异状态的有1个地州市,为和田。1982—2010年间,14个地州市中有6个地州市居住空间分异指数呈现上升趋势,7个地州市居住空间分异指数呈现下降趋势,其中,上升幅度最大为阿克苏,由1982年的0.298上升到2010年的0.785,下降幅度最大为哈密,由1982年的0.456下降到2010年的0.053。

三、结论与对策

表6 1982—2010年新疆汉—柯民族居住空间分异指数(本地化指数)及其变化

(一)结论

通过运用本地化指数分析维—汉、哈—汉、回—汉、蒙—汉、柯—汉人口县域层面的空间分异得出以下结论:

1.1982—2010年,五个少数民族与汉族人口空间分异处于中度分异状态(本地化指数1982—2010年对应为0.339-0.319)。总体呈现下降趋势,但分异演变方向存在差别,其中哈—汉、回—汉呈现上升趋势,哈—汉本地化指数由1982年的0.324上升到0.341,回—汉本地化指数由1982年的0.202上升到2010年的0.212;而维—汉、蒙—汉和柯—汉本地化呈现下降趋势,维—汉由1982年的0.274下降到2010年的0.249,蒙—汉由1982年的0.367下降到2010年的0.320,柯—汉由1982年的0.528下降到2010年的0.455。

2.从五个少数民族与汉族人口空间分异程度分析,柯—汉人口空间分异度最高,本地化指数平均值达到0.505,处于较高分异态势;其次为蒙—汉和哈—汉人口空间分异适中,处于中度分异态势,本地化指数平均值分别为0.354和0.350;维—汉和回—汉人口空间分异度较低,本地化指数平均值分别为0.259和0.230。

3.从地州市内部民—汉人口空间分异分布发现,南疆五地州(和田、阿克苏、喀什、巴州、克州)维—汉人口空间分异最高,本地化指数为0.349,北疆(乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、伊犁州、塔城、博州、阿勒泰)七地州市次之,本地化指数为0.223,东疆两地区(哈密、吐鲁番)最低,本地化指数为0.158;哈—汉人口空间分异呈现东疆>南疆>北疆,本地化指数顺位为0.518>0.419>0.225;回—汉人口空间分异呈现南疆>北疆>东疆,本地化指数顺位0.291>0.228>0.168;蒙—汉人口空间分异呈现北疆>东疆>南疆,本地化指数顺位为0.407>0.311>0.297;柯—汉人口空间分异呈现南疆>北疆>东疆,本地化指数顺位为0.648>0.453>0333。

(二)对策

居住融合是社会稳定和长治久安的重要基础,是社会融合的重要方面。居住融合是民族融合的物质基础,是居住空间表现;文化融合和经济融合是实现民族融合的重要途径和坚实保障。没有居住融合就缺失民族交流的空间,就无从谈文化融合和经济融合,更无法达到民族融合和社会融合,更无法完成社会稳定和民族团结、长治久安的目标。为贯彻落实国家第二次新疆工作会议、第二次对口援建工作会议、自治区党委八届七次会议精神,促进民族融合和混合居住,提出以下建议。

1.实施多样化的居住区设计,为多民族融合提供公共空间。公共交往空间设计应尽力体现多义性和功能的完整性,赋予其必要的场所文化融合思想。从群体融合的环境心理学角度精心雕琢社区重要节点空间(尤其是民汉邻里之间的边缘空间),充分挖掘新疆地域空间环境布局中的民族元素,并将其适当社区化,使混合居住社区公共交往场所在最大限度上发挥融合性,体现多样性赋予的魅力。同时,在居住区设计和建筑设计方面,注重公共空间的融合要素,避免大尺度(居住小区和居住区)融合,小尺度(家庭和组团)隔离问题的产生。

2.根据民族比例和构成,确定不同“嵌入式居住模式”。以汉族为主体民族城镇(汉族人口比例超过50%),采取汉族主动融入少数民族聚居区的“嵌入式居住模式”。通过居住分流机制引导汉族人口有序、自然的迁入少数民族聚居区,如通过收购少数民族住房,发放租金、房价补贴等经济手段。以少数民族为主体的城镇(单一少数民族人口比例超过50%),采取少数民族主动融入汉族聚居区的“嵌入式居住模式”。通过就业和商业分流机制引导少数民族有序、自然地迁入汉族人口集聚区,如在汉族集聚区发展少数民族商业,通过无息和补贴贷款和租金补贴的方式鼓励中小微民族企业进入汉族集聚区,增加该区域少数民族就业人口,进而引导少数民族人口迁入。✿

[1]VAN KEMPEN.The Dual City and the Poor:Social Polarization,Social Segregation and Life Chances[J].Urban Studies,1994,31(7):995-1015.

[2]H LEFEBVRE.The Survival of Capitalism[M].New York:St.Martin's Press.1976.

[3]E MAMDEL.Marxist Economic Theory[M].New York:Monthly Review Press,1965:373-375.

[4]D HARVEY.Social Justice and the City[M].Baltimore:The Johns Hopkins University Press.1973:73-306.

[5]黄志宏.世界城市居住区空间结构模式的历史演变[J].经济地理,2007(2):245-249.

[6]王兴中.中国城市社会空间结构研究[M].北京:科学出版社,2000.26.

[7]吴启焰.大城市居住空间分异研究的理论与实践[M].北京:科学出版社,2001.

[8]柴彦威.中国城市的时空间结构[M].北京:北京大学出版社,2002:48-50.

[9]顾朝林.城市社会学[M].南京.东南大学出版社,2002:119-l21.

[10]BALL M,HARLO M,MART.M.Housing and Social Change in Europe and The USA[M].Londan,Rout-ledge,1988.

[11]JACKSON P.Social Geography:Convergence and Compromise[J].Progress in Human Geography,1996,20(2).27-34.

[12]KNOX,P.Urban Social Geography:An introduction(3rd ed)[M].Harlow:Kongman,1995(26):33.

[13]ZHOU Y X,MA L J C.Economic Restructuring and Suburbanization in China[M].Urban Geography,2000,21(3):205-236.

[14]王兴中.中国城市生活空间结构研究[M].北京:科学出版社,2004:26-27.

[15]周春山.城市空间结构与形态[M].北京:科学出版社,2007:6-9.

[16]杨上广.中国大城市社会空间的演化[M].上海:华东理工大学出版社,2006:18-22.

[17]李志刚,吴缚龙.“全球城市”极化与上海社会空间分异研究[J].地理科学,2007,27(3):304-312.

[18]冯健,周一星.转型期北京社会空间分异重构[J].地理学报,2008,63(8):828-844.

[19]廖邦固.1947—2000年上海中心城区居住空间结构演变[J].地理学报,.2008(2):195-206.

[20]李志刚,吴缚龙.转型期上海社会空间分异研究[J].地理学报,2006,61(2):199-211.

[21]廖邦固,徐建刚,梅安新.1947—2007年上海中心城区居住空间分异变化——基于居住用地类型视角[J].地理研究,2012(6):1089-1102.

[22]董雯,杨宇,周艳时.干旱区绿洲城市土地利用效益研究——以乌鲁木齐为例[J].干旱区地理,2011(4):679-685.

[23]雷军,张利,张小雷.中国干旱区特大城市低碳经济发展研究——以乌鲁木齐市为例[J].干旱区地理,2011(5):820-829.

[24]韩春鲜,马耀峰,罗辉.新疆区域经济发展空间差异与演变机制分析[J].干旱区地理,2010(3):449-455.

Residential Spatial Segregation for major ethnic-Han in Xinjing:Analysis of the Data Based on the 1982 year-2010 year National Population Census

LI Song,LIU Yang,LU Meng-di,QI Qun-gao

(Xinjiang Agricultural University Management College,Urumqi 830052)

Xinjiang is a typical multi-ethnic border areas,national culture is rich and varied,different ethnic groups live together in peace and harmony is the cornerstone of the building harmonious Xinjiang,ethnic residential differentiation phenomenon can not be ignored.In this paper,using the localization index,on the basis of 1982-2010 four census data,Analysis of population living space differentiation Uighur-Han、Kazak-Han,Hui-Han,Mongolian-Han,Kirgiz-Han found that Xinjiang Ethnic minority population space divided into different index is in a downward trend,population spatial diversity by the order position for Kirgiz-Han>Mongolian-Han>Kazak-Han>Uighur-Han>Hui-Han;in the south of Xinjiang Uighur-Han,Hui-Han,Kazak-Han points higher diversity,the northern region of Mongolian-Han population divided into a higher diversity and eastern Xinjiang region Kazak-Han points with a higher diversity.Through the implementation of diversified residential design to promote national integration,according to the proportion and composition of the nation,the development of embedded residential mode to solve the current national differentiation in Xinjiang.

Residential Space;Ethnic Residential Pattern;the localization Index;Xinjiang

C922

A

1007-0672(2015)05-0119-05

2015-03-30

本文受国家社科基金项目(编号:11CSH007)和国家民委项目(2014-GM-079)资助。

李松,男,内蒙古赤峰人,博士,新疆农业大学副教授,研究方向:居住经济与规划;刘洋,山西人,新疆农业大学管理学院行政管理专业研究生,研究方向:城市管理。