寻找机器人的自我意识

2015-11-19曹玲

曹玲

小巧玲珑的机器人“Nao”给法国伊西莱穆利诺养老院的老人们带来新奇。“Nao”具备一定水平的人工智能,能够与人亲切互动

Miro和iCub

11月上旬,托尼·普雷斯科特(Tony Prescott)第一次来到中国,带着他的小机器人Miro。见到他时,他正跪在采访室的地毯上和Miro说话,并不时轻抚它的后背。Miro转动脑袋,眨着大眼睛,背上发出绿色的光,不时发出小动物一样的呜咽声。

普雷斯科特不想让Miro成为某一种特定的动物,就把它设计成四不像:兔子的耳朵,狗的脸,海洋生物颜色的外壳,发怒时像人红的脸。

Miro能分辨出声音的来源,朝声音方向移动,普雷斯科特讲话时它就一直蹲在他脚下。如果普雷斯科特大声训斥它:“走开!”Miro立刻转身,转着轮子远去。“大声训斥它,它就会暂时躲到一边去。如果你抚摸它,它又会变得温顺。”Miro对触觉很敏感,头部和背部有触觉感受器,轻轻抚摸会让它感到舒服。

Miro是一个宠物样的陪伴机器人,目前正在开发中,偶尔也会卡壳需要重启。“无论在英国还是中国,人们的寿命都延长了很多,这是好事,但也意味着人口老龄化,老年人从身体和精神上都会出现一些问题,我们希望能开发帮助老年人的机器人,能学习语言,探索自己感兴趣的东西,和人类互动。”普雷斯科特说。

普雷斯科特是英国谢菲尔德大学的认知神经学教授,也是机器人研究所的主任,他所在的研究所有形形色色的机器人。比如救灾机器人、辅助机器人等等。他们正在开发的机器人大部分都像玩具。“我们期待将来商业化的机器人能和人类建立更丰富的关系,而不仅仅像个玩具。”他说。

在第二天举行的腾讯WE大会上,普雷斯科特展示了伸展着很多触角的机器人,灵感来自一只叫作Nibbles的老鼠。Nibbles在实验室的窗前爬来爬去,通过前后移动的胡须了解世界。于是他们开发出来一个Scratchbot机器人,带有很多胡须一样的传感器,它没有视觉也没有听觉,完全通过胡须一样的结构来了解这个世界。它能轻轻扫过人脸,通过胡须获得的数据构建人的面部轮廓。

对于一个有心理学背景的人来说,普雷斯科特的最终目标是制造出有自我感知能力的机器人。他展示了一个和蹒跚学步的孩童差不多大小的人形机器人iCub,长着一个圆圆的脑袋和一对天真的大眼睛,双眼可以闭合。iCub价值25万英镑,由意大利理工学院制造,目的是研究人类认知能力及人工智能。目前,全世界共有30个iCub机器人,分布在世界各地的实验室,谢菲尔德大学是几个参与测试的学校之一。

iCub是最为先进的类人机器人之一,它拥有视觉、听觉和触觉,还有本体感受,能够感知自己身体各个部位的位置,协同运行身上53个关节。它可以做出多种动作,比如抓物、接球、随着音乐跳舞等等。它会说话并与周围的世界互动,还能通过学习来改善表现。在谢菲尔德机器人实验室,iCub的头上装有一个控制系统,在过去几年里,他们一直尝试让它拥有自我意识。

目前,根据传感器接收到的信息,iCub能做到目标和情绪不断变化,还能对胜负做出恰当的反应。比如在游戏中丢分时,它会皱眉和挑眉,有时还会像脾气暴躁的人一样咒骂;而在得分时,它会微笑并说出“拿下”、“很棒”之类的词;还会在球弹出界外时大笑,输掉比赛时表达不满。

iCub的系统模仿人脑的认知结构,所以能像蹒跚学步的孩子那样思考,并从周边的世界中学习。在过去的几年里,研究人员不仅构建了它识别物品的技巧,让它感知自己的身体,而且给予它自传式记忆,来创建“自我”的感觉。“下一步是让它具备理解能力,可以根据自身经验对未来做出判断。但是,我们或许不会让他进化出自己的动机和驱动力。那样做有点危险。”普雷斯科特说。

自我是什么?

机器人怎么才能具有自我意识呢?普雷斯科特说,首先,我们要知道什么是自我。

宠物样的陪伴机器人Miro手拿苹果的机器人iCub

17世纪,笛卡儿写道:“我思故我在。”他认为自我永恒存在,是存在的本质。一个世纪以后,大卫·休谟认为,没有“简单而持续”的自我,只有流动的经验。休谟的看法和佛教“无我”的观点相似,认为不变的自我只是一种幻觉,也是烦恼和痛苦的根源。

如今,越来越多的哲学家和心理学家认为,自我是一种错觉。普雷斯科特认为,即便几个世纪以来把自我看作存在的本质,认为它恒常不变的观点具有误导性,但是现在依然有很多需要解释的地方。

比如,如何区分你的身体和周围的世界?为什么你总是从一个特定的角度体验这个世界?你是如何回忆过去、畅想未来的?为什么你能从他人的角度来看待这个世界?

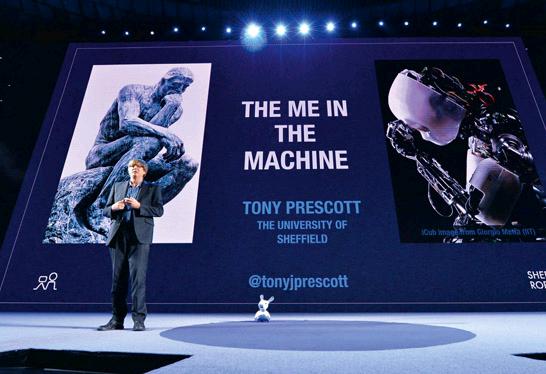

11月8日,托尼·普雷斯科特在2015 腾讯WE 大会上将具有初步自我意识的机器人iCub和罗丹的“思想者”进行对比

普雷斯科特认为,自我不应该被看作是一种本质,而是一组过程。就好比人体内有一部运行着的虚拟机器,和电脑上运行的程序一样。大脑活动的一些模式构成了一系列的过程,从而产生了人类的自我。这符合休谟的直觉:如果你停止思考,自我就消失了。

“自我是从一组程序中产生的”的想法启发了他和他的同事,让他们相信可以在机器人中建造这个过程。通过把它拆开并一个个组装起来,从中能学到更多关于自我的知识。他承认:“这有很长的路要走,但是我相信我们能够建造一个人工的自我意识,如果不能,至少能拥有最基本的智慧,我们的工作将会帮助解决自我的谜题。”

对他而言,研究人工智能的初衷是为了更好地理解人类的智能。“通过寻找机器人模拟人类思维的方式,从而对人脑的机制有一个更深层次的理解。很高兴能通过机器人测试这种理论。”

他曾在英国的科普杂志《新科学家》撰文说:“要将自我意识植入机器人的大脑,首先要考虑的是如何将它拆解开。人类的自我意识由什么组成?成人、婴儿甚至动物如何识别和估量自我的各个方面?这些问题,哲学、心理学和神经科学提供了不同的视角。我们的尝试开始于心理学,但随着神经科学的发展,我们逐渐开始理解大脑活动是如何产生了心理上的自我。”

20世纪90年代,被誉为“认知心理学之父”的美国心理学家奈瑟尔提出了自我的五个关键方面:生态的自我、人际的自我、扩展的自我、概念的自我、自私的自我。其中,生态的自我:把自己和别人区别开来,知道自己的身体所属;人际的自我:就像一面镜子,把他人当作像自己一样的个体,对人有同情心;扩展的自我:意识到自己的过去和未来;概念的自我:知道你是谁,有自己的生活故事,个人目标、动机和价值观;自私的自我:一系列的意识,意识到自己内心的生活。

普雷斯科特认为,奈瑟尔的理论并非一锤定音,但它源于对人类认知发展的理解,有助于一步步构建起人工的自我意识。“人类形成自我意识的重要三个方面,第一是认识到我们的身体处在什么状况,第二是识到过去与未来,第三是认识到周围其他事物的存在。”

在创造机器人自我意识的路上,他又进行得如何?他们使用了一种被称为神经机器人(neurorobotics)的方法,采取了大脑运作的方式来设计机器人。iCub的控制系统模拟了哺乳动物大脑中的关键过程。“如果我们要着手建立一个模拟人类的生态自我的过程,关键在于意识到自己的身体以及它如何和世界互动。”他们赋予iCub自行解决的能力,它进行一些微小随机运动,并观察行为后果,从中学习。人类在子宫内和婴儿早期展现出相似的探索行为,这意味着人类以大致相似的方式了解自己的身体。

利用这种方法,iCub正在被研究人员训练如何在自己和他人之间做出区分,这正是生态自我的一个基本方面。程序还让机器人学习如何摆出特定的姿势,再加上对附近物体的了解,使得iCub能够在不碰撞东西的情况下四处行动。

如何让iCub获得人际自我呢?“人类能做到移情,一种可行的办法是设身处地地去想别人的感受。”普雷斯科特认为,一个重要的基石是模仿学习的能力。通过模仿学习系统,iCub仅靠观察别人就能迅速习得新的手势,或者意识到游戏、解谜中某些行为的后果。这一系统还将进一步扩展以实现移情,这样iCub就能识别并反射他人的动作和情绪了。

概念的自我更难模拟,如何让一个机器人知道它是谁,并且意识到它拥有不为人知的内心世界?对于这一点,普雷斯科特承认非常难做到。“过去30年我们主要目的是让机器人感知周围的世界,现在是让机器人像人类那样理解我们所在的世界,这是人工智能最大的挑战,需要很多年的努力才能达到。”

什么是机器人最难掌握的人类能力?“语言。虽然当前的机器人能够识别语言,甚至能够说话,但是这和根据语境理解语言差距甚远。”iCub对于语言的有限理解局限了研究的进程,目前它只能在少数几个话题上进行对话。还有一个很大的挑战是如何让机器人操控一些软的物体和材料。“控制一些并不是那么硬的物体,对机器人来讲还是很难的。经过很多年的进化人类的手指才如此灵活,机器人没有办法做到这一点。”他说。

接下来,他们准备将iCub的自我处理功能做得更加真实,但是并不想模仿人类所有的特征。“机器人被设计的初始动机和目标都是很明确的,不应该允许它们像人类一样衍变。”

“总是有人觉得机器人会给人类带来很大的威胁,事实上机器人技术离所谓恐怖的机器人还非常遥远。人工智能和人类是互补的,人类特别擅长的东西,目前人工智能做得还不太好;但是在某些方面,它又比人类要强。我们应该让它们做它们擅长的工作,把人们解放出来,做更加自由的工作,享受自己的时间。历史上很多技术让人类的生活变得更加美好,机器人也会这样。”

“我们能看到这种机器人潜在的实用性。生态自我使iCub更安全地待在我们身边;扩展的自我使它记住过去,预期未来;社交自我使它懂得和预测人类的需要和行为。这样的机器人可以与人一起在很多领域工作,例如制造业、搜救与照顾老人。”

会更像人吗?

在机器人的自我意识领域,研究人员取得了一些进展。今年,美国纽约伦斯勒人工智能和推理实验室的科学家做了一个实验,他们使用了三台叫Nao的机器人。这种机器人非常可爱,是在全球学术领域内运用最广泛的类人机器人。

研究人员问三个机器人中哪两个吃了哑巴药,三个机器人都尝试回答这个问题,但只有一个大声喊出了“我不知道”。这些机器人在回答这个问题之前沉默了很久,似乎在进行思考,准备好后才站起来回答。讲话的那个机器人在辨识出自己的声音后补充道:“抱歉,现在我知道了。我能证明自己没有吃哑巴药。”

实验中,机器人很好地理解了问题,并识别自己的声音。这个小小的进步让人类惊呼:机器人有了自我意识,会更像人吗?

“我们关于自我的想法与‘生而为人的意义紧紧相联。你能想象么,也许有一天我们会认为一个拥有自我意识模拟的机器人是拥有人格的。”普雷斯科特说。

17世纪,英国哲学家约翰·洛克把人定义成一个有理性,可以交流,理解信仰、渴望和意图,能处理关系,可以为行为负责的个体。美国塔夫斯大学著名的现代哲学家、神经科学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)基本同意这个观点,但是要加一个重要条件:一个人被其他人当成人时,意味着我们同样把人格赋予了其他人。

普雷斯科特提醒道:“注意,洛克和丹尼特都没有说人是生物体。”

即使这样,目前还没有机器人能满足所有的条件。iCub已经拥有理性,会使用语言,有信仰和意图,能建立人际关系,甚至还可能发展出评判自己行为的合理性,但是,它还没有一整套和人类交流的处理过程,所以研究人员也无法肯定它的心境是和人相近的。它也不是一个道德体,不根据价值观进行选择。

尽管这样,普雷斯科特依然觉得在和iCub交流时,大家的一言一行都在塑造一个全新的人,而并非是机器人。他认为丹尼特的观点很对,人格部分体现在旁观者的眼里,而并非一些空洞的哲学概念。所以,普雷斯科特写道:“有时候,它甚至让我有种家的感觉。”