经济新常态背景下中国服务业就业特征与趋势研究

2015-11-13夏杰长李芳芳

夏杰长,李芳芳

(1.湖北经济学院,武汉430205;2.中国社会科学院 a.财经战略研究院;b.工业经济研究所,北京100045)

“创新驱动”和“稳增长、保就业”已成为中国经济新常态的关键词。在经济新常态背景下,要实现这样的重大使命,服务业将要发挥越来越重要的作用。一般而言,发达国家第三产业在国民经济中均占据着主要位置,欧洲、美国、日本等发达国家的服务业占比都超过了70%。中国服务业增加值占GDP的比重近些年快速提升,2013年占比为46.9%,首次超越第二产业,但仍远低于西方主要发达国家水平。根据克拉克定理,劳动力就业先由农业部门转向工业部门,继而再转向服务业部门,中国将“保就业”的希望寄托在服务业,但就服务业本身来讲,近几年其就业吸纳能力有着明显的下降趋势[1]。

现有文献对服务业就业的研究主要侧重于四个方面:一是服务业就业的特征分析,如张淑君(2005)对中国服务业的结构偏离度进行的分析表明,中国传统服务业的就业空间越来越小,现代服务业存在一定的发展空间;刘辉煌和刘小方(2008)认为,生产性服务业的就业空间大、就业吸纳能力强,是解决中国就业问题的有效途径;曾世宏和马铭(2013)认为,中国生产性服务业的就业吸纳扩张效应并没有伴随长期的高速经济增长而得到明显提高,生产性服务行业的国有单位比重和行业工资水平阻碍了生产性服务业的就业吸纳能力。二是服务业就业的国际经验,如魏作磊(2007)研究发现,服务业就业比重的提高主要是由以商务服务为主的生产者服务业和以教育、医疗卫生为主的社会服务业就业增长来推动的;柳坤等(2012)对服务业发展和就业的各项指标进行国际比较认为,中国服务业吸纳就业的潜力很大;张蕊(2012)研究了美国服务业的发展状况及美国服务业发展中的政策演变认为,为了增强服务业就业吸纳能力,中国应优化产业结构,加强政府支持力度并完善服务业的相关法律法规。三是对服务业就业潜力的预测,研究相对较少,根据国家发改委宏观经济研究院《中国服务业的发展与创新》课题组的测算,按照国际标准模式,到2020年三次产业的就业结构应转换为30∶30∶40,而要实现这一转换,服务业平均每年需要吸纳480万人的劳动力就业;张车伟和蔡昉(2002)的研究表明,中国第二、三产业仍然存在着几乎是无限的劳动力供给,并预见这两个产业今后仍然应该享受劳动力丰富的比较优势。四是影响就业因素的分析,主要因素涵盖城市化[2]、人力资本[3]、技术进步[4]、服务贸易[5]和 FDI[6]等。

那么,经济新常态下中国服务业的就业容量、吸纳就业的能力到底如何?未来吸纳就业潜力和提升空间是否乐观?会不会在占比达到一定程度后,其吸纳就业能力便下降?能不能以及如何能承担起“保就业”的重任?这都是我们目前要重新审视的问题,区别于以往的研究,本文将衡量服务业就业的相关指标进行国际比较,并对未来服务业就业人数及比重进行预测,以期对经济新常态下服务业的就业有一个直观的了解。

一、中国服务业就业现状和特征

1.服务业就业规模不断扩大,成为承接农村剩余劳动力的主力军。改革开放以来,劳动力就业体制的变革,使更多的隐性失业显性化,越来越多的劳动力从农村转向城市涌向服务业,服务业变成了就业的容纳器,1978—2012年,中国服务业的就业人数从4 890万人增加至27 690万人,2012年服务业就业占全社会就业人员的比重为36%。早在1994年,服务业就业人数便超过了第二产业,工业化的后发优势缩短了劳动密集型工业结构的滞留时间,第二产业过早地出现资本排斥劳动力的现象,就业压力便推给了服务业。目前,中国服务业吸纳就业的骨干行业以批发和零售、公共管理和社会组织等传统服务业为主,生产性服务业就业占全社会就业人员的比重仅为15%左右,金融、房地产、商务服务等行业就业占比不高。

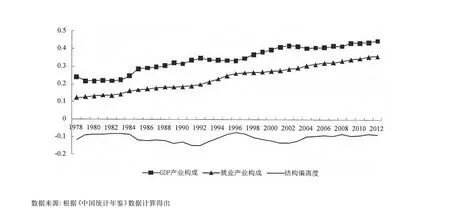

2.中国服务业吸纳就业空间进一步缩小。产业结构偏离度衡量的是产业增加值比重与相应的劳动力比重的差异程度,计算公式为就业的产业构成百分比与GDP的产业构成百分比之差,若某一产业的结构偏离度为正,即就业比重高于增加值比重,则说明该行业相对劳动生产率较低,存在劳动力转出的可能。

中国第三产业产值占GDP的比重总体呈上升态势(见下页图1),其间有小幅下降,而就业比重则呈现出稳步上升的态势,服务业增加值在2013年首次超过第二产业,而服务业吸纳就业人数在1994年便已超过制造业,这不仅说明中国服务业在吸纳就业方面的重要性,也说明产业结构调整过程所带来的就业结构的必然变动。1978—2012年,中国服务业的结构偏离度一直为负值,曲线曲折起伏,处于劳动力转入状态。我们将服务业的结构偏离度大体分为四个区间:一是1979—1984年,服务业的结构偏离度在-0.09~-0.08,这个时期有大量的劳动力从农业转向服务业,但由于改革开放初期服务业开始自我休整,因此转入劳动力的空间较其他区间偏小;二是1985—1993年,服务业的结构偏离度在-0.15~ -0.12,服务业吸纳劳动力的空间扩大,这与服务业的内部结构有很大关系,这一时期主要以低技术含量、劳动密集型的传统服务业为主,技术含量高的服务业部门发展缓慢;三是1994—2003年,服务业的结构偏离度上升至-0.12~-0.1,这不仅说明农业在继续释放劳动力,还说明服务业经过改革开放后的快速发展后放缓,吸纳劳动力的空间缩小;四是2004—2012年,服务业的偏离度继续上升至-0.08左右,服务业吸纳劳动力的空间进一步缩小,传统服务业逐渐饱和,而资本、技术含量较高的现代服务业还未能充分吸纳劳动力,这从另一个角度说明,从农业转移出来的劳动力在进入服务业时,主要从事的还是传统的劳动密集型行业。

图1 1978—2012年中国服务业的结构偏离度

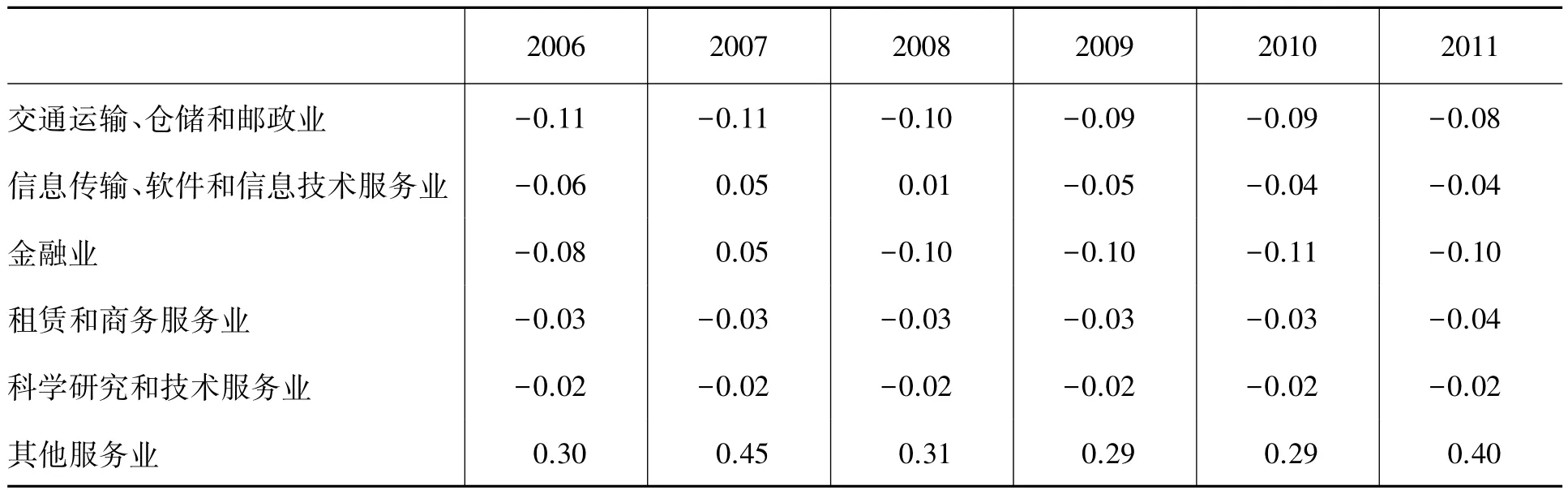

从服务业细分行业的结构偏离度来看(见表1),各年度生产性服务业的结构偏离度系数基本为负值,这说明生产性服务业有着较大的吸收就业空间,其中,金融业,交通运输、仓储和邮政业的系数绝对值较大,显示该行业发展对劳动力的巨大需求。相比之下,其他服务业为正值,这说明存在劳动力转移出去的压力和趋势,这些服务业在发展中存在瓶颈,更需要转型升级。

表1 2006—2011年服务业各行业结构偏离度比较 单位:%

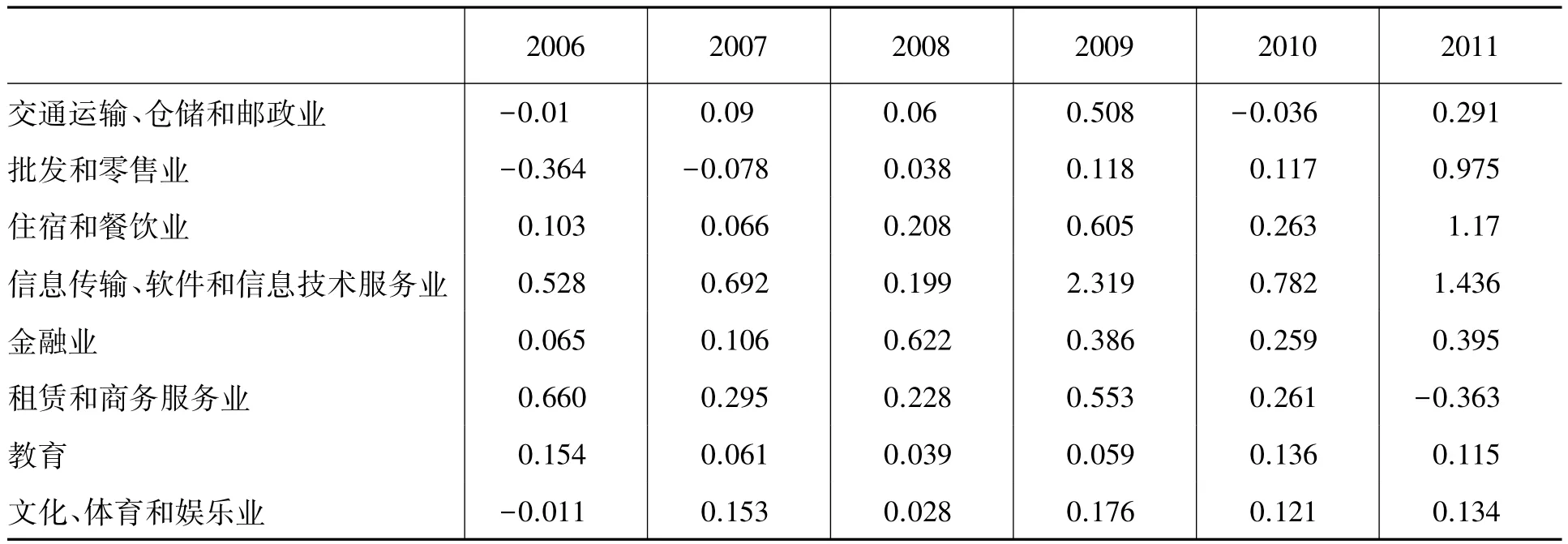

3.中国服务业吸纳就业能力略有下降。就业弹性系数测度的是GDP增长1个百分点能够带动就业增长的百分点,系数越大,吸收劳动力的能力就越强,反之则越弱。三次产业的就业弹性系数变化不尽相同,自2002年之后,农业的就业弹性系数一直为负值,说明农业就业已饱和。2003—2007年,制造业的就业弹性系数一直为正值,由于制造业发展较快,可促使其吸纳更多的就业,同时制造业的技术进步水平也较快,可加速产业升级,并逐渐向资本和技术密集型靠拢,排挤了部分就业,因此制造业就业弹性系数总体上呈稳定水平,上升空间有限。2007年后,受金融危机以及中国出台的反危机政策(4万亿投资)的影响,制造业的就业弹性系数波动幅度较大。2000—2012年服务业的就业弹性系数一直为正值,是增加就业的主要力量,其间虽有波动,但波动幅度较小。近年来,由于传统服务业就业逐渐饱和,而现代服务业的就业潜力并未完全发挥,甚至出现了技术替代就业,服务业就业弹性系数略呈下降趋势,但不明显。

表2 2006—2011年服务业各行业就业弹性系数比较 单位:%

总体上看,生产性服务业的就业弹性系数比非生产性服务业的就业弹性系数高出很多。生产性服务业内部差距较大,其中,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业的就业弹性系数相对较大。随着市场经济的深入发展和信息技术的广泛渗透,知识密集型行业快速发展,加大了对具有掌握信息技术的技术劳动力的需求量,产业增长和就业增长的同步性强,具有很强的就业吸纳能力。交通运输、仓储和邮政业的就业弹性最小,这可能与市场配置资源的基础作用尚未充分发挥有关。总体上,中国生产性服务业各行业的就业弹性系数不高,相对于其他行业的潜力远没有发挥出来(见表2)。

二、服务业就业的国际比较

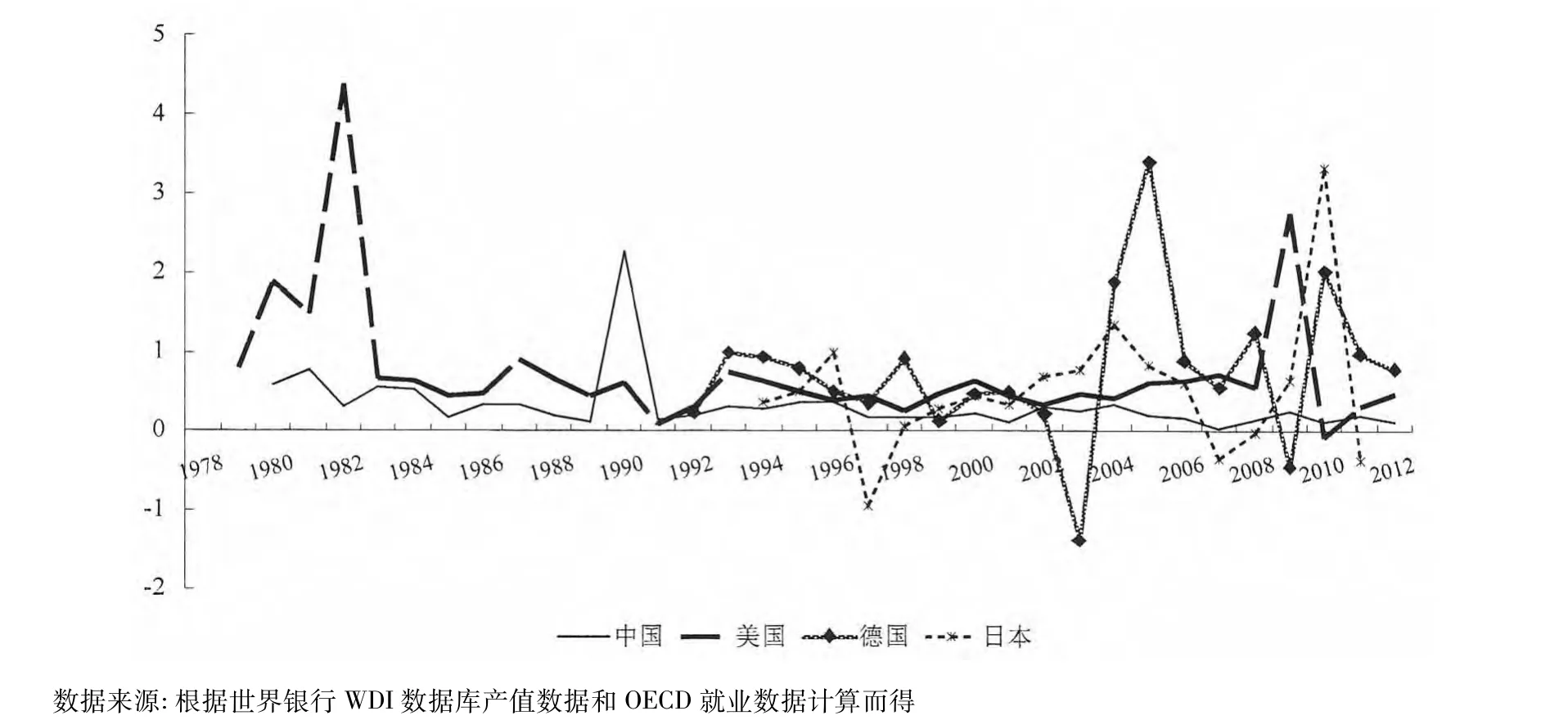

1.服务业就业结构偏离度的比较。2004年之前,中国服务业结构偏离程度为负,绝对值明显高于其他国家,这说明,中国服务业在发展的同时并没有充分发挥其吸纳就业的能力;2004—2012年,中国服务业就业结构偏离程度虽然为负,但其负的程度略有下降,即吸纳就业的空间逐渐缩减。产业结构和就业结构出现的这种协调趋势是中国近年来产业结构不断调整的结果,但与其他结构偏离度为正值的各国相比(见图2),相差程度还很大,服务业仍有吸纳就业的空间。

图2 1978—2012年各国结构偏离度的比较

2.服务业就业吸纳能力比较。将中国服务业就业弹性系数与发达国家相比较,是为了解随着服务业发展水平的提高,服务业的就业弹性系数是否会下降,也就是说服务业的就业吸纳能力是否下降,或者不再增长。与美国、德国、日本的就业弹性系数相比发现:一是总体上中国服务业的就业弹性系数明显低于其他发达国家,美国服务业就业弹性系数除1990年和2010年之外基本完全位于中国服务业就业弹性线之上,自1979年以来,其最高值达到 4.39,平均值在 0.7 左右;德国和日本服务业就业弹性系数起伏较大,但弹性系数线除了个别年份外还是处于中国之上。二是受金融危机的影响,2010年左右三个发达国家的就业弹性系数均骤然下降,美国从2009年的2.77下降到2010 年的-0.08,德国从2010 年的2.01 下降到 2011 年的0.97,日本从 2010 年的3.33下降到2011年的-0.37,相比之下中国下降幅度最小。三是2012年各国就业弹性系数有所回弹,并没有呈继续下降的态势,美国上升至0.47,德国上升至0.97。四是除了受外部经济环境的影响,服务业就业弹性系数有所下降以外,服务业发展水平的提高并没有影响服务业的就业弹性系数的下降。

图3 1978—2012年各国就业弹性系数的比较

3.服务业就业规模和质量提升空间的比较。中国服务业近几年有很大发展,2015年第一季度服务业占GDP比重达到了51.6%,但由于起步晚,发展水平总体还较低,就业比重也相对较小,目前还不到40%。从世界范围来看,服务业产值比重和就业比重平均水平为60%,美国服务业产值比重和就业比重都在80%左右,德国在70%左右,日本两个指标也都在70%左右。在这些国家,服务业对就业发挥着重要作用,服务业是提供就业岗位的主要产业。而在中国,服务业产值占GDP比重一直徘徊在40%左右,就业比重在30%~40%之间,从这个角度来看,中国服务业在产值和就业规模上还有很大的提升空间。

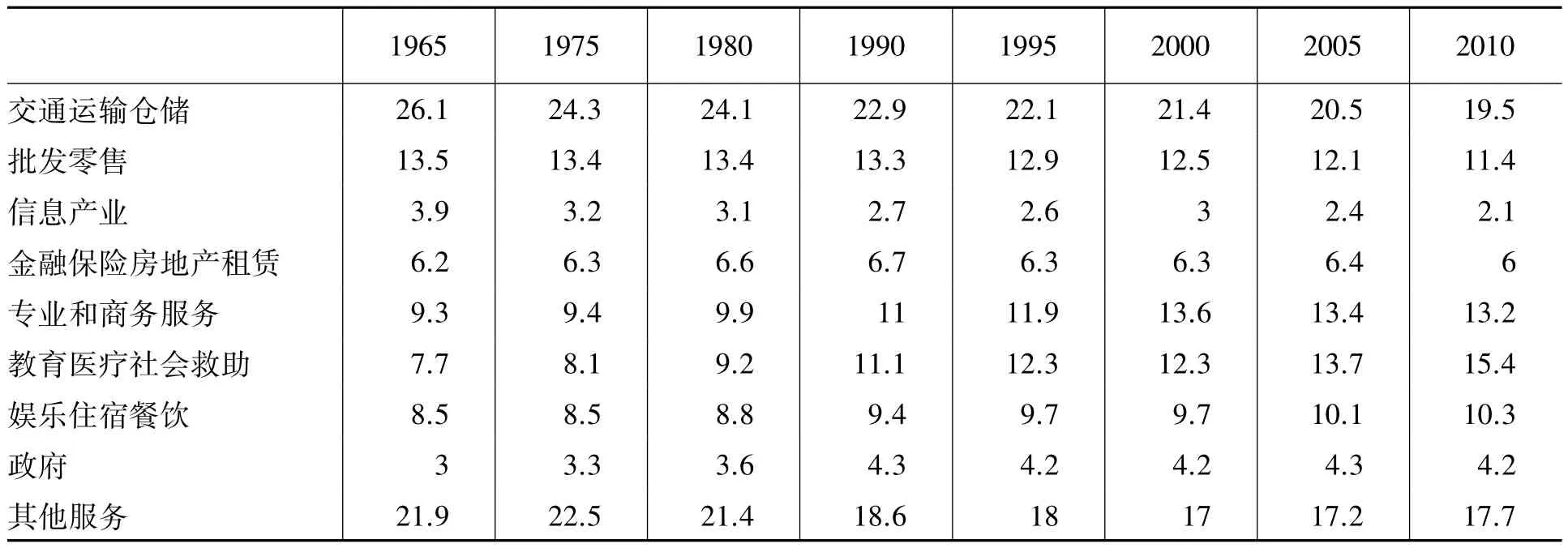

以美国为例,从服务业内部结构和就业结构两个方面来看服务业就业的质量问题。美国传统服务业(交通运输、批发零售、娱乐、餐饮等)占服务业增加值比重呈下降趋势,现代服务业(信息、金融、商务服务等)占服务业增加值比重上升趋势明显,现代服务业在国民经济中占据着主要地位,带动着美国经济的发展,在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。相比之下,中国服务业内部结构层级相对较低,如2011年,中国信息产业增加值占GDP比重为2.06%,低于美国的4.6%;金融保险业增加值占比 5.28%,低于美国的8.9%;商务服务业占 GDP比重仅为 1.99%,远远低于美国的12%。这充分说明中国服务业的内部结构有待提高,服务业发展的质量还不高,发展空间还很大,产业结构向资本、知识密集型方向转型是必然趋势,而这也是中国服务业就业转型的契机。资本、知识密集型行业并不像劳动密集型行业一样对劳动力有着迫切需求,它们的初步发展势必会影响就业的数量,一旦转型成功或发展成熟,会发挥比劳动密集型行业更强大的就业吸纳能力,而这也往往成为吸纳就业的主力军。表3(见下页)描述了美国服务业的就业结构,按照服务业的一般分类,美国的生产性服务业就业占全部服务业就业人数比重接近50%,可见其服务业的高度知识化与现代化。

从表3也可以看出,美国服务业就业增长主要是由生产性服务业和社会性服务业(教育医疗等)就业的增长来推动的,其中,美国商务服务业就业占总就业比重的12%左右,而中国商务服务业仅占2%左右,这说明中国服务业就业质量还有很大的提升空间。

表3 1965—2010年美国服务业各行业就业占总就业的比重 单位:%

三、服务业就业趋势预测

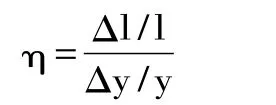

1.预测方法及数据说明。一般地,就业吸纳能力主要用就业弹性系数来度量,其表达式为:

根据就业弹性系数公式,对全社会就业及服务业就业的预测,可以通过对服务业增加值及GDP进行预测,再利用就业弹性系数来获得。对于服务业增加值预测,本文根据中国过去五年中服务业增加值占GDP比重的变化趋势和国际服务业发展趋势来外推服务业增加值占GDP比重的变化趋势。2014年,中国服务业增加值占GDP比重为48.2%,假设 2015—2020年间,中国服务业增加值占GDP的比重年均增加1.1个百分点,由此简单推断2015—2020年各年服务业增加值的占比。利用2015—2020年GDP预测数据,就可以计算2015—2020年服务业的增加值,进而利用服务业的就业弹性系数计算服务业就业人员。最后,服务业就业人员数除以全社会就业人员就可以得到服务业就业人员占全社会就业人员的比重。

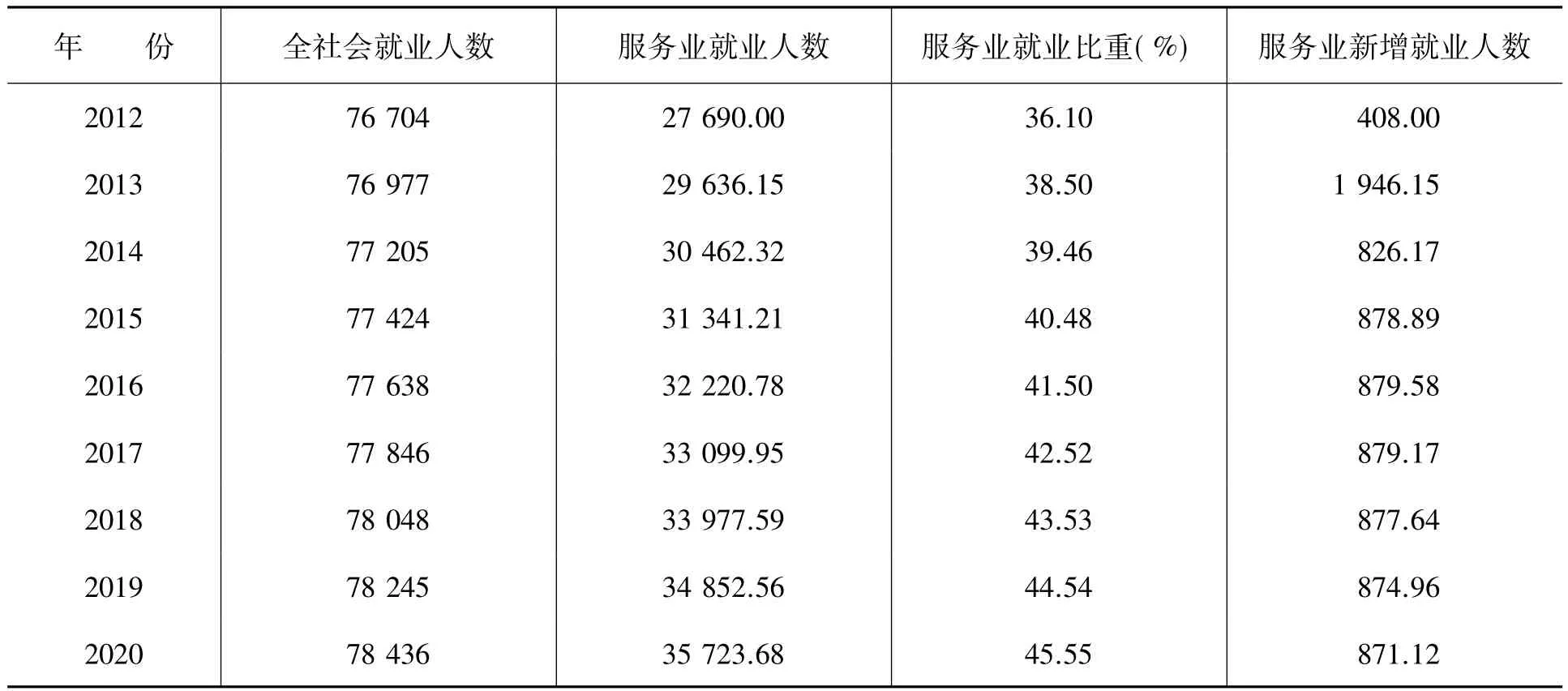

2.服务业就业指标预测。鉴于中国就业弹性系数变化趋势(参见表4),服务业的资本密集化和知识密集度加深的事实,以及前文中美国、德国、日本等发达国家的事实,中国服务业就业弹性系数并不会随着服务业的进一步发展而发生下降或增长停滞的现象,即便是比较保守的意见,假设自2014年后,中国服务业的就业弹性系数为0.3,整个经济的就业弹性系数为0.04(表4列出整个经济的就业弹性系数),根据服务业和整个经济的就业弹性系数推算的服务业就业比重,到2020年可达45.55%(见下页表5)。

表4 中国就业弹性特征

表5 “十三五”服务业就业比重预测 单位:万人

四、结论与启示

本文将中国服务业各指标发展水平与美国、日本、德国的服务业进行对比分析,重点对服务业结构偏离度和就业弹性系数进行了比较,并根据中国服务业发展趋势和国际经验,利用趋势预测法对中国未来五年服务业增加值占GDP比重、服务业就业占比进行了预测,主要得到如下结论:第一,虽然中国服务业早已成为吸纳就业的主力军,就业弹性系数高于制造业,但是近几年来服务业就业弹性系数略呈下降趋势,且远低于发达国家;第二,鉴于国际经验和中国服务业的发展趋势,中国服务业吸纳就业潜力仍很大,将是未来新增就业的主要产业;第三,预测数据显示,到2020年,中国服务业就业比重可达45.55%。

要保持中国劳动就业稳定持续增长,就必须充分挖掘服务业的就业潜力,克服服务业就业吸纳能力下降的各种因素。首先,要处理好发展传统服务业与现代服务业之间、总量扩张与结构优化之间的关系,继续发掘传统服务业的发展潜力并进行制度创新,使其吸纳就业的能力再有所开拓,同时要着力扶持生产性服务业的发展;其次,为了进一步扩大就业规模和质量,必须提高服务业的劳动生产率,提高从业人员的劳动素质,注重基础教育,加大对服务业从业人员的培训力度,加强职业教育,鼓励建立多层次、多形式、多渠道的服务业相关专业人才培养机制,使人力资源素质结构适应服务业的发展需要;再次,要以产业化、市场化为方向,形成公平、透明的市场准入政策,打破部分生产性服务业的行业垄断,通过逐步放松规制和政企分开,来促进市场多元化的竞争格局,为服务业各行业的发展和其就业吸纳能力的开发提供良好的外部环境;最后,要形成创业创新的良好氛围和环境,特别要鼓励小微企业发展,释放服务业就业潜能,发挥小微企业吸纳劳动就业主力军的作用。

[1]邓于君.中国服务业内部就业结构演变的特征趋势与影响因素分析——兼析服务业分支行业部门就业吸纳能力与潜力[J].学术研究,2011,(3):75-82.

[2]韩燕,胡强.基于灰色关联的我国人口就业结构、产业结构与城市化水平研究[J].西北人口,2012,(3):121-123.

[3]姚战琪,夏杰长.资本深化、技术进步对中国就业效应的经验分析[J].世界经济,2005,(2):58-67.

[4]朱轶,熊思敏.技术进步、产业结构变动对我国就业效应的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2009,(5):107-119.

[5]周申,廖伟兵.服务贸易对我国就业影响的经验研究[J].财贸经济,2006,(11):73-77.

[6]蔡昉,王德文.外商直接投资与就业——一个人力资本分析框架[J].财经论丛,2004,(1):1-14.