烟秆、杨梅枝条栽培海鲜菇试验

2015-11-07饶火火卢建坤

饶火火卢建坤

(1.龙岩市食用菌办,福建 龙岩 364000;2.龙岩市农业学校,福建 龙岩 364000)

烟秆、杨梅枝条栽培海鲜菇试验

饶火火1卢建坤2

(1.龙岩市食用菌办,福建 龙岩 364000;2.龙岩市农业学校,福建 龙岩 364000)

烟秆;杨梅枝条;海鲜菇;工厂化栽培

海鲜菇(Hypsizygus marmoreus)又称斑玉蕈、真姬菇,其工厂化栽培生产原料多为棉籽壳、杂木屑、麸皮、玉米粉等,但棉籽壳通常来源于棉花主产区,受棉花产量、运费等因素影响,价格居高不下,使工厂化生产海鲜菇的成本不断上升。本试验根据海鲜菇营养需求,开展采用当地资源丰富的烟秆、杨梅枝条替代部分棉籽壳栽培海鲜菇试验,分析其对海鲜菇产量和质量的影响,评价烟秆、杨梅枝条栽培海鲜菇的可行性。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

福建省远山惠民生物有限公司主栽品种闽真2号。

1.2 供试培养基

烟秆代料栽培配方(1)为:棉籽壳350 kg,烟秆100 kg,木屑250 kg,麸皮230 kg,玉米粉50 kg,石灰10 kg,轻钙10 kg。每袋装干料500 g,原料成本1.3元。杨梅枝条栽培配方(2)为:棉籽壳400 kg,杨梅枝条木屑300 kg,麸皮230 kg,玉米粉50 kg,石灰10 kg,轻钙10 kg。每袋装干料500 g,原料成本1.25元。对照栽培配方(CK):棉籽壳500 kg,杂木屑200 kg,麸皮230 kg,玉米粉50 kg,石灰10 kg,轻钙10 kg。每袋装干料500 g,原料成本1.4元。

1.3 试验设计与方法

(1)菌袋制作,母种、原种、栽培种按常规方法进行生产。将供试培养基按上述配方称重,料水比1︰1.5,搅拌均匀,机械装袋,每袋装干料500 g,湿重1 250 g左右,含水量控制在65%(含原料水分),pH 8.5,采用18×32×0.005(cm)聚丙烯塑料袋。高压灭菌126 ℃保持1.5 h,冷却到28 ℃以下按无菌操作要求接入同批次等量菌种,置于发菌室暗光培养,观察菌丝萌发、盖面、满袋时间,比较菌丝生长状况、颜色及浓密性,每3 d记录菌丝生长速度。每个处理300袋,设3个重复。按常规方法统一开袋,出菇采收时于每个重复随机抽取10袋测算产量并分析农艺性状,产品送相关质检部门检测。

(2)发菌期管理。①温度:初期(接种后至菌丝盖面)17~19 ℃,中期(菌丝盖面至菌丝满袋)21~23 ℃,后期(后熟)23~25 ℃。②空气相对湿度:70%。③通气:接种后5天内不需要换气,以后每天早晚通风一次,菌丝盖面后每天通风8次,每次约5 min,以降低二氧化碳浓度。④光照:接种后移至培养室进行暗培养,培养105天后开袋出菇。

(3)出菇期管理。开袋时拔去套环及盖子,折下袋口使袋口与料面距离约5 cm,整齐排在出菇房层架上,菌袋上覆盖保湿材料,菌袋入库后应加强菇房通风,每隔2 h通风1次,每次约1 min,温度控制在14~18 ℃。空气湿度控制在85%左右,湿度不足用超声波加湿器加湿,或直接喷水。光照度控制在200~300 lx,促使原基形成,待大量原基形成后掀开覆盖物。用光照和加大通气量来培养健壮子实体,壮蕾过后提高二氧化碳浓度促使菌柄伸长,长到16 cm左右时采收。

2 结果与分析

2.1 不同培养基与菌丝生长的关系

从表1可以看出,在菌袋发菌过程中,海鲜菇在3种培养基中的生长速度无明显差别,菌丝洁白粗壮且致密。烟秆培养基污染率较高,主要为破袋污染,可能与烟秆颗粒大小有关。

表1 不同培养基海鲜菇菌丝生长情况

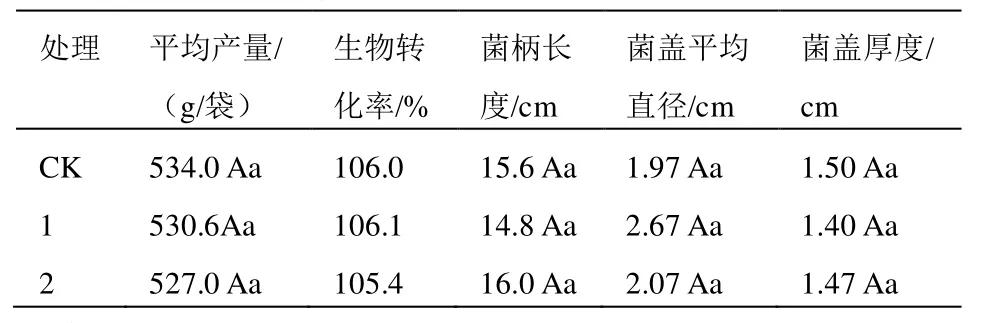

2.2 不同培养基配方与海鲜菇产量和质量的关系

由表2可以看出,添加烟秆或杨梅枝条的配方,与对照相比,不论从袋均产量或总产量看,相差均不大。经方差分析,这两种原材料在工厂化条件下用于栽培海鲜菇,对产量无明显影响。

表2 不同培养基的海鲜菇产量与外观性状

不同培养基材料,海鲜菇产品外观均表现色泽洁白,菌盖表面无感观差异,对菌柄长度、菌盖直径、菌盖厚度等均无明显影响。

2.3 不同培养基配方与产品营养成分的关系

经福建省农业科学院测试,烟秆、杨梅枝条培养基所产的海鲜菇18种氨基酸及粗脂肪的含量均高于棉籽壳培养基(表3)。说明这两种原材料对子实体营养成分和海鲜菇品质有良好的影响。

表3 不同培养基的海鲜菇营养成分 单位:g/100g

3 小结与讨论

在配方中添加适量的烟秆、杨梅枝条等,对海鲜菇的农艺性状(菌丝、菌柄、菌盖、子实体色泽等)无明显影响。

在配方中添加适量的烟秆、杨梅枝条等对海鲜菇的产量也无明显影响。

在配方中添加适量烟秆、杨梅枝条的海鲜菇产品,经质量检测,18种氨基酸和粗脂肪含量明显高于对照。

从试验结果可以看出,杨梅枝条、烟秆均可作为栽培海鲜菇材料。生产者可根据原材料来源及原料价格进行选择,降低生产成本,提高生产效益。其添加的适宜量可作进一步试验。

[1] 林友照, 出小平. 蟹味菇生物学特性与最适培养料筛选[J]. 中国食用菌, 2007(6): 29-31.

[2] 黄志龙, 肖淑霞. 上官舟建. 真姬菇品种与配方筛选研究[J]. 北方园艺, 2008(5): 222-223.

[3] 饶火火, 姚水莲. 白真姬菇闽真2号生物学特性及高产栽培技术[J]. 食药用菌, 2011(3): 47-48.

S646

A

2095-0934(2015)05-320-02

项目来源:福建省星火计划项目,项目编号:2013S0033

饶火火(1970—),高级农艺师,主要从事食用菌工厂化栽培及技术推广,E-mail:raohoho@189.cn