网络时代青少年的媒介使用习惯与其偶像崇拜

2015-11-07周健

周 健

(南京师范大学新闻与传播学院 江苏 210023)

调查总括:此次调查,本组成员以“论媒介如何成功塑造青少年偶像并传播正能量”为题,在江苏五市(南京、苏州、南通、徐州、扬州)各发放200份问卷,100份针对12—18周岁的青少年,100份针对他们的家长,其中一半发放至市重点中学,另一半发放至市非重点中学。本文将针对发放至五市的500份青少年问卷中有效回收的446份问卷做媒介与青少年偶像研究。

一、媒介拟态环境与青少年的心理认同

1.媒介拟态环境

拟态环境就是我们所说的信息环境,也有学者称之为似而非环境。拟态环境并不是现实环境的镜子式的再现,而是传播媒介通过对象征性事件或信息进行选择和加工,重新加以结构化以后向人们提示的环境。①日本学者藤竹晓提出拟态环境的环境化,认为许多由媒介塑造的拟态事件经过大众媒介的传播之后,就会成为一种社会流行现象。换言之,大众媒介对其所选择呈现的媒介信息有强化作用,如2014年3月中旬马航事件让世人揪心,但短暂的几天过后,文章出轨事件的爆出(该事件在微博圈达到了前所未有的转发量)让大众的关注点有了大幅转移,这虽然与媒介传播的时效性不无关系,但究其本质,前者的严重性要远大于后者。事实证明,媒介的强化对社会流行现象的产生有直接的作用。

当下,电视文艺不断壮大,网络传播不断崛起,文化娱乐类信息被严重强化,这就造成同等条件下,文化娱乐领域的公众人物的被强化程度大于其他领域的大众人物的被强化程度,如企业家、科学家、政治家等;其他领域的公众人物的被强化程度又大于非公众人物的被强化程度,如生活中的亲戚好友师长、教科书中的人物等。可总结为:文娱领域公众人物被强化程度>其他领域公众人物被强化程度>非公众人物被强化程度。

2.青少年寻找心理认同

青少年的个性正处于发展形成阶段,有很大的可塑性,容易受外界因素的影响。②这个时期,青少年内心深处会萌发一种强烈的自我意识,具体表现为对自我的关注和审视,这就关系到青少年可能会思考自己脑海中理想型的人应该是怎样,易对这种心理的完美者产生一种认同和羡慕,如果在生活中真的遇到自己想象中的认同者,便会对他/她产生崇拜。或而青少年时期,由于身心的急速变化,青少年会在这种变化中迎来自己的叛逆期,叛逆的青少年需要人去理解,当看到媒介中充满个性的人物时,便会有一种强烈的心理认同。所以,青少年对偶像的崇拜是一种实质性的偶像崇拜。

3.青少年的心理认同与媒介拟态环境相互补充

如以上分析,青少年需要的是接触心理认同对象的渠道,恰巧媒介拟态环境的成功运作需要有受众在其中扮演消费者和买账者,所以媒介的拟态环境就成了青少年获得偶像信息的最佳渠道;反过来正因为有青少年的积极响应,媒介塑造的拟态环境才成立并且能发挥重要的作用。现阶段的拟态环境构成已与十年前不同,网络来势汹汹,广播电视勉强坚持,纸质媒介与传统人际传播的影响力则日薄西山。

二、青少年的媒介使用习惯的转变与对偶像的影响

1.青少年的媒介使用习惯转变

网络在近些年正在进行突飞猛进的变革,web2.0时代的到来更是向世人展开了一个全新的时代,大数据时代、微时代、全媒体时代……

在2007年、2008年的突飞猛进之后,青少年网民增幅开始变缓,这并不意味着网络的发展慢下去了,而是表明网络已经在青少年群体中向饱和接近,网络已经摆脱了它作为新产品的新奇感,而是像一个武器真正深入到每家每户,尤其是近年来发展起来的手机、iPad等移动媒体,以其无法代替的私密性和便捷性更加强了网络的渗透功能。本次调查中,发放500份青少年问卷,有效回收446份。纸媒、电视、网络、移动媒体的使用率逐渐上升,移动媒体的平均使用率是纸媒平均使用率的2.5倍左右,移动媒体在网络的大数据、参与度高、迅速等诸多优点基础上,有更强的私密性和便捷性,对于青少年而言是获取信息的首选。

2.青少年新型媒介使用习惯下的偶像特征

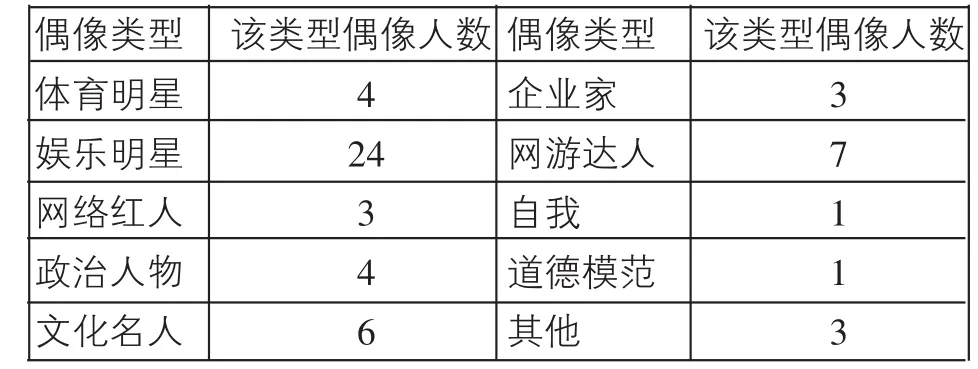

与上一次2005年的调查相比,青少年的媒介使用重点已从纸媒和电视转移到网络等新媒体载体上,媒介使用习惯的改变,对青少年的偶像产生和特征有很大的影响。在这里,笔者将苏州市收回的88份有效问卷作为样本进行分析。同学们在问卷中提到的偶像共有56名,具体数据如下:

以上数据很明显地表示了娱乐明星在偶像圈子中的绝对优势。本次调查与上次调查中出现的偶像特征有一定的相同之处,具体如下:

(1)被青少年认同的偶像,最主要的特质是在自己的领域成绩突出;其次是有才华、有能力和努力上进。因此,处于成长期的青少年,他们在进行偶像选择时有一定的理性成分在,即使在几乎达到100%可视化的传播时代,外表的吸引力仅仅是一部分的筹码而不是全部,青少年对偶像内涵有不变的追求。

(2)科比、周杰伦的长红时代:科比、周杰伦是混迹于偶像圈已久的明星,从第一次2000年的“媒介与青少年”研究中,他们就具有很高人气,十余年过去了,他们的高人气依旧保持,这与他们在媒介上长期树立起的良好形象有关,也与他们能够不断创造出满足青少年需求的作品或成就密切相关。当然,除了这些相同之处,两次调查表现出青少年偶像的更多区别所在:

(1)韩流明星席卷中国:在24位提名的娱乐圈偶像中,竟然有10位是直接或间接的韩流明星,或是韩流组合,或是组合中的人气成员,甚至是已经解约的韩流明星。韩流明星的进攻速度、广度、深度都令人惊奇,据统计,2014年全年,鹿晗、吴亦凡、EXO等与韩流密切相关的人物,其关注度极高,在百度指数、网易2014娱乐人物热度榜上都取得靠前的排位。

(2)网游达人充斥现实:除了韩流明星,网游达人或者网络游戏中实力超强的人物也成了青少年们的偶像。之所以青少年会把这些源自于网络时代造的虚幻世界的人物当作偶像,是因为近些年网游像韩流一样,在青少年圈子里逐渐站稳脚跟并迅速成长。

无论是韩流明星、网游达人还是习近平,他们都与网络密切相关。传统意义上对偶像的崇拜已经在悄悄发生改变,偶像对于青少年来说从往常的一味仰视正在变为渐渐地相互了解和互动,这样偶像与崇拜者之间的信任和崇拜者的忠诚度都会有所提高,因此在调查中发现有25%左右的同学明确表示自己不会喜新厌旧。

3.互动中的偶像崇拜

青少年媒介使用习惯的改变不仅仅只是选择发生变化,当他们接触世界了解世界的渠道改变之后,他们了解世界的方式和内涵也在发生改变。

网络的影响力难以估量,尤其当它作用于心智还未完全成熟的青少年时,产生的效用更是惊人。作为传播者,更应该思考如何正确地利用网络的优质资源传播偶像的正能量,为做到青少年、传播者、偶像三者共赢不断努力。

注释:

①郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社,2011年4月第2版,第113页。

②蒋海升等:《青少年网络道德建构研究》,山东大学出版社,2011年9月第1版,第57页。