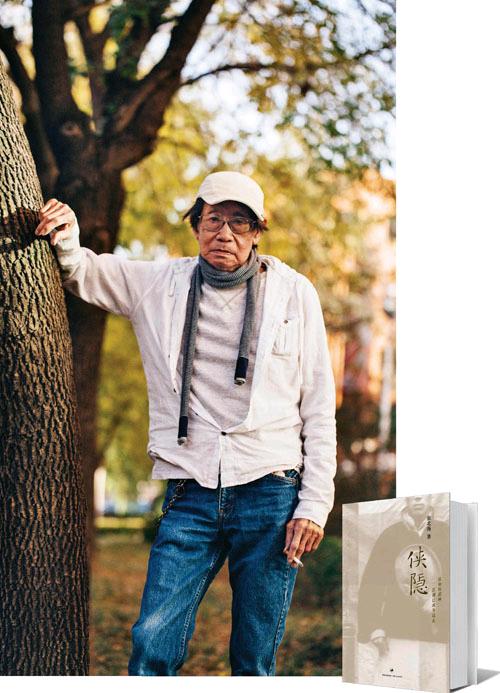

张北海和他的《侠隐》

2015-11-06孙若茜

孙若茜

张北海及其著作《侠隐》

回答通常是这样:张艾嘉是他的侄女;姜文拍“北洋”三部曲,第三部将来自他的原著。又或者,他就是陈升那首《老嬉皮》里所唱的那个人。如此,他又是谁?回答开始顾左右而言他,阿城、张大春、王安忆、李安、罗大佑这些人都和他很熟,20世纪六七十年代的华人到美国,都是从他的客厅开始认识纽约的。

他的身份是什么?作家?可他自己说并不算,他只写了一部小说,就是姜文要拍成电影的《侠隐》,其余出版的都是些发表过的散文收成的集子,像《一瓢纽约》之类。写的多是关于纽约的印象札记,牛仔裤、帆布鞋、迪士尼、好莱坞……他梳理这些符号的历史和风向,也构建着某种生活指南,又或者记录一些回忆和事件。最终,如郑愁予为他所作的诗中所写:“著作随缘却无须等身。”

他身上确有一种吸引人的派头儿。很难说清是因为读了发生在北平的《侠隐》之后,又听他张嘴一口流利的京腔儿,让人感到的那种老北京的亲切从容,还是因为读了他笔下的纽约,又见他年近80岁依然棒球帽、牛仔裤配白色匡威球鞋的装扮,言语间还透出对反叛的欣赏及侠义的追求,而想到张艾嘉对他的形容,“中国最后一位老嬉皮”。总之,他自己的故事很可能比他写的故事还要好看。

还是从他写的故事说起吧。《侠隐》是一部将背景建立在民国的武侠小说。故事发生在1936年:讲的是这一年,侠客李天然从美国回到北平手刃仇凶。5年前,他的大师兄勾结日本特务将师父一家杀害。李天然被一美国医生搭救而侥幸逃脱,避祸美国。李天然回国,又正当日本侵略势力猖獗,北平局势吃紧,于是家仇国恨糅杂在一起。最后,武侠的时代与老北京的风貌都终结在了枪声里。这二者的终结,即张北海赋予小说的主题。

1936年,正是张北海在北京出生的年份,他所描述的年代属于他的父辈,是作为一种致敬。书中的历史人物都真实存在,张自忠、冯玉祥、29军,他们既与其父张子奇同代,又都是父亲的朋友。张子奇16岁时就背着枪杆子参加了辛亥革命。中华民国(1912)成立后,阎锡山要在山西当土皇帝,他就逃离到日本留学,一去10年。回国后,任天津电话局局长,而其全家留在北平生活。张北海以父亲为原型写了书里的人物蓝青峰。蓝家,东四大街九条30号的四合院,正是张北海北京的旧居,蓝家的奶妈、家丁乃至家里的车子,都由他过去生活周遭的人、事、物作为原型。

张北海希望在故事里再现的真实不拘于人、事,还要有老北京真实的原貌。动笔前两年,他整理了一份民国二十四年,也就是1935年的“北平街道图”,收集了几百本关于老北京的参考资料,其中一半是英文著作,里面甚至还有英国人在当时写的旅游攻略。依照这些文本,张北海在笔下用当时北平日常的衣食住行、街容巷貌构建出了当日的政治、经济、文化。

他对书中的细节一一求真,不管是从东城坐洋车到天桥顶多花个3毛,老妈子一个月工资要给5块,还是书里提到的那些当时的重大新闻、小道消息,都是有据可查的,似乎一定要还原出一个真实的老北京城来。王德威在为书作序时这样写道:“世纪末的北京又经历了一轮新的大建设。在一片拆迁更新的工事中,蛰居海外的作家却怀着无比的决心,要重建京城的原貌。当年侯榕生所痛失的城楼必须复原,唐鲁孙所怀念的生活情调必须唤回。而张北海所依赖的,不是悼亡伤逝的情绪,而是文字的再现力量。除了怀旧,他更要创造他的理想城市。”

1949年,张北海随家人迁居台湾,1962年到洛杉矶读书,1972年,张北海进入联合国工作,担任翻译和审校,并定居纽约。《侠隐》是张北海退休后开始的写作,最初出版是在2000年,与张大春的《城邦暴力团》同一时间举行了新书发布会。

这两部同是以写实为基调的武侠小说,恰恰又一同给台湾的武侠小说打开了新的格局,是为当代的、城市的武侠小说。张北海说,他既要探寻一种让“侠”活在当代背景下的方式,又要让自己的写作接近中国20世纪30?50年代传统武侠小说的样貌,不存在虚幻。他尤其喜欢的是王度卢、郑证因的作品。在结构上,他靠近了章回体小说的模样,每章结尾也都“有诗为证”——跳出叙事之外,选取一个声音表达对故事中事件的看法。

在他的概念中,处庙堂秩序、世俗江湖之外,心性独立者方可为侠。他说,这么多年来读《西游记》,每到孙悟空被压五指山下,就不再往下读;读《水浒传》,到好汉们上山聚义就合书不看。他认为,不论是齐天大圣还是英雄好汉,为人所役之后就有了限制,少了反抗精神就再没了趣味和意义,这是他极其欣赏的精神。

前不久,张北海回到北京,本刊对他进行了专访。

三联生活周刊:2011和2013年你都回来过,两年一次是你回北京的频率吗?

张北海:我第一次回国是1974年,从那时起就两年一次。这个习惯是因为联合国的待遇,他们为了让工作在里面的外籍人员,尤其是像我这样做翻译的人,能够不脱离自己母国的社会文化和语言的更新,每两年提供两个月左右的带薪假期,并且支付回国的旅费。

我回北京之后一般都还会去香港和泰国,因为那两个地方有我的侄女。台湾是直到1984年才第一次回去。现在虽然已经退休了,但是还保持这个习惯,两年回来一次。上了年纪,每年回来身体会觉得吃不消。

三联生活周刊:有没有回东四九条的老宅子看过?

张北海:第一次回来的时候就去过。当时国家分配我住在东城的华侨大厦,那时候城区的街道基本和我小时候一样,所以我连地图都不需要,从东四南大街奔北,由头条一直数到了九条。走到门口,一位街道的大妈过来问我话,替我敲门,跟房主说这位从外国回来的先生小时候住在这儿,想进去看看。我当时并没跟她说过我从哪儿来,大概是打扮的特殊,头发留到肩膀那么长。

一进门就看到院子里停了两部车,绿色的吉普和黑色的红旗,我到现在也不知道那院里住的是谁,但身份地位可以猜个大概,用现在的话说是高干人家。对方说后院住着家眷,不太方便参观,只能在前两进院子转转,我走进去,院子很安静,门窗等都保护得非常好。我看了看就出来了。当年我们全家加上奶妈、丁差一共30多口儿都住在这儿。等我第二次再来,门口的门牌已经改成了57号,我就没有再进去看过。

三联生活周刊:听说你这次回来,有去山西的日程,也是去看老家的宅院吗?有没有设想那里现在是什么样子?

张北海:是,我祖籍是山西五台,父亲母亲都生在五台,父亲在金岗库村,我上一次回去已经是1986年了。而且我们家只有我一个人回去过。这次贾樟柯的《山河故人》在山西上映,里面有我的侄女(张艾嘉),他们请我去。我就准备带我的两个侄女去看看老房子,我跟她们讲,我不带你们去看,恐怕以后都没有这个机会了。我猜老房子应该还没有被拆,因为有革命纪念的意义在,那时候晋察冀军区司令部的总部就在我家,总司令兼政治委员聂荣臻就住在我侄女爸爸住过的地方。我的奶奶当时还住在那儿,聂荣臻叫人经常发给她一点油面吃。

三联生活周刊:为什么会在退休之后写《侠隐》?

张北海:在联合国做事退休之前两年,我得了盲肠炎。我之前从来没有病过,一辈子连个发烧也没有。所以我根本不知道那个疼代表多严重的病,开始以为只是吃坏肚子了,直到疼得一身冷汗,无法忍受,变成腹膜炎。我7点半到了医生那里,他检查完二话不说就把我送到医院开刀了,后来他告诉我,幸好来得早,要是8点半再来,可能在去医院的途中就死掉了。

通常割盲肠,早上割完晚上就可以回家。可是我的情况严重,在医院躺了9天。在病床上我想着自己还有两年退休,马上就60岁了,虽然拿退休金过日子是没问题,但总得做点儿自己喜欢的事儿。不能老是写牛仔裤、白球鞋吧?就想花点儿时间写个小说。但我又没写过,只能写个我从小就喜欢的事儿。我看了那么多年跟武侠有关系的书。

三联生活周刊:当年,你父亲身边似乎就有很多江湖隐士,你认识到江湖、武侠的概念,是否因为小时候接触过他的一些朋友?

张北海:我脑中形成江湖的概念不是在小时候,而是后来看书。中国的是《三国演义》、《水浒传》、《西游记》以及后来的《儿女英雄传》、《七侠五义》等等。西方的就是圆桌骑士、堂吉诃德,还包括美国好莱坞的西部片。当然,这里面有很多都不是“侠”,而是贵族,像西方的骑士、日本的武士道。武士道虽然是贵族最底层,但也是贵族的打手。

三联生活周刊:你的概念里,什么是侠?

张北海:侠在庙堂的秩序之外,也在世俗的江湖之外,心性独立者方可为侠。但侠也并不是没有约束,中国的侠就有善恶之分,这个概念在孔子之前就已经有了。墨子被认为是侠的始祖,我已经记不得文字是怎么记述的,大概的规范是,不管你有多厉害的武功,绝不能帮任何一个坏人做坏事,绝不可以武功欺负别人,看到别人在受苦受难,一定要拔刀相助等等。当然,侠也有自己的现实生活,也需要有收入。不应该像是香港、台湾的武侠小说里那样,侠客们个个都是公子哥儿,琴棋诗画武功都会,还都长得很漂亮。

三联生活周刊:在你的小说里,枪结束了侠的时代,那么侠之于今天的意义是?

张北海:侠在今天的意义就是,不管你在大企业的办公室还是在马路上,看到有人受到不公平的待遇,能站出来替他说一句话,就已经是在延续侠的精神了。这种肯站出来的人在今天已经很少了,不光是中国社会,美国社会也这样。

三联生活周刊:依照你书中表达的主题,你认为老北京的消逝是在小说背景的30年代?

张北海:实际是在50年代。

三联生活周刊:听说你和李安有很深的交往,他在拍《卧虎藏龙》时,你的《侠隐》已经出版,他有没有和你讨论过关于江湖或者武侠的话题?

张北海:我和李安认识很久了。那时候,我搞电影的朋友告诉我,纽约大学电影专业里有一个学生的毕业作品值得一看,我当时看过很多学生的电影,一般都是5分钟、10分钟,超过15分钟已经让人惊讶,李安的电影40分钟,而且感觉很好。我当时就想,大学刚毕业就能拍出这么个东西来,这小子可以在美国混了。

他最早找我,是让我看看他的剧本,当时他已经有了一定的名气,虽然还没有得奖,但也已经拍了《推手》、《喜宴》、《饮食男女》和一两个外国电影。可我从来不碰电影。在还没有拍《卧虎藏龙》之前,他就跟我谈过,光是“江湖”这个概念就很难和外国人讲清楚,问我怎么解决这个问题。我说,不管是英文还是法文,就用江湖的拼音来代替。因为实在没有恰当的词语可以表示江湖。就像是“禅”,虽然英文没有这个字,但是慢慢地人们就会理解它的概念。

三联生活周刊:用拼音表示江湖之后怎么用电影解释它?

张北海:没办法解释,电影也解释不了。

三联生活周刊:李安最终呈现的《卧虎藏龙》,和你的《侠隐》在武侠的概念上还是有很大的差别,你似乎更倾向于现实。

张北海:我认为中国的武侠世界,没有悬的功夫,也不会在竹林上空飞。王度卢的小说里也没有那些,所谓飞檐走壁只是作者的形容词,是说身体矫健而已,结果电影一开始就是真的飞檐走壁。

三联生活周刊:你希望回到比较传统的武侠小说的写作上?

张北海:是。中国20世纪30至50年代,传统的武侠小说。那个时候唯一写武侠又会武功的郑证因,从来不说自己写的是武侠小说,而是武侠技击小说,打就是真正的打。

三联生活周刊:与《侠隐》同一年出版的《城邦暴力团》也是这样的路子,你们两部作品在当时为台湾武侠小说打开了一个新的格局,你和张大春此前通过气吗?

张北海:我和张大春认识很久了,他第一次到纽约还是住在我家里。但是那时候我们不知道彼此在写什么。巧的是,我们的书后来还同时做了新书发布会。他的这部作品有4册,里面也完全没有虚无缥缈的玩意儿,有一点儿神的,比如一个人可以从四层楼高的地方跳下去,但说是练了那套功夫确实可以做到,也算说得过去。

三联生活周刊:你认为你们的小说之间最大的差别是什么?

张北海:我和他写小说最大的差别是,他是有话要说,有那个表达的包袱,我只是要讲个故事。

三联生活周刊:你为什么不碰电影?

张北海:我认识很多搞电影的朋友,我的侄女也是,所以我知道电影是非常非常复杂的,要靠巨大的投资才能变成一个艺术形式。它不像我写东西,就算在我的书架上摆上50年,等我死后有人发现了还是可以发表。可电影不是,只有在银幕上放映了它才存在,否则不存在,光是一个剧本,不算是完整的创作类别。拍电影,这里面就要涉及演员、摄影等等,是很麻烦的事,再加上现在每个人的自尊心都很大强,非常难搞。

三联生活周刊:所以,姜文要把《侠隐》改编电影的时候,你的态度也是,小说是你的,电影是他的?但终归还是会对电影有一些自己的期待吧?

张北海:我期待姜文不要像拍连续剧那样把故事一直拍下去,因为他不可能全拍完。希望他不要中规中矩。一定要从书里面得到一个他看出的东西,那个东西是什么我不知道,我也不去问。然后他就放胆去拍,那样才能把小说变成电影。

三联生活周刊:除了美国学校之外,你小时候上过私塾吗?你是从何时开始做叶嘉莹的学生?

张北海:我没有念过私塾,大概从六七岁起就一直念美国学校,所以我父亲请了叶嘉莹老师来家里做我的家教。那时候我在台湾已经念到高三,她还没有到台大教书。她丈夫被捕后刚刚释放,整个家境都很不好。她教了我一年,我父亲就问给他做事的人怎么付钱,叶老师说一毛钱都不收,这是帮朋友的一个忙。我的父亲就托当时在航空公司做总经理的袁克安,从香港弄了一个电冰箱回来送给了叶老师,让她省去每天去买菜的辛苦。

三联生活周刊:叶先生以什么样的方式给你上课?

张北海:叶老师给我上课的时候有很多规矩。第一次上课在她家,叶老师就跟我讲,我的父亲让她按照中国的老办法来教,所以她从“四书”开始。翻开书,她拿手指着,“从这里到这里,你先给我念一遍,有什么不懂的先不要问,先给我从头背到尾”。还好她选的每一段都不是很长。等我能背下来了,她再问我哪儿不懂,实际上从头到尾我都不懂,但我没敢讲得那么露骨。她给我很详细地讲,然后规定我下次背到哪里。一年半以后,《论语》、《中庸》、《大学》、《孟子》,不管你从哪儿翻开,我都可以一直背下去。

“四书”之后就是古文,《史记》、《昭明文选》也要背。上完课上的安排,如果精神还好,她就会讲一点点诗词。我那时候才知道她还有别的学问,但也并不知道她是大师。叶老师一直教了我两年半,除此之外我没有什么中文的根基。

三联生活周刊:那时候对古文的学习,对现在的写作起了很大的帮助?

张北海:是。很多人都看不出来,我的句子其实在很多时候还是古文的结构,只是我把它现代语化了。如果没有背过“四书”,你无法看出那是古文文法的造句。

三联生活周刊:听说你这次回来到南开大学看望了叶先生,一直都和老师保持着联系吗?

张北海:距离上一次见她已经有很长的时间了,至少10年吧。她现在的精神很好,我很高兴。有一年在纽约,她到哥伦比亚大学做客座教授,我还送了她一本《侠隐》,她读得很认真,还给我改了里面的很多字。

三联生活周刊:除了叶先生的教授之外,还有什么影响了你的写作?

张北海:有的影响来自通俗文学,章回体小说。虽然我的小说没有“欲知后事如何,且听下回分解”,但基本上都是按照章回体小说的结构。

三联生活周刊:你写书还原20世纪30年代的北京,记录六七十年代的纽约,但是你在台湾生活的十几年,从青春期到成年,是人生中非常重要的一个阶段,为什么却很少会写到?

张北海:我写的东西里虽然经常谈到一些个人经验,但是那些经验没有真正涉及我个人,无论是私生活还是脑筋在想什么都没有触碰。台湾不一样,那时的很多事情都是我亲自引爆的,有好有坏,我现在都还不愿去碰这一块儿。因为很多事情的下场都不是很美好,里面牵涉的很多人也还活着,即使我不用真名,但是也很容易猜到我写的是谁。对于很多事情,我一直有遗憾和内疚,我不信教,不能让上帝宽恕我,只能背着这份内疚一直到死。