关于赫希曼“退出、呼吁与忠诚”理论体系的再思考

2015-11-05孟德芳

孟德芳,黄 睿,2

(1.东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025;2.重庆电子工程职业学院,重庆 401331)

关于赫希曼“退出、呼吁与忠诚”理论体系的再思考

孟德芳1,黄 睿1,2

(1.东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025;2.重庆电子工程职业学院,重庆 401331)

本文基于赫希曼“退出、呼吁与忠诚”理论体系,首先对其核心观点进行了阐述,对其在管理实践中的具体应用进行了举例。然后,对该理论体系存在的不足进行了分析,并为其完善提供了思路。最后,对其在组织管理相关研究中的应用进行了展望,并认为可以从员工忠诚度、建言行为与沉默行为等多方面来完善其相关研究。

赫希曼;“退出、呼吁与忠诚”理论体系;管理实践

1 “退出、呼吁与忠诚”理论体系的基本观点

在过去,无论是经济学家还是政治学家,其所扮演的角色始终是“化妆师”或“美容师”,总是致力于如何将其关注对象更加美化。换言之,经济学家们总是在探讨如何提高企业绩效,政治学家则倾向于关注如何改善大至国家政府小至居民社区等公共组织的绩效。直至1970年,赫希曼《退出、呼吁与忠诚:对企业、组织和国家衰退的回应》(以下简称《退出、呼吁与忠诚》)一书的出版,使经济学家以及政治学家等研究者开始逐渐将其角色转化为“医者”,开始关注如何医治他们各自绩效开始出现衰减、“生病了”的研究对象。更为具体地说,经济学家开始关注如何医治绩效衰减的企业,政治学家开始思考如何医治绩效衰减的国家,而道德家则开始致力于如何医治绩效衰减的个人。而赫希曼《退出、呼吁与忠诚》一书正是围绕这个核心话题展开论述,更为精彩的是,赫希曼并不是仅仅基于某个单一学科来谈,而是取管理学、经济学、政治学以及社会学的精华,并将其综合。

根据赫希曼的观点,当组织出现绩效衰退时,消费者或会员可以通过采用退出或呼吁,亦或是退出与呼吁的组合来提醒组织的管理者注意到其绩效出现衰退的迹象,并采取有效的措施以挽回这一绩效衰减的局面。换言之,无论是退出还是呼吁,其重要作用都体现在其作为帮助已步履蹒跚的组织纠正错误和度过危机的最佳帮手的角色上,体现在组织的消费者或会员在选择呼吁或退出,并由其采取的退出或呼吁行为引起的组织绩效衰退恢复的复杂过程中。此外,赫希曼还提出另一核心概念,即忠诚,并讨论忠诚对两种机制错综复杂的影响,分析何时该采取退出,何时又该选用呼吁,两种机制适用的不同类型组织和不同情况等内容。

2 “退出、呼吁与忠诚”理论体系在管理实践中的应用

赫希曼关于退出、呼吁与忠诚的观点已形成较为成型的理论体系,而这一理论又可以解释诸多实践,尤其是管理实践问题。

2.1关于企业力争不上“3·15”的问题

根据赫希曼的观点,消费者或会员是否做出呼吁的选择取决于人们在组织中的影响力度以及呼吁的成本等多个因素。首先,若消费者或会员在组织中有较大的影响力度,那么呼吁的效果也会较为明显,此时的消费者或会员则更倾向于选择呼吁。同样道理,由于国内一年一度的“3·15”晚会呼吁的影响力之大,也导致越来越多的企业开始斥巨资,力图不上“3·15”。

2.2关于投诉问题

当呼吁成本较低时,理性的消费者或会员也会更喜欢通过选择呼吁机制来期望自己所在的组织改变绩效衰退的局面,这一理念对现代银行服务业的投诉机制是很好的解释。当人们去银行办理相关业务,但却受到不礼貌的对待或对服务不满意时,人们即可拨打投诉电话,用投诉这一方式来表达自己对所在银行组织服务的不满,而拨打电话投诉所用的成本对绝大多数去银行办理业务的人来说成本较低,甚至是“无财富效应”。

2.3关于政府宏观调控政策问题

赫希曼提出,出于阻止垄断企业的衰减和消除平庸的目的而把竞争渗透于其中时,结果也许会变得更糟。将这一观点换个表达方式,即可表述为并非在垄断行业引入竞争就是较好的选择,保持其垄断的特性更为明智,这或许能够很好地解释我国电信业重组。2008年,中国联通与网通合并,移动收购铁通,使我国原本5家企业竞争的电信市场出现了中国移动、中国电信以及中国联通3大垄断巨头鼎立的局面,这正体现了我国政府宏观调控的作用。

2.4关于明星广告问题

当忠诚是一种非理性行为时,它才能发挥最大的效用,这或许能够很好地解释现代企业的广告战略,尤其是明星广告战略。很多企业都采用了大牌明星为其产品代言的广告营销战略。说到底,这些企业是想利用追星族们对其代言人的狂热,即在某种程度上的非理性忠诚达到对组织产品的非理性忠诚,并上升为品牌忠诚。

2.5关于移民问题

赫希曼关于退出、呼吁与忠诚的理论体系对移民这一社会现象也有较好的解释。根据赫希曼的观点,人们对于公共组织的退出,并非与私有物品生产企业的退出相同,由于前者的退出还要受到该组织公共物品的影响,因此,并不是完全的退出,而是介于呼吁与退出之间。然而,对于国家这一大公共组织而言,移民这一特殊的退出方式,虽然不及对私有物品退出那样潇洒和利落,但其效果在某种程度上可以与完全退出相媲美。居民的移民行为,或许是因为其对本国的相关政策法规不满,但由于其呼吁的影响力甚微,与此同时,又有许多可供选择的移民国家,因此,“逃避”本国政策法规的移民行为便油然而生。当然,若居民对本国的忠诚度较高,甚至达到无意识忠诚时,那么,这种移民行为或许也不会发生。

3 对“退出、呼吁与忠诚”理论体系的进一步完善

尽管赫希曼的退出、呼吁与忠诚理论体系为如何挽回企业绩效衰退提供了较好的思路参考和借鉴,但笔者认为其中仍有些不尽如人意的地方。

3.1忽略了管理者在消费者退出与呼吁行为中的重要作用

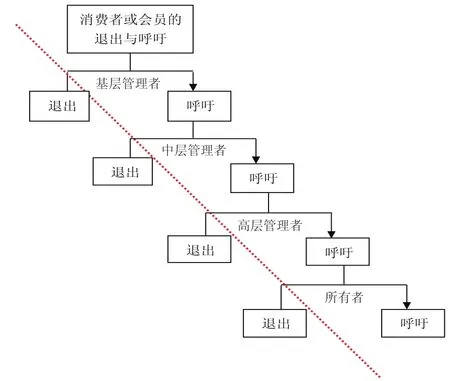

在赫希曼的书中,几乎用尽了所有的笔墨在论述消费者或会员的退出与呼吁行为,而且坚持认为,只要管理者察觉到消费者或会员做出退出或呼吁行为,就会相应采取行动以挽回组织的绩效衰减。但赫希曼却忽略了一点,在消费者或会员做出退出或呼吁的行为时,管理者同样也面临着对消费者或会员退出或呼吁行为的退出、呼吁选择。换言之,消费者或会员的退出与呼吁行为要想发挥作用,还需要管理者的继续呼吁行为,若管理者对消费者或会员的退出与呼吁行为做出的是退出选择,将其放之任之、置之不理,那么消费者或会员的退出与呼吁行为也便无济于事。因此,通过退出与呼吁的角度来探讨如何恢复组织绩效衰减的问题,不应只探讨消费者或会员这一退出与呼吁源头,更应研究管理者以及所有者等更高层次的退出与呼吁行为。简言之,在组织内部,是存在多层次的退出与呼吁行为的(如图1),只有每个层次都对其上一层次的行为继续呼吁时,处于退出与呼吁源头的消费者或会员的退出、呼吁行为才能发挥其应有的效用。

图1 组织内部多层次退出与呼吁图

3.2将呼吁与退出作为消费者仅有的两种选择

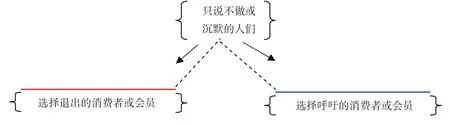

根据赫希曼的观点,当企业出现绩效衰减时,消费者或会员只有两种选择,即要么退出,要么呼吁,但笔者认为,其实不然。在书中,赫希曼将呼吁定义为消费者或会员为修正企业或组织的惯例、政策或产出所做的种种尝试或努力。然而,赫希曼忽略了一部分当组织绩效出现衰减默默忍受和只说不做的人(根据赫希曼对呼吁的定义,只说不做的人不在呼吁者范畴内)。当然,这部分沉默者或只说不做的人是短暂的身份象征,经过一段时间以后,这部分人会出于多种原因而最终做出呼吁或退出的选择(如图2),那么,如何将这类群体转为呼吁者而非退出者或许是企业应慎重考虑的重要议题,而这部分内容,赫希曼在书中完全没有涉及。

3.3假定条件的限制

在《退出、呼吁与忠诚》这本书中,赫希曼一直暗含的假定条件是,因为组织出现了绩效衰退,所以,才引发其消费者或会员做出了退出或呼吁的选择。然而,笔者认为,当组织没有出现绩效衰减时,其消费者或会员也随时都面临着因其他组织产品质量或服务更好等外部原因而所要做出的退出与呼吁选择。当然,其他组织产品质量的提高或服务质量的改善,在某种程度上而言,也可以理解为是本组织绩效的“相对衰减”,因此,如何管理组织因绩效“被衰减”而导致的消费者或会员的退出与呼吁也是每个组织都面临的重大挑战,但这一内容赫希曼在书中并未提及。

图2 当组织绩效衰减时消费者或会员的选择图

3.4理论假定与现实脱节

赫希曼理论体系的初始假定是企业或组织的绩效出现衰减,但管理者如果给予充分的关注,那么这种衰减是可以挽回的,然而这一假定的合理性有待进一步商榷。这一假定有些“管理者万能论”的味道,但事实上,管理者并不是万能的,其能力及作用的发挥是受企业内外部环境等多种因素共同影响的,很多时候面对企业绩效的衰退,管理者也束手无策。这样一来,赫希曼有关退出、呼吁与忠诚理论体系的合理性则有待进一步考虑。当然,每个理论体系都有其特有的假定条件,此处仅从实践的角度来思考这一问题。

4 基于“退出、呼吁与忠诚”理论体系的研究设想

目前,学者们已经基于这一理论体系进行了诸多探索与研究,如对离职意愿、辱虐管理等方面的研究,除此以外,本文认为,还可从以下方面进行相关研究。

4.1忠诚度对企业员工建言与沉默行为的影响机制研究

建言行为是指以改善环境为目的、以变化为导向,富有建设性的言语行为;沉默行为是指“个人对组织环境在行为、认知或情感上的评价,保留这种真实感受而不报告给自己认为能够做出改变或矫正的人”。根据赫希曼在《退出、呼吁与忠诚》中关于呼吁与退出的概念,企业员工的建言行为可看作是其“呼吁行为”,而沉默行为则可看作是员工某种程度的“退出行为”。按照赫希曼关于退出、呼吁与忠诚的理论体系,如果忠诚有益于呼吁而又能够延缓退出,那么这一理论是否也适用于员工建言与沉默行为这一呼吁与退出组合?员工对企业的忠诚度又会对二者产生何种具体的影响?换言之,员工对企业的忠诚度对其建言与沉默行为的影响机制会与赫希曼谈到的忠诚对退出与呼吁的影响相同吗?

4.2企业对员工个人绩效衰减的退出、呼吁与忠诚

赫希曼在《退出、呼吁与忠诚》中探讨的是有关消费者对组织绩效衰退的退出、呼吁与忠诚行为,即个人对组织绩效衰退的行为。若反过来,当员工个人绩效开始出现衰减时,企业对其退出、呼吁与忠诚的行为又会如何呢?在探讨员工管理时,通常强调“激励与约束相统一”“奖罚并重”,而当员工个人绩效开始出现衰减时,此时,企业的激励即可看作是对员工个人绩效衰减的“呼吁行为”,而企业的约束或惩罚则是对员工个人绩效衰减的“退出行为”,那么,企业面对员工个人绩效衰减应做出怎样的呼吁或退出行为选择呢?企业对个人的退出与呼吁选择是否也受其对员工忠诚的影响呢?当然,此处所说的企业对员工的忠诚应与员工对企业的忠诚有所不同,笔者认为,前者或许更侧重于员工对企业的价值方面,若员工是企业不可或缺的人才,或具有较高的人力资本,抑或是曾经力挽企业困难局面的英雄,那么企业对这类员工的忠诚度或许较高一些;而后者则更多的是倾注于感情忠诚。根据赫希曼的忠诚理论,当上述提到的这类员工出现个人绩效衰退时,企业通常会采取激励的“呼吁行为”,反之,则会采取惩罚(如辞退)等退出行为。

5 结 语

之前学者有关赫希曼“退出、呼吁与忠诚”理论体系的研究大多持肯定的态度,而笔者认为,这一理论体系仍然存在忽略了管理者在消费者退出与呼吁行为中的重要作用、理论假设内容与实践脱节等问题。因而,本文在对这些不足进行的深入分析,为未来学者对该理论的进一步完善提供了思路参考和借鉴。本文在最后还从忠诚度对企业员工建言与沉默行为的影响机制和企业对员工个人绩效衰减的退出、呼吁与忠诚两个方面对该理论的未来研究进行了展望。

主要参考文献

[1][美]阿尔伯特·赫希曼.退出、呼吁与忠诚:对企业、组织和国家衰退的回应 [M]. 卢昌崇.译.北京:经济科学出版社,2001.

[2]符斐.退出、呼吁与忠诚理论对“离职”现象研究的启示[J].经济研究导刊,2011(35).

[3]严丹.辱虐管理对员工退出——呼吁——忽略——忠诚行为的影响研究[J].科学管理研究,2014(20).

[4]L V Dyne,S Ang,I C Botero. Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs[J]. Journal of Management Studies,2003,40(6):1359-1392.

[5]史普原.组织衰减的回馈与恢复机制——读赫希曼《退出、呼吁与忠诚:对企业、组织和国家衰退的回应》[J].社会学研究,2010(3).

10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.06.092

C912.2

A

1673-0194(2015)06-0140-02

2015-02-05