从道家在美传播大众化倾向看中学西传策略

2015-11-03蔡觉敏

蔡觉敏

[摘 要] 当前,文化输出是中国文化发展的重要目标,在这方面,《道德经》译本和读本在美国的大众盛行给了我们启示。当前美国的道家传播表现出强烈的大众化倾向,具体表现在:读物销售排行榜显示大众化的译本和读本整体排名更靠前;读物高频词表明畅销读物传播的多是大众化思想;读者评价显示读者对大众化的内容更为青睐。鉴于此,我们应该从如下方面加强中学西传工作:利用大众媒体的力量、适当的文化妥协与适应、针对不同目标受众群体设计传播内容。

[关键词] 道家读物;大众化;传播;受众

[中图分类号]H0

[文献标识码]A

[文章编号] 1673-5595(2015)05-0071-05

《道德经》在西方的发行量仅次于《圣经》,在华裔众多的“老学”重镇美国,道家传播尤为显著。著名翻译家罗幕斯说在美国道家比儒家更受欢迎,学者Louis Komjathy说:“the current state of Daoism in American may thus be compared to that of Zen Buddism in the 1950s and 1960s.”[1]笔者认为,道家在美的传播特点与趋势可用以指导中国的文化输出。有鉴于此,笔者分析了当前美国道家类书籍销售排行榜、道家读物高频词及读者评价,发现当前道家传播有强烈的大众化倾向,这一特点在文本传播形式方面表现得尤其明显。

一、美国道家文本的大众化倾向

(一)畅销书排行榜显示:大众文本比学术文本更受欢迎

道家传播的大众化首先表现为读物内容的大众化。当前道家在美读物根据内容大致分为两类:一是《道德经》译本,一是阐释道家的读物。《道德经》译本又可细分为二:一类译本学术性较强,多为学者所译,注重词汇的严谨;另一类译本相对随意,其中不少译者如早期的宾纳和当代的米歇尔都不懂汉语,更近于英译本基础上的“阐释”。相对于《道德经》译本而言,阐释道家的读物内容更为广泛。早期卡普拉的The Tao of Phisics将物理学规律与道家之“道”相联系;1983年的The Tao of Pooh分析小熊维尼体现出来的“道”性如“无为”、“无知”等。随后出现了一大批以the Tao of…命名的书籍,它们将道家与经营管理、人际相处、教育培训等现实生活内容联系起来,数量远远超过了《道德经》译本。

大众读物不仅数量上远超过严肃译本,其销售情况也胜过严肃译本。据笔者统计,各类“道家”和“道德经”类书籍销售排行榜中,大众类读物均占前100名中的2/3强,本文以“Religion & Spirituality”类中的“Tao Te Ching”和“Taoism”类销售排行榜前20名的文本内容分析展示此特点。“Tao Te Ching”类书籍排行榜中,将道家与现实生活相联系的书籍整体排名明显占优势:William Martin的The Parents Tao Te Ching(有两个版本),The Couples Tao Te Ching、The Sages Tao Te Ching分别占据了1、18、19、20位;Wayne W. Dyer的Change Your Thoughts, Change Your Life及相近内容的Living the Wisdom of the Tao分别位居4和11;John Heider的The Tao of Leadership(有两个版本)占据了 14和18位。这些书的内容基本都是道家智慧的现实运用,其与《道德经》的相通之处仅是采取与81章相近的章节结构。另一类是译本,在这些译本中,米歇尔的译本分别位居2、6、8,Dennis Waller的译本位居第5,占据其他位置的有Stephen Addiss、Brian Browne Walker、冯家福、Ralph Alan Dale、James Legge及Jonathan Star的译本。“Religion & Spirituality”分类下的“Taoism”类书籍中,此倾向更为明显。(“Taoism”在美国意义很宽泛,“Taoism”类读物中有些与“道”关系不大。为统一标准,笔者舍弃了此种读物。)排行靠前者中

,Change Your Thoughts, Change Your Life(有两个版本)及相近内容的Living the Wisdom of the Tao(有两个版本)占据了1、3、13、14名,米歇尔《道德经》译本占据了2、5、6名,Mingdao Deng的365 Tao: Daily Meditations位居5与15。Dennis Waller译本位居第4,The Tao of Leadership位居16。相比之下,进入排行榜的严肃译本的整体排名不如大众读物。其中,理雅各译本居11,冯家福译本位居12,Brian Browne Walker译本位居18,Jonathan Star译本位居22,吴经熊译本位居25,Red Pine译本位居28。(http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12757/ref=pdzghrsrb24last2014/3/7,2014/3/7)

由于对“Taoism”和“Tao Te Ching”类属界定的不同,我们还可以在这两个排行榜外找出其他的排行榜,但经笔者较长时间的分析,发现基本规律一致:第一,进入排行榜的多以阐释道家思想之人生智慧为主要内容,涉及各个行业,读者反馈较热烈;第二,进入排行榜的译本中,不懂汉语的“译者”如米歇尔、Dennis Waller等译本长时间位于各排行榜前位,学术译本排名相对靠后,进入前20名的多为冯家福、陈艾伦、刘殿爵等的译本,其他学者如韩禄伯、安乐哲的质量非常高的学术译本大众反响并不强烈。

(二)读者评价显示:内容的可读性更重要,学术性相对靠后

读者评价最能体现大众对文本的印象,我们可通过亚马逊网站的读者评价窥见其市场反响。亚马逊网站多会列出该书销售排名,而且会列出读者评价分(满分为5分)及给予5分、4分、3分、2分、1分的各是多少人,并显示其对某评价的态度。以Stephen Mitchell的译本为例,读者评价为47分,其中23人给5分,7人给4分,2人给3分,其他几百名读者表示了对这些评语的态度。如评语“A simple & accurate translation stunningly presented”的认同数是“171 of 176 people”,即有176名读者看到此评语,其中的171人表示了认同。从读者评价中,我们可以发现读者所关注的对象,如读者IrishGit对Stephen Addiss译本的评价是:“crystalline terseness of the original…each section is given in Chinese along with a glossary so that you can make your own translation…this one comes closest to the spirit of the original…its presentation & the stunning ink paintings/calligraphy.”[2]可见译本的如下特点受人关注:“和原本一样简洁”,“边上附有利于读者自己理解和翻译的汉字”,“与原文精神接近”,“中国味的水墨画”。由此可见,该译本受欢迎的关键因素在于读者认为译本与原本精神相接近,符合受众想象中的原文,中国汉字和水墨画也加分不少,这则评语受到了65个人中的64个人的认可,可见这个标准基本为大家所接受。

从重要道家读物的读者反馈可知,读者对道家读物更关心的是其可读性而不是学术性。在前期调查中,笔者根据如下两条标准确定了对象文本:第一,在“Taoism”和“Tao”或“Tao Te Ching”单类中排名非常靠前或是单类并不特别靠前但多次出现在不同排行榜中;第二,读者评语受认可度很高,或是虽然受认可度不高,但评价比较深刻。在此基础上,笔者筛选了一些重要译本和读物的读者评价进行了统计,经过分析,总结出读者最为认可的方面如下:一是读物内容要能够传达道家“智慧”而不是僵化的哲学概念。太强的学术性会影响读者理解,被认为过于僵化,与美国大众认为《道德经》表现生活智慧这一点并不契合;太强的现代感或主观性则使读者认为文本过分浮躁或是个人偏见太强,是将《道德经》或道家思想扭曲为一己工具。二是读物的表达方式要易于接受,平实语言更受欢迎。三是要具有较强的可读性,小故事和好的图片都受人欢迎。

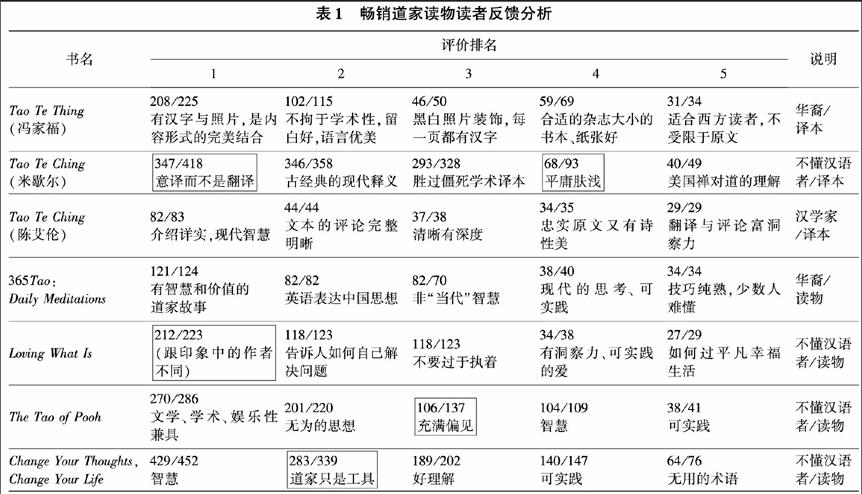

限于本文篇幅,笔者仅以部分重要读物的读者评价为例来演示此特点。表1中的读物既有《道德经》的译本,也有阐释道家思想的读物;作者身份既有华裔,也有不懂汉语的美国人,还有汉学家。表中第一列为书名,第二至第六列按评语受认可量的多少依次列出主要文本评语的核心内容,最后一列标明文本作者和内容的特点。第一行至第三行文本为译本,其中作者有华裔作家、不懂汉语的美国畅销书作家、汉学家。第四至第七行为读物,作者也包括不懂汉语的美国人与华裔。其中所列数字是对此评语的认可人数,如208/225,则表明对此评论发表意见的有225人,其中认可该评语的有208人。画框部分表示该意见对文本为否定态度。

从表1中可以看出:在读者看来,不拘于学术性的“智慧”在7本书的评价中分别位列2、2、1、1、2、4、1,但是,过分“现代化”的智慧引人反感,如米歇尔译本被否定的原因是“意译”成分太多。米歇尔妻子的Loving What Is则因为她在该书中表现的生活态度与其素来给读者的印象不一致而被读者质疑为有意为之,Change Your Thoughts, Change Your Life被认为作者只是在拿道家当作自己的工具,The Tao of Pooh被认为对其他思想评价太偏激。值得注意的是,这四则负面评价都出自畅销文本的评价中,可见道家思想的“大众化”和“现代化”在不同受众中会引起完全不同的印象。可见,尽可能符合《道德经》原文本,以平实的语言传达生活智慧,避免学究气,又避免过分“时代化”,加之以艺术感的图片与汉字,都能加强文本的吸引力。

(三)高频词统计显示:大众化内容更受欢迎

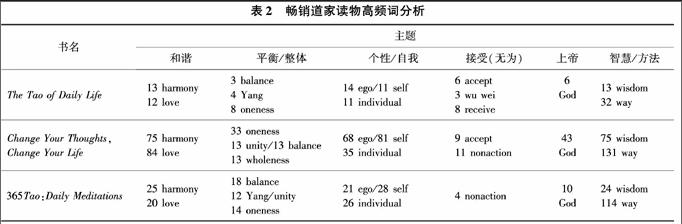

20世纪70年代以来的道家读本和译本中,某些词出现频率特别高。这些高频词往往集中于某一主题。它们一是出现在一些译本的序言或注解中,二是出现在道家思想阐释的读物中。美国人崇尚的“个性”“个人主义”“自由”“简单”等词出现频繁,与美国传统文化相异而逐渐被当代人所意识到的诸如“和谐”“整体”等词出现得特别多。此外,还有一些词则体现出美国人道家接受中的其他宗教影响,如“上帝”出现的机率也不低。限于篇幅,本文选择了几部畅销书演示如下(见表2)。其中,第一列为书名,后面几列分别为高频词的出现情况,同类性质的高频词被列于同一栏中,每一词前面是该词的出现次数。由于译本多是对《道德经》的翻译,底本中本来就有一些是高频词,故译本出现高频词也有一定必然性,因而本文不选择译本作为高频词的统计对象。表中仅以阐释类文本作为表现对象,该类文本主要以自己的语言阐述道家思想,因而更能够看出文本的主观倾向性。为保证选择对象的代表性,下表中所列书的作者既有以美国文化为母文化者,也有华裔作家。

从表2中可见,其中与“个性”相关的“ego、self、individual”出现频率很高,而根据笔者对文本内容的分析可知,中国道家文化已经与强调个性的美国主流文化相融合(其融合方式本文不作探究)。“和谐”思想被深入接受,而“爱”与“和谐”一样出现,且机率相近,说明原本强调“相濡以沫,不如相忘于江湖”的道家之“和”与西方的“爱”也实现了妥协。更值得注意的是,“平衡”及相关的“整体”类词汇出现频率也很高,这证明在西方看来,“道家”的整体观是其重要特点,这是近几十年来西方学界将系统论与道家思想相联系的倾向在道家大众传播中的表现。此外,“上帝”这个词并未绝迹,相反,在某些书中出现频率非常高。

表2中只列出了几部作品为代表,其他的书基本也可归为这些类别。例如在“The Tao of Pooh”中,“knowledge”出现频率较高,它是作者否定的理性知识,该词是“wisdom”的反面。可以说,美国人之对“道”的接受,意味着他们在以道家塑造他们新的自我观、价值观及思维方式,它并未表现为高深的哲学术语,而更多地表现为生活智慧和思维方式。

如上所述,道家在当代美国显示出传播的大众化倾向:第一,从内容讲,对现实生活有指导意义的生活智慧比哲学术语更受青睐;第二,从文学特点讲,非学术性、更易于理解的平实语言深受好评;第三,从娱乐性讲,内容的趣味性非常受重视;第四,从艺术性讲,富有中国意蕴的插画和汉字都可为读物加分。

二、文本传播大众化倾向的启示

笔者认为,基于道家大众传播在道家传播中的重要地位,在中国文化海外传播中应该顺应此一特点,具体可从如下方面着手。

(一)重视接受国的大众媒体传播力量

当前,中国对海外的文化输出以中国的官方输出为主,如建设孔子学院和播放形象片,在某种程度上它确实取得了巨大效果,但也遇到了一些阻力。从受众理论看,受众的接受行为不是完全被动的,因而传播主体的政府身份与受众的被动接受易引发受众反感。有鉴于此,我们更应该考虑利用输入国的民间力量,使文化输出由中国官方的输出变为西方民间的主动接受。

在这方面,美国出版界有不少成功案例。如在林语堂《生活的艺术》面世前,赛珍珠为林语堂造势,同时,赛珍珠还给林语堂写序,又由自己的出版公司出版,还特意请了有名的书评家给他写书评。米歇尔的《道德经》译本也是这种大众媒体经营的成功产品,它由美国Times斥资,聘请并非汉学家也非中国学者的畅销书作者米歇尔写作,出版后,该书又根据市场反应再版过若干次,内容也有所丰富,如加入中国画。此外,Change Your Thoughts, Change Your Life的作者卡恩也是畅销书作家,他们道家知识并不专业,但他们善于把握大众阅读习惯。经由大众媒体的经营和推销,他们的书迅速占领市场。传播者还善于根据时势调整传播策略和内容,如冯家福的译本也多次再版,译者在再版时考虑到当代女性主义的特点,对译文作了相应改动。

(二)适当的文化妥协和文化适应

从当前的畅销书排行来看,最为畅销的《道德经》译本并非中国本土翻译家的作品,而多是地道的美国作家,多年来排名靠前者是米歇尔的译本。如前所述,译者米歇尔不懂汉语,只是在阅读英译本的基础上“翻译”的《道德经》。作者为了传达他理解的道家思想,用了非常现代化的语言和内容,如“When a country is in harmony with the Tao,the factories make trucks and tractors. When a country goes counter to the Tao,warheads are stockpiled outside the cities.”[3]很多人认为这使《道德经》避免了僵化,普及了道家知识。这种文化适应的效果还体现在非常畅销的冯家福译本中,华裔冯家福中国文化功底深厚,但他又非常熟悉西方文化,曾经和杰克·克鲁亚克及其他“垮掉的一代”有密切交往,他的译本广受欢迎当与他在翻译中和其他西方作者的合作有必然联系。

大众读本更受欢迎,与其更多的文化妥协和适应有关系。大众读物作者多是从英译本接触道家,而英译本中的 “道”在以“heaven”、“God”、“reason”、“principle”等面目出现时,已经是经历了文化妥协。正因为此,大众读物作者对原文本的哲学认识大多没有一些学者精确,但是其在输出他们的道家理解时,更多地使用了西方语言,这能够使“道”在误解中被人接受,这种文化妥协并非害群之马。实际上,世界范围内的思想传播也离不开文化妥协,例如中国魏晋时期以中国言语格佛家之义,使得佛教在文化妥协中生存了下来。相比之下,基督教早年进入中国时,则因坚持信仰的纯正而受到抵制。另一方面,当前西方开始接受的“Tao, Yin, Yang”最初也是被以西方语言解释才获得进入异域文化的“通行证”的。因此,我们应该以暂时的文化妥协换取文化接受,只有这样,文化才能不仅仅被当成博物馆里的遗物供人瞻仰,而是进入现实生活获得新的生命力。

(三)针对不同受众设计相应的传播内容

大众道家接受中,还有一个有趣的倾向:对同样的内容,不同受众会有截然不同的反应。如一些畅销文本销量大,但整体评分有时候并不很高,而且其评价往往歧义极大,喜欢者与厌恶者数目不相上下,正是这导致了销售与评价并不成正比。

受众对文本迥异的评价和态度源于其本身的不同。以对畅销书作家米歇尔和卡恩的书的读者评价为例,好评者认为这种通俗化能够使人们得到实际教益,差评者则认为这不是真正的《道德经》和道家思想。如对卡恩的评价,429个好评者认为这是“Take time for 81 days of Wisdom”,认为它体现了生活智慧;但也有283个人给予了一星评分,他们认为“he attempts to use a classic text of ancient Taoism as a vehicle for his latest commercial project.”即认为这只是卡恩将《道德经》当作自己商业项目(即其他成功术之类的书)的工具。再如对米歇尔的译本,193人认为“version breathes new life into a 2500yearold text”,认为其使古老的译本充满了新生命,347人认为“Why read a paraphrase instead of a translation?”即认为读这样的书不如去读一本真正的译本。之所以如此,是因为受众有不同。正如米歇尔译本的一位读者分析的:“there seem to be two factions: those who find Mitchells version thoughtprovoking and soulstirring, and those who focus on what they see as its poetical liberties with the original. The first group is primarily interested in using the text as a catalyst for reflective insight into the nature of reality. The second group is primarily interested in the text as an historical document. The first group seeks transformation. The second group seeks scholarship.”[4](认为有两个群体,一类认为译本易于理解,引人深思,一类则关注原本的诗性的自由。前一类关注以文本引发对现实的深入洞察,后一类主要关注其作为历史文本的一面。前一类寻找转换,后一类关注学术。)可见,不同的出发点会影响其对文本的评价,这些评价提醒我们:在传播道家文化时,我们应该根据目标受众调整内容特点。对于有道家认识基础的受众,传播内容应该更深入也更贴近文本;对于没有道家基础的受众,我们应该更多地对其思想进行阐释,但要注意其“转换”的程度,不可使之成为庸俗化的道家。

当前中国正在致力于推进中国文化形象的建设,道家思想在西方的传播热是中学西渐事业的有利契机,我们应该利用好这种形势,并将其经验用之于我们其他文化事业。文化传播过程中,我们应组织能够打通中西文化的学者和作者,根据目标受众的情况,合力编就适应他国文化水土的作品,并且要利用媒体的多方面力量,以合适的营销手段带动整个传播工作的开展,促进中学西渐事业的发展。

[参考文献]

[1] Louis Lomjathy. misconceptions concerning Daoism[DB/OL].[20140317].http://media.bloomsbury.com/rep/files/9781441168733commonmisconceptionsdaoisttradition.

[2] A good Tao—for Now[EB/OL].(20140210)[20140317].http://www.amazon.com/TaoTeChingLaoTzu/dp/1590305469/ref=zgbstabpdmw3.

[3] Laozi. Tao Te Ching: An Illustrated Journey[M]. New York: Harper Collins Publishers, 1999:49.

[4] Kerry Walters. Lets not be textual idolators[EB/OL].(20051030)[20140317].http://www.amazon.com/TaoTeChingLaozi/dp/0060812451/ref=zgbs2975252.

[责任编辑:夏畅兰]

Strategies of Chinese Cultural Output to the West in Considerating

the Popularization of Taoism in America

CAI Juemin

(School of Communication, Tianjin Foreign Studies University, Tianjin 300221, China)

Abstract: Cultural output is now an important goal of the cultural development of China. The popularity of the translation of Tao Te Ching and the books on Taoism remind us of the way of transmitting Chinese culture in the world, which showed as follows: popular literature on Taoism ranking in the top, highfrequency words showing public thought, reviews showing the public thought more popular. In view of such tendency, we should promote Taoism communication as follows: to use the power of the mass media, moderately adapt to the culture of the importer, and write contents according to different target audiences.

Key words: popular literature; Taoism; popularization; transmission; audiences