皮层下带状灰质异位的DCX和LIS1基因检测

2015-11-02欧阳梅李淡芳张佩琪李花胡湘蜀刘兴洲

欧阳梅李淡芳张佩琪李花胡湘蜀刘兴洲

皮层下带状灰质异位的DCX和LIS1基因检测

欧阳梅*李淡芳*张佩琪*李花*胡湘蜀*刘兴洲*

目的 对皮层下带状灰质异位症(subcortical band heterotopias,SBH,双皮层综合征)患者进行已经证实的致病基因DCX和LIS1检测,明确其基因型与临床表型、影像学的关系。方法 对确诊为皮层下带状灰质异位症的1例患者进行相关基因DCX和LIS1的检测。结果 发现患者有DCX基因2号外显子新发突变,c. 451A>G(p.K151E)。结论 对确诊的SBH患者进行相关基因检测对分析患者的表型、影像学特点及预后有重要的临床意义。

皮层下带状灰质异位症 DCX癫痫

皮层下带状灰质异位症(subcortical band heterotopias,SBH)是神经发育移行异常导致的脑发育障碍疾病。胚胎期当神经元母细胞因为各种原因(外伤、基因突变、药物等)无法顺利从室管膜下向皮层移行,存活的神经元母细胞在移行过程中出现异常,形成与正常皮层相同或者相似的结构[1]。有两个基因证实与SBH的发生有关,DCX(同时被称为doubecortin或者XLIS),定位于X染色体Xq22.3-q23;为主要的致病基因;该基因在胚胎早期高表达,出生后表达明显降低也提示该基因与神经系统发育密切相关[2]。另一个基因为LIS1(也被称为PAFAH1B1,编码一个血小板激活因子乙酰水解酶bata1亚单位)位于染色体17p13.3[3]。目前国内未见该类患者相应基因检测的详细报道。本研究对临床诊断明确的患者进行相关基因检测,发现患者的DCX2号外显子c.451A>G突变,相应氨基酸突变为p.K151E,为新发现错义突变,可能为致病性突变。

1 对象与方法

1.1研究对象 患者的临床资料如下:患儿LYM,女,11岁,右利手,因“反复发作性神志不清7年余”入院。患儿4岁首次发作,感冒后出现意识不清、双眼发呆、流涎、喉部咀嚼样动作,伴左侧肢体阵挛抖动。持续约1 min。发作前无明显预感,发作后睡眠半小时到1 h,发作为10次/年,清醒睡眠均可发作。5岁开始服用丙戊酸钠0.4 g每天2次+香草醛片2#每天2次无发作,9岁时停用月6个月余感冒后再次出现发作,表现同前,但程度较前更严重,当天共发作3次。此后给予调整为拉莫三嗪16.7 mg每天2次,+德巴金0.5 g,每晚1次后无发作。此外,患者经常出现发作性全身不定部位肢体轻微抖动一下,睡眠中出现。母孕期:无异常。足月产程长而转剖腹产,出生时正常。1岁说话,1岁3个月能走路。现小学二年级,成绩差,不能完成1~10计算,日常生活基本自理。神经系统查体未见明显异常,入院查头颅MRI平扫报告:①考虑层状灰质异位;②双侧额枕叶局部局脑回畸形;③透明隔囊肿形成。视频脑电图报告:异常脑电图III(清醒/睡眠),间歇期:癫痫样放电,弥漫性,双中央-颞区著;诊断为层状灰质异位,给予行经典型无脑回畸形LIS1和DCX基因分析。

1.2方法 ①基因组DNA定量;②用PCR-测序技术分析LIS1,DCX基因编码区及邻近内含子区有无点突变。

2 结果

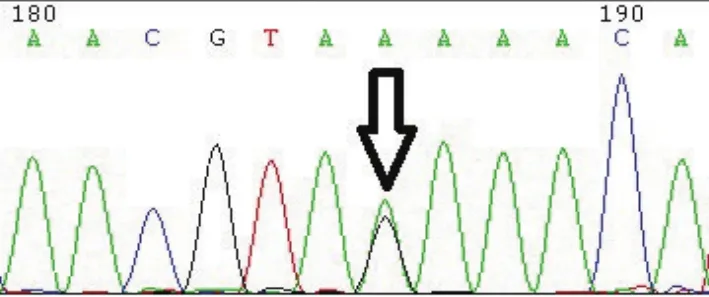

被检样本LIS1基因编码区及邻近内含子区未见致病突变位点:被检样本DCX基因编码区找到1个错义变异点:c.451A>G,p.K151E,其双亲均未携带此变异点。

3 讨论

皮层下带状灰质异位(SBH,双皮层综合征)是一种神经元行障碍性疾病,临床主要表现为癫痫发作、不同程度的智力障碍。磁共振成像技术的发展和应用,提高了大脑皮层发育在癫痫病因学上的诊断水平。高分辨率的头颅MRI可以准确评估脑沟的分布和深度、皮层厚度、灰白质界限。SBH患者头颅MRI表现为双侧对称的异常灰质带,位于侧脑室和外皮层中间。

皮层下带状灰质异位根据头颅MRI可分3型。部分型:累及1~2个脑叶,间歇型:累及2个脑叶及第3个脑叶的一部分;弥漫型:累及3个以上脑叶。pachygyria-SBH:前部巨脑回畸形合并后头部皮层下带状灰质异位。男性患者的MRI变异性更大,有多种不同的表现,如部分型、间歇性后头部、pachygyria-SBH。女性的MRI主要为经典的、弥漫性的SBH和前头部为主的带状灰质异位。男性患者的智力障碍差别很大,而女性患者一般有显著的智力障碍。SBH患病率性别比例差别大,女性:男性(110:13)。前头部为主的SBH倾向于遗传性,而后头部为主的SBH倾向于散发性。

散发女性、家族遗传倾向的患者、无脑回畸形的男性患者,有80%可发现DCX基因突变。而散发的男性多发现LIS1基因突变,并主要表现为无脑回畸形。两种基因突变的性别及临床差异可能与杂合子女性基因表达的随机失活效应有关。符合之前的假设,该基因突变表现为一个从SBH、巨脑回畸形到无脑回畸形的一个连续的疾病谱。研究证实DCX突变与前头部脑区有关,临床症状更严重,而LIS1突变多见于严重的无脑回畸形或者累及顶、枕部的SBH。对男性患者的基因分析发现,这些突变包非编码区的、截短突变、嵌合体等突变[4]。

SBH患者可仅表现为体型异常及智力障碍,也可表现为不同类型的痫性发作。对30例男性患者分析发现,36%患者表现为一种单一的癫痫发作,主要是复杂部分性发作。64%有多于一种癫痫发作类型。起病年龄从生后5 d到16岁不等,儿童期可表现为不同类型癫痫性脑病,可伴有严重的智力障碍,成人期起病多为部分性发作,智力基本正常。

图1 DCX基因2号外显子c.451A>G突变,相应氨基酸突变为p. K151E,为新发现错义突变,可能为致病性突变

图2 患者头颅MRI(T2flair及T2轴位)双侧大脑半球深部白质内较对称层状的灰质样信号影,透明隔囊肿形成

图3 患者脑电图 背景基本正常,间歇期放电提示双侧大脑半球大量同步性低至中波幅棘慢波,以双中央-颞区为著

SBH患者头皮脑电图无特异性,主要和临床发作特点相关[5]。可表现为多灶性放电、全面性放电、癫痫性脑病改变。睡眠脑电图提示在非快速眼动睡眠期(NREM)出现癫痫样放电持续状态,而在快速眼动睡眠期(REM)双额区、额颞区出现尖波。长时间的13 Hz左右的纺锤波,提示睡眠结构出现紊乱[6]。本例患者的间歇期脑电图提示为中央颞区为主放电,类似于伴有中央颞区棘波的儿童良性癫痫。因此对于首诊的癫痫患者,需要结合头颅MRI进一步深入诊断,以避免漏诊、误诊。

对SBH患者进行发作期及间歇期的脑功能影像学研究发现,致痫灶位于皮层下异常增多的皮层可能性大。双皮层中正常和异常的神经元均投射至皮层下区域,同时和丘脑有纤维联系。异常皮层还与纹状体、脑干和脊髓相联系。通过18F-FDG PET和Tc-ECD SPECT对发作期患者的研究发现,相比正常的皮层,异常神经元中有糖代谢增高,rCBF增加[7]。

目前对于SBH患者治疗仍抗癫痫药物为主,但该疾病倾向于耐药。对耐药性、难治性癫痫患者进行了外科手术治疗。部分患者表现为早期改善,对大多数患者的癫痫发作的频率及严重程度无持久的改善作用。

患者的突变位点考虑为新生突变可能大。此错义变异点目前还未有文献报道是否致病,SNP数据库也未见收录。Jamuar等[8]对518例脑发育畸形的患者进行DNA检测,其中包括30例层状灰质异位,20例伴有多小脑回畸形的巨脑回畸形、61例侧脑室结节状灰质异位,47例脑回畸形,发现有27例患者外周血突变,其中8例为嵌合体突变(尤其在患者)。SBH采用的是外周血提取DNA,本研究纳入的患者双亲未发现有明显突变,不能排除双亲是否存在生殖腺嵌合现象,再次生育时可考虑进行产前诊断减少再发风险。因此,对SBH进行相关基因检测包括对DCX和LIS1基因进行常规检测,需要联合应用多种检测方法提高诊断水平,对遗传学具有重要意义,本研究未进行相关突变的功能学研究,有待进一步探索。

致谢:感谢北京大学遗传学系黄昱老师在基因诊断给予的技术支持和指导。

[1]Gewei L,Volney S.Cerebral developmental disorders[J].Curr Opin Pediatr ics,2006,18:614-620.

[2]Reiner O.LIS1 and DCX:Implications for Brain Development and Human Disease in Relation to Microtubules[J].Scientifica,2013,2:39-75.

[3]Gleeson JG,Allen KM,Fox JW,et al.Doublecortin,a brain-specific gene mutated in human X-linked lissencephaly and double cortex syndrome,encodes a putative signaling protein[J].Cell,1998,92(1):63-72.

[4]des PV,Pinard JM,Billuart P,et al.A novel CNS gene required for neuronal migration and involved in X-linked subcortical laminar heterotopiaandlissencephalysyndrome[J].Cell,1998,92(1):51-61.

[5]Tyvaert L,Hawco C,Kobayashi E,et al.Different structures involved during ictal and interictal epileptic activity in malformations of cortical development:an EEG-fMRI study[J].Brain,2008,131(Pt 8):2042-2060.

[6]Sforza E,Marcoz JP,Foletti G.Sleep spindle activity in double cortex syndrome:a case report.Epileptic Disordv[J].2010,12(3):228-231.

[7]Ito K,Nakata Y,Matsuda H,et al.Evaluation of FDG-PET and ECD-SPECT in patients with subcortical band heterotopia[J]. Brain Dev,2014,36(7):578-584.

[8]Jamuar SS,Lam AT,Kircher M,et al.Somatic mutations in cerebral cortical malformations[J].N Engl J Med,2014,371(8): 733-743.

R749.1

A

2015-03-31)

(责任编辑:李立)

10.3969/j.issn.1002-0152.2015.10.010

*广东三九脑科医院(广州 510510)