非布司他和别嘌醇治疗痛风有效性和安全性的meta分析

2015-10-31张贵江

张贵江

(辽宁丹东市第一医院 风湿免疫科,辽宁 丹东 118000)

非布司他和别嘌醇治疗痛风有效性和安全性的meta分析

张贵江

(辽宁丹东市第一医院 风湿免疫科,辽宁 丹东 118000)

目的 探讨非布司他和别嘌醇治疗痛风有效性和安全性的meta分析。方法 在EmBase、PubMed、Cochrane图书馆、CBM和CNKI和数据库中检索非布司他的随机对照试验(RCT)。分别进行文献筛选、数据提取和质量评价,利用Cochrane系统评价的原理和方法,使用R evMan 5.2.7软件(Cochrane 协作网)开展Meta分析。结果 Meta分析纳入5个(RCT)。接受非布司他治疗的患者血清尿酸(sUA)水平与别嘌醇相比更容易降低至6 mg/dL以下;非布司他没有降低痛风的发作率的作用;非布司他组的不良反应发生率低于别嘌醇组。结论 非布司他更容易将sUA水平降至6 mg/dL以下,但没有得出有效证据证明非布司他痛风发作的预防效果优于别嘌醇,且非布司他价格偏高,若患者合并肾功能不全,可选此方法,一般情况下不适合作为治疗慢性痛风的常规选择。

非布司他;别嘌醇;有效性和安全性;痛风;meta分析

痛风是一种与嘌呤代谢失衡以及血清中尿酸清除率降低所诱发的高尿酸血症密切相关的单钠尿酸沉积所致的晶体相关性关节病。临床中将血清尿酸(sUA)的异常升高作为诱发痛风的极其重要的生化基础,也是导致痛风病发的一类直接因素。临床中常使用药物对痛风患者进行干预以降低其sUA水平,其中别嘌醇是最具代表性的药物之一,其可以起到抑制黄嘌呤脱氢酶及黄嘌呤氧化酶的作用,以达到抑制由黄嘌呤和次黄嘌呤向尿酸和黄嘌呤的生物转化,进而控制患者体内sUA水平。但有研究发现,其还可以广泛抑制嘌呤-嘧啶通路中的大量酶的活性,诱发诸多不良反应,进而限制了其广泛应用。2009年年初,美国食品药品监督管理局批准的上市药物中,非布司他作为一款全新的降sUA的药物受到广泛关注,其可以特异性地对黄嘌呤氧化酶产生抑制作用,而不影响通路中其他酶活性。此外,临床中还可以全剂量的的给轻中度肾功能不全患者应用该药物,提高这部分患者的临床治愈率。本文通过进行文献筛选、数据提取和质量评价,利用Cochrane系统评价的原理和方法,运用Cochrane协作网提供的R evMan5.2.7软件进行Meta分析,比较非布司他和别嘌醇治疗痛风的安全性和有效性。

1 资料与方法

1.1一般资料:本次研究使用随机对照试验(RCT)法对试验进行设计。所有参与本次研究的患者其临床症状均符合美国风湿病学会诊断标准,且其sUA均>8.0 mg/dL。分别使用非布司他与别嘌醇对患者进行为期4周以上的药物干预,在治疗结束后对治疗的有效性、安全性进行综合评价,以患者sUA水平以及痛风发作率作为有效性评价指标,此时,以诸如腹泻、头痛、肝功能异常、上呼吸道感染等在内的不良反应发生率作为安全性评价指标。

1.2文献检索:使用网络在PubMed、EmBase、CBM、Cochrane图书馆和CNKI数据库中进行综合检索,以2015年3月(2013-3-20进行末次检索)作为检索终止时间。中文检索词包括别嘌醇、非布司他和随机对照试验等。英文检索关键词包括allopurinol、febuxostat、randomized controlledtrials等。

1.3资料提取:将所有符合筛选标准的文献在统一的表格中进行记录,并对文献质量进行评估,对设计的资料进行提取。

1.4统计学方法:使用RevMan5.2.7软件(Cochrane协作网)开展Meta分析。异质性检验使用χ2检验,若P<0.01,则认为差异具有统计学意义。计数资料:连续变量用加权均数差(表示效应量,用相对危险度表示效应量,使用95%置信区间进行区间估计。

2 结果

2.1基本信息结果:本次研究中共提取到76篇有效文献,在对重复的36篇文章剔除后保留40篇,后在进行二轮评估,删除20篇无关文献(非别嘌醇对照1篇、综述5篇、受试者为健康人群4篇、非RCT研究8篇、),全文阅读后删除15篇(不符合诊断标准4篇、数据重复8篇、不包含结局指标3篇),最后留下入选标准的RCT5篇(基本特征:比较别嘌醇与非布司他在对痛风进行治疗时的安全性及有效性,但是这些研究所使用的药物干预剂量及时间均不同)。

2.2Meta分析结果

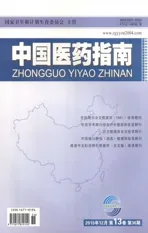

2.2.1sUA水平低于6.0 mg/dL的患者比例结果:在所筛选的5篇文献中,均患者有sUA水平低于6.0 mg/dL。Meta分析结果显示:非布司他组的sUA与别嘌醇组相比更容易达到目标水平(<6.0 mg/dL)[RR=1.56,95%CI:1.22~2.00,P<0.01],见图1。

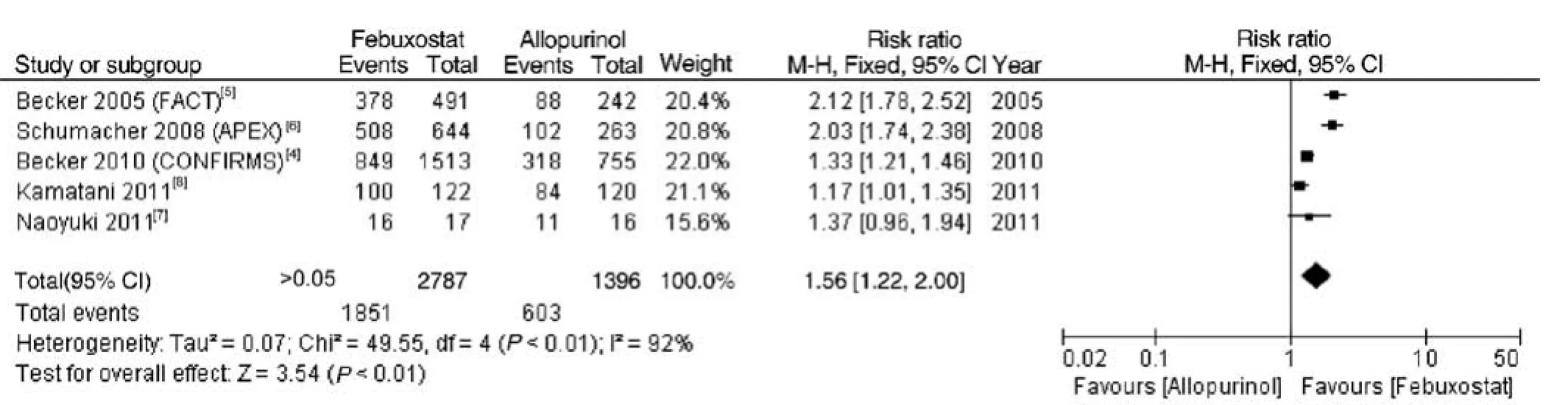

2.2.2痛风发作率结果:本次研究筛选的两篇文献中,患者的发作率分别处于预防期及非预防期。前8周给予秋水仙碱(0.6 mg/d)或萘普生(500 mg/d)对患者的痛风进行预防,后开展Meta分析发现,在预防期别嘌醇组患者的痛风临床发作率明显低于非布司他组[95%CI:1.24~1.79,RR=1.49,P<0.01],但当患者处在非预防期其,两组患者的痛风发作率间并无显著性(P>0.05),见图2。对使用不同剂量非布司他对预防期患者进行分析发现,低剂量组和高剂量组的痛风发作率分别为25.8%和36.0%,且随着剂量的增加而增大,有显著性差异(P<0.01)。

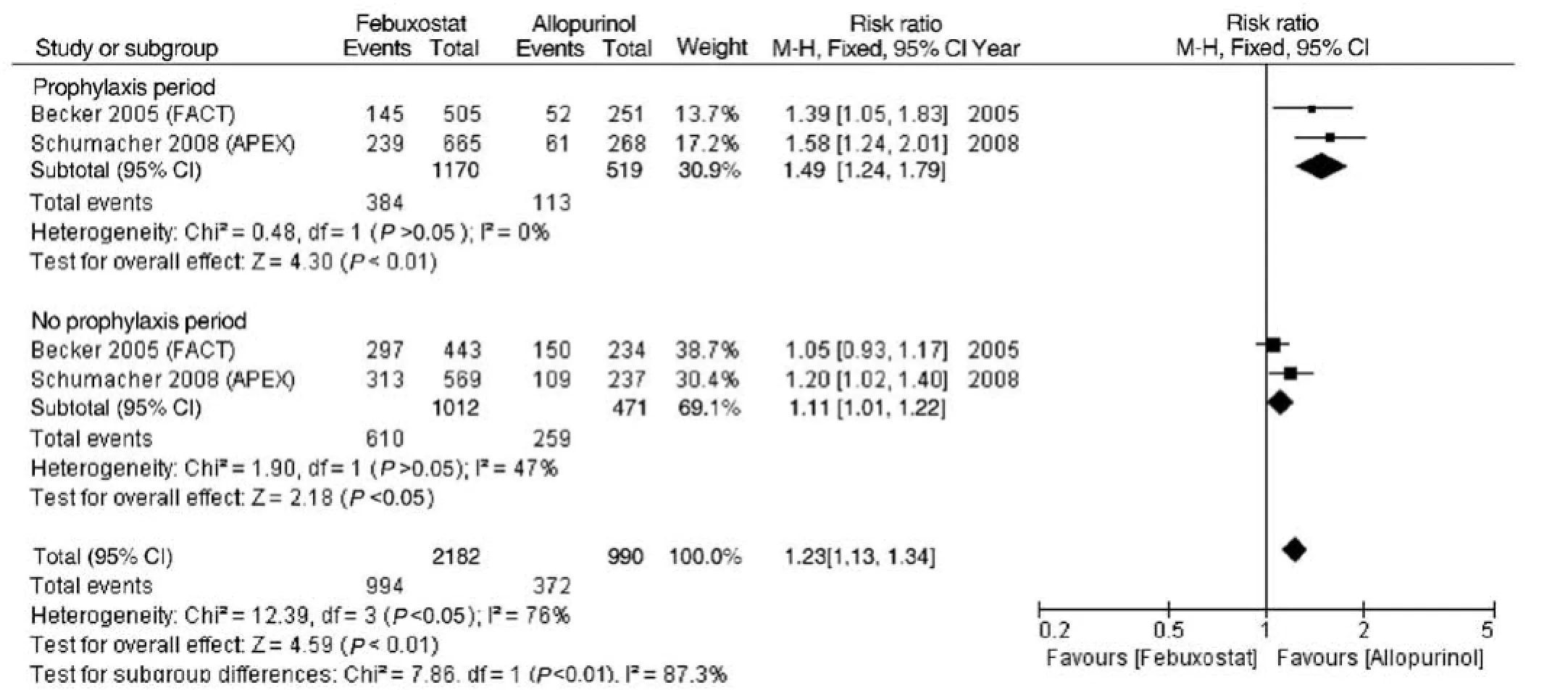

2.2.3不良反应发生率:别嘌醇组不良事件发生率高于非布司他组[RR=0.95,95%CI:0.90~0.99,P<0.05],其中腹泻(P>0.05)、头痛(P>0.05)、肝功能异常(P>0.05)、上呼吸道感染(P>0.05)等较为常见的不良反应发生率间并无显著性差异常见,见图3。

3 讨论

痛风是一种与嘌呤代谢失衡以及血清中尿酸清除率降低所诱发的高尿酸血症密切相关的单钠尿酸沉积所致的晶体相关性关节病[1]。血清尿酸(sUA)水平升高是导致痛风发作的重要生化基础,也是直痛风发作的接危险因素,一般痛风患者通过长期使用药物干预来降低sUA水平[2]。别嘌醇是常用的降低血清尿酸(sUA)水平药物,能起到有效抑制黄嘌呤脱氢酶及黄嘌呤氧化酶的作用,达到抑制由黄嘌呤和次黄嘌呤向尿酸和黄嘌呤的生物转化,进而控制患者体内sUA水平[3]。但有研究发现,其还可以广泛抑制嘌呤-嘧啶通路中的大量酶的活性,诱发诸多不良反应,进而限制了其广泛应用[4]。

图1 末次随访别嘌醇组和非布司他组的sUA水平低于6.0 mg/dL的比例

图2 在预防期和非预防期别嘌醇和非布司他的痛风发作率

图3 非布司他和别嘌醇的不良反应发生率

通过本次Meta分析[5],表明入选文献研究存在较大的差异性。通过对痛风发作率的亚组进行分析发现,非布司他组患者发病率明显高于别嘌醇组,且在痛风预防期时组间差异则更为显著,此外,伴随着用药剂量的增加,非布司他组患者的痛风临床发作率却出现上升现象,分析认为其可能与高剂量非布司他导致sUA消除速率过快有关,研究也发现高剂量组患者的sUA临床达标率(<6 mg/dL)较高,间接支持了前面的推测。别嘌醇(S|17.45/月)和非布司他(S|153.88/月)价格差异较大,在药品的临床应用时,不同药物的安全性及有效性是评价药物的重要指标。本文利用Meta分析发现,在清除血清中sUA时,非布司他作用显著强于别嘌醇,但在预防痛风效果不及别嘌醇。

综上所述,非布司他更容易将sUA水平降至6 mg/dL以下,但没有得出有效证据证明非布司他痛风发作的预防效果优于别嘌醇,且非布司他价格偏高,若患者合并肾功能不全,可选此方法,一般情况下不适合作为治疗慢性痛风的常规选择。

[1] 马亚.尿酸与血管内皮损伤的基础与临床研究[D].北京:北京协和医学院,2012.

[2] 杜娜,王颜刚.抑制尿酸合成药物的疗效与安全性评价[J].药品评价,2015(7):50-54.

[3] 朱科达.治疗高尿酸血症致慢性痛风的新药非布司他临床分析[J].医药前沿,2014,1(11):217-218.

[4] 杨雪,薛愉,邹和建,等.非布司他临床应用及不良反应[J].药物不良反应杂志,2014,16(3):168-170.

[5] 王凯娟,王润田.中国幽门螺杆菌感染流行病学Meta分析[J].中流行病学杂志,2003,24(6):443-446.

R971.1

B

1671-8194(2015)36-0073-02