上海科技跨越辉煌66年

2015-10-31上海市科学技术委员会

文|上海市科学技术委员会

上海科技跨越辉煌66年

文|上海市科学技术委员会

编者按:无论是新中国成立之初的百废待兴,还是全面建设社会主义小康社会时期,60多年来,上海科技硕果累累,创造了众多全国第一乃至世界第一。这些成就有力地推动了当地传统产业的升级换代,促进了高新技术产业的发展。今天,就让我们沿着历史的脉络,一起见证这座城市随着科技事业发展取得的进步与成就。

辉煌历程

“向科学进军”。新中国诞生初期,上海科技“百废待兴”。新中国成立之初,上海科技机构只有15个,科技人员只有238人。突破经济封锁,提升科技实力,是上海科技界的历史使命。1956年党中央发出“向科学进军”的号召,上海确定了科技工作向“高级、精密、尖端”发展的方针。在1960年1月召开的上海市科技工作会议上,聂荣臻同志作《急起直追全面攀登科学技术高峰》的报告,会议确定“科学技术必须为经济及国防建设服务”的方针,动员全市科技工作者向“高精尖新”进军,大力开展工业技术改造,加速发展尖端科学技术。会后,制订了当年的科技发展计划和3年、8年的科技发展规划,各行各业也都制定了具体措施。1963年1月,上海市委和市政府再次召开全市科技工作会议,周恩来总理出席会议并讲话,提出“实事求是、循序前进、并头齐进、迎头赶上”的科技工作指导思想,希望上海科技界在实现四个现代化中作出应有的成绩。在党中央的亲切关怀下,上海科技界坚持“独立自主、自力更生”的方针,高举“向科学进军”的旗帜,朝着把上海建设成为我国先进科学技术基地的方向迈进。

“科学的春天”。1978年3月中央召开全国科学大会,迎来了科学的春天。同年上海召开科学大会,提出了“抢时间、争速度,在本世纪内把上海建成为一个具有世界先进水平的科学技术基地”的奋斗目标。至20世纪80年代前期,上海形成了以新兴技术改造传统产业,努力解决国民经济中的重大科技问题,促进现代化建设事业发展的战略。经过若干年的努力,上海工业逐步向新的技术基础转移,技术进步的效益已成为上海工业稳定发展的重要因素。至80年代中后期,上海又进一步调整优化科技发展:加强科研和生产的结合,增强技术开发和创新的能力,以科技力量促进和推动外向型经济的发展;在技术发展上,坚持走出口型道路、集约型道路、集团型道路和知识型道路。进入90年代,世界新科技革命引发高新技术产业蓬勃兴起,1992年4月中央决定开发开放浦东,上海科技工作以大力发展高新技术产业、促进上海产业结构调整为战略目标,加速高新技术向产业转移,构建与上海功能定位相适应的高新技术产业发展总体框架。科学的春天,送来了改革开放的暖风,上海科技事业进入了一个全面振兴的时代。

实施“科教兴市”战略。20上世纪90年代中期,上海经济发展逐步进入重工业化发展阶段,上海经济的增长方式,从粗放型逐步转向集约型。上海提出了实施“科教兴市”战略。根据这一态势,确立了科技发展的4个具体战略目标和任务:一是以市场为导向的科技经济一体化战略;二是突出“高起点、强辐射、大跨度”的技术创新战略;三是抓重点、抓突破、抓制高点的赶超战略;四是实施深化改革和加快发展的协同推进战略。这四个具体战略的核心目标是构建“一流科技”,与构建上海“一流城市”相适应,加快上海建设国际经济、金融、贸易中心之一的步伐。进入21世纪后,随着经济全球化和科技进步的加速,以及中国加入世界贸易组织,上海如何充分利用入世的有利条件,努力分享全球科技创新资源,积极参加国际科技竞争与产业分工,在经济与科技全球化的进程中,把握发展的历史方位,站在新起点,寻找新突破,是摆在面前的紧迫任务。据此,上海确定了进入21世纪科技发展的战略思路:以“融入全国、融入世界”思想为指导,抓住“提升城市综合竞争力”这一主线,坚持“体制创新与科技创新相结合、抢占科技制高点与培育经济增长点相结合、政府推动与发挥市场机制作用相结合”,重点围绕增强科技原创力、提升企业核心竞争力、提高科技对经济社会的支撑力、强化科技融入世界的亲和力,推进知识生产中心、知识服务中心和高新技术产业化基地建设。

加强自主创新、建设创新型城市。2006年1月,中共中央召开全国科技大会。这次新世纪召开的第一次全国科技大会,确立了加强自主创新、建设创新型国家的战略。同年3月,胡锦涛总书记在全国“两会”上要求上海率先转变经济增长方式、率先提高自主创新能力、率先推进改革开放、率先构建社会主义和谐社会(简称“四个率先”)。在这种新形势下,上海确立了科技发展的重要战略目标和任务——围绕国家科技创新部署和建设创新型国家的总体战略布局,以增强自主创新能力和知识竞争力为手段,构建良好的创新体系,实施“三个支撑”,即支撑产业结构优化升级、支撑可持续发展、支撑城市功能提升。其基本内涵是:以坚持走中国特色、上海特点的自主创新道路为主线,贯彻“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针,坚持以应用为导向,以实施“引领工程”为抓手,着力突出创新体系和创新环境建设,聚焦国家战略、聚焦重大产业项目、聚焦创新基地,努力提升城市的自主创新能力,为实现“四个率先”,建设创新型城市打下了坚实基础。

政策环境

制定法规、政策为科技事业的持续发展提供保障。20世纪80年代,上海主要是针对扩大科研机构的自主权、实行有偿合同制的试点、推进技术市场和各种形式的科研生产联合体等方面出现的突出问题,围绕科研系统内部、科技与经济结合、科技体制改革外部环境和市场运行机制的形成而作出系列政策和法律规定。在科技管理方面,分别制定了《上海市经济技术开发区条例》(1988)、《上海市民办科技经营机构管理办法》(1989)、《上海市“星火计划”项目暂行管理办法》(1986)等政策;在政策与资源分配方面,制订了《上海市科学技术拨款管理办法》(1986)、《上海市自然科学基金试行条例》(1987)、《上海市合理化建议和技术改进奖励实施办法》(1987)、《上海市科学技术进步奖励的规定》(1986)等政策;在科技服务方面,制定了《上海市科技咨询管理办法(试行)》(1986)、《上海市技术服务和技术培训管理办法》(1986)等政策;在知识产权方面,制定了《上海市专利许可合同管理办法》(1987)、《上海市专利纠纷调处暂行办法》(1988)等政策。

20世纪90年代,上海科技创新政策重点面向成果转化和高新技术产业化。1990年,上海市人大通过《上海市漕河泾新兴技术开发区暂行条例》,这是全国第一部高新技术产业开发区地方法律。1992年上海市委、市政府作出《关于发展科学技术、依靠科技进步振兴上海经济的决定》,对发展高新技术产业等进行了全面部署。1995年出台《关于加速上海科技进步的若干意见》,对实施“科教兴市”战略、促进经济发展和社会全面进步等方面作出规定。1996年,上海市人大颁发《上海市科学技术进步条例》,全面规范和完善上海市科技进步工作的法律环境。1997年出台《中共上海市委、上海市人民政府关于加快本市高科技产业发展的若干意见》。1998年,市委、市政府发布《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》(简称“18条”),这是上海促进高新技术成果转化的标志性文件,其推动效力在全国起到示范作用。此后,又出台《关于上海市高新技术产业开发区深化改革的意见的通知》、《上海市高新技术产业开发区外高新技术企业认定程序(暂行)》、《上海市促进张江高科技园区发展的若干规定》等,为上海张江高新区的建设和发展创造条件。

进入21世纪后,重点面向创新体系的构建以及创新价值链的完善,上海科技创新政策进入了一个崭新的发展阶段。上海陆续在国内率先推出了《上海实施科教兴市战略行动纲要》、《实施人才强市战略行动纲要》以及《知识产权战略纲要》等重要文件,为增强城市综合竞争力提供了保障。同时,为贯彻落实国务院《关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要〉的若干配套政策》(简称“60条”),2006年5月,上海颁布了科技创新“36条”政策。截至2008年底,围绕国家和本市科技创新政策,上海市政府15个委办局陆续制定并颁布了“36条”政策的29个实施细则或工作方案,上海科技创新的政策体系基本形成。2008年9月,上海市委启动科技创新重大专题调研,重点梳理了现有政策体系,尤其是理清了企业最为关注的创新政策(研发费加计扣除、成果转化、高新技术企业、政府采购、人才培养与引进等)。在调研基础上,围绕加速成果转化和高新技术产业化,制定了《关于进一步推进科技创新加快高新技术产业化的若干意见》,重点提出了实施高新技术产业化重点项目、鼓励和支持科技创业、增强企业创新动力和能力、培育和发展创新集群、加强共性技术研发和公益性服务、推动科技投融资体系建设等六个方面举措,有效地补充了上海的科技创新政策体系。

制定实施科技规划和计划引导科技发展方向。改革开放前,上海科技发展规划注重提升上海科技实力,尤其是关注科技“更先进”的方向发展。1958年11月,上海首次科学技术工作会议召开,确定了上海科学技术重点任务规划,包括22个方向、52项重点任务。1960年1月,上海制定了1年、3年和8年的科技发展规划。1962年,1963年,投入1.25亿元,采用新技术、新工艺、新设备、新材料,对545项生产技术进行改造。1963年,又明确提出“把上海建设成为我国一个先进的工业和科学技术基地”的发展目标。

改革开放后,上海科技发展规划的指导方针逐步从塑造科技的优势转向面向经济主战场和以应用为导向的发展思路。1977年,制定了《上海市1978~1985年重点科学技术发展规划纲要》,提出“抢时间、争速度,在本世纪内把上海建成为一个具有世界先进水平的科学技术基地”的奋斗目标。1985年,制定了《1986~2000年上海市科学技术长远发展规划》,提出“经济建设必须依靠科学技术,科学技术必须为经济建设服务”的方针。1994年,制定了《“九五”计划及2010年科技长期发展规划》,确定了经济、社会和科技自身发展3个方面的9个重大计划。2006年,上海以市府1号文件发布《上海中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》。确立了以知识竞争力为指标,以应用为导向,重点围绕“健康上海、生态上海、精品上海、数字上海”实施“引领(HEAD)工程”的城市创新体系建设目标。

上海金山朱泾现代农业风貌。

此外,作为政府组织科学研究和技术开发活动的一种基本形式,科技计划对上海科技的发展起到了重要作用。上海除承担国家科技计划项目外,设置了该市的科技计划,努力实现项目、人才、基地能力建设与体制环境建设的协同发展。

优化创新环境激发全社会创新创业的活力。科学普及和创新文化是提高国民科学素质、促进上海科技创新和社会进步不可或缺的重要力量。上海市政府高度重视科普事业的发展,建立了科普联席会议制度,颁布了科普法规和制定了科普五年规划,将科普场馆建设纳入市政府实事工程。截至2008年底,上海已建成专题性科普场馆26家,基础性科普教育基地180余家,成功举办了上海科技活动周、国际青少年科技博览会、上海航天科技展等一系列各具特色的大型科普活动,激发了公众的科普热情。

科技公共服务是提高上海科技创新创业效率和效益的保障。改革开放以来,随着科技事业的发展,上海成立了我国首家国家级技术市场上海技术交易所、积极建设科技企业孵化器、加快创新驿站建设推进成果转移、注重知识产权保护等。2004年,为促进科技资源共享,完善创新服务链,提升产业技术能级,在全国率先成立上海研发公共服务平台,成为国家科技基础条件平台的重要组成部分。2007年,在全国推出首部大型科学仪器设施共享的地方立法,使法规成为促进科技资源共享的有力保障。截至2009年6月,上海研发公共服务平台注册用户数已近20.3万,累计服务量达849.6万次,为研发机构和企业提供科技服务,逐步实现科技资源共享,不断加强科技公共服务体系建设,促进科技、经济和社会的进步和发展。

开放的创新环境是加快上海科技创新事业发展的前提。改革开放以前,上海科技的发展环境较为封闭。改革开放30年来,上海的国际科技合作交流层次经历了由低向高发展的过程,即由一般派遣访问考察、举办中小型学术会议、开展一般科技合作,向加强政府间科技合作、举办大型国际科技活动、开展重要的合作研究、发展技术贸易,进而吸引国际风险投资、加强科技孵化器的国际交流等方面提升。此外,上海的国内科技合作也经历了从横向联合、对口支援带动再到以服务国家战略、启动长三角区域联动发展、提升科技服务能力为重心的国内合作新格局,在不断强化合作的同时,不断拓展上海科技创新的发展空间。

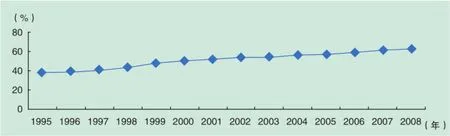

上海科技进步对经济增长的贡献率(1995~2008年)

发展进步

国际科技论文数量逐年上升,质量持续提高。自1995年,尤其是进入新世纪以来,上海发表的国际科技论文年增长量超过近千篇。2007年,上海发表科技论文总量为49069篇,居全国第3位;发表国际科技论文数为19928篇,占全国总量的9.59%,居全国第2位,比1995年增长8.5倍多。

获国家级科技奖励的比重和质量稳中有升。1995年,上海获国家级科技奖励59项,占全国获奖总量的7.42%。在近十几年内,上海获国家级科技奖励的质量和比重稳步上升。在2009年1月召开的2008年度国家科学技术奖励大会上,由上海市牵头和合作完成的57个项目获奖,占全国获奖总量的16.4%,创历史最高水平。

发明专利申请和授权量屡创新高。2008年,上海专利申请量达52835件,专利授权量为24468件,在全国排名都为第5位。其中,发明专利申请量为17829件,发明专利授权量为4258件,分别是1995年的50.94倍和59.14倍,居全国第4位,充分显示出上海自主创新能力的大幅提高。

科技投入持续增长。2008年,上海全社会科技经费投入和R&D经费投入分别为595.39亿元和362.30亿元,比1995年增长了4.21倍和10.11倍;全社会R&D经费投入相当于全市生产总值的2.64%,比1995年提高了1.34个百分点,已经达到世界发达国家水平。1995年,上海科技进步对经济增长的贡献率仅为37.7%,到2008年,这一指标已经增长到62.7%,提高了25.0个百分点。

高技术产业快速发展。1998年,上海高技术产业产值为749.74亿元。2008年,上海高技术产业产值为6041.98亿元,较1998年增长了7.06倍;高技术产业产值占工业总产值比重由1998年的16.5提高到2008年的24.8%。高技术产业已经成为上海工业和经济发展的生力军。

1998年,上海高技术产品出口额为22.18亿美元。2008年,上海高技术产品出口额达到713.08亿美元,较1998年增长了31倍多;高技术产品出口额占出口商品总额的比重由1998年的13.52%提高到2008年的42.1%。

进入21世纪,以《上海中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中提出的知识竞争力为标杆,上海的科技创新展现出良好的发展势头。据《2008全球知识竞争力指数》(WKCI)报告(即将发布)显示,2008年度上海排名已上升至110位(中国共有9个地区进入榜单,排名:台湾第53位、上海第110位、香港第120位,其他六个内地城市地区均列130位后),自2003年上海首次进入排行榜以来,上海知识竞争力的排名一直保持上升势头,WKCI报告指出:“在新兴地区中,上海的表现是最好的。”

开拓创新 自成一家

60多年来,特别是改革开放以来,上海的科技形成了一些自身特点。

攻坚克难,大局为重,在紧紧围绕国家战略实施中培育形成科技若干优势领域,为国家赢得了荣誉和地位。在科学研究方面,以生物与生命科学领域为例,上海是我国实力最强的地区之一,在国际上也具有重要地位。据统计,1955年以来,在上海六大学科领域中的中科院院士,生物与医学领域的院士占34%(全国是21%);在全国生物与医学领域院士中上海约占20%。60年来,上海凭借其在该研究领域雄厚的实力,取得了一系列举世瞩目的成就,“没有外祖父的癞蛤蟆”、青蒿素结构测定和全合成、人工合成结晶牛胰岛素、断手再植术、人工合成核糖核酸、“国际水稻基因组计划”第四号染色体精确测序、附睾精子成熟相关的新基因研究等一批成果纷纷亮相,为我国在世界生物与生命科学研究领域争得了重要地位。

在技术创新方面,新中国成立后,上海充分发挥科技和工业基础上的优势,承担了许多国家急需的重大装备和产品的开发试制任务,从万吨水压机到1.6万吨油压机,第一枚探空火箭T-7到“嫦娥”绕月,从第一艘万吨货轮“东风”号到30万吨海上浮式生产储油船,从蒸汽发电机、汽轮发电机到核电设备、超临界火电机组,从第一辆国产轿车“凤凰”到拥有自主知识产权的氢燃料电池汽车,从第一台国产电子管计算机、第一块大规模集成电路存储器到3G手机芯片、高清数字电视芯片、3TNet宽带网,还有盾构设备、A型地铁列车、7500吨大型浮吊……

上海坚持地方科技力量与中央在沪科技力量相融合,动员组织中央和地方各路科技大军对产业发展中的重大科技问题开展联合攻关。近8年来,上海与中科院着眼于国家战略,共建研发机构和科学平台,包括上海光源、上海微小卫星工程中心、上海伽里略公司、上海辰山植物园、上海浦东科技园。

解放思想,大胆改革,在科技体制机制改革和创新体系建设方面,创造了多个国内“首先”、“第一”和“率先”。改革开放以来,上海科技工作者坚持解放思想,大胆改革,体现了具有锐意进取、开拓创新的科学素养。如,1978年9月新中国成立以来第一个高校访美代表团——“上海交大赴美访问团”出访美国;1991年国内第一个(也是世界上第一个)由地方政府确立的科技节——“上海科技节”问世;1992年国内首家探索科技风险投资机制的公司——上海科技投资公司成立;1993年12月国内第一家技术交易市场——上海技术交易所成立;1994年10月国内第一家股份制试点的国家级工程研究中心——超细粉末工程研究中心成立;2004年国内第一个知识产权公共服务平台——上海知识产权园成立;2004年7月国内第一个面向区域的研发公共服务平台——上海研发公共服务平台投入运行,等等。这些具有开创性的改革、创新举措,在全国具有一定影响。

合作交流,区域联动,加强与江苏和浙江的融合,积极打造“长三角区域创新体系”,在国家创新体系建设中发挥积极作用。改革开放初期,上海悄悄涌现的“星期日工程师”,成为长三角区域技术合作与交流的先行者。进入21世纪,长三角地区的科技合作不断深化,方式不断创新,在国家创新体系建设中具有举足轻重的地位。2003年成立了长三角区域创新体系建设联席会议,区域组织和协调工作得到加强。签订了《沪苏浙共同推进长三角区域创新体系建设协议书》和《中小企业合作与发展协议书》。加强区域合作研究开发,实施长三角区域联合科技攻关计划;近年来,先后制定了《长三角区域“十一五”科技发展规划》、《长三角区域信息化“十一五”合作规划》、《长三角科技合作三年行动计划》;围绕国家战略联合开展前瞻性研究(海洋生态、生物疫病、陆源排污等)。积极探索组建企业间技术开发联盟,建立“长三角科技文献资源共享服务平台”,联合成立“长三角大型科学仪器协作共用网”,加强区域科技中介服务联盟和长三角技术产权交易体系建设,搭台促进科技成果交流,建立研究中心和研发基地,共同参加中国国际工业博览会长三角科技展区。上海正按照国家要求,积极推进长三角区域科技一体化进程,努力成为引领全国科技创新发展的重要区域。