潮汕方言歌谣五声调式研究

2015-10-30蔡炫琴

蔡炫琴

(韩山师范学院音乐学院,广东潮州 521041)

中国歌谣有久远的历史。早在社会生产力极为低下没有文字记载的原始社会,就有了口耳相传的口头创作的歌谣,它具有一定的节奏、韵律、章节和曲调等形式特征,可以歌唱和吟诵。[1]潮汕方言歌谣是中国歌谣中的一个分支,是众多民族口头文学表现形式之一,有着鲜明的特色,是潮汕最原始的民歌、说唱艺术,念、唱皆可。

歌、谣分称最早见《诗经·魏风·园有桃》:“心之忧矣,我歌且谣。”《毛传》注释为:“曲合乐曰歌,徒歌曰谣。”《韩诗章句》注为:“有章曲曰歌,无章曲曰谣。”也就是说,是否“合乐”是歌和谣的最大区别。杨方笙认为:“现在尚在流行或可见的潮汕歌谣明显是‘谣’多而‘歌’少。潮汕传统婚礼上的‘青娘歌’因为是仪式的一部分,保守性强,因而还保存着歌的传统。其余的不论是儿歌、生活歌、爱情歌还是时政歌,多是只念不唱或只诵不唱的,那便只能叫做‘谣’了。”[2]17笔者认为,其实潮汕方言歌谣无论哪种类型,都可念也可唱,人们可以随性随意地念,也可以更抒情、带点表演形式地唱。唱、念没有很大的区别,是因为它本身就存在曲体形式,潮汕方言的八声调本身也暗含旋律线条,用音较少,节奏简单,起伏不大,中国民族音乐五声调式凸显。有直抒胸臆、寄托希望、述说事件、嘲弄讽刺等内容,念,直白诙谐;唱,委婉动听。

一、潮汕方言歌谣的曲体形式

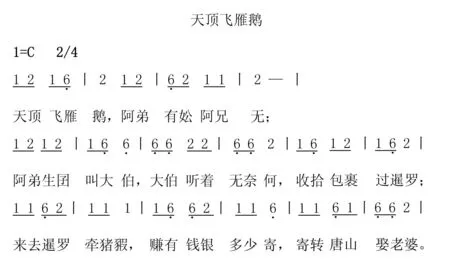

杨方笙在《潮汕歌谣》中写到:《红楼梦》28回写锦香院的妓女云儿在宝玉、薛蟠等人面前唱了一首歌:“两个冤家,都难丢下,想着你来又记挂着他。两个人,形容俊俏都难描画。想昨宵,幽期私订在荼靡架。一个偷情,一个寻拿,拿住了,三曹对案我也无回话。”这便是明清时期流行的“时调”、“小曲”、“俗曲”。它是古代谣曲特别是元代散曲传到明清时的一种民间形式。“小曲”有曲调,有音乐伴奏(云儿边唱边弹琵琶),应当算“歌”,要是脱离了音乐,便变成了“谣”。[2]60书中提到:“曲体”指的是其结构形式有类于“小曲”的民间歌谣。它多为长短句,不分章,句数不限,押大致相同的韵,伸缩自如。虽然后来有一些从“歌”变成了“谣”,但“曲体”歌谣仍然要讲求音乐性,至少节奏感要强,念起来要流利顺口。如生活歌谣《挨啊挨》[3]176

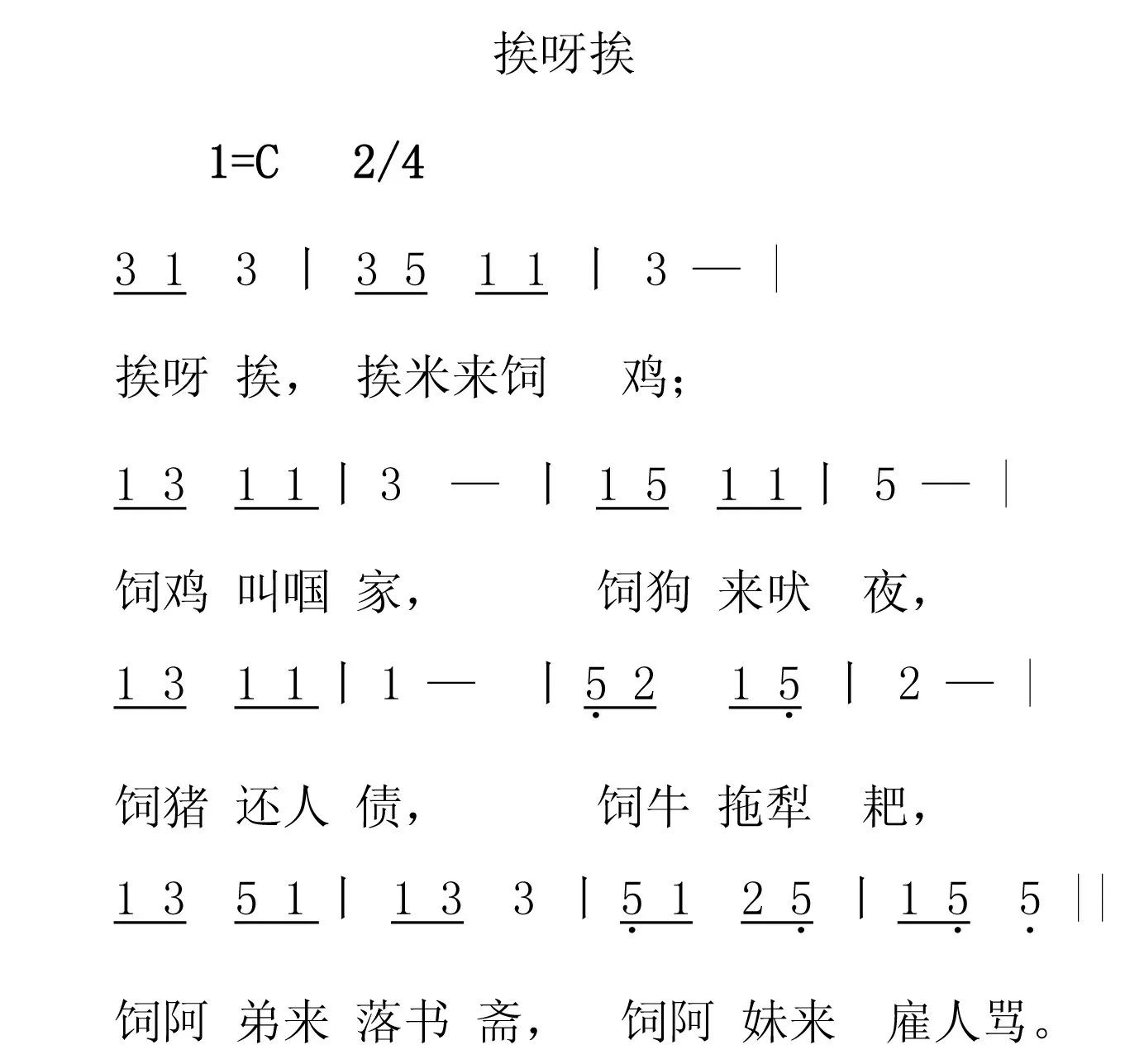

挨呀挨

这首歌谣曲调极其简单,只用了四个音:dol、re、mi、sol(简谱:1、2、3、5),节奏简单明了,容易上口,唱起来就像念打,它用童谣的形式,在念唱中暗含了旧时代重男轻女的社会现象,属于抒情性的歌谣。又如《雨落落》[3]307

雨落落

这是形容一对老夫妇,因下雨栅到一条鲤鱼,两公婆为不同的烹饪方式争执而动手,最后闹到族长来处理的生活诙谐歌谣,这首歌谣也用了四个音,以dol、mi、sol 为主音,加上re 音,突出对比,使人物形象生动活泼,显得诙谐有趣,是属于叙事曲风格的生活歌谣。

上面的童谣与生活歌谣是笔者根据少时唱歌谣的记忆,对其进行谱曲,后又同现在唱歌谣的老人录音比对,基本相同(文章后面歌谣例子皆如此)。因此可以考证,潮汕方言歌谣本存在曲体形式,只不过人们只习惯于口口相传,没有留下书面的旋律谱例。

二、潮汕方言歌谣与潮汕方言声调的关系

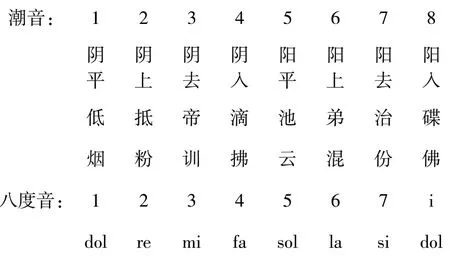

余亦文先生在《潮汕歌乐文化之母——潮语》一文中写到:早在1960年9月,广东省教育厅就公布了《国际音标对照·潮州话拼音方案》,认定:“潮州音分八声,有声母17个,韵母61个,声调八类”。若将声母、韵母与声调拼合起来,可以得到几百个音节,这在方言本身,已含有音乐的音韵与线条了。[4]学者冯明洋先生说:“潮语声韵的八个调类,保留了完整古汉语的四声系统,并且平上去入分阴阳,和为八类,八个声调的高低舒适、抑扬顿挫,仅用口语朗诵,就已经包括了民族律学的‘五音十二律’。”[5]陈蕾士先生也认为:“潮语本身具备五音十二律,其实还不止此数……我们随便指定一首诗词,用潮语念出,只要自然的念,不必歌唱也能成曲”。[6]潮州民间音乐家陈放也说:“潮州歌谣本身没有固定的音乐规范,也没有乐器伴奏,它的演唱,实际上是一种依着字音的高低曲折来行腔的自由‘唱读’,由‘读’至‘唱’是由潮州话自身的特点决定的。潮州话的读音有八个声调,八声的层次变化刚好符合音乐大调中的一个八度,如果歌谣的词组织得较有‘平仄’,读出来就抑扬顿挫,加上上滑音、下滑音以及运腔速度的调度,就能使‘读’像‘唱’一样委婉动听”。笔者经过对潮州八声调与音乐大调中的八度音的比较,发现潮州音的八声调与音乐大调中的八度虽不完全吻合,但都存在倾向性。下面把潮州音的八个音调与音乐大调中的八度音做对比。

从上面的例子可看出,潮州八声调如果与音乐中的一个八度按顺序相比较,发音是不相吻合的,但仔细对比后,我们会发现:潮州八声调中的第1 声:“低”,其实就是3(mi);第5 声:“池”,其实就是5(sol);第七声:“治”,其实就是1(dol);第8 声:“碟”,其实就是高八度的i(dol);第三声:“帝”、第六声:“弟”则不完全吻合,读起来总有向上的倾向性。在余亦文先生的论文《潮汕歌乐文化之母——潮语》一文中也提到:因潮语每声音韵不同,有一声一音,也有一声几音。如:“烟”(3 音),“云”(5 音),“训”(671),“混”(4567)。这就很好地解释了为什么第三、六声读起来音高不完全吻合,有向上倾向的原因;而第二、第四声则跟音乐八度中的任一个音都不接近,但如果用潮汕音调的连读变调就可以解释清楚一些,如林伦伦先生的论文《潮汕方言声调研究》中提到:潮汕八声调的第二声,作为前字连读时会变成第六声;第四声,作为前字连读时会变成第七声。所以,潮汕方言歌谣的旋律特征不能仅从记谱的表面形式衡量,最好顾及“八音”的发音特点,身临其境地去体验词义,在旋律服从字音的基础上,进行演绎。由于潮汕方言“八音”的特点,音乐的发展受到语言的影响,比较平缓,在处理旋律的变化上有一定的难度[7]。如:《百花百戏歌》[3]458。

百花百戏歌(节选)

从上面例子看,潮汕方言歌谣的旋律性要根据歌词的音韵高低以及表达的情绪来决定其曲调,这种依字行腔的创作方法,是歌谣的群众化、口语化和表情达意的体现。

三、潮汕方言歌谣的旋律特征及五声调式分析

(一)潮汕方言歌谣曲调简单、多采用主和弦音

通过上面所举的歌谣例子,我们可以看出,潮汕方言歌谣采用的曲调用音简单,旋律平稳,大部分都采用dol、re、mi、sol、la(1、2、3、5、6)这几个音,完全符合中国民族音乐五声调式的音阶。

中国民族音乐五声调式是按照纯五度排列起来的五个音所构成的调式,由低到高依次为:“宫、徴、商、羽、角”,简谱记为:“1、5、2、6、3”,唱名为:dol、sol、re、la、mi。将五声调式中的五个音,移在一个八度内,就是五声调式的音阶结构,是:“宫、商、角、徵、羽”,简谱为:“1、2、3、5、6”。五声调式中的五个音,每个音都可以作为主音,因此,五声调式有五种,分别为:宫调式、商调式、角调式、徴调式和羽调式。如歌谣:《畲歌畲嘻嘻》[3]1

畲歌畲嘻嘻

这是最有名、最为老百姓所熟悉,也最具有代表性的畲族歌谣,也常为汉族百姓所传唱。整首歌用了四个音,分别为:dol、re、mi、sol(1、2、3、5),旋律起音用dol,结束音也是dol,按照音阶排列,主音落在dol 上的规律,这首歌谣就是采用五声宫调式,宫调式通常表示开朗、大气、喜庆、歌颂等,大体表现正面、欢快的形象,dol(1)音在调式音阶中是最稳定的音,暗示着最肯定、不可否认的意思,全曲主要用的是主和弦音dol、mi、sol(1、3、5)。从这首歌谣的歌词看,也确实如此,它充分地体现出歌者的自信和迎接朋友对歌挑战的心情。同时也表现了人们喜爱唱歌谣、喜爱交朋友的丰富生活。又如《天顶飞雁鹅》[3]216

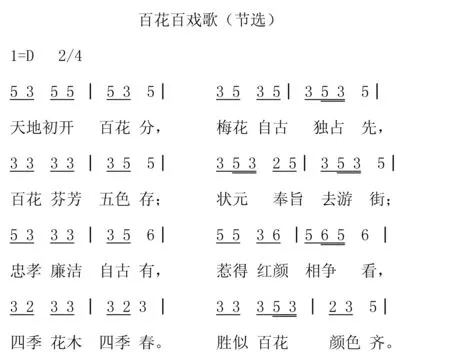

天顶飞雁鹅

这首歌谣的旋律只采用la、dol、re(6、1、2)三个音,结束主音是re,所以它是五声商调式。商调式有着向往、诙谐的调性特征,商(2)音有向上的倾向,是一个不稳定音,暗含动荡、矛盾的内心波动,因此这首过番歌表面上是小朋友唱的一首谐虐歌谣,其实是表现大伯一种无奈但又寄托希望的歌谣,调性特征十分鲜明。

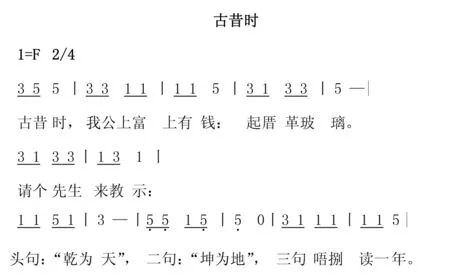

五声角调式是以mi(3)为结束音的乐曲。如下面的例子《新娘头戴文明花》,表示喜庆、祝福,有角调式的抒情特点。徴调式又是以sol(5)为结束音的歌谣。如:《古昔时》[3]274

古昔时

这首歌谣只用三个音:dol、mi、sol(1、3、5),也是主和弦音,结束音是徴音,徵音是一个较为稳定的音,一般表示肯定、赞美,有些也表示诙谐、讽刺。这首歌谣生动地描写了富家子弟炫富但在学习上又很愚笨的滑稽形象。上面所举例子如《挨啊挨》、《雨落落》也是徴调式,有着一定的诙谐、趣味性。

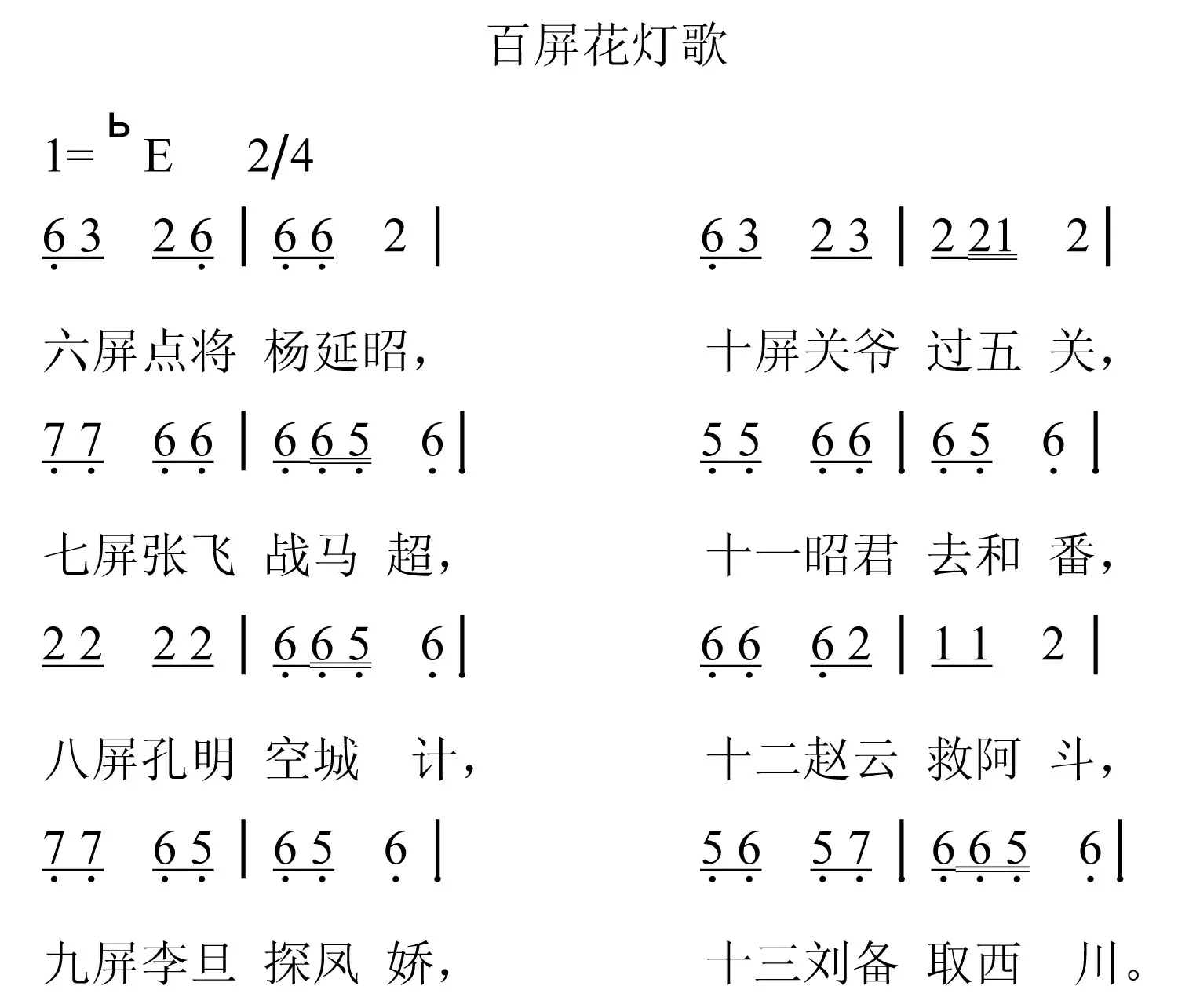

当然,潮汕方言歌谣所采用的不仅仅是五声调式中的五个音级,有时也会加上fa(4),音名为清角,或si(7),音名为变宫,这是歌谣内容情感抒发的需要。不过这类歌谣已经是发展到近代、并且经过人们加工的近代歌谣了。如:《百屏花灯歌》,[3]435下面例子是其中一小片段:

百屏花灯歌

上面这一小段是从第六屏唱到第十三屏,整段采用小调的曲式,并大量运用si(7)音,结束音是la(6),所以是属于加变宫的民族六声羽调式。la(6)音是一个开阔、有向上倾向的音,作为调性主音体现了较为抒情的小调音色。所以诸如《百屏花灯歌》的这类说唱历史人物、故事情节的歌谣,就是在说唱中赞美英雄人物,抨击奸臣小人,以达到抒发情感,对听者起明理教育的作用。其实潮汕方言歌谣的旋律从一开始的纯五声调式的五个音发展到后来也运用fa(4)或si(7),也是我国的民族音乐六声调式,有些歌谣两个音同时用上,从表面上好像是变成了西方的自然大调式,但其实不然,它还是属于我国民族音乐的七声调式,如:七声清乐、燕乐、雅乐三种调式中的一种,但这种情况较少出现,潮汕方言歌谣大体还是以五声调式为主。

(二)潮汕方言歌谣旋律性上上滑音和下滑音的运用

从上面的例子可看出,潮汕方言歌谣确是运用了五声调式中的五个或六个音级,但是有一些字与音高还不是十分吻合,这跟上滑音和下滑音的运用有关系。如旧时潮汕嫁娶“青娘母”(相当于现代婚庆的司仪)“做四句”时就善于运用上滑音、下滑音和拖长音,加上口腔的适当打开,唱出高低婉转、铿锵有力的声音,这正是潮汕方言歌谣上、下滑音运用的体现。如《新娘头戴文明花》[3]248

新娘头戴文明花

这首歌谣采用四个音,唱时大胆运用上滑音,表达愉快的心情,明朗谐趣,曲风明了,是一首举行婚礼时“青娘母”“做四句”的歌谣,显得优美大方,充满喜悦,寄托了人们对美好幸福生活的向往。

潮汕方言歌谣一般篇幅短小,四句、八句或十多句、几十句,超百句的极少;句式自由,通常采用七字一句,也有三五字、甚至更多字一句;按照四句一韵,一二四句注重每一句尾音是平声,第三句的尾字是仄声的规律;节拍、节奏、旋律较为简单。因此歌者要想唱得打动人心,就必需充分地运用声腔、滑音以及潮汕方言的八声调,使听者能体会到感情的喜怒哀乐、讽刺的轻重厚薄、故事的跌宕起伏,同时又易唱、易记、易传。

结 语

潮汕方言歌谣流传至今已有很长的历史,有着丰富的文化内涵,有着重要的历史价值和美好婚姻、家庭、孝亲观念,即便在现代,仍有着一定的教育熏陶作用。这种韵味浓、根基深、具有地域民族文化的说唱文学有着很深的研究价值,如能确认其曲调为我国民族音乐五声调式,则可以大量为其谱曲,方便推广。

[1]欧俊勇.潮汕歌谣修辞研究[J].南方论刊,2009(2):55-57.

[2]杨方笙.潮汕歌谣[M].香港:天马出版有限公司,2011.

[3]林朝虹,林伦伦.全本潮汕方言歌谣评注[M].广州:花城出版社,2012.

[4]余亦文.潮汕歌乐文化之母——潮语[M].星海音乐学院学报,2012(2):8.

[5]冯明洋.越歌:岭南本土歌乐文化论[M].广州:广东人民出版社,2006.

[6]陈蕾士.潮乐绝谱二四谱源流考[J].民族民间音乐研究,1981(2):47-48.

[7]陈楠.潮州方言歌概述[J].大众文艺·民族文化研究,2009(6):189-190.