兵团兵的苦乐年华

2015-10-29陈小玮

陈小玮

上世纪六七十年代,当兵是年轻人实现心中英雄梦的最佳途径。

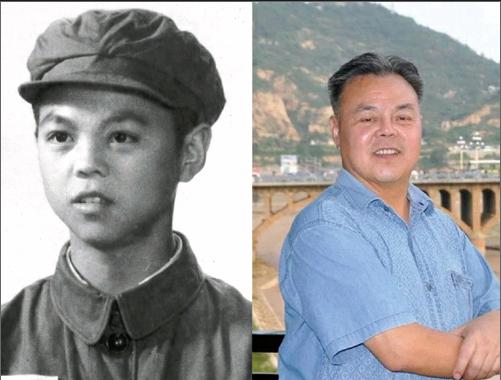

李志远不顾母亲的坚决反对,连续两次报名,才终于穿上了绿军装;谭向东,东海舰队大院里的孩子,退了学,偷出户口本,报名来到新疆建设兵团后,才发现“这个兵”不是他想象中的“那个兵”。

1975年,新疆军区生产建设兵团撤销,九〇二部队改编为边防十三团。他们先后离开部队,一个在阿克苏,一个在上海。四十六年后,因一段共同的记忆,他们的生活真正有了交集。

“阔别重游四六年,故迹难寻泪如泉;老营欢歌今何在?恨不穿越时光燃!”这是李志远今年8月8日和战友一起寻访疆字九〇二部队(下简称九〇二)老一连库尔勒驻地时即兴写的一首小诗。

李志远说,午夜梦回,在九〇二的日子总出现在梦境中。一切是那么的清晰,一切又都是那么的模糊,如果能用文字记录下军营中那些难忘的日子,对那支部队、对自己都是一个交代。

“兵团志书上不提现役部队,新疆军区也查不到现役部队的资料,我们自己不去记录,再过几十年,那段历史真的就消失了。”今年4月,李志远住院时,睡不着,就联络并鼓动战友们写回忆录。

这些60多岁的退休老人,利用最年轻的网络通讯方式—微信,各个连建了群,各自回忆,相互启发,居然拉出了各连的大事记和九〇二简史初稿。

当兵是年轻人的梦

上世纪六七十年代,当兵是男孩子心中最大的梦。雷锋、王杰、黄继光、邱少云、董存瑞……长长一份名单,军人是他们的共同点。当兵,意味着心中追求的一个英雄梦。

A 李志远篇

1969年3月,李志远面临两个选择:一个是当兵,一个是下乡。

1956年,李志远的姐姐从河南进疆,成为一名支边青年。他的父母1958年也进了疆,带着才6岁的李志远来到了阿克苏。

“刚来时啥都没有,学校都没建好,玩了一年才上的学。”李志远记得小时候,进阿克苏要从温宿绕过来,是一条石子路。从阿克苏进塔里木,四五公里长的一段路,要过几条壕沟(季节河道,现在都填没了)。塔里木河曾修过木桥,两度被洪水冲垮,很长时间没桥,就靠渡轮过河,上世纪80年代才建了一座钢筋水泥桥。

李志远属于初中的老三届。初二遇上“文革”,几乎是在“辍学”的状态中念完了初中。当时,农一师师直工交系统子女按计划都要去最偏远、条件最艰苦的农场下乡。李志远的母亲一直逼着父亲去找学校领导,想把他留在塔里木河北岸离家近些的农场。父亲不肯去,知道找谁也没用。

那时正是中苏关系紧张的特殊时期,双方在接壤的伊犁和塔城地区打过两仗。在那种背景下,兵团决定成立现役部队,并首次在兵团招兵。

李志远一心想当兵,但母亲坚决反对。父亲背着母亲,在汽车营单位给他偷偷报了名。去医院体检回来,报名当兵的事被母亲发现,拗不过,父亲只好“押”着李志远去农场报到。

不知是不是父亲有意给他制造机会,到了塔河边,李志远趁机跳下车,在姐姐家藏了半个月,等当兵的录取通知。但让他失望的是,通知名单里没他的名字,只好又去农场报到。

李志远来到了农一师胜利十七场五连,一同下乡的十六个人,八男八女,分别编到不同的班,班长由上海青年担任。除了开荒、种地,还进行严格的军事训练。

李志远所在的连队是值班连,配发有武器,很老旧的那种,大多是从朝鲜战场退下来的。值班连和现役部队的区别是不穿绿军装,不戴领章帽徽。

这一年的夏天,农场招兵,农场武装部只收本场老军垦的子女,把外来知青排除在外。李志远搭便车回家,想去汽车营报名。他走的匆忙,连假都没请,可母亲死活不同意他去参军,他只得悻悻然地返回农场。

不知是不是应了好事多磨的这句话,李志远在返回农场的途中,经历了沙尘暴,又露宿沙枣林,被狂猛的冰雹打得满头包,徒步40公里才到了农场,却得到一个令他喜出望外的消息:有几个本场知青体检没通过,空出了些名额。

为赶时间,李志远骑着马去医院体检。那是他第一次骑马,两次从马上摔下来,但还是按时赶到医院,并且通过了体检。

新兵集结途经阿拉尔镇,事前他特地给哥哥说别告诉母亲,但他还是一眼从送行的人群中发现了母亲。当时他最怕母亲把他拖回家,接兵的干部说,家人不同意是不可以走的。

没料到母亲对着低着头的李志远长叹一声:“你们哥俩都想当兵,看得住一个看不住两个,现在你如愿了,去了好好干,别像你爹当逃兵!”

后来李志远才知道,父亲年轻时念经(李志远家是穆斯林)最笨最差,常被爷爷训斥,也被两个叔叔嘲笑,一赌气背着家人报名去了冯玉祥的军队,但因受不了旧军队的打骂又回了家,于是成了母亲眼中的“逃兵”。

入伍不到两个月,李志远的父亲就乘便车到部队驻地看他。送父亲回去时,他问父亲,“你是不是担心我打仗牺牲?”父亲瞪了他一眼,背朝他语气平和地说:“当兵打仗哪有不死人的! 你别给我们丢脸就行。”说罢,步履匆匆上了车。

那一刻,李志远生平第一次对父亲有了一种肃然起敬的感觉。

B 谭向东篇

“走进九〇二,正是我当兵梦开始的地方。”谭向东觉得,要成为自己心中偶像吴运铎那样的人,只有当兵。

1963年,谭向东还是一个不到16岁的高一学生。那时,适逢上海支边青年的宣传动员期,这个热血沸腾的少年,从家中偷出户口本,退学报名到新疆支边。

到了农一师,谭向东才明白兵团和正规部队有着很大的区别,开荒、挖渠、享受上海知青一月三五八(第一年三元、第二年五元、第三年八元)的津贴,虽然也穿军装,但没有领章和帽徽。

一年后,谭向东成为农场的劳动能手,还被评为农一师1964年度五好工人和四好班班长。

1965年元旦,谭向东被农一师挑选到乌鲁木齐苇湖梁发电厂学压力焊接。 两年学徒生活期间,谭向东起早贪黑地学技术,拜名师,偷绝技,以理论实践全优的成绩被评为优秀学员。

但谭向东参加阿拉尔农一师火力发电厂机组锅炉安装不到半年,“文革”爆发了。1968年元旦,安装队队长王树发被打成走资派和反动技术权威,与秦皇岛来的师傅一起被赶回秦皇岛。

这一年的6月,农一师抽一部分人修援巴(巴基斯坦)公路。报名政审通过后,谭向东被分在机械大队三中队。然而,临出发前两天,他被举报与走资派界线不清,立场不稳,走“白专道路”,被退回原单位。

7月,谭向东自己联系,经组织同意,调到农一师农机修造厂(农一师第二拖修厂)工作。在工厂那两年时间,他连续被评选为五好工人,1970年还出席了农一师毛主席著作积极分子代表大会。参军前,他已转为技工,月工资收入连调两级,和1956年进厂的师傅差不多。

1970年年底,九〇二来农一师招兵。谭向东报了名,趁厂主要领导外出学习不在的空档,终于圆了当兵梦。

被戏称为“庄稼兵”

1969年,兵团组建了50个现役警卫连,很快各师又建了现役营,1971年扩成现役团。现役部队实行双重领导,武器装备由新疆军区发放,部队给养要兵团自己解决。

农二师现役团的番号是新疆军区生产建设兵团现役步兵第二团,代号为疆字九〇二部队。

种地、产粮,是现役部队的特质,于是“庄稼兵”这个戏谑的称呼流传甚广。除了来自兵团农场的知青,包括支边的上海知青,很多是将年龄改大当的兵。九〇二从河南、山西等地招的娃娃兵,大都没种过地,从福州军区和本省野战部队选调来的一些部队领导也没种过地,一切都是在干中学、学中干的。

A 李志远篇

“‘兵团兵真的很不容易。”李志远说。

他们传承的是老军垦屯垦戍边的光荣传统,虽不能和“军垦第一犁”比,但也彰显了解放军“生产队、工作队、战斗队”的本色。

李志远刚参军时,所在部队属农二师现役营,编制三个步兵连,他在步兵一连。最初驻地是在农二师师部,营地环境优雅,执勤岗位或在农二师司令部大楼前,或在梨园浓荫里的作训科。有新电影上映或文艺演出,无论是在师部大礼堂还是露天电影院,一连要负责给首长占位子,自然也是近水楼台了。

“记得一次我们排去乌鲁木齐西山仓库为农二师值班营拉运五七战防炮,途中出现了一个意外。”李志远回忆说,临时停车时,他和战友急着抖被子上的水泥灰,顺手把枪放在驾驶室和车厢的连接处,还没抖干净,车又开了,他的半自动步枪掉了下去。“完蛋了!别把枪托别断了。”停车后发现,真是万幸!枪托只被石头撞了几个小窝窝。

怕排长知道后受惩戒,李志远干脆主动“自首”。没料到郭排长只是说:“以后注意了。”从郭排长既严肃又和蔼的语气中,他体会到老兵对新兵的呵护。

连队院子里种了很多大白菜,战士们都抢着去放水。连长说:“天天给菜地放水,大白菜都快淹死了!有劲使不完,在军事训练上可劲用吧!平时多流汗战时少流血!”

不到一个月的紧张训练结束,上级为他们举行了军籍授予仪式,还参加了1969年国庆节巴州和库尔勒市的武装大游行。现役营配发我军最新式56式三棱刺刀枪械装备,雄壮威武的劈枪队列是这次大游行的亮点之一。走在最前列的现役营方队,赢得一片喝彩声。

1971年,现役营扩大为现役团后,李志远所在的一连奉命进驻焉耆303基地开辟生产基地。“在此三年的生活,和在师部驻地有着天壤之别。”李志远说。

这一年,连队担负过割苇子、打土块、搞营建、种水稻、收油菜、割麦子、挖排渠等高强度的劳动。开春备耕挖渠,盐碱地板结得非常厉害,泥巴粘在坎土曼上死活都甩不掉,用手使劲扒都很难扒下来,只好挖一坎土曼,就沾一次水再挖,累得浑身冒汗。

“地里的田鼠多,春灌时,无处不在但又看不见的田鼠洞,经常导致垮埂子、垮渠。战士们都争先跳进齐腰深的雪水里,比肩挽臂,咬紧牙齿用身体做挡板,为堵口子争取时间。”李志远回忆说。

春夏之交,随着气温的回升,盐碱也跟着回升,绿油油的稻苗就成片成片地死。战士们排着队,赤着脚在稻田里用手抠,为稻苗松土。板结的稻田泥块,坚硬得如同水泥块,许多战士的指甲都抠掉了。

第一次去博斯腾湖拉练,途中有一个苹果,在行军队伍里不停地传,谁都舍不得吃一口,只是闻闻香气就传给后面的战友。进入湖区,一直在泥泞不堪的芦苇丛和沼泽地里行进,脚下不时打滑,一不小心就歪倒在污泥里。那次拉练,许多战士,包括李志远的双脚都打了好多个水泡,他们硬是咬牙强忍着不掉队。

1971年至1972年,一连担负的任务既多又杂,他们在榆树沟开采石棉矿,在阿拉沟参加国防施工挖埋通讯电缆,进驻农二师二十二团开辟步二团生产基地。还有个别战士在博斯腾湖打鱼,在开都河畔种菜、牧羊……战士们调侃说,“我们是7083(七零八散)部队”。

后来,连部搬到农二师二十二团七连步二团生产基地。仅有的营房是一栋土木结构的破旧房屋,连部就在一间不到二十平方米的机井房中。

“连长和我、通讯员三人住在里面,每天23个小时都要忍受不停抽排地下盐碱水的机器轰鸣声。”当文书的李志远,想起那段生活,苦笑着摇头。

1972年10月,连队打出了一个四十多米的深井,才结束了饮用盐碱水的生活。

“焉耆的蚊子多,个头大,咬起人来蜂拥而至。傍晚,集合站队,战士双手不停地拍打,还是免不了被蚊子叮得满脸花,抓痒抓得满脸血痂司空见惯。”李志远说。

1973年,在李志远的强烈要求下,他下班当了班长。他从附近兵团农场连队找了一些农业生产资料来学习,才搞懂管理水稻的方式。“利用芨芨草根系茂密的特点,挖一些芨芨草砌在引水渠斗渠、毛渠的进水口,不易垮口;把葵花杆锯成小段,埋在水稻格田的进排水口,可保持进水量的恒定。如此一来,水稻年产量从亩产不过二百斤提高到五六百斤。”李志远娓娓道来。

经过三年艰苦奋斗,一连种植的2200多亩地,为部队解决了粮食自给难题;以一连为主开采石棉矿的盈利,为部队解决了购买办公用品和电影放映机缺经费的难题。实现了兵团要求现役部队三年内实现粮油及经费自给的目标。

在从事繁重的农业生产的同时,一连并没有懈怠战备训练。1973年春,李志远带领一连九班参加了全团大比武,这是为新疆军区举办的军事全能选拔预赛,射击、投弹、越过障碍、战术进攻和防御训练,他们班各项成绩良好。

B 谭向东篇

1970年,老兵复员,加上农二师现役营扩编为现役团,现役部队从兵团又新招了一批兵,谭向东就是那一年当的兵。

“记得是1971年元月份,我们到了距团部焉耆56公里的库尔勒步兵三连六班,从此开始了由工人到士兵的角色转换。”谭向东回忆说。

连队生活紧张而有序,新兵训练,条令条例的贯彻和落实,让他对“兵”的涵义越来越清晰。

熟悉谭向东的工厂同事、朋友曾说他傻,师傅不当去当新兵蛋子,失去经济收入不说,还得受比自己小几岁的老兵管,稍有不当被老兵训,每天十几小时下来,累得连吱声的劲儿都没有,何苦呢!

虽然他们被戏称为“庄稼兵”,但战士的作战素质却不低。在连队干部的严格要求下,普通战士投弹一出手就是五六十米,还有人可以投到六七十米,部队、军校选人,都会要九〇二的兵。在谭向东的印象中,九〇二不靠关系,不靠后门,靠的是军事技术和管理能力优秀,靠的是军风正、作风硬、敢打敢拼、无私奉献、不怕牺牲。

4月中旬,刚适应连队的谭向东,被调到团政治处报导组。他第一次下连队采访的是勇拦惊马救马车的马财鹤。马财鹤用马车拉运沙石,马突然受惊狂奔起来,为保护马车,保护同车战友以及路边群众的生命安全,马财鹤拼死拽住马缰绳,被拖了几十米远才停了下来,最终腿部因受伤而落下残疾。谭向东被马财鹤的行为所感动,觉得是“我和所有上海知青兵学习的榜样,也是全团学习的榜样”。

第二次下连队,谭向东采访的是步二团一连在榆树沟开采石棉的郝建鹰和陶水根两个班。他们远离连队单独执行任务,坚持安全作业,为部队创造了很高的经济效益。工作之余,他们依然严格军容风纪,内务整齐、干净,自觉遵守内务条令和纪律条令,做到军营内外一个样,这是“值得我永远去学的现代版教材”。

过去有时写材料,晚上睡得晚,第二天早晨起不来,谭向东就不出操。这次采访过后,他开始对带队干部有了理解,也自觉按时出操了。

偶然听说连队食堂屋顶施工,因缺电焊工,可能要往后延两个月时,谭向东提出由他承担屋顶焊接任务,并承诺将工期提前半个月。经当场测试后,他干了两天三夜,提前完成任务,并使整个工期提前了一个多月。

此后,谭向东被农二师建工团借调参加农二师糖厂等几个单位的工程大梁、厂房钢屋架焊接制作任务,并将他掌握的微型焊接技术教给一同工作的工人师傅。

谭向东从团政治处调到了后勤部门,与几个职工一起承担车辆和农机具的维修。看到缺乏最基本的维修工具,他到废铁堆中去寻找可利用的园钢、角铁、钢板和农机具拆换下来的齿轮等材料,动手做钳工工作台,做落地式砂轮机,自己动手制作乙炔发生器。没有电焊设备,他写信给入伍前的工厂领导,请他们援助了一台。

谭向东焊接铁锅是一绝。有的战士烧饭缺经验,热锅加冷水,锅炸裂后无法使用,又买不到新的,谭向东不到半小时就能将锅焊好。他不仅给司令部、机枪连、一连、炮连焊过锅,还有驻地的地方单位请他帮忙焊锅。

谭向东的另一个绝活是修枪。有次到机枪连修重机枪,连长因他是新兵,脸上明显流露出不信任的表情。他只用了四发子弹试射,就计算出平均弹着点等参数,然后,将准星调好,战士试射枪枪命中靶心。

炮连战士缺乏实弹练习机会,谭向东从吴运铎发明枪榴弹打鬼子的事情得到启发,产生了制作外膛枪的创意,用不到两角钱的步枪弹替代上百元的炮弹进行训练,使每个炮手都有机会提高射击本领。

一天,刘子良副团长叫上谭向东,到库尔勒农二师二十八团观看正在田间作业的拖拉机,看农场工人如何平整土地。回程给他布置了一项任务,想办法造一台推土机。当时部队在二十二团开荒平地,有了机器,战士们就可以省点劲。

谭向东知道部队家底薄,每一块钱都要用在钢刃上。他利用手头能找到的旧材料,三个月加工出一台推土机,使用后反响不错,既方便又省力。他还为战友造过粮食脱粒的滚筒,以及运粮食的拖车。

过去,大家对谭向东的印象是,“这个上海兵毛病多,主意多,不好管”,两年后,曾经对他敬而远之的战士都开始亲近他。“我自己也感觉到离好兵的距离在一步一步地缩小。”

1973年底,谭向东成为一名共产党员,1974年1月提干,成为九〇二第一任军械修理所所长。

人已走,心还在

“铁打的营盘流水的兵。”三年过后,一同参军的战友大部分都离开了九〇二。

李志远比同年入伍的老兵晚一年复员,回到了农一师十四团值班连,开始新的人生旅程。

谭向东经历了九〇二由现役团改编为边防团的全过程,以及上世纪80年代的大裁军。在部队度过了整整十七年后,他回到了故乡—上海。

A 李志远篇

1973年元月份,和李志远一同入伍的老兵大部分都复员了。李志远探过一次家后,就想要复员。当时在连队蹲点的副团长找他谈话,希望他留在部队。

李志远也知道,剩下的几个宝贝蛋儿,就是提干的苗子,但他“心里有个小九九,上不成大学,提干也没意思,老当庄稼兵还不如回农场,早点复员或许还能进厂当工人”。

1974年,李志远复员,在农一师十四团值班连任文书兼军械员。主要工作是种地,兼枪械保养管理,还要负责出黑板报,以及收发报刊杂志信件等。

李志远说,上世纪70年代初,农场比当兵前还要苦、还要穷。“最穷的时候,要向职工借钱发工资。劳动强度也很大,实行大礼拜(十天一休息),开荒种地,春种秋收,冬季挖排碱渠。粮食定量不够吃是最大的问题。不过,有了几年部队庄稼兵的锤炼,什么苦都不在话下了。”

后来,李志远有机会在师范学校进修了两年,在团场学校当过教师,在团场党委干过秘书,法官、律师都有涉猎,最后从阿克苏市司法局退休。

B 谭向东篇

1975年3月至1976年10月,九〇二整编为新疆军区边防第十三团。脱离了兵团管辖,团部迁移到泽普,承担喀喇昆仑天空防区各卡的守防任务。

1976年10月,谭向东去北京参加全军科学会议,有幸见到了心中的偶像吴运铎,他虽然双目失明,但照常在常规武器研究所工作。

依然留在部队的谭向东,除承担军械维修外,还承担接车、修车的任务。

部队新接的一辆军车,从天文点边防连返回途中遭遇洪水抛锚在冰河中,车与河床冻在了一块,半年多都无法将车救回。谭向东从上海出差回来的当天晚上,领导就指派他带队去救车。他搭乘神仙湾边防连拉肉的车,来到全军最高的昆仑边防哨卡。

闫副连长带着六个战士爬大厢坐在冻肉上,让他坐驾驶室。半道上闫连长胃痛得在地上直打滚,也不肯让他爬大厢。救车的时候不准他下冰河,从河北来的王金水等几个战士抢先跳到冰河里支千斤顶、垫石头,最后,总算将车救出。谭向东将车修好开回三十里营房时,受到官兵极热情的欢迎。但他认为真正应该得到表扬的是那些见困难就上,见利就让的不畏严寒的边防官兵。

一次,新疆军区开展专业技术大比武,谭向东被借去当军械考核裁判。比赛中,他发现某野战师军械所参赛人员弄虚作假,就果断地将其从第一名降为最后一名。为让参赛人员心服口服,他拿出图纸和检测仪器,当众将不合格击针等零件、弹簧向参赛人员展示,让输者认输,让所有参赛部队感到比武的公平公正。

比武结束后,后勤部军械处处长有意让他留在后勤部任军械助理员。但很快一道调令下来,调他到军区军务处当了参谋。在南疆军区工作了不到两年,他从正连直接定正营,第一次从军区首长手里接过了军功章,名字上了乌鲁木齐军区的光荣册。

1987年1月,谭向东脱下军装,转业到上海政法学院工作。从一名工人做起。退休时,已是大学工会主席兼保卫处处长。

“不管走到哪儿,九〇二的魂都会一直跟着我。”谭向东说,“我不忘喀喇昆仑,不忘那些年在开都河畔(九〇二所在地)的青葱岁月。”

尾声

2015年8月8日,李志远和战友一起寻找当年九〇二老营房遗迹。他最想找的就是当年和连长搬到生产基地入住一年多的机井房。

几十年过去,变化很大。机井房早已被填埋,原先硕大的水泥机井盖也无处可寻。与机井房紧挨的排碱沟,现在是南北走向的公路,停满了络绎不绝的运番茄的拖拉机。营区西面的荒草滩,现在是番茄酱厂的厂房。惟有老营区南面那条大排碱沟,还保持着原貌,瞬间,当年在排碱沟抓鱼的情景清晰如昨。

老营房寻访归来,心绪难平的李志远,写下了这样的歌词:星星咋不像那颗星星,月亮也不像那个月亮,地也不是那块地哟,房也不是那座房。车上的番茄红丢丢哟,草滩飞出了金凤凰,史册的记忆断了编啊,军绿的记忆还是那么亮……当年的帅哥变成了白头翁,到处是篱笆野草枯藤爬满了老营房。

套用《篱笆墙的影子》的曲子唱过之后,李志远不胜唏嘘。