《千字文》的接受——以《萬葉集》爲中

2015-10-29奥村和美趙瑩

奥村和美(趙瑩 譯)

據《古事記》中卷所載,在應神天皇時代,《論語》、《千字文》便隨學者和邇吉師(譯者注:《日本書紀》稱“王仁”)一起傳來日本。關於《千字文》的這段記載雖難以確定是否屬實,但至少可以肯定,與文字相關的學問的傳來,可以追溯到應神天皇時期。《古事記》中所述《千字文》,與《論語》並舉,是日本人最早學習到的漢籍,這一點意義重大。

最近,藤原宫飛鳥池遺跡出土了寫有《千字文》的木簡,據此可以肯定在七世紀後半,《千字文》在上代日本官吏之間已經普及。另外,可以確定在奈良時代末期,梁朝李暹所注《千字文》隨船載入日本,並被使用。《千字文》如果用作上代日本識字(不只是字形,還包括字音和字意)的初等教科書的話,那它自然會影響到《萬葉集》,就會與上代人的知識基礎的形成息息相關。至今爲止,已有人提出這樣的幾個例子。在涉及這個問題時,必須注意,《千字文》作爲蒙學,在性質上有别於其他漢籍,其接受方式有所不同。

基於這一觀點,本文將就上代《千字文》的接受,尤以《萬葉集》爲中心,從表現和文字兩個方面進行具體考察。

一、表 現

我妹子が赤裳ひづちて植ゑし田を苅將蔵倉無の浜。(9·一七一〇“或云,柿本朝臣人麻吕作”雜歌)

(譯文:泥濺紅衣上,耕田亦苦辛,無倉蔵割稻,歎此倉無濱。)

根據注釋,這首和歌亦傳爲人麻吕所作。前四句是引出結句“倉無の浜”中“倉無”一詞的序詞,插秧、收割,要盛放收穫的糧食時,卻因豐收而没有能將糧食全部裝下的糧倉,亦指“倉無”這一地名,一語雙關。第四句中的“蔵”訓讀爲“ヲサム”。《篆隸萬象名義》載:

蔵 辭唐反、收也、蓄貯也、深也、匿也。(《篆隸萬象名義》)

原本系《玉篇》佚文:

伴記云,野王案:蔵謂蓄財也,若府之屬也。(《令集解·職員令》卷三内蔵寮)

所見皆爲“蓄貯”或“蓄財”之意。

亦可參考《切韻》佚文:

蔵,(陸法言云)昨郎反。郭知玄曰:蓄也,薛峋又送浪反,蓄貯所也。孫愐云:密蓄也。(《五行大義背記標記》卷三背)

例如《周禮》:

五曰:府、掌官契以治蔵。(《周禮·宰夫》鄭玄注“治蔵,蔵文書及器物”)

此處的“蔵”意爲收蔵貯存之意,並不單單表示裝入這一動作。《萬葉集》中還可見訓讀作“ヲサム”的“蔵”:

家にありし櫃に鏁刺し蔵而師恋の奴がつかみかかりて。(16·三八一六穗積親王)

(譯文:家中蔵櫃裏,加鎖又加釘,戀愛成奴隸,此形役此心。)

“櫃”即爲帶蓋兒的箱子,這裏是説將“恋の奴”關在“櫃”中不讓出來,其中“蔵”也是“蓄貯”的意思。

潮干なば玉藻刈蔵家の妹が浜づと乞はば何を示さむ。(3·三六〇山部赤人)

(譯文:退潮宜割藻,割藻庫中蔵,吾妹來求贈,庫盈又滿倉。)

荒城田の子獅田の稲を倉に挙蔵而あなひねひねし我が恋ふらくは。(16·三八四八 忌部首黑麻吕)

(譯文:新墾田中稻,如遭鹿豕蕪,又如倉萬石,我戀久乾枯。)這兩首和歌中的“蔵”雖然訓讀不同,但同樣是“蓄貯”之意。詳見山崎福之的論斷,它承襲了山田《講義》的觀點。

因此,第一七一〇首和歌中的“をさめむ”就是指冬季的事情。整首和歌中,初夏播種,秋天收穫,冬天貯蔵,如此將農業活動按夏秋冬的季節輪换列舉出來。隨季節推移描述相應的事物變化,就這一點來説已有創作先例:

春は萌え夏は緑に紅の斑に見ゆる秋の山かも。(10·二一七七《詠山》秋雜歌)(譯文:春日山生髮,夏山緑滿顔,遍山紅色見,畢竟是秋山。)

第一七一〇首和歌,言及季節的辭彙並未顯現於表面,更是上層之作,因此該和歌才有人麻吕所作之異説。《古事記》上卷中列舉出羽山户神和大氣都比賣所生八神的名字,分别是若山咋神、若年神、若沙那賣神、彌豆麻岐神、夏高津日神(夏之賣神)、秋毗賣神、久久年神、久久紀若室葛根神,神名體現了季節的更迭。只是,除了最後的久久紀若室葛根神以外,其他都是按照作物的生長發育,而非人爲的農業活動來表現的。初夏播種,秋天收穫,冬天貯蔵,第一七一〇首和歌的這種表現手法大概是來自以下中國文學的表現方法:

春作夏長,仁也。秋斂冬蔵,義也。(《禮記·樂記》)

甘雨時降、五穀蕃植、春生夏長、秋收冬蔵。(《淮南子·主術訓》)

春耕夏耘,秋收冬蔵,四者不失時,故五穀不絶,而百姓有餘食也。(《荀子·王制》)

農夫春耕夏耘,秋斂冬蔵,息於聆缶之樂。(《墨子·三辨》)

夫春生夏長,秋收冬蔵,此天道之大經也。(《史記·太史公自序》卷一三〇)特别是《荀子》和《墨子》之例,言及季節的推移和農事的對應,思路與第一七一〇首和歌極爲接近。《禮記》對上代官員來説是必學的典籍,《史記》作爲三史之一也備受重視,而《荀子》和《墨子》也不是普通書籍。這首和歌的無名作者大概參考了其中的哪部作品吧。這樣的句子是如何作爲一般教養沉澱下來的,還必須另作思考。

《千字文》載:

寒來暑往 秋收冬蔵。(《千字文》5·6)

平城京木簡載:

寒來暑往秋收冬蔵。(《平城京木簡》3—5100)

辰宿宿列張寒來暑往收秋冬。(《平城京木簡》3—5104)

“收秋”的語順相反,應該是與音讀、背誦有關。(譯者注:日語中“秋收”和“收秋”在音讀時發音一樣)所謂《千字文》並不只是一千個不同的漢字,每四個一組形成有意義的句子,這些句子還都出自典籍中的名句或典故。“寒來暑往”出自《周易·繁辭傳》中“寒往則暑來,暑往則寒來,寒暑相推而歲成焉”,此説雖略有牽强,但“寒來暑往”應是將此句壓縮而成。據此“秋收冬蔵”也應是依據前面所舉某個典籍而來。單就“秋收”二字而言,不出《淮南子》、《荀子》、《史記》。暫且不糾結其出典,因爲這毫無意義,重點在於《千字文》的讀者,通過“秋收冬蔵”這句話,能夠知道或者聯想到“春生夏長,秋收(斂)冬蔵”或“春耕夏耘,秋收(斂)冬蔵”等佳句。時光流轉,到了《纂圖附音增廣古注千字文》(慶長十九年書)的注釋中,在對四季加以説明之後,又附一句“春生、夏長、秋收斂、冬閉蔵”作爲參考。通過《千字文》的壓縮表現,初學者也可以漸漸真正地進入漢籍的世界。漸趨成熟,積累學養之後,《千字文》的作用,即學習知識的概要或指針的作用就顯而易見了。

中國文學知識,特别是作爲蒙學書的《千字文》,是形成第一七一〇首和歌構思的基礎,是上代人的基本教養。雖然很難確定第一七一〇首和歌的“秋收冬蔵”就是直接出典自《千字文》,但是以中國文學的廣闊世界爲背景,《千字文》的四字句所起到的作用,是將上代人與“春生夏長,秋收(斂)冬蔵”,“春耕夏耘,秋收(斂)冬蔵”這些佳句聯繫在一起的媒介或目標的作用。因此,我們可以將《千字文》,包括它的注釋在内,定位爲上代人的蒙學書。

二、文 字

(1)“鹹”和“醎”

不能忘記《千字文》作爲蒙學書的性質,這是因爲它還有書的一面。作爲學問的敲門磚,《千字文》還可以用來識字,學到一定程度後,《千字文》作爲書法的範例,給上代人的字體選擇帶來一定影響。例如:

……いとのきて 痛伎瘡尓波 鹹塩遠 灌知布がごとく……(5·八九七 山上憶良)

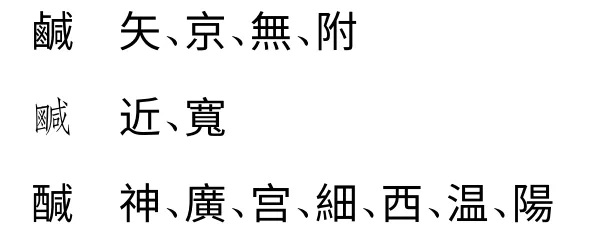

山上憶良的“老身重病,經年辛苦,及思兒等歌”的一節中,有與《沈痾自哀文》“諺曰,痛瘡灌鹽”對應的幾個地方。此處“カラシホ”的“カラ”的漢字,在塙書房補訂本和西本願寺本中都作“醎”,而在大矢本和京大本中作“鹹”,和泉書院新校本也作“鹹”。以下以《校本萬葉集》爲基礎整理該字的異同。

如果本着尊重次點(譯者注:《萬葉集》訓點之一,指從平安中期到鐮倉初期的訓點法)本系統的話,應取“醎”字。“鹹”和“醎”二字爲異體字關係。

那麽“醎”字能追溯到《萬葉集》的原文嗎?《篆隸萬象名義》的鹵部載:

鹹,胡緘反,苦也。(《篆隸萬象名義》)

原文系《玉篇》的佚文中載:

玉,胡緘反。《爾雅》:鹹,苦也。《説文》:鹹,銜也,北方味也。(《大乘理趣六波羅蜜經釋文·不退轉品》卷三《醎水》所引)

古字書中首先出現的是“鹹”字。其意爲“苦也”,見於《爾雅·釋言》中“鹹,苦也”(郭璞注:“苦即大鹹”),指味覺上的苦、鹹之意。《禮記》載:

鹽曰鹹鹺。(《禮記·曲禮下》)

這裏的“鹹”在初唐陸德明《經典釋文》中載:

本又作醎,音鹹。(《經典釋文·禮記音義》)

也就是説,已經意識到將“鹹”寫作“醎”的書籍的存在。時代向後推移,《新撰字鏡》中載:

醎、鹹同,胡緘反,美加支阿地波比,又加良之。(《新撰字鏡·酉部》卷四)

以“醎”字爲先,“鹹”與之同。見字於鹵篇不言而喻,“鹵”即表示與鹽相關之意的字符。酉篇,則表示象“醋”、“醬”等與酒相關的食品,也可以説酉篇爲表示味覺的字。在中國“醎”、“鹹”二字並用從前述《經典釋文》便可瞭解,776 年成書的張參撰《五經文字》載:

鹹:作醎譌。(《五經文字·鹵部》)

即“醎”爲譌字。九世紀初成書的慧琳撰《一切經音義》中“鹹”的注文如下:

今經文從酉作醎,誤也。俗用亦通。(慧琳撰《一切經音義·大寶積經》卷十二、《一切經音義·鹹酢》卷二九)

之後也有各種記述“醎”爲誤字的。

可是,初唐以前還不是充分考量將文字進行統一整理的時代,如果日本上代將中國的多樣化字體也原原本本地接受了的話,就不會一概的將“醎”字捨棄而取“鹹”字。

海醎河淡,鱗潛羽翔。(《千字文》17·18)

《千字文》中第十七句的第二個字,小川本、關中本都作“醎”,上代人所熟識的《千字文》中一定是“醎”字。如果説古老通行的字體還多少留下一點痕跡的話,要數平安時代末所書三條西家本《播磨國風土記》:

鹽村:處處出“醎”水,故曰鹽村。牛馬等嗜而飲之。(《播磨國風土記·宍禾郡》)

如上,“醎”字有三例,而不見“鹹”字。

但是,上代也並非只用“醎”字,如正倉院所蔵文獻中,書名用“鹹”字的《(佛説)鹹水喻經》有3 例,用“醎”字的《(佛説)醎水喻經》有11 例,很難認定用了哪個字的《(佛説)鹹醎水喻經》有3 例。可見兩字特别難區分,經常並用,“醎”字較多用。

根據上述分析,憶良和歌的原文從古寫本的一般情況來看應該是“醎”字,字體幾乎可以確定能追溯到《萬葉集》的原文。《千字文》作爲蒙學書,是形成上代人教養的基礎。因此,對《萬葉集》原文進行縝密評價,涉及字體差異的時候,《千字文》作爲文字資料會發揮一定的作用。

補充幾個與憶良和歌相關的内容,《萬葉集》中表示味覺的“カラ”或者“カラシ”的正訓字(譯者注:正訓即爲正確的訓讀,是依據漢字的字義的本來用法而進行的訓讀,如“山”讀作“やま”,“風”讀作“かぜ”)是“辛”。

……辛塩に こごと揉み……(16·三八八〇《能登國歌》)

(譯文:……加鹽再揉和……)

……初垂を 辛久垂れ来て……(中略)……我が目らに 塩塗りたまひ 腊はやすも。(16·三八八六《乞食者詠》)

(譯文:……辛苦下鹽垂……(中略)……吾目遭鹽漬,受賞我心悲,因何我受賞,我味美而飴。)

志賀の海人の火気焼き立てて焼く塩の辛恋をもあれはするかも。(11·二七四二《寄物沉思》)

(譯文:志賀海邊人,燒鹽太苦辛,戀情何所似,辛苦兩無倫。)

《萬葉集》之中,只有憶良用“醎”字。上代日語中表示味覺大體分爲“アマシ”和“カラシ”兩類,如:

大野の原に生ふる物は甘菜辛菜。(祈年祭祝詞)(譯文:廣闊原野上生長的是甜菜辣菜)

再加上由訓假名(譯者注:以萬葉假名表記的時候,與漢字本來的意思無關,以漢字的訓讀充當日語音節的漢字表記法,有一字一音、一字二音等類型)“酢”而來的“スシ”就是三類、“アマシ”寫作“甘”,“カラシ”寫作“辛”。但是在中國味覺被分爲五種,稱之“五味”。

五味六和十二食,還相爲質也。(《禮記·禮運》鄭注:“五味,酸苦辛鹹甘也”)

根據鄭玄所注,“五味”即爲“酸苦辛鹹甘”五種味道。根據對味覺知識的細化分類,“塩”並非是“辛”辣,而是“醎”(鹹)的意思。憶良深知“辛”和“醎”作爲漢語語義上的不同,在此處特意選了“醎”字。“辛塩”是指特别鹹的鹽,撒在傷口上疼痛加倍,這樣就更能深刻理解“傷口上撒鹽”這句諺語要表達的意思了。

憶良之所以將“カラシホ”的“カラ”寫作“醎”,正是由於對漢字訓詁的正確認知。這種認知或許也涉及到字體,憶良應該知道,表示口味鹹的這個意思的文字“醎”和“鹹”是同義異體字的關係。

(2)“果”和“菓”

關於上代人的異體字知識,我們再看幾個可以確認的《千字文》相關的例子。“果”和“菓”這兩個字,不止見於《萬葉集》的和歌中,還見於題詞和注釋中。

……玉の緒の 絶えじい妹と 結びてし ことは不果 思へりし 心は遂げず……(3·四八一 高橋朝臣《悲傷死妻作歌》)

(譯文:……妹如脱綫珠,與妹結姻緣,此言竟不果,思之心茫然……)

復恨心契之弗果。(2·一二六 石川女郎《贈大伴田主歌 左注》)

(譯文:復恨心契之弗果)

……時じくの 香の菓子を 恐くも 残したまへれ……(18·四一一一大伴家持《桔歌》)

(譯文:……四時香果樹…結實多傳後……)

右一首寄菓喻思。(11·二八三四 左注)

(譯文:右一首寄菓喻思)

第三八二首和歌“見果石”的“果”,也有寫作“杲”字的古寫本,和泉書院新校注本個人認爲應作“采”,因爲原文尚不確定,暫且不作考慮。前述四例中,除了錯别字,“果”和“菓”這兩個字在各個版本中可以清楚地區分開。這兩個字也可以作别字處理,但原本是異體字關係。先看“果”字,在《篆隸萬象名義》中無“菓”字,而是寫作“果”字:

果,古禍反。克也,遂也,定決也,濟也,信也,勝也,能也。(《篆隸萬象名義》)

同爲標記有反切的《新撰字鏡》中,“果”字解作:

果,古禍反。惣木實曰果,草實曰瓜。勝也,克也,成也,能也,遂也,空也,殺敵也,決也,濟也,信也。(《新撰字鏡》卷七)

估計原本係《玉篇》中應有更加詳盡的注文。《玉篇》佚文中可見如下内容:

玉篇云:果謂桃李之屬,蓏謂瓜瓞之類。又有核曰果,無核曰蓏。又木實曰果,草實曰蓏。又木上曰果,地上曰蓏。(慧琳撰《一切經音義·妙法蓮華經》卷二七《提婆達多品》“瓜蓏”)

“菓”字相較於“果”的注釋更爲詳細,見於《令集解》伴記所引的佚文:

伴云:野王案,《説文》:木實曰菓,草實曰蓏。張晏注漢書:有核曰菓,無核曰蓏。臣瓚云:木上曰菓,地上曰蓏也。(《令集解·職員令》卷五 大膳職“菓”所引)

原本係《玉篇》中所載大概同《説文解字》:

果,木實也,從木象果形在木之上。

或同《周禮·天官·甸師》:

共野果蓏之薦。(鄭注:“果、桃李之屬、蓏、瓜瓞之屬。”)

除鄭玄注以外,還有《漢書·食貨志上》卷二四:

還廬樹桑、菜茹有畦、瓜瓠果蓏、殖於疆易。(師古注:“應劭曰:木實曰果,草實曰蓏。張晏曰:有核曰果,無核曰蓏。臣瓚曰:案木上曰果,地上曰蓏”)

想必是引用應劭注和張晏注。《漢書》應劭注將有“核”即有種子之物稱爲“果”,其他的“木實曰果”這一點都是一致的。木實即樹木開花結果,從而引伸出“果”、“遂”之意。“果”字加上草字頭,從《切韻》佚文的記載便可了然:

果,古火反。薛峋云:木果也。《集略》作菓。長孫訥言云:按《説文》,即此爲菓木之字。王仁煦云:木實也,或加草者,非也。郭知玄:從草也。(《妙法蓮華經釋文》上卷)

《廣韻》繼承前人説法:

果,果敢。又勝也,定也,克也。亦木實。《爾雅》曰:果不熟爲荒,俗作菓。(《廣韻·上聲·果韻》)

此處將“菓”作爲“果”的俗字。同樣認爲“菓”爲俗字的早已有之:

經文從艸作菓,俗字也。(慧琳撰《一切經音義·佛説睒子經》卷三三《果蓏》)菓果,果木字,並上俗下正。(《干禄字書》)

果,從木上象子形,是果實字。相承加草者於義無據。(《五經文字》)

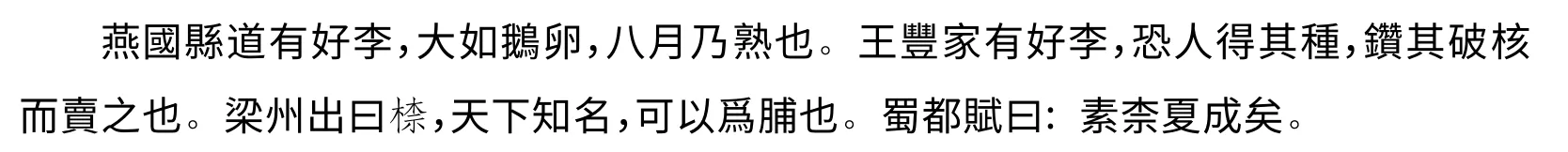

看來在初唐以前的中國,“菓”字也是和“果”一樣通行的。《千字文》中可見“菓”字:

菓珍李柰 菜重芥薑。(《千字文15·16》)

“菓”表示珍貴之物,所舉“李”“柰”兩例可知“菓”爲木果。上代人通過《千字文》的記載應該知道“菓”是表示木果的文字。

據此例亦可知,“菓”作“果”的異體字使用時,也只限於木果這個意思。“果”在字書類文獻中常取木果之意,與“蓏”即草果相對照。故此,“菓”字的草字頭就與其意義不一致了。“菓”字的草字頭,是在“果”字的各個意思當中,起到强化其可食之意的作用。因此,木果就用“菓”字,木果以外的意思就用“果”字,本來兩個字是這樣來分擔意義上的差别的,結果卻在使用上産生了别字。寫於天平十九年的真福寺蔵《琱玉集》卷十四中記載了“果”和“菓”的用法區别,如:

群嫗争以菓擲之。(美人篇)

這是有名的潘嶽故事的一節,“菓”爲木果之意。另外,

其年果崩也。(恠異篇)

此處的“果”是副詞果然的意思。還有,佛教詩文集聖武天皇的《雜集》(天平三年書),在同一作品裏,也存在不同用法:

菓味甘美如在歡喜園中。(一一二 周趙王《平常貴勝唱禮文》)蓋聞因果冥符。(同上)

這些大概來源於所抄録的原文,即中國的原典中的書寫差别。

再有,正倉院典籍中也有同樣的情況,比如同一本書中存在兩個字並用的情況。天平寶字六年“造金堂所用錢雜物帳”(《大日古》十六之二九八、續修三五之四)中有如下記載:

七百卅文買青苽九百九十三果直。(二百六十三文别二果四百六十七文别一果)

另有,

四百六十二文買雜菓子直。

前者的“果”是數量詞,正倉院文獻中用於數瓜、青瓜、茄子、淹茄子等的個數。後者“雜菓子”的“菓”,在細目中主要指栗子、芋、枇杷子、李、山桃子、筍、於柿子等可食用的木果。正倉院文獻中“菓”主要指木果,除此以外的數量詞、動詞、副詞、名詞等都用“果”字。總體來説遵守了以上使用分類,只是偶爾有混用的情況。“菓”字也見於平城宫木簡:

主菓餅。(平城宫木簡1-49)

與職員令40 大膳職中:

主菓餅二人。(掌、菓子、造雜餅等事)

一句相對應。“菓”即是“菓子”,如果參照延喜大膳事的“諸國貢進菓子”,可知其指甜木果或烤葛根等。因此上代將食用甜木果寫作“菓”,是公認通行的用字法。

回到《萬葉集》,第四八一首和歌和第一二六首和歌的注中的“果”字是完成之意。第二八三四首和歌的注“寄菓”的“菓”指桃子:

大和の室生の毛桃本繁く言ひてしものを成らずは止まじ。(11·二八三四譬喻)

(譯文:大和有室原,樹木結桃繁,有樹無桃實,誰能信此言。)

第四一一一首和歌的“菓子”指桔子。不管是漢文還是和歌的訓字都是根據意思來區分用法的,其區别就在於是否是木果,這點非常明確。

《千字文》取“菓”字而不用“果”,李暹所注“菓”字,引用《文選》卷四《蜀都賦》的“素柰夏成”。此處在胡刻本《文選》中載:

百果甲宅、異色同榮、朱櫻春熟、素柰夏成。(《文選》卷四 晉·左太沖〈思〉《蜀都賦》,李善注“周易曰、百果草木皆甲拆、鄭玄曰、木實曰果。”)

此處“百果”用“果”字,這個部分在《文選》和唐抄本《文選集注》中也用“果”。另外,李善注所引《周易 解·彖傳》的一節:

百果草木皆甲拆。

此處的“果”在阮元的校勘記裏並未特别記録其異同。所以《文選》的這個地方原文就是“百果”。就是説,以李暹注爲綫索,稍微深入學習一下《千字文》的話,就能理解“果”是“菓”的異體字的關係。據此,先見的《萬葉集》中“果”和“菓”二字的用法區分就成爲可能,《千字文》形成了這種知識的最基礎的部分。

最後,還想説一下關於家持的第四一一一首和歌。這首和歌以“ときじくの かくのこのみ”詠桔,和歌開頭“時及能 香久乃菓子”,末尾“等伎自久能 可久能木實”,“このみ”用漢字表記爲“菓子”和“木實”兩個不同的詞。這首和歌主要爲假名表記,有些加以簡單的訓字。“このみ”兩次以不同的訓字表現,是一種變字法。像這種多次出現的詞語以不同訓字表記的,在這首和歌中只有“可見能大御世”的“世”和“神乃御代”的“代”,但在《萬葉集》中“世”“代”通用之例隨處可見。與此相比,“菓子”和“木實”就不是訓字不同這種水準的問題了。“菓子”二字對應的日語是“このみ”,“菓子”的“子”是結尾詞,因此其實際意義就由“菓”一個字來承擔。另外,“木實”就是“木の実”,是單純的分析型表記。這兩種訓字表記方法中足見用心良苦,在一首和歌中非常醒目。能夠感受到家持的特别意圖。

如果反觀“菓”的訓詁爲“果”,那麽《説文解字》中有“果,木實也”,《漢書》應劭注爲“木實曰果”,這也被原本系《玉篇》所引。家持是意識到“菓”即“木實”的訓詁,才採取“菓子”和“木實”兩種表記方法的。傾向於假名表記的一首和歌中,“菓子”和“木實”的表記,是意識到訓詁並敏鋭地使訓字發生作用。如果將假名表記的部分作爲基礎,那麽訓字部分就是從整首和歌中脱穎而出的組成。長歌以桔爲主題,詠其枝、花、葉。而其吟詠的重點則是放在自古以來就被珍重的,有很多内涵的“このみ”,即果實之上。可以充分感受到作者在主題意識下的各種努力。從《千字文》出發,以更加高度的知識和巧妙的方法,賦予了和歌文字表現以新色彩。

綜上,從表現和文字方面,考察了以《萬葉集》爲中心的對《千字文》的接受。以中國詩文爲基礎形成和歌表現手法的情況下,論述了《千字文》作爲將佳句壓縮概括並收録起來的文件性作用。如果説《千字文》作爲蒙學書,起到了將上代人推向漢籍的廣闊世界的媒介作用的話,那麽瞭解由《千字文》而形成的上代人的教養,不拘泥於其出處的直接性和間接性,肯定對理解《萬葉集》和歌有益。另外,通過具體例子,研究在上代的文字使用和文字選擇上,還可以將《千字文》用作獲取其字體知識的入門書。尤其是深入考察《千字文》的文字,大大有助於《萬葉集》的文本批判,有助於瞭解上代文字的相關知識基礎。