跨語際詮釋與可寫式文本——漢學家和翻譯家怎麽演繹《詩經》中的

2015-10-29洪濤

洪 濤

一、引 言

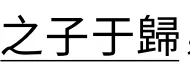

《詩經》是中國重要的文化遺産,不少《詩經》詩句和寫作手法爲後世所蹈襲,連外交用語和民間風俗也受到《詩經》的影響。近人陳子展(1898—1990)説:“辛亥革命以後,我還看見鄉村人民舉行婚禮的時候,要歌《桃夭》三章……。”到了今天,在香港我們還能看到民眾用“某府于歸”“于歸之喜”來形容某家某户嫁女。在臺灣,“之子于歸”也用作婚嫁賀辭。

《周南·桃夭》《周南·漢廣》《召南·鵲巢》《邶風·燕燕》《豳風·東山》都寫到“之子于歸”。“于歸”,一般認爲是指女子出嫁。《邶風·燕燕》的“于歸”或是例外,《毛傳》解爲“歸宗”。但是,“歸宗”這種説法,古人已有質疑,宋代的王質(1135—1188)和清代的崔述(1740—1816)都認爲《燕燕》是寫衛莊公送其妹遠嫁之詩,近人高亨(1900—1986)、聞一多(1899—1946)、袁梅、馬持盈、向熹、程俊英等人也説是寫送人出嫁。

關於“于歸”的“于”字,清人馬瑞辰(1777—1853)《毛詩傳箋通釋》解釋:“《爾雅》:‘于,曰也。’曰古讀若聿,聿、于一聲之轉。‘之子于歸’,正與‘黄鳥于飛’、‘之子于征’爲一類。于飛,聿飛也;于征,聿征也;于歸,亦聿歸也。又與《東山》詩‘我東曰歸’、《采薇》詩‘曰歸曰歸’同義,曰亦聿也。于、曰、聿,皆詞也。”王引之(1766—1834)《經傳釋詞》也有相同的説法,認爲“黄鳥于飛”就是黄鳥聿飛。聿,是古漢語助詞。“于”既無實義,那麽,單單一個“歸”字已經可以指女子出嫁。另一方面,《邶風·匏有苦葉》:“士如歸妻,迨冰未泮。”“歸妻”,舊訓爲娶妻。

餘下的問題:“之子”是誰?“之子”是特指,還是泛指?是一個人,還是一群人?各種《詩經》英譯本顯示,這個詞的詮釋空間很大(請看下文。)另一個問題是:各詩篇中的“于歸”,是什麽時候的事?是往事,還是眼前正在進行的事?

對於這些問題,漢學家(sinologists)提出了獨到的見解,其中有些“説法”更超乎一般中國人的想像。

本文將檢視漢學家和翻譯家如何解讀“之子于歸”和相關的詩行。筆者特别關注以下諸家的詮釋和翻譯:Stephen Owen(美國)、James Legge(英國)、Bernhard Karlgren(瑞典)、Arthur Waley(英國)、Marcel Granet(法國)、吉川幸次郎(日本)、目加田誠(日本)和許淵沖、汪榕培(華人)等等。

二、“于歸”未曾發生(幻想中的新娘)

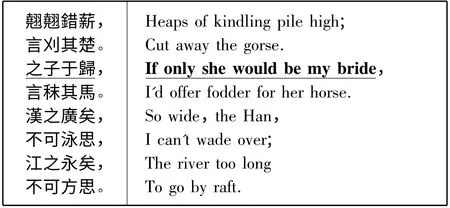

從美國漢學家Stephen Owen(宇文所安)的譯文來看,《漢廣》的“之子于歸”只是男方的想望之辭。Owen 的譯文是:

上引譯文第三句If only she would be my bride,是“虚擬”的(subjunctive mood),因爲英語if only 一向用來表達願望,尤其是難以實現的願望。换言之,這句話所寫的女方嫁給自己,只不過是男方的期望,不是實事。

將這句If only...結合下文So wide,the Han,/I can't wade over...來看,這段詩文反映出來的現實是“求而不得”:漢水寬、江水長,男主角不能渡過,隱喻那個女子終不可求,願望終歸是願望而已。

就因爲追求而不可得,所以男主角才在那兒幻想“要是她嫁給我就好了,到時,我將爲她餵馬”。從這個角度看,虚擬之用(If only she would...),正好反映出男主角痴迷思慕之情。

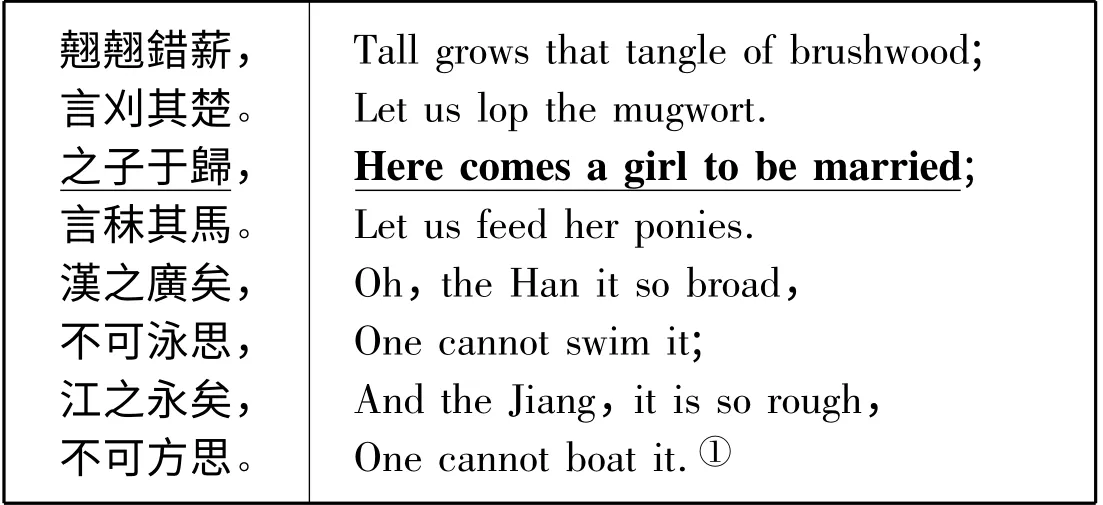

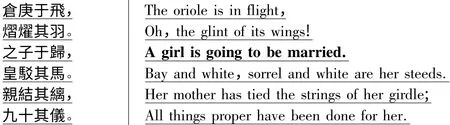

其他漢學家的譯文,不見得有Owen 譯文的這個特點。我們不妨拿Arthur Waley(1889—1966)的譯文來比較一下。Waley 譯爲:

Waley 那句“Here comes a girl to be married”與其他詩句之間的語義關係不明朗:爲什麽to be married、feed her ponies 之後,就接着寫到漢水、江水?是不是説,那個女子要結婚就必須長途跋涉到男家?她必須渡過江、漢?這個女子要遠嫁他鄉嗎?一般讀者心中難免會産生這類疑團。

Owen 和Waley 二譯對比之下,我們發現Owen 譯本的連貫性(coherence)較强。何以見得?因爲在Owen 譯本中,末四行詩句象徵困難重重、其事難成,這就托出If only she would be my bride...。

總之,原本的“之子于歸”没有明確表示是何時之事,更没有反映男主人公的思慕想望之情。在這一點上,Owen 運用了他的詮釋權,也運用了他的想像力。

其實,《詩經》不乏這種“痴想”的例子。《毛詩》第110 首《魏風·陟岵》第一章是這樣的:

陟彼岵兮,瞻望父兮。

父曰:嗟予子行役夙夜無已。

上慎旃哉!猶來無止!

三、“于歸”正在發生(眼前所見)

Karlgren 還解釋詩中那女子正在出嫁的途中。Karlgren 認爲:... this girl,who is setting out on her marriage journey,is eagerly served by her comrades,who feed the horses for her.我們注意到,這段話中的is eagerly served 和who feed 都是用“現在時態(present tense)”來表現。

下一節,我們將分析華人譯者的《東山》譯文。我們初步發現,華人譯者的理解趨於一致,分歧甚小。這是因爲巧合,還是因爲華人譯者順從了文化習慣和先在觀念?

四、“于歸”已經發生(之子=自己的新娘)

華人譯者如何理解和翻譯《東山》詩最後一段的場景?我們不妨挑選幾家爲代表,詳細分析他們譯文的特點。

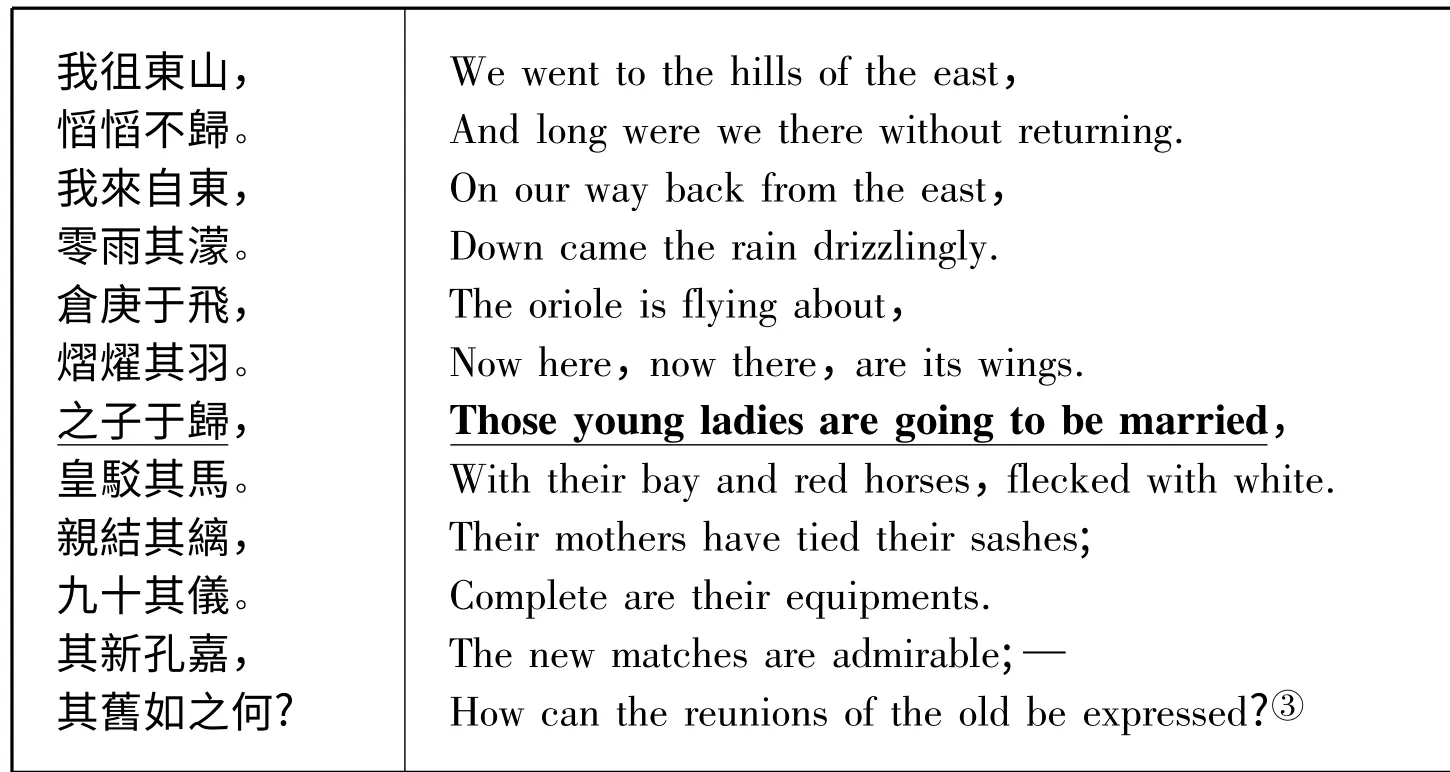

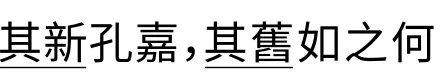

《東山》末節中“之子于歸,皇駁其馬……其新孔嘉,其舊如之何?”華人翻譯家的譯文是:

【許淵沖譯文】

I remember on horse bright

How happy when my wife's in sight.

【汪榕培和任秀樺譯文】

On flecked horses all the way...

How happy will our reunion be?

以上兩家,翻譯“之子于歸”都是用過去時態(past tense),與Legge 和Karlrgen 設定的“正在發生”不同。用上過去時態,會給人一種距離感(寫的是往事)。此外,翻譯“其新孔嘉”時,許、汪兩家都選擇用was。

總而言之,許、汪兩家表達出來的是:回憶的成分頗多(主人公,亦即征人,回憶往昔自己結婚時的情景)。

附帶一提,按舊解,“其新孔嘉”的“嘉”,意思是“善”。《鄭箋》説:“嘉,善也。其新來時甚善,至今則久矣,不知其如何也。”許淵沖和汪榕培的譯文似乎不取“善”之義,而改爲表達“喜”之義(譯文中的用詞分别是happy 和glee)。

然而,許、汪的譯文,敍述者最關注的不是妻子,而在於夫妻重聚的歡愉(how happy...在這一點上,許、汪兩家完全相同。)另一位華人譯者王方路,也是將“其舊”理解爲reunion,他翻譯爲:Honeymoon made us more than happy,/Who knows reunion after long separation?

Charming and admirable indeed was the bride—

總之,上述華人譯者都將《東山》“之子于歸”理解爲回憶中的内容,“之子”則設定爲征人的新婚妻子。

五、“于歸”再度發生(妻子竟嫁與别人)

與華人譯本相比,英國翻譯家Arthur Waley 的翻譯可謂“異軍突起”,他的譯文可稱爲“操縱式翻譯”(manipulative translation)。

在Arthur Waley 譯本中,《豳風·東山》末段那“之子”是a girl。這個女子是敍述者(征人)之妻嗎?應該不是。

細讀Waley 此詩,我們發現Waley 演繹的末章,結構特殊不在話下,情節也很出人意表。Waley 的譯文如下:

我徂東山,I went to the eastern hills;

慆慆不歸。Long,long was it till I came back.

我來自東,When I came from the east,

零雨其濛。How the drizzling rain did pour!

其新孔嘉,This new marriage is very festive;

其舊如之何?But the old marriage,what of that?我們注意到,其中六行,被Waley 放在引號之中。爲什麽他要這樣做呢?

這樣看來,戰争造成了另一苦果。男方上戰場抵抗外敵,好不容易回到家鄉,竟發現自己成了外人!

Waley 這樣理解,可有依據?有何道理?

我們知道,《詩經》的時代没有引號可用,遠古的簡帛上無法明確標示人物對話的起訖,所以,宋人王質論《鄭風·女曰雞鳴》時特地寫了一段話,辨析道:“大率此詩婦人爲主辭,故‘子興視夜’以下皆婦人之詞。”

現代的《詩經》普及本,都爲詩句附加了標點。但是,Waley 所用的引號,卻不是用來標示對話,他這樣用引號,能説得通嗎?

我們必須指出,婦人再婚這一情節,讀者單單看譯文,未必能看得明白(儘管Waley已經在譯文中用了引號。)讀者只有讀到Waley 的解説詞,才能辨清new marriage,old marriage 是誰的new marriage,誰的old marriage。

我們發現,Waley 設想的情節,比Legge 的版本多一層“戲劇性”,或者説是“悲劇意味”:敍述者(征人)在外久經戰患,回到家鄉竟要面對極其難堪的局面!(我們聯想起唐詩《隴西行》。《隴西行》中“無定河邊骨”寫的是戰争背景下在戰争前綫的男方有大變故,而Waley 這首詩寫的是女方有大變故。)

唐人陳陶《隴西行》是寫征人已經戰死沙戰,而征人之妻(或親友)對此一無所知,還在夢中與征人會面:

誓掃匈奴不顧身,

五千貂錦喪胡塵。

可憐無定河邊骨,

猶是春閨夢裏人。暴屍河邊(慘烈)和夢裏相見(温馨)這兩個場景,對比十分强烈。Waley 的《東山》同樣是對比强烈。Waley 會不會是受到上引這首《隴西行》的啓發?我們當然不便妄加揣測,我們只能説有這種可能性。

我們再拿Legge 的譯文來和Waley 比較。Legge 筆下的細節也和Waley 的譯文差别很大。首先,Legge 的“Those young ladies”是眾數;其次,譯文中的reunions of the old(“其舊”),又是眾數。反觀Waley 譯本中那“于歸”之人,只是a girl,是一個人,同時,從戰場回來的敍述者,也是孤身一人。

因此,Waley 譯本末段的情節表露出征人的孤獨感,這結局也許更煽情(或者説是有移情作用,不像Legge 的“those...”“their...”那般事不關己),畢竟承受殘酷現實的只限於敍述者一個人。總之,Waley 安排的情節給人一種造物弄人之感,讀者多半會同情那個可憐的敍述者,也就是征人。

我們可以把Waley 這首詩看成反戰詩,因爲這詩末節寫的是戰争造成的另一種悲哀和無奈。

綜上所述,我們可以看出“之子于歸”語義雖然較爲穩定(多理解爲女子出嫁),但是,與“之子于歸”相關的情景(situationality),諸家各有“演繹”。

六、綜合論析

吉川幸次郎這種説法顯得模棱兩可。但是,從上述各種譯文看,我們只好承認,吉川的意見和實情相吻合。

所謂“自己結婚”,是指“征人自己結婚”。許淵沖、汪榕培和任秀樺、安增才、賈福相、王方路的譯文,都屬於這一類:《豳風·東山》的那個“之子”,都被華人譯者理解爲征人的“新娘”。上述華人譯者的詮釋,何以如出一轍?這是值得深思的課題。

至於“别人結婚”,是指征人目擊别人正在結婚,James Legge 和Bernhard Karlgren 的《東山》譯文可歸入這個類别。Waley 則認爲末段包含一段結婚歌,而且征人的妻子早已另嫁他人。這是很有戲劇性的情節。

七、結 論

綜上所述,在時態(tense)方面,譯者受制於語文因素(英語語法),選擇不多。這是跨語(漢語、英語)翻譯必然要面對的事。

另一方面,上述華人譯者處理《東山》“之子于歸”都不能超出《毛詩正義》“歸士之妻”這一樊籬。這也許和中國傳統説法産生的“制約”有關。

翻譯家也有詮釋權。如果翻譯家本身是敏鋭的讀者,那麽,他們的“另類解讀”就值得世人重視,因爲另類解讀往往能别開生面,或能見人之所未見,比如Waley 的《東山》譯文末段,就能産生獨特的藝術效果和感染力。