清凉山怀旧

2015-10-28吴文焘

吴文焘

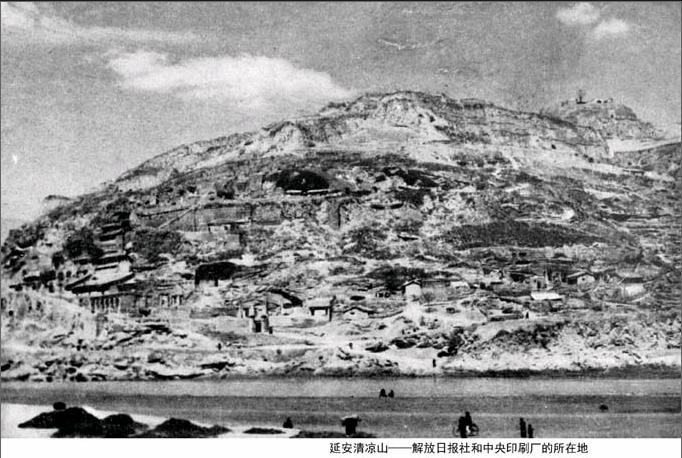

每从照片上看到陪伴延安城的那座宝塔,我便想起同它隔河相望、却往往不在画面的一带峰峦,这就是延河之滨的清凉山,第二次世界大战期间新华通讯社总社的所在地。

1941年秋初一个晴朗的下午,我背上自己的全部行装,从中央宣传部的驻地兰家坪,到五里外的清凉山去工作。刚爬上崖角高处的一块小场地,已是大汗淋淋了。我喘喘气,正想打听,就见《解放日报》总编辑、原中宣部我的老上级杨松(吴绍镒)从一孔窑洞里走出来接待我,随即把我分配在这个创刊不久的报纸第一版当编辑。当1942年他积劳病危时,陆定一被派来报社,继任总编辑职。

约在1941年11月下旬,《解放日报》社长博古把我叫到他的窑洞去,告诉我:新华通讯社社长向仲华要上前方了,所遗社长职务,中央决定博古兼起来,并叫我去做副社长,主持那里的日常工作。没等我讲完自己的意见,他已察觉到我自知缺乏经验,有些畏难情绪,便鼓励我下决心克服困难,并和同志们一起,努力使新华社成为解放区的新闻总汇,党和人民的耳目喉舌。“党中央要根据咱们收来的新闻电讯决定政策的。可不要再发生‘两个大西洋宪章的现象啦!”说罢,他还通知我第二天到山头东侧新华社的一孔大窑洞,去参加欢送向仲华的座谈会。

从“两个”大西洋宪章说起

所谓大西洋宪章,是指1941年8月美国总统罗斯福和英国首相邱吉尔在大西洋上公布的那个政策声明。由于新华社发给《解放日报》刊登的该声明内容,与重庆《新华日报》稿出入甚大,有些明显的破绽,几乎成了两个不同的文件,引起了读者的怀疑。“两个”大西洋宪章的说法就是这样产生的。

在第二天的欢送会上,向仲华同志讲了新华社已往十年里的艰苦历程,也指出当前的任务是把国内外电讯抄好、译好、编好、播好,首先要排除像大西洋宪章那样主要资料的错漏。他是苏维埃时期红色中华通讯社(简称“红中社”)的工作人员之一,经长征到陕北,直到1937年红中社改名新华通讯社,又站在通讯社的负责岗位上。对于他的调离,同志们无不表示惜别之意。

到会的来宾中,有当时中央军委三局局长王诤和三局一处处长刘寅。他们都是红军时代我军无线电事业的开创人。1931年11月7日,第一次苏区代表大会在瑞金开幕那天,红中社使用从敌军手里缴来的机器开始广播,并将抄收到的国民党中央社新闻油印出来,发给代表们作参考。这天就成了红中社,亦即新华社的生日。通讯社的电务工作,主要是王诤和刘寅他们承担的。以后,他们一直为通讯社培养电务人员,筹划器材设备。他们在新华社建社史上的业绩,是值得大家称道的。

王诤那天穿了一件缴获的日本黄呢军大衣,戴一顶没帽徽的呢军帽,说起话来诚恳直爽,引人入胜。当会后我和他一同去新闻台视察时,但见三三两两、生气勃勃的青年围拢来,向他行军礼。这个说:“局长啊,再给发两部四灯机吧!我们的收报机实在太不够了!”那个说:“报告首长,我们的电池该换了,不换,怎么办?”当时,我们的电讯器材确实非常贫乏简陋,主要靠前方缴获,或借周恩来同志从国民党统治区回延安的机会带进一些来,困难是可想而知的。但王诤同志还是斩钉截铁地回答说:“给你们,有办法!可你们得把电报收好啊!”大家听了,有的鼓掌,有的高兴得跳起来。

从那次开始,我便很快同这批日夜轮班、埋头在收发报机旁的同志们熟识起来。他们共约40人,分别在电务科的分社联络台和新闻台两个单位里,占当时总社人数的一半以上。他们大都是从敌占区或国民党统治区来的初中、高小学生,在八路军通讯学校学会收发电报的技术,就来社工作的。除分社联络台和中央社电报使用明码、日本同盟社使用罗马字日文外,新闻台所收的苏联塔斯社、英国路透社、美国合众社与美联社、法国哈瓦斯社以及德国海通社等的材料,都是英文的;可是我们有的报务员,连ABC都是现学的。

面对艰巨的任务和困难的工作条件,同志们只有刻苦钻研和努力学习这一条路。在翻译科同志们的协助下,他们日夜进行寻找和监听电台的工作。从纷纭的电台讯号里辨别出哪些是哪个通讯社的波长,哪些时间惯于播发哪类电报,以便准确掌握发报的规律。他们学认一些最关重要的英文单词,像“公报”、“急电”、“中国共产党”、“苏联”、“斯大林”、“罗斯福”等,借以引起抄收时的注意……。磨刀不误砍柴工。逐渐地,重要电讯的掉漏现象,便减少以至消失了。

拿抄收斯大林1941年和1942年两次在莫斯科十月革命纪念会上的长篇讲话作比较:

1941年11月6日那次讲话,是全部漏掉了。在当时德寇长驱直入、苏军前线军民奋战的情况下,人们多想听听这位红军最高统帅、世界进步人类瞩望的领袖说些什么、怎样分析当时的形势啊!但在1941年11月8日的延安《解放日报》上,只能看到路透社发的斯大林在红场阅兵的简缩新闻,到了11月28日才从重庆收到他在纪念大会上讲话的第一部分,等12月7日《解放日报》刊出最后一部分时,国际形势已经大变,太平洋战争第二天就爆发了。

总结了这次失败的经验,到1942年11月初,电务科的同志们就在科长张可曾带领下动员起来,个个摩拳擦掌,像迎接大战役一般,在已知的塔斯社所有发报时间和波长上安排了人手和机器,并准备在几个地方架线“围抄”。果然,在11月6日的夜里,斯大林同志的长篇讲话开始分段出现了。用当时一句惯用的话说,大家真是绷紧了每根神经来对付,不让任何一个讯号溜过去。11月8日,近万字的斯大林讲话全文,便在《解放日报》头版一个整版的地位刊登出来。这标志着我们的报务工作进入了一个新的阶段。

“天书”、通讯网和

有理想的人们

《水浒传》里有一个宋江等人在忠义堂设坛祭天,从天上掉下一块石碣上载有蝌蚪文字的天书,人皆不识的故事。四十年代新华社收下的新闻电稿,由于是用铅笔和土纸书写的拉丁字母和数码,往往模糊凌乱、歪歪扭扭,也被称做难以辨认的“天书”。

对于《水浒传》里讲的天书,说是有一位姓何的道士出来翻译,揭示了石碣之谜。当时,新华社翻译科英、日文和明码三个组,有二十几位“何道士”。他们分上半夜和下半夜两班,在一孔大窑洞里围着几张方桌中央的煤油灯工作,每夜处理六至八万字的“天书”,十分辛苦。他们当中,科长丁拓、副科长陈龙和明码组的一位“本子”同志“道行”最高,除自己翻译外,为了避免错误,还校对新手所译的稿子。我们那位“本子”同志,从中央苏区红中社起,一直从事明码译电工作;因为他不查电码本子而能准确迅速地完成工作,“本子”这个绰号便取代了他的姓名。我来到新华社,也跟大家一起称他“本子”同志,直到十多天后,他要去前方工作,才知道这位可敬的同志的真名叫李柱南。

和翻译科同一窑洞办公的,还有广播科(1945年后改称编辑科)。这个科只有科长李伍和两位编辑同志。他们每天下半夜一上班,便把翻译科译好校好的稿件,分类分批向《解放日报》编辑部发送;其中重要的国内外新闻,则加以摘编,连同头一天《解放日报》刊载的社论、专文和陕甘宁边区动态等材料,辑成一套广播稿,经我逐条核定,交明码组翻译;到吃早饭的时候,再将原稿送社长博古审阅,由一位通讯员步行把稿子送往几十里外的广播台播发(有一个时期,延安试行口语广播,稿件也是广播科供给的)。随着电务工作的改进,新华社的中文广播,逐渐由1941年每天三四千字,增加到1945年每天一万字左右;各根据地的报纸,已经可以依靠它供应国内外的新闻、评论和其他资料,而不需再兼收国民党中央社的电讯了。

从1944年9月起,新华社的英文广播,开始用一个五百瓦的发射机进行。每天四千字稿件的选译和打字工作,统由陈庶和沈建图两位担任,连英国籍改稿员林迈可先生在内,整个英文广播部才三个人,正同负责中文广播稿的三位同志一样,他们的长年坚持不懈与高度工作效能,是可以想见的。特别是沈建图,他勤奋、明快,1955年万隆会议时作为新华社特派记者,在“克什米尔公主”号飞机被破坏的事件中,和其他十几位前往采访会议的同志一同殉职,这是我们新闻界的一大损失。

与此同时,全国各根据地的新华社分支机构,在党中央和当地党委的关怀与指导下,也逐步正规起来,同总社的关系日益密切,成了可以统一指挥的通讯网。例如:1944年1月总社发出要各分社总结工作的通知,两个月后,晋绥、晋察冀、太行、太岳、山东和华中等六个分社,便都有了报告。经常注意扶植通讯社成长的陆定一,在《解放日报》和新华社编委会上以及个别谈话中,一再向我们传达中央对通讯社的勉励与期望,并指出:在当时的条件下,通讯社成了我党对外宣传的唯一机构,也是各地对中央反映情况、报告工作,以及各解放区间交流经验的方便工具。

四十年代上半期,敌伪和国民党反动派对陕甘宁边区的经济封锁,使新华社的同志们必须在生产自救的方针下工作和生活。

同别的单位一样,《解放日报》社和新华社这个伙食单位,除公家供应的每人每天一斤多小米、四钱油和几钱盐外,其他蔬菜、肉食以至柴炭,都要靠本单位生产自给。穿的单、棉衣和棉鞋,公家大约两年发一次。我们领取服装,则须在个人生产中完成与几斗小米同值的“缴公任务”。穿的小件儿和草鞋等,也是本单位和工作人员自行解决。薪金之类,是根本谈不上的。

除农业和手工业外,我们还有一个特殊的生产方式,即在当时用手摇马达做电源的情况下,大家轮流充当业余摇机工,每摇一小时能得几合米的代价,这样一年到头,就有几斗米的收入了。有一个很长的时期,我每天下半夜开始处理稿件前,先到新闻台去摇马达一小时,以便积累起来,完成缴公任务。

记得1943年秋天,有一位叫艾金森的美国评论家到新华社来参观。在他头脑里的通讯社,自然首先是一系列现代化的设备了。但在我们清凉山上,他所看到的,却是土窑洞里原始的收报机,以及在窑洞外阳光下用土纺车纺纱、木拨子拧毛线以及收摘自种的烟叶与西红柿的人们。他很惊异。在电务科一孔窑洞里,他问一位推光头、穿草鞋、敞着衣扣摇马达的青年:“生活这样艰苦,是什么原因使你们能这样努力完成自己的任务呢?”回答好像是不经思索的:“革命,打败日本帝国主义,建设新中国和社会主义。”又问:“为什么你们有信心打败日本侵略者呢?”回答是:“真理正义在我们这边,我们有党中央和毛主席的正确领导,有世界一切进步人类的支援。”“那么,你说说,什么是社会主义呢?”评论家进一步问。那个红红的脸儿,两手离不开机柄的同志朝墙努努嘴说:“那不是?”客人顺着他指的方向看去,原来那边墙上贴的是一幅从旧报纸上剪下的、苏联集体农庄庄员们驾着联合收割机工作的照片。评论家频频点头,好像深有所感的样子。

临别时,博古笑着问评论家有何评论,他说:“我发现,你们的青年都是有信心、有崇高理想的人,这就是你们取得胜利的根本。”

社长博古

那几年,我住得离博古比较远,但几乎天天能同他见面。除了一同开会,我每天下午或傍晚前后,总要到他那里汇报一次电台刚收下的重要新闻,并由他向中央反映。每次走进他的窑洞,大都见他伏在靠窗子的一张桌子上看材料、改文章、写社论,或者是校订马列主义经典著作的译稿准备出版(当时中央出版局局长也由博古兼任)。他写文章的一个特点,就是旁征博引,才情横溢。他在社论里用“红叶题诗”的典故来讽刺当时重庆权贵们同敌伪暗中调情,曾为报社同志们所传诵。

博古经常告诉我们:办报、办通讯社,就要随时准确地了解时局的动向,作到在政治上对党和人民负责。在那个风云变幻的年代里,不论向我们布置任务,或在自己的工作中,博古都表现出严格和一丝不苟的精神,力避发生贻误。1942年10月,在斯大林格勒战役的关键时刻,他一再亲临新闻台去掌握情况。10月11日那个星期天下午,他又匆匆来到我的窑洞,叫我们把有关斯城战况的所有电讯都拿给他。第二天《解放日报》发表了毛主席所写的那篇《红军的伟大胜利》的社论(在《毛选》里的题名叫《第二次世界大战的转折点》)后,我才知道博古那几天是在给毛主席提供资料的。

按照博古的意见,从1942年起,我们要各分社定期进行工作总结,总社也对它们的报道工作及时提出要求和改进的意见。我们整理的头一份对分社工作的意见书,下款署了“总社博古”四个字。博古审阅后把稿子退回时,却把下款的“古”字改为“吴”字。后来他对我解释说:“那里面主要是你们的劳动,由两个人署名,也表示要共同负责的意思,以后就那么办好了。”

他尊重别人的劳动,但当工作上出了差错,他又首先归咎于自己。1943年初,当时的中央办公厅主任杨尚昆打电话向博古传达说:《解放日报》发表过的十多篇对敌后根据地生产建设有指导意义的文章通讯,新华社没有加以广播是错误的,应该早日补发出去。对此,我写了一篇检查,交博古阅后转中央办公厅。博古仔细看了一遍,抽出笔来在后面批了“这个责任应由我负”几个字,并签上自己的名字,说声“我马上发了”,便把话题转到其他问题上了。

我觉得,最值得推崇的,还是博古的能上能下和自我批评的精神。我们知道,遵义会议以前,他是党中央的代理总书记,在遵义会议上,他服从多数的决定,离开了那个工作岗位。到1941年以后,就具体管报纸、通讯社和出版局的工作,而且是以身作则,全力以赴的。党的第七次代表大会后,一位参加过会议的同志对我们说,博古曾就自己过去的错误,在会上作了较深刻的检查。最近,在一次干部会议上,胡耀邦同志也提到当时博古同志的自我批评精神是比较好的。如果同一些只能上不能下、只能批评别人而听不得别人一点意见、不肯做任何自我批评的同志相比,博古的这个特点够多么突出啊!特别当今天我们庆祝新华社建社五十周年时,想到博古在清凉山工作的情景,又想到1946年4月8日他为国共谈判在飞机失事中遇难,更增加了我们对这位终年刚过四十岁的烈士的怀念。

在《热风》里,鲁迅先生有两句话是发人深思的:

“多有不自满的人的种族,永远前进,永远有希望。

“多有只知责人不知反省的人的种族,祸哉祸哉!”

一条十万火急的新闻

1945年8月10日傍晚,山风飒飒,凉气爽人。我照例走到山坡尽头的新闻台窑洞去,看看有什么重要的新闻。那是苏联对日宣战后的第三天,英勇的红军打败了德国法西斯,又分四路进入东北,形势是急转直下的。

当时,新闻台总领班李光绳正在值“路透社班”。我刚往里走了两步,就听得他高叫一声:“快看,是啥!?”头也顾不得抬,左手把着度盘,借着黯淡的煤油灯光,息气凝神地迅笔疾书。我急忙转过身去,已见抄报纸上一连串有三四个英文“急电”的字样,我们习惯上把它叫做“十万火急”;报务员同志们一见到这,就知道要有极重要的消息了。随着耳机里微弱的蜂鸣声,又有两个英文单字出现在眼前:“日本投降了!”

就这两个英文单字的一条消息,够有多么惊心动魄的力量啊!接着,路透社又播出一条比较详细的电报:日本天皇已经接受盟国条件,宣布投降。查查“合众社班”所抄下的材料,也有类似的简短报道。事情已是确凿无疑了。

我飞步出窑,赶往博古住处。多么不凑巧啊!博古刚好外出了。我顺手捻亮他桌上的煤油灯,摇摇挂在墙上皮盒子里的电话机,说声:“请接毛主席!”

对方回话了,是叶子龙的声音。我又说:“这里是新华社,有重要新闻,快请毛主席!”

很快,毛泽东同志来接电话了。我向他报告了前面说的内容,他第一句话就说:“噢,那好啊!”随即嘱咐我们有新情况时继续汇报。不多久,博古打来电话,要我们在电话机旁等候中央指示。原来他是在枣园毛主席那里开会的。约在半夜时分,就从枣园传来朱总司令签名的,勒令敌伪向八路军、新四军投降的延安总部第一号命令,由新华社向全国广播。……这时,清凉山前后左右,传来一阵高过一阵的锣鼓和各种敲打声,城区和宝塔山麓,已是篝火片片、欢声连天。延安真是沸腾起来了。

到1945年8月底,随着大片国土的相继光复,从国民党统治区撤退的同志们陆续来新华社总社参加工作,总社实行改组,日常工作由陈克寒负责,我则奉命和王揖、穆青等16位不同工种的同志组成《解放日报》、新华社先遣队,为两个单位“进城”作准备。

1945年10月6日,在晨光熹微中,我们告别了欢送的同志们,加入山下大路上奔向前方的人流,开始了我们的千里跋涉。兴致勃勃地登程了,我又几步一回首,直到峰回路转,宝塔的影儿不见了,清凉山和清凉山人,从此深深沉浸到我的记忆里,永远不能磨灭。

1981年11月

选自《新华社回忆录》,新华出版社,1986年。