一军横扫大河滨

2015-10-28霍志宏

霍志宏

1937年11月太原失守后,日本侵略军兵分几路,直逼黄河东岸。战火烧到了陕甘宁边区的家门口,日寇的炮弹落在陕北高原,给延安和边区带来巨大破坏。1938年3月5日,《新中华报》发表《保卫边区,保卫西北》的社论,号召边区军民紧急动员起来,“在这直接与敌作战中”,“以自己的血肉与头颅,筑成一道为任何强敌所击不破的万里长城”。

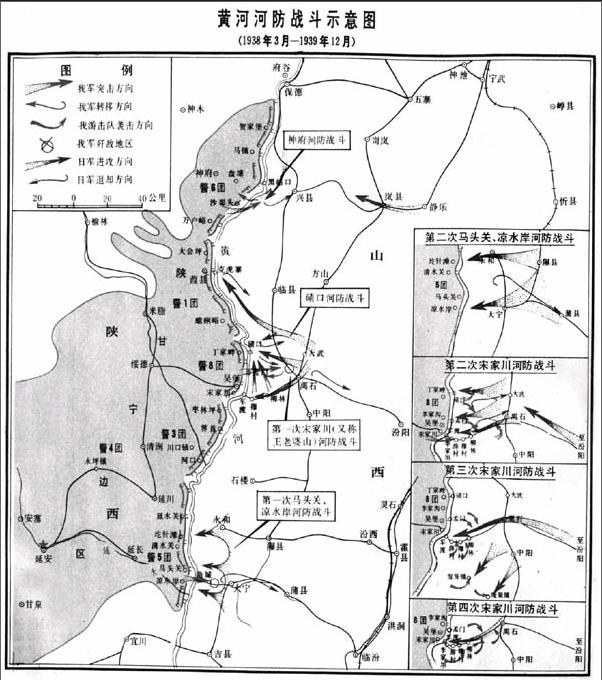

陕甘宁边区迅速组建河防部队,北起府谷、南至宜川的千里黄河防线,成为阻挡日军进犯西北大后方的钢铁屏障。

河防兵力部署:“我在延安,就是靠留守兵团吃饭。”

1937年洛川会议后,中共中央军委组建八路军后方留守处,肖劲光被南京政府任命为留守处主任。同年12月,对内改称留守兵团,总兵力1.5万余人。八路军后方留守兵团责无旁贷地担负起保卫河防的重任。毛泽东极为倚重和信赖这支部队,他拍着肖劲光的肩膀说:“我在延安,就是靠留守兵团吃饭。”

1937年10月,中央军委令120师718团(团长文年生)从洛川、富县开赴吴堡城、枣林坪、马家坪、薛家峁、川口、河口、清涧城之线,巩固河防,策应山西。

11月8日,毛泽东告在华北前线的将领:“文年生阎红彦白志文所部,担任从佳县至延长之河防。陈奇涵为绥米清佳吴五县警备司令,郭洪涛为政委,指挥文阎全部。文部已在绥德、米脂、佳县、吴堡布防完毕。阎部明日……接防于瓦窑堡、清涧城、河口、马家坪一带……肖劲光为河防总指挥。”11月17日晚,毛泽东和肖劲光电告120师领导人,已将整个河防线由神府马镇到宜川临真划分三段,各段设河防司令部指挥。从临真以北到清涧河口(不含)以南,设两延河防司令部,何长工任司令员,司令部驻延长;从河口以北到佳县,设五县河防司令部(即五县警备司令部),陈奇涵为司令员,司令部驻绥德;佳县(不含)以北到马镇,设神府河防司令部,王兆相任司令员,司令部驻神府。肖劲光坐镇陕甘宁边区,统一指挥边区各河防部队及自卫队。

中共中央调兵遣将,排兵布阵:警备6团(团长王兆相)驻神(木)府(谷)地区,守备佳县北至贺家堡沿河渡口;警备1团(团长贺晋年、政委钟汉华)驻米脂,守备佳县至螅蜊峪沿河渡口;警备8团(团长文年生、政委帅荣)驻张家墕,守备螅蜊峪至枣林坪沿河渡口,重点守备宋家川;警备3团(团长阎红彦、政委杜平)驻清涧,守备河口至接近枣林坪一带的沿河渡口;警备4团(团长陈先瑞、政委罗志敏)驻永坪地区,派出一个营的兵力守备延水关、高家畔渡口;警备5团(团长白志文、政委李宗贵)驻延长,守备凉水岸至清水关沿河渡口。以上将领都是军功赫赫的著名战将,陕甘宁边区构筑起了严密的黄河军事防御体系。

1938年2月,杜平领受任务:“(二)718(警8团)全力加速完成宋家川河防工事后,主力布置于宋家川附近,配合炮兵坚决抗击由军渡附近渡河之敌(军渡以东汽车路立即动员群众昼夜破坏),枣林坪虽然可能被敌渡河,但西南(北)三方面都是小道,敌很困难运动,可由该团派出一个排配合保安队警戒迎接渡口之敌。(三)3R(警3团)仍以(河)西辛关、界首二处为主要警戒区域,但依地形判断,界首西南北三路人烟稀少,界首部队应向上游之敌游击侦查,相机策应枣林坪渡河之敌。该团主力暂布置于高杰村,必要时清涧需只留一个连任城防……”

这时,中央军委将河防划分为6个防区,变更后的兵力部署是:河合村至大会坪为第一河防区,由边区保安司令部神府分区司令员黄罗斌指挥;大会坪至丁桥畔为第二河防区(碛口对面),由警备第1团团长贺晋年指挥;丁桥畔至沟口为第三河防区(军渡对面),由警备第8团团长文年生指挥;沟口至河口为第四河防区,由警备第3团团长阎红彦指挥;以上4区统归陈奇涵指挥。河口至马头关为第五河防区,由警备第5团团长白志文指挥;马头关至凉水岸为第六河防区,由警备第4团团长陈先瑞指挥;以上2区统归白志文指挥。

1939年10月,河防紧张,359旅由晋察冀军区回师陕北,接防绥德警备区防务,王震接任绥德警备区司令员,有力地加强了河防力量。

与此同时,河东的120师集中在晋西北、115师在晋西、129师在晋东南一带也积极策应,极大地牵制了敌人,对巩固千里河防发挥了重大作用。

主要的河防战斗:日寇始终未能踏上边区土地

从1938年3月至1939年底,日伪军先后向陕甘宁边区河防发动大小进攻23次,其中较大的进攻有7次,兵力少时2000人,多则1万余人,有时还出动飞机。八路军河防部队在主要防御方向最多1个团,1000余人,整个部队仅有迫击炮2门。河防部队先后进行大小战斗78次。

日寇第一次进攻边区河防是1938年3月。日军第26师团2000余人进占山西保德县城后,于13日南下至神府河防的东岸,在10架飞机的掩护下强渡黄河。警6团3营在黄河西岸沉着应战,不但在日军渡到河中心时猛烈射击,还派出迂回部队渡河,在东岸袭击日军侧后。日军被击毙40余人,击伤100余人,不得不放弃渡河撤走。3营在战斗中仅伤亡6人。此仗受到留守兵团和120师首长通报表扬。

日军的进攻地点,多集中在吴堡县城宋家川对面的山西军渡、碛口一带的渡口。宋家川是陕甘宁边区黄河东岸的重要渡口,对岸的军渡有公路通达离石、汾阳,连接同蒲铁路,是晋西通往华北的重要通道。1938年5月初,离石一带日军109师团一个旅团,附炮30余门,企图在宋家川附近渡河西犯。10日晚,其先头部队一个联队进抵王老婆山及其附近。警8团东渡黄河,夜袭敌人,敌仓皇撤退。王老婆山位于离石、柳林、碛口之间,是离石通往碛口的必经之路,该据点的拔除使敌失去了西进的一个重要依托。就这样,第一次宋家川河防战斗敌还未抵渡口便胜利结束。1939年9月4日,日军36师团3000余人,附炮30门,进占军渡,炮击宋家川。河东部队积极抗敌,河防部队渡河迂回敌后,日军多面受袭,于12日龟缩于柳林地区。此次战斗共歼敌30余人,缴枪5支,我伤亡10人。1939年11月20日,日军独立混成第16旅团近万人,附炮30余门,分四路又进占碛口和佳县对岸的克虎寨等地。碛口之敌2000余人集结河滩,放船漕渡时,359旅河防部队突以机枪猛烈扫射。敌人鼠窜登山,复以大炮还击。359旅立即派出一部从左翼渡河,袭敌侧后,激战约5小时,迫敌分路退去。此役毙伤敌百余,俘虏2人,359旅仅伤亡12人。

第三次较大的河防战斗,是在1939年元旦。日军第20师团由晋西大宁、吉县、永和一带,兵分三路,每路约千余人,附炮10门,分别向马头关、凉水岩、圪针滩进犯,用大炮、机枪隔河向警5团阵地猛烈射击,并派来10架飞机投掷毒瓦斯弹。守备部队隐蔽待敌,待敌渡河距西岸50至100米时,才一齐开火射击,毙伤敌一部。日军退回河东构筑阵地,隔河炮击。随后几天,河东115师晋西独立支队和决死队、游击队不断袭击敌人的辎重和增援部队。三处敌军不得不于4、5日退走。警5团2营5连渡河追击,与敌激战约3小时,毙敌80余人,缴获步枪10余支、马40匹。

日军对河防最大的一次进攻是在1939年5月底至6月初。日军新编成的第36、37师团归驻太原第1军建制,准备接替109师团和20师团的防务,该军利用新编师团到来办理防务交接双重配置的机会,企图向河防发动一次大规模进攻。6月4日至6日,汾阳、离石一线的109、36师团1.5万余人,进占柳林、军渡和孟门、碛口,在东岸构筑工事,飞机、大炮终日对河西宋家川、枣林坪、李家沟一线八路军阵地狂轰滥炸。与此同时,日军第20、37师团2000余人,在20门大炮和10架飞机的掩护下,分两路向马头关、凉水岸进犯。北线我军坚守阵地,沉着应战,敌始终无法渡河。边区军民立即组织起来,准备物资,运输军粮,全力支援河防。经三昼夜激战,8日日军开始后撤。这时,正在前线视察的肖劲光调集边区内地大批援军昼夜兼程,一天行军百余里,连病号也没有掉队,及时赶到,迅速渡河追击,与河东友军密切配合,打得日军丢盔卸甲,狼狈逃窜,乘胜收复李家垣、柳林。南线警5团3营1连、2营两个连冷静防守,敌强渡未逞。进攻马头关之敌在河滩集结撤退时,3营突然施以猛烈火力,毙敌30余人。9日,敌退。此战共毙伤日军80余人,缴获步枪10多支。

边区河防战斗至1939年底,一年九个月的时间里,八路军河防部队以伤亡160余人、中毒20余人的代价,毙伤日军800余人,稳定了河防战局,基本形成巩固反击的胜势。

359旅不仅是生产建设的模范,更是一支河防劲旅。1940年3月初开始,日军对晋西北六路大“扫荡”,359旅主动配合河东部队连续作战一个月。其间31日,柳林日军1500余人,附炮10门,进至军渡,向河西阵地发炮数百发。359旅迅速派兵渡河,与河东八路军协同战斗一天,将敌击退。朱德总司令、彭德怀副总司令致电阎锡山、程潜等人,报请对359旅予以嘉奖。毛泽东指示肖劲光致电蒋介石、何应钦、陈诚等人,呈请奖励王震。这封经毛泽东修改的电文中说:“359旅接任绥德河防以来,该旅旅长王震率部奋战,劳绩甚多,尤以三月战役为最烈。当时敌占军渡、碛口,轰击河防阵地,飞机大炮猛烈异常,该员亲临督战,工事则随毁随修,官兵皆再接再厉。复于战事紧急之际,派兵东渡,击敌侧后,卒将顽敌击溃,巩固陕北后方……此该员作战之功不可没也。”

1940年下半年以后,120师主力又奉命回到晋西北根据地,予敌人以沉重打击,加上华北各抗日根据地的对敌斗争如火如荼,特别是百团大战予敌以重创,日军西犯的次数和规模明显减弱。1941年至1942年,日军再度调集兵力进犯河防,主要是与八路军715团隔河对战,均被击退,对陕甘宁边区已难以构成威胁。1941年11月,日军占据军渡,炮轰宋家川1500余发,准备橡皮舟等渡河器材,发射毒气弹,欲强渡黄河。八路军河防部队在游击队配合下,攻打柳林,迫敌回撤。1942年3月,驻柳林日军1500余人再次侵占军渡,用大炮20门发射糜烂性毒气弹、毒瓦斯弹1000余发,连续轰炸11小时,造成军民50余人伤亡。4月,日军再次炮轰宋家川,发炮1800余发,其中1/3系毒气弹,犯下滔天罪行。河防部队坚决出击,两岸呼应,打得敌军弃炮而逃。在坚固的黄河防线前,日军不得不最后放弃对边区河防的进攻。1944年9月,八路军配合当地游击队,智取军渡玉皇顶,全歼守敌,河防战事胜利结束。

留守兵团的河防战术:坚固工事和半渡而击、主动出击

在河防战斗中,留守兵团提出执行积极防御的作战方针。首先,河防部队认真做好战前准备工作。这主要是:侦察敌情;察看地形;深入进行战斗动员;抓紧战前练兵;紧急构筑防御工事。因为打的是防御战,河防部队就以石头、木料、沙土等为材料,选择有利地形,不辞劳苦,星夜赶修,很快构筑起一道有相当纵深的坚固防御工事。坚固的防御工事,是敌人不可逾越的钢铁长城。国民党第二战区的视察官员对此惊叹不已,而且在后来的实战中确实起到了发扬火力减少伤亡的有效作用。

杜平的笔记本有详细的构筑工事的“河防指导”,其中有根据敌情判断敌可进攻的渡河点,并将设防重点放在有交通道路(依次为铁路、公路、大路、小路)的渡口上,其兵力配备、火网构成还用图例示出;还有阵地构筑(材料、土质、厚度、高度)的详细要求:炮兵掩体、重轻机关枪、步兵射手掩体、伪装与假工事,还有阵地工事之间及与后方的交通沟路线,及距岸边30—50米处的单人散兵壕的手绘图;此外还有附属设备构筑:瞭望哨所、炮兵射击效力观测所、弹药置放场、排水防雨设备、便溺设备等等,既坚固又科学。

通过几次战斗之后,各部队及时总结河防作战的战术,取得一些实际而有效的经验。其中主要是两条:一条叫“半渡而击”。根据八路军的武器装备处于劣势这一客观条件,我军严阵以待,善于隐蔽,顶住敌人大炮、飞机的狂轰滥炸,待敌人进入我火力网后,再最大限度地发挥自己的火力,大量杀伤敌人,或击敌于岸边上船处,或击敌于航渡中,或击敌于登陆之际。

另一条叫“主动出击”。不简单采用单纯防御的战术,而是及时准确获得情报,选择时机,于战斗前或敌人溃逃的时候,派出精悍得力的部队,到河东去袭击敌人,以配合正面的防御部队。边区自卫军密切配合河防部队,不时派出小分队过河侦察敌情,与河防部队派出的侦察人员一道,形成一个严密、有效的情报网,使八路军河防指挥机关基本上做到了耳聪目明,能随时掌握敌人的动向。

肖劲光回忆录中记述的第一次宋家川河防战斗便是典型战例:“我河防部队由于侦察工作做得较好,准确掌握了敌人的行动,没等敌人到达河边,文年生团长便亲自率领一支部队东渡黄河,趁敌人立足未稳之际,夜袭刚进到王老婆山的敌人一个大队。经数小时激战,歼敌200余人,缴获步枪机枪20余支。敌人遭此突然打击,掉头向东退去。”

1939年春,留守兵团参谋长曹里怀在《八路军军政杂志》上,以《河防战斗的检讨》为题,撰文介绍这些经验。同年夏天,肖劲光带领机关参谋人员到绥(德)米(脂)地区检查战备工作,察看河防工事,同河防部队的各级指挥员一起探讨、肯定了这些经验。

毛泽东的河防思想:“河防之巩固为目前紧迫任务”

在河防保卫战中,毛泽东提出的“主动地、灵活地、有计划地执行防御中的进攻战,持久战中的速决战,内线作战中的外线作战”这个游击战争战略原则的最中心的问题,得到了很好的运用和体现。正如他所言“解决了这个问题,游击战争的胜利就有了军事指导上的重要的保证。”河防保卫战的胜利,就是这一光辉思想的胜利。

一是坚持积极防御,巩固河防。河防保卫战是延安和陕甘宁边区在中共中央直接领导下,对日本侵略军的直接作战,边区和中共中央安危系于河防。1937年10月23日,毛泽东、洛甫和张国焘给边区各部政治首长的电报:“边区与日寇进攻区域接近……边区即将成为直接抗战的区域。因此必须立即进行直接抗战的准备和动员。”高瞻远瞩的毛泽东,在延安始终关注着华北局势的变化对边区及全国的影响。太原失守后,毛泽东判断华北将以八路军为主体开展抗日游击战争,11月8日,他指出:“肖劲光为河防总指挥,扼住西岸,拒敌于河东,才能有力地保护河西,支援贺师(指八路军第120师)全师在吕梁管涔两山脉左侧之第一等重要任务。”11月17日晚,毛泽东和肖劲光致电120师贺龙、萧克、关向应等,并致朱德、彭德怀和周恩来,指出:“为保障我们河东部队能在晋省支持艰苦持久的游击战争,及于必要时能迅速安全的西渡,且增加敌人河渡之阻碍,故河防之巩固为目前紧迫任务。”强调河防的战略价值和重要性。在此前一月,毛泽东曾就八路军的作战部署,要求120师工兵营王兆相部准备于必要时返回陕西北部神木、府谷地区,巩固河防,359旅旅长陈伯钧率领该旅718团准备必要时到河边策应。1938年3月,毛泽东致电朱德、彭德怀,指出政治局确定之战略方针,目前阶段,八路军在不被日军根本隔绝条件下,应在敌后配合友军坚决作战,有效地消灭与削弱敌军。1939年6月7日,中共中央书记处会议讨论河防问题。肖劲光报告说,日军进攻山西军渡,并有进攻陕甘宁边区的可能。毛泽东发言指出,河防必须坚守。

河防战线实际上面对着两种敌对武装,在国民党顽固派蠢蠢欲动,反共舆论甚嚣尘上之际,毛泽东还关注着国民党顽固派对河防的威胁,时刻做着两手准备,既要打消顽固派的阴谋、维护团结大局,又要保持足够力量、防止日寇趁虚而入。1941年8月3日,毛泽东和朱德、王稼祥、叶剑英给120师师长贺龙、参谋长周士第电报:“据报,军渡、碛口线集敌四千余准备渡河,查王旅(359旅)主力北调应付何文鼎(国民党军第八战区新编26师师长),河防空虚,日寇极有可能趁虚渡犯,如河防不守影响极大。望贺周迅速布置,加强河防兵力,准备打击渡犯之敌,另以一部从侧面威胁,务使敌不得逞。”

二是坚持外线作战,主动出击。毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》中指出:“从整个抗日战争看来,由于敌之战略进攻和外线作战,我处战略防御和内线作战地位,无疑我是处在敌之战略包围中。这是敌对于我的第一种包围。由于我以数量上优势的兵力,对于从外线分数路向我前进之敌采取战役和战斗的进攻和外线作战的方针,就使各个分进之敌的每一个处于我之包围中。这是我对于敌的第一种包围。”毛泽东这里所说“外线”就是指敌后战场。河防保卫战其实就是处于这样一种交战的格局。他要求进行内线作战中的外线作战,建立根据地,保存和发展自己,消灭和驱逐敌人,争取最后胜利。1938年2月下旬起,日军多次向陕甘宁边区河防进犯,企图切断陕甘宁边区与山西各抗日根据地的联系。3月2日,鉴于日军在山西军渡、碛口猛攻河防,绥德、延安紧急,威胁河东整个军队的归路,经中央政治局会议同意,毛泽东致电朱德、彭德怀并八路军三个师的负责人,要他们部署兵力,巩固河防,并阻滞日军向潼关的进攻。其意见:“目前部队在晋西北必须照贺萧关已定部署,以警6团对付进攻河曲之敌,以一个旅攻击由五寨向临县进攻之敌,以一个旅星夜兼程至离石以北,攻击碛口军渡两敌之背阻碍其渡河。此三部并须猛力发动群众,巩固北段河防之一切未失渡口,保障后路。如敌突破河防攻绥德,须以一个旅渡河,配合河西部队消灭该敌,保卫延安。”并令115师徐海东344旅必须立即西移,协同陈光343旅消灭当地之敌,129师在同蒲以东,布置侧面阵地,破坏铁路,阻滞敌向潼关进攻,并策应林贺两师作战。1938年初,孝义之敌有袭击军渡可能,吉县之敌有袭击延长渡口可能。3月3日,毛泽东给115师代师长陈光和政治部主任罗荣桓电报:“以一个团以吉县为中心,纵横袭击该地之敌,以另一团进到石楼地域,袭击石楼、义牒一带之敌,萧支队(115师抗日挺进纵队,萧华任司令员兼政治委员)仍在大麦郊一带。如此方能配合河西部队巩固河防”3月9日,毛泽东致电朱德、彭德怀:“在将来阶段,即敌大举进攻潼关、西安、武胜关、武汉及陕北时,在取得蒋阎卫同意后,八路主力及其他国军主力,应渡过河西河南,为保卫西北保卫武汉而战,而留适当兵力位于山西各区,继续坚持游击战。”1941年8月3日,为加强河防事,毛泽东与朱德、王稼祥、叶剑英致电贺龙、周士第,指示迅速布置加强河防兵力,准备打击军渡、碛口线渡犯之日军,另以一部从侧面威胁,务使日军不能得逞。河防保卫战的胜利,在实践中验证了毛泽东所说的“我们提出的外线的速决的进攻战,以及为了实现这种进攻战的灵活性、计划性,可以说都是为了争取主动权,以便逼敌人处于被动地位,达到保存自己消灭敌人之目的。”

三是坚持统一战线,团结御侮。他坚定地反复强调统一战线在河防及抗日战争中的重要性,要求各部首长及指战员坚持统一战线,配合友军作战,维护抗战大局。1937年12月24日,毛泽东指示绥德警备区、两延河防司令部和边区各部队,强调在友军区域内应坚持统一战线原则。1938年3月6日,毛泽东指示朱德、彭德怀:“敌分五路包围第120师及傅作义军。企图压迫我军渡河情况已明,但每路敌兵力均不大,我贺师应与傅作义协力各个击破之。”9日又指示:“在不被敌根本隔断条件下,我军均应在敌后配合友军坚决作战,有效地消灭与削弱敌人,发动广泛抗日运动……只要无被隔断危险,决不应过早渡过河来,更不应不顾蒋令不顾友军渡过河来。”并强调不论多少部队过河回防,“那时均应事先力求取得蒋之同意,并与友军协同。”在整个河防保卫战期间,八路军与友军相互配合,如宋家川河防战斗等都是互通情报,相互支援,转守为攻,最终取得战斗胜利。

毛泽东深谙统一战线是赢得胜利的“法宝”,亲自做国民党将领的工作,晓以大义,倾注大量心血。1940年,毛泽东以“八路军河防兵团政治部”的名义,亲自起草致友军90军书,指出:“蔽军担任河防,与日寇隔河对战,久历时日,虽无奇功,幸告无过,亟愿与友军团结一致……绝不愿与贵军及任何友军进行内战。”1941年,又致信国民党第21军团军团长、晋陕绥边区总司令邓宝珊,信中说:“敌攻西北之计划是要来的,因之准备不可或疏”,特嘱八路军留守兵团绥德警备区司令员陈奇涵前去报告防务,并送去中共六届六中全会的报告、决议、宣言等。 毛泽东还循循善诱、谆谆教诲,指导河防将领做好统一战线工作。早在1937年河防战斗开始之际,毛泽东就及时指出要重视统一战线工作。文年生、帅荣率部北上时,毛泽东请他们至延安,当面交代:“你们团到北线去,加强黄河防卫,以防日军进攻,同时要做好统一战线工作。”1940年夏,毛泽东在杨家岭召见杜平时讲:“要保卫河防,除你们留守兵团的指战员英勇战斗以外,还要贯彻得统一战线政策,与国民党开展交朋友的工作。”在谈到对阎锡山的统战工作时,毛泽东又道:“阎锡山的情况,我们是清楚的,我们拥阎是促他抗日,现在中央派人专做阎锡山的工作,他们经常派人送材料到延安,但反映你们的防区和渡口很难通行,希望你们给些方便。你们要教育干部战士,都要注意做统一战线工作。”毛主席强调对友军开展统一战线工作,是战胜日本帝国主义的重要措施,河防指战员做了认真贯彻。

359旅回防之时,正处于国民党第一次反共高潮的前夜。毛泽东在下令调动359旅的同时,又指示肖劲光把这件事向国民党第二战区司令官阎锡山和驻榆林地区的邓宝珊报告。毛泽东亲自审阅、修改肖劲光起草的电文。电文力陈调王旅是加强河防的需要,同时说明这一军事行动既受制于八路军总部,又对国民党当局以充分的尊重。他还附笔指示肖劲光:“萧:此电待王旅确到河边并先头部队开始渡河时才发,不要发早,也不要发迟了。”毛泽东考虑得十分细致。发早了,王旅未到河岸,消息传出去,可能节外生枝;发迟了,先斩后奏,又难免阎、邓怪罪。这充分体现了毛泽东在处理我党我军与国民党统一战线关系时的一些策略思想。肖劲光后来说:“毛泽东同志用心之细致,思考之周密,实在令人敬佩。”

四是坚持人民战争,发动群众。毛泽东《抗日游击战争的战略问题》指出:“我之胜利,就建立在深入的民众工作和灵活的作战方法之上。”如1938年3月,日军猛攻山西军渡、碛口,毛泽东要求山西八路军“猛力发动离石、中阳、石楼、永和、大宁、隰县、吉县及整个吕梁山脉之民众,配合友军部队,巩固中段河防一切大小渡口。”黄河两岸,无论是根据地还是敌占区,地方抗日自卫军和一切民众组织,全体动员参军参战,站岗放哨,侦查敌情,传递情报,用各种方法帮助我军,打击敌人。宋家川的水手120人参加自卫军,组建一个排12个班,自告奋勇参加河防工作。固临县自卫军在马头关、凉水岸战斗中,不分昼夜开往前线,担负保障支前工作。在毛泽东人民战争思想指导下,军民团结,万众一心,全民联防固守河防渡口。

1942年3月4日(农历正月十八),毛泽东、朱德和中共中央军委副主席王稼祥给八路军留守兵团、保安部队及所辖地方部队写去慰问信:“首先我们向你们全体战士、指挥员和政治工作人员们致最亲热的慰问。回想从抗战开始,我八路军主力开往华北前线以后,四年以来,你们留守边区是有很大成绩的。你们曾经胜利地保卫了我全军后方,巩固了边区治安,屏障了整个西北。”在中共中央直接领导下、在广大边区军民的大力支持下,巩固黄河防线,保卫陕甘宁边区,保卫中共中央,保卫西北大后方的河防保卫战取得了彻底胜利,在抗日战争史上具有重要地位。