古建今作

——重庆江北三洞桥风情街设计与施工特色研究

2015-10-25戴志中胡瑶婷

戴志中,胡瑶婷

(重庆大学建筑城规学院,重庆400044)

古建今作

——重庆江北三洞桥风情街设计与施工特色研究

戴志中,胡瑶婷

(重庆大学建筑城规学院,重庆400044)

在我国建筑行业发展迅速的今天,仿古建筑不仅很好地反映社会和技术的进步,而且也是当地地域文化和民族精神的一种体现。在现代营造技术下,如何体现传统建筑的特色成为一个重要课题。该论文通过工程实践的总结(主要包括混凝土代替传统木结构工艺、预制构件的制作和现代饰面材料的使用等方面),得出一套比较完整的仿古建筑施工工艺,列举了混凝土仿古建筑的柱、墙面、梁架、屋顶、细部构件等主要构造做法。同时,针对实践成果,总结优劣,提出了改进方案。

混凝土仿古建筑;设计;构造;巴蜀传统建筑;风情街;半边街

1 项目背景与典型特征

1.1项目背景

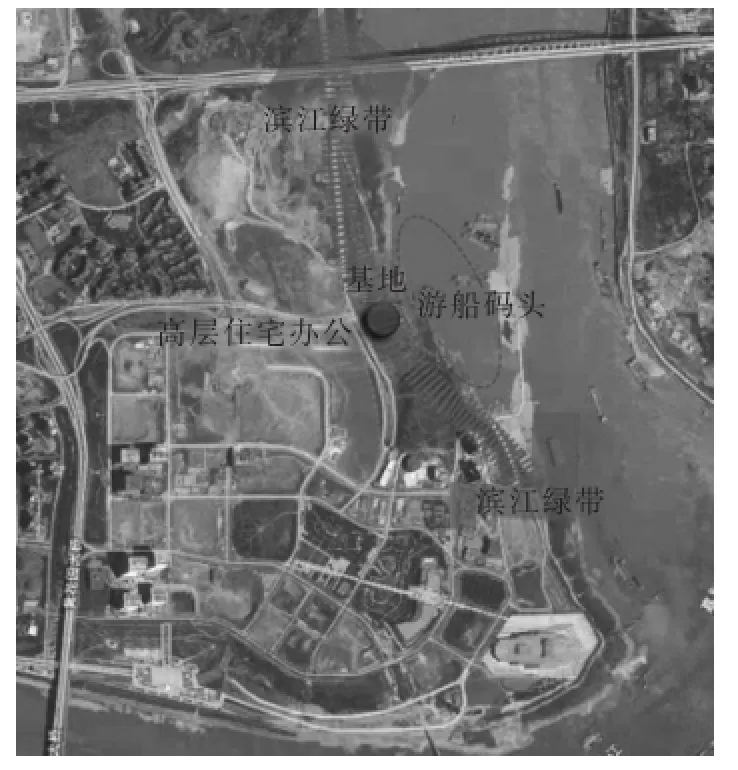

该项目位于重庆江北区江溉路三洞桥段,此路段是作为整个江溉路及护岸综合整治工程滨水空间景观设计项目之中的重要部分,同时亦作为已建江北滨江路的延伸段和江北城南北向的重要交通干道,是北滨路休闲娱乐中心带及人文景观节点。为该地段城市绿地及游艇码头配套的小型休闲娱乐、餐饮、特色旅游商品等(如图1)。

图1 项目区位(作者改绘)

1.2项目典型特征

1.2.1线状的用地条件及规划要求

根据项目背景对建筑功能的要求,以及项目本身现状的用地条件,决定了建筑仅能做线性展开的布局。同时,基地地处滨江绿带中,背靠江北新城,面向游艇码头,也是重庆市展现重庆传统文化风貌的八大街区之一,所以项目的风格选取了巴蜀传统建筑风貌。

1.2.2滨水经济模式

重庆主城两江交汇,滨水经济已经成为成熟并呈发展趋势的特色经济形式。滨水空间作为市民休闲、娱乐、观景的黄金宝地,借鉴重庆南岸滨水餐饮一条街的成功模式,项目拟定建设为一条特色的步行街。

1.2.3项目的规划优势

与其他同类比较,本项目统一规划、统一实施,用地的特点在于地势高、景观好、视野开阔、依托江北新城高消费人群。因此对这条特色步行风情街的设计目标定位为精致高档。

1.2.4项目的建造

在初步确定项目采用传统建筑风格后,经过多方沟通确定,主体结构上采用现代混凝土结构。首先,因为现代的建筑施工技艺决定混凝土结构更加简洁高效;其次,因为木材的短缺,使混凝土结构更加安全,经济;再次,因为在防火、防腐方面木结构的缺陷,难以满足现代建筑对消防,保温,节能等功能的需求[1]。

2 项目设计原则[2]

在通过对项目典型特征的梳理后,项目建筑定位为精致的传统特色商业街。为保证项目的建筑形象的原真性,一方面在空间布局上尊重巴渝传统民居讲究“协调自然,融于环境,一切因地、因时、因材、因人制宜,选择环境、适应环境、与周围自然环境共生共荣[3]”的特点,另一方面在建筑形象上,特地调研与研究了典雅高贵的传统民居之一——杨闇公故居①。分析其典型特点:(1)建筑色彩上,柱、枋等木质构件主要漆以深褐色,墙体主体为白色;(2)建筑装饰上,不过分雕梁画栋,主体清淡雅致,只在檐下、门窗等构件上做简单图案装饰;(3)建筑的各构件比例上,通过柱体、墙面、屋顶的比例控制,整体呈现轻盈潇洒的建筑姿态。

在对巴渝传统民居特征分析基础上,总结出在混凝土结构下的仿古民居设计原则。

2.1权衡比例

因为混凝土构件比较粗犷,要营造古建筑的轻盈精巧的特色,就必须严格控制建筑各构件尺度,以求在整体比例上和谐优美。

2.2色彩装饰

项目主要从杨闇公故居色彩装饰中提炼组成元素,采用清淡素雅的色彩搭配。装饰构件上,主要采用现代施工工艺,通过简洁的花格门窗以及雕花檐柱等细部处理,最大程度地贴合传统建筑意味。

2.3外延内涵

除了在结构与装饰上尽量体现传统地域特色,在空间营造以及建筑群体设计中,也是从传统商业街的空间形态出发,既满足现代功能需求又体现传统商业街氛围。

3 风情街设计与施工

3.1项目整体设计

3.1.1合理有机的半边街形态

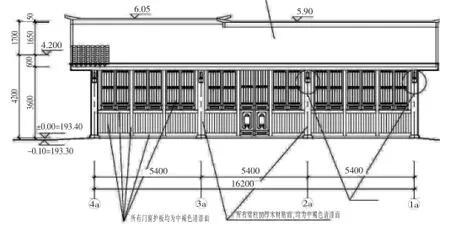

受基地形状所限,同时由于项目地处城市绿地之中,必须控制建筑体量,方案将建筑体量分散为7栋规模大小高低均不同的建筑,沿用地南边展开。主要建筑紧靠南部山体是用地最宽处布置,往北建筑体量逐渐减小,布置逐渐变稀疏,呈渐变之势。这样布置的优点是:背靠山体和堤坝的最高处,建筑体量在南端可适当作高、增大而不显突兀,便于在此等条件下形成合适的规模,聚集人气;而且在适应了用地地形宽度条件的同时,可以有效形成“长街”之势(如图2)。

图2 总平面图(设计文本图纸)

3.1.2丰富的建筑空间形态

场地地处城市绿化带中,背靠居住建筑高层,面临堤坝与江水的空间环境中,设计目标希望通过底层架空的吊脚处理、檐廊及连廊处理、露台退台处理、坡屋顶形态处理等,用较丰富活泼的建筑体量,浓郁的地方建筑风格作为堤坝和城市背景中的点缀,形成现代与古朴、宏大与精致的对比,从而丰富城市景观(如图3)。

图3 整体效果图(设计文本图纸)

图4 仿木柱(作者自摄)

3.2项目细部构造设计及施工

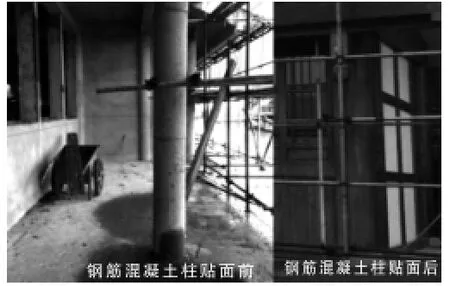

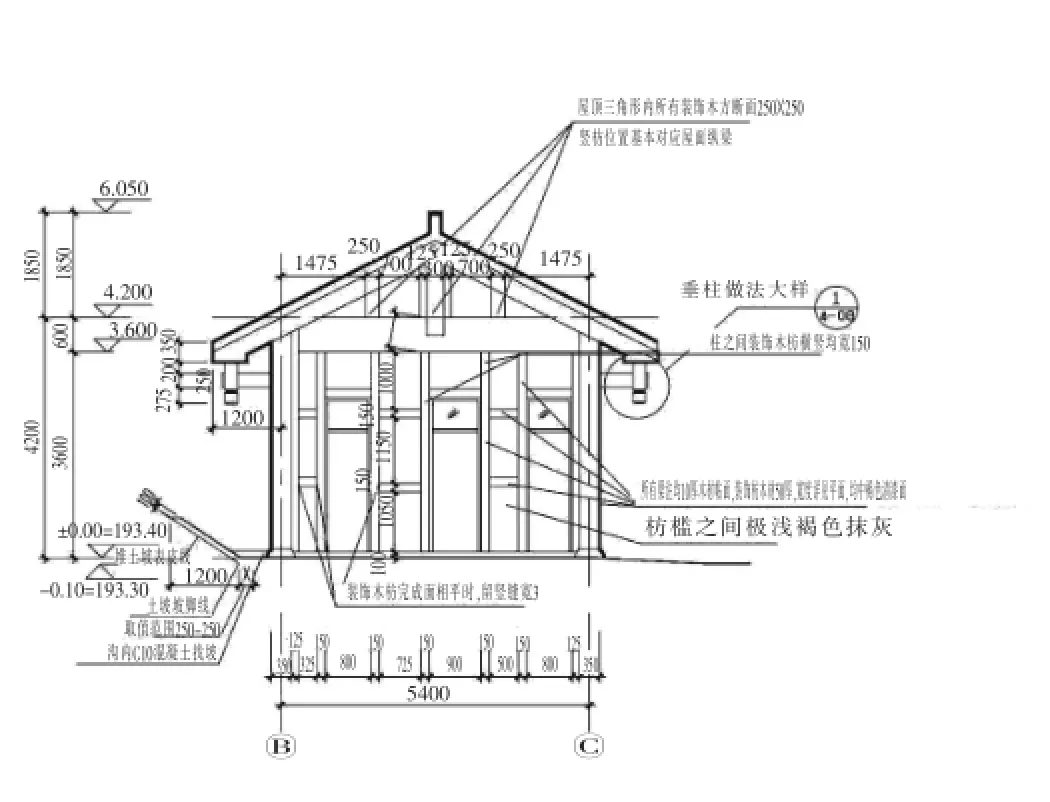

3.2.1柱及柱础

项目混凝土柱原采用面层贴木条、木板的方式作仿木柱。混凝土柱直径350mm,外包10mm厚压制成型木材贴面。柱与木板间的保温砂浆改为找平或找形腻子,再贴木板。木板材质采用中褐色高硬度优质木材胶合成型。墙体结构柱也可做成异形柱来仿圆柱。但是在实际施工过程中发现,仅仅两个月,柱下端便因雨水侵蚀变色(如图4),故使用木纹漆方式实现仿木柱的形态。

在传统木建筑设计中,柱础可以防止柱子潮湿腐烂,同时可以加强柱基的承压力。所以柱础也是古建筑不可缺少的建筑构件之一。而在混凝土仿古建筑中,因为混凝土柱本身的耐久性,所以柱础就成为一个装饰构件。该项目中,柱础为圆鼓状,所以直接用坚硬青石分瓣预制成装饰柱础圈,直接与圆柱粘合,柱础尺寸内圈半径180mm,高度为50mm。

3.2.2墙面

传统巴蜀民居墙面主要有木板墙或者饰面墙体。在该项目设计时,均只采用面层仿古,内部按现代方式砌筑。这样既能满足现代规范对保温节能、防火等功能的要求,又能传达传统建筑形象。项目中主要有两种墙面,一种为极浅褐色的抹灰饰面墙面,一种为木装饰窗下墙。

(1)抹灰饰面墙。抹灰饰面围护墙面均采用200mm厚烧结空心砖(壁厚≥25mm)砌筑,面抹无机保温砂浆,厚度按照保温节能设计要求。抹灰饰面承重墙面采用200mm厚钢筋混凝土剪力墙,墙体内部做保温处理,厚度按照保温节能设计要求。面层抹灰涂料均调成极浅褐色。为体现巴渝地区特色,在墙面上涂上125X50、150X50木枋仿穿斗结构分格,仿穿斗分格则采用中灰褐色磁性漆面(如图5、图6)。

图5 建成立面图(作者自摄)

图6 山墙面立面图(作者自绘)

(2)木装饰窗下墙。木装饰窗下墙与抹灰饰面墙体内部一样均采用200mm厚烧结空心砖(壁厚≥25mm)砌筑,面抹无机保温砂浆,在砌筑墙体外贴木材贴面,贴面采用125x10木板材中褐色清漆面(如图7、图8)。由于屋顶四周远出挑,未做特殊墙面防水处理,待墙面干燥后即可进行木材面装修施工。

图7 正立面设计图(作者自绘)

图8 窗下墙完工图(作者自摄)

3.2.3梁架

项目梁架为混凝土结构,综合考虑将传统的屋架形式进行了简化。混凝土框架建成后,将石灰、水泥、砂按1∶3∶3配成混合砂浆,抹于框架上。根据所仿梁架形式的特点进行塑形,砂浆薄则1遍,厚则3遍。考虑到施工可操作性,梁架截面设计为矩形,尽量接近传统尺寸。为体现传统特色,也采用木材贴面,贴面上漆跟混凝土柱做法相同。

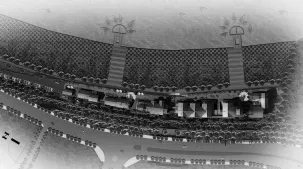

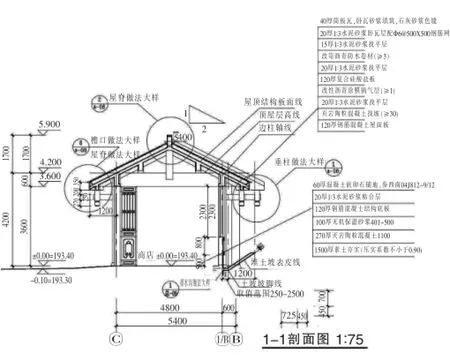

3.2.4屋顶

屋顶屋面板为混凝土板,上铺传统中茶褐灰色筒板瓦面体现传统风味。室内可以做吊顶掩饰混凝土板,檐口处理用中灰褐色涂料结束。具体做法:因为现代建筑对防水保温的要求,建筑屋顶需要保证功能性需求,在屋面结构板上加上防水保温层,在防水保温层上铺设了500x500钢筋网固定筒板瓦(如图9、图10)。这样的做法,既能满足现代规范要求,又能体现传统建筑坡屋顶瓦屋面的第五立面特色,但是层层铺设下的屋顶檐口厚度达350mm厚,在立面上与传统木建筑檐口厚度差距较大,成为此次设计中的小瑕疵。

图9 剖面施工图(作者自绘)

图10 屋顶施工过程(作者自摄)

3.2.5细部构造设计

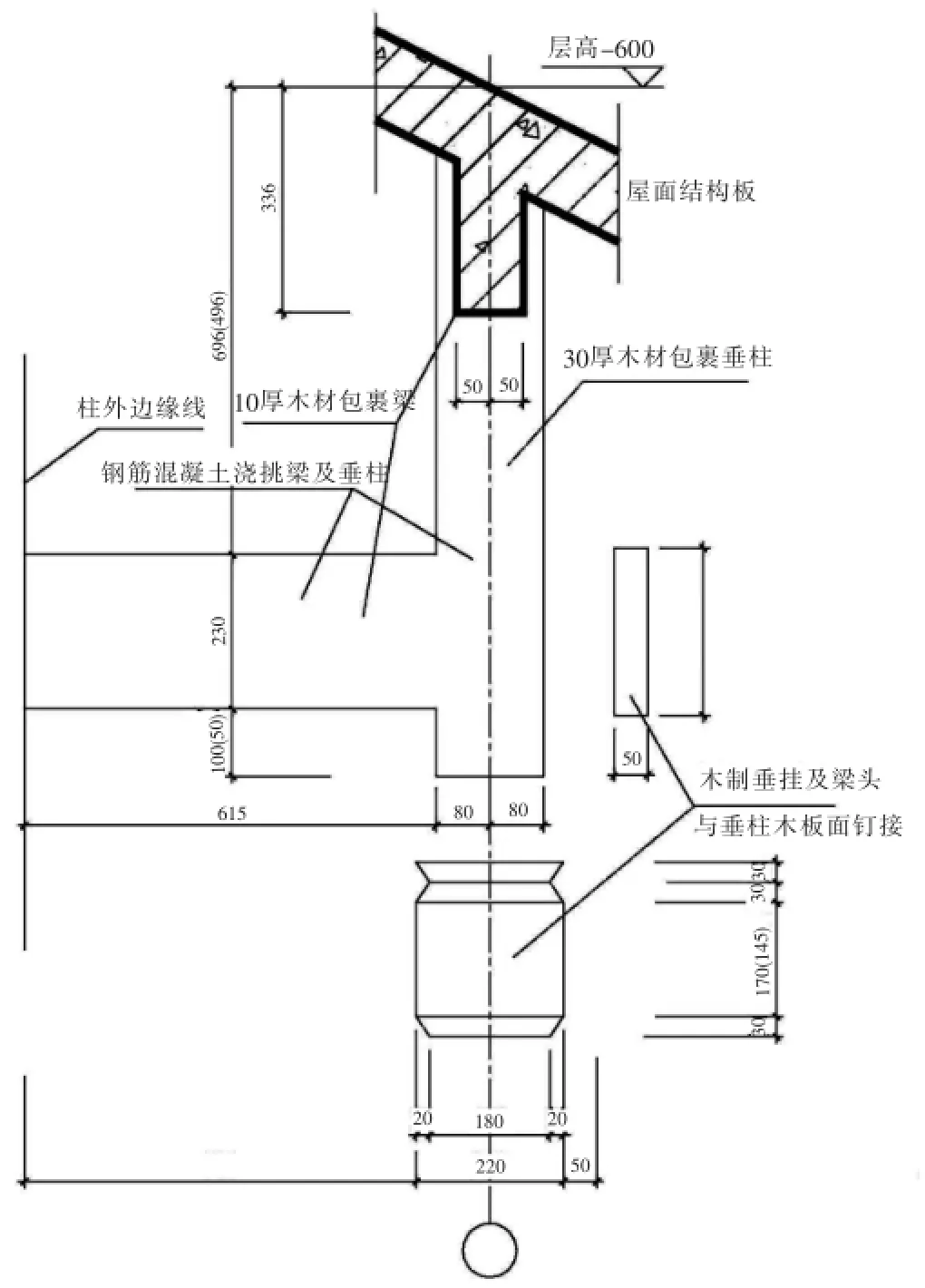

通过对传统建筑的解读,尤其从以杨闇公故居为代表的富贵民居的建筑形象解读,项目不仅在建筑整体形象上呈现传统建筑韵味,在细部处理上也力求表达出传统民居的精致典雅。以垂柱为例,主体采用钢筋混泥土外包木材贴面创造木头质感,同时以细致雕花样式的预制木质柱头,与垂柱木板面钉接固定,构成大气简洁的檐下装饰形象(如图11、图12)。

图11 垂柱大样图(作者自绘)

4 设计实践总结

4.1项目的设计亮点

4.1.1建筑整体空间形态设计

在建筑群体设计上,屋顶错落有致,平面呈“半边街”这种山地江边特有的建筑及空间布局形式,既能体现传统韵味,又能提供相对完整的商业界面。不失为滨江商业空间设计的一个典型策略。

4.1.2建筑单体设计与施工

在比例尺度、装饰色彩等方面,充分挖掘巴渝传统民居典型特征。既考虑了现代营造手段的经济性和操作性,同时尽量在建筑空间与建筑形态上保证与传统巴蜀民居的原真性,以求在传统建筑特色上体现形神兼备[4]。

4.2不足与改进策略

传统民居因其多为木构,自重轻,故其结构通常轻盈飘逸。在该项目设计中,因其结构为混凝土结构,自重相较于木构建筑重,使其在结构尺寸控制上显得较为粗壮。一定程度上影响了整个仿古建筑轻盈疏透感。

这样的问题在大量的混凝土仿古建筑中均存在,笔者通过对洪崖洞传统风貌区、巴国城仿古建筑群的走访调研,以及相关知识的总结,梳理出两点改进策略。

(1)结构柱形态的改变。采用薄壁柱或短肢框架将部分柱体隐藏在周边墙体内,而圆柱形的传统柱式形态可通过木质装饰构建拼合形成,将结构柱从原有的形态中解放出来,即解决承重的问题,又能灵活控制柱子大小。

(2)结构柱外装饰手段的改进。钢筋混凝土柱外包裹贴面木质的方式能很好地体现木质构件的肌理,但是因为木质板材的自身厚度,使原本尺寸较大的结构柱显得更为粗重。将结构柱装饰手段改为木纹漆的手段,一方面能相对控制柱子尺寸,另一方面能有效抵抗雨水的侵袭。

图12 垂柱现场照片(作者自摄)

5 结语

仿古建筑作为一种地域文化的表现方式,有着一定的市场需求。在传统木构建筑不能延续的时代,通过混凝土仿古建筑的现代营造方式,也是对传统建筑的一种延续与发展。笔者希望通过这样具体的建筑实践,总结经验,为以后能做出更优秀的建筑提供一个可以参考的案例。

注释:

①杨闇公故居,是典型的穿斗悬山顶小青瓦建筑,古朴典雅,是西南地区保存最完整的清代建筑之一。

[1]田永复.中国园林建筑施工技术:第二版[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[2]马炳坚.中国古建筑木作营造技术[M].北京:科学出版社,1991.

[3]李先奎.古代巴蜀建筑的文化品格[J].建筑学报,1995(7).

[4]吴良镛.基本理念·地域文化·时代模式——对中国建筑发展道路的探索[J].建筑学报,2002(2):9-11,68.

责任编辑:孙苏,李红

New Construction for Historic Buildings

W ith the rapid development of the construction industry in China,antique architectures can notonlymirror the development of society and technology,but can be improved greatly forembodying regional cultureand national spirit.However,how to reflect the features of traditionalarchitecture w ith contemporary technologieshasbecome an important topic.Through thesummaries from practical construction practices,including substituted technique of concrete for traditionalwood structure,prefabricated parts construction and contemporary coatingmaterial,etc.,a setof comparatively complete construction techniques forantique architectures is obtained,such as the constructionmethods forpillars,walls,beams,roofs,partsand so on.Meanwhile,an improvementp lan isalso presented based on the advantages and disadvantages from practicalconstructions.

concreted antique building;design;construction;traditionalarchitecturesin Bashu;Streetstyle;Banbian street

TU238

A

1671-9107(2015)03-0005-04

10.3969/j.issn.1671-9107.2015.03.005

2015-02-06

戴志中(1948-),男,四川遂宁人,教授,博士生导师,主要从事山地城镇空间和建筑设计研究。

胡瑶婷(1988-),女,四川广安人,在读研究生,工程师,主要从事山地城镇空间和建筑设计研究。