建筑师与文学家悉心共铸的合金成果

——赞《建筑与文学学术研讨会纪念册》

2015-10-25顾孟潮

顾孟潮

建筑师与文学家悉心共铸的合金成果

——赞《建筑与文学学术研讨会纪念册》

顾孟潮

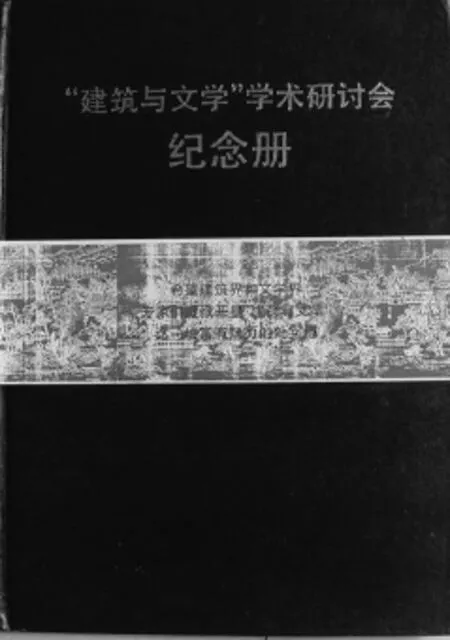

纪念册分别产生于20多年前和10多年前的两次会议之后,它并非正式印刷出版物,但却十分珍贵。

因为这种跨建筑和文学这两个职业的学术会确实属于创举。而且,1993年开了首届还不够,10年之后又开了第二届。前一次在南昌的滕王阁,后一次在杭州雷锋塔下的周庄。两个纪念册堪称是与会建筑师、文学家悉心共铸的合金成果。

纪念册有几个骄人的特点:

撰稿人都是应邀参加研讨会的著名建筑师、作家和有关知名人士(第一册含62人;第二册含45人)。

这些文章不仅自述了主要经历和成就,而且还就“建筑与文学”这个课题,以言简意深的文字,表达了作者们彼此不同的认识和观点。”

老将新秀齐出手(老将中年龄最长者生年为1915年,新秀年龄最轻者生年为1969年)。

最珍贵最抢眼的特点是,纪念册展示了作者本人的珍贵照片和世人难睹庐山真面目的最具个人特色的手书。它堪称人像摄影的精彩荟萃,也是名人书法的云集,其特有的纪念性、稀缺程度可想而知。

“月有阴晴圆缺,此事古难全”。这第五个特点是我不愿意出口又一定要说的内容。因为,它们恰恰是上述优点的负面:它的珍贵性、稀缺性使这么多靓影美文久存深山无人问津;再者,手迹书法、繁体字使其精彩的思想观点、学术内容难于让更多的人受益。

以第一册的第18页为例:上面是陈志华(左)与汪坦先生在一起切磋学问的彩色照片特写,下面是陈志华教授1993年3月一气儿呵成又斟酌再三的手书,都是原生态的写照,又十分耐人寻味和欣赏。

话到如此,笔者只好“图穷匕见”了。此最后一条本不应算是纪念册的不足,我之所以强词夺理这样说,是想促成一件功德无量的事情,即:如果哪位有心人愿做功德事,把这两册合成一册,把其中的手书部分排出简体字也印在书中,便能锦上添花,销路大开。

原书第二册,第46页,著名作家张抗抗“写作的建筑意识”似乎可作为新书现成的前言或者序。这里摘上两段:

“尽管建筑属于功能性的物体,但它以丰富的材料语言作为基础、被理念所构思、被力量的均衡所结构、被形式的美感所覆盖——成为一座可视可感可摸可用的艺术品时,它实际上兼备了文学作品的基本要素。”

“建筑设计的规定性,甚至决定了人在建筑物中的活动方式。人被建筑塑造,然后塑造文学;抑或是人创造文学,然后影响建筑?也许最合理的解释是:彼此互为因果。”

出版社:《建筑师》杂志社售价:45.00元(孔夫子旧书网)