网络编码中继算法研究

2015-10-24高翔王黎明

高翔,王黎明

(海军工程大学电气工程学院,武汉430033)

网络编码中继算法研究

高翔,王黎明

(海军工程大学电气工程学院,武汉430033)

中继技术作为一种能够有效提高系统传输性能的技术,在无线通信领域得到了广泛的应用。在无线传输系统中采用中继技术可以获得信息传输相应的分集增益,而结合网络编码技术可以在保证低误码率的基础上进一步提高网络编码方案的传输速率。在分析无线通信系统中中继技术和网络编码技术的使用的基础上,给出了一种进行中继选择和网络编码的算法,同时对无线系统使用中继的性能进行了理论分析和仿真验证。仿真结果验证了所提方法是正确的和有效的。

无线通信系统中继网络编码传输速率算法

0 引言

协同通信技术可以通过引进空间分集增益来提高无线传输的性能。已经引起了学术界和业界的广泛关注[1-4]。中继传输可以提高无线通信系统的可靠性,同时能够提升无线通信系统的覆盖能力和传输容量,因此在最近十年里学者们对中继技术进行了大量的研究[5-11]。

在一个多中继网络中,中继节点帮助一个源节点向目的节点传输信息,可以提高能效和带宽利用率,同时简化网络部署。学者们已经提出了许多单中继节点传输的方案,这些方案都是中继节点在第一个时隙接收到源节点的信息,然后在下一个节点将信息转发给目的节点。在一个中继系统中,信道状态信息(Channelstate Information,CSI)对于提升网络性能具有重大的影响。而无线通信系统中的每个通信节点为了获得相应的信道状态信息,需要发送训练序列来进行信道估计和预测。中继转发又分为编码转发(decode-and-forward,DF)和放大转发(amplify-and-forward,AF)两种。中继选择策略对于一个多中继网络的性能具有至关重要的影响。编码作为一种新的技术在宽带无线自组织网络中有很好的应用,通过网络编码,中间节点可以将接收信息进行编码并发送出去,提高了网络吞吐量和健壮性。为不对现有网络的软硬件设备和相应的协议做很大的修改,可以选择在高层实现网络编码。无线传感器网络、无线格状网(Mesh)等无线自组织网络都可以使用网络编码技术显著提高多跳链路的传输性能。

目前网络编码的研究热点集中在网络编码节点选取方案、网络编码算法的设计、网络编码复杂度分析、网络编码的性能分析、网络编码与系统安全性分析、网络编码在无线分布式网络中的应用等方面。

宽带无线多跳通信系统的设计目标是在充分利用有限的无线网络资源的前提下,使各接收节点能快速收到完整信息。如何提高多跳自组织无线网络的性能,一直是业界研究和关注的重点。网络编码(Network coding)从广义上来讲,是网络中的节点将接收到的信息进行编码后再转发出去的多点传送(Multicast)技术。多点传送(也称组播)是网络中的一种重要的通信方式。当一个或几个节点同时向若干个其他节点发送数据时,往往要借助其他节点的传递。

在传统的网络中,作为中继的节点只能对接收到的信号进行复制、放大和转发,这对于网络资源有时候是一种浪费。网络编码技术打破了这种限制,它允许中继节点对接收到的信息进行编码,并将接收到的多个数据包按照某种特定算法重新组合再发送出去。

1 系统模型

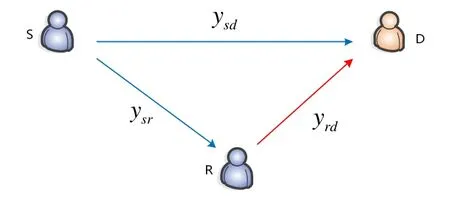

图1为选取中继点进行网络编码。在无线通信场景中,源节点S向目的节点D发送信号,我们可以选取基站、移动用户或者其他设备如图1中R来作为中继进行网络编码,使用网络编码之后,用户的性能要好于不使用网络编码的情况。

图1 选取中继节点进行网络编码

2 中继传输理论分析

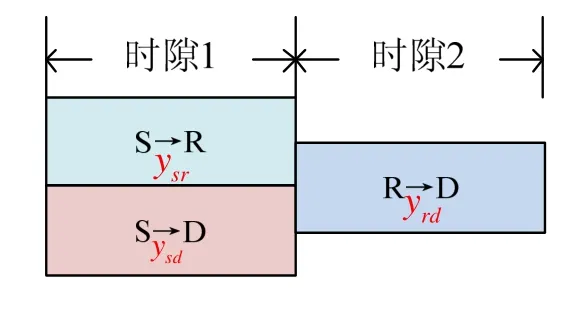

图2为网络编码时隙图。在时隙1,源节点S向目的节点D和中继节点R广播自己的信息,在时隙2,中继节点对接收到的信号进行放到转发至目的节点D,这样目的节点就收到了来自于源节点S和中继节点R的信号,通过最大比合并可以提高分集增益。

图2 网络编码(两跳中继)时隙

时隙1:

其中ysd是源节点S到目的节点D的信号,ysd是源节点S到中继节点R的信号。

时隙2:

中继将收到的信号ysr进行归一化处理,作放大转发,然后再发射出去。

对于三节点协作通信模型AAF方式,其信道容量为:

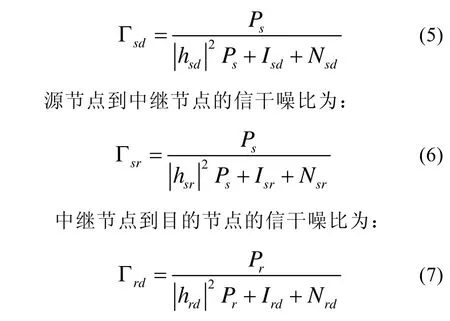

其中,Γsd和Γ′分别代表从源节点直接到目的节点和从中继节点转发到目的节点的信号的信干噪比,其计算推导过程如下。

源节点到目的节点的直传链路的信干噪比为:

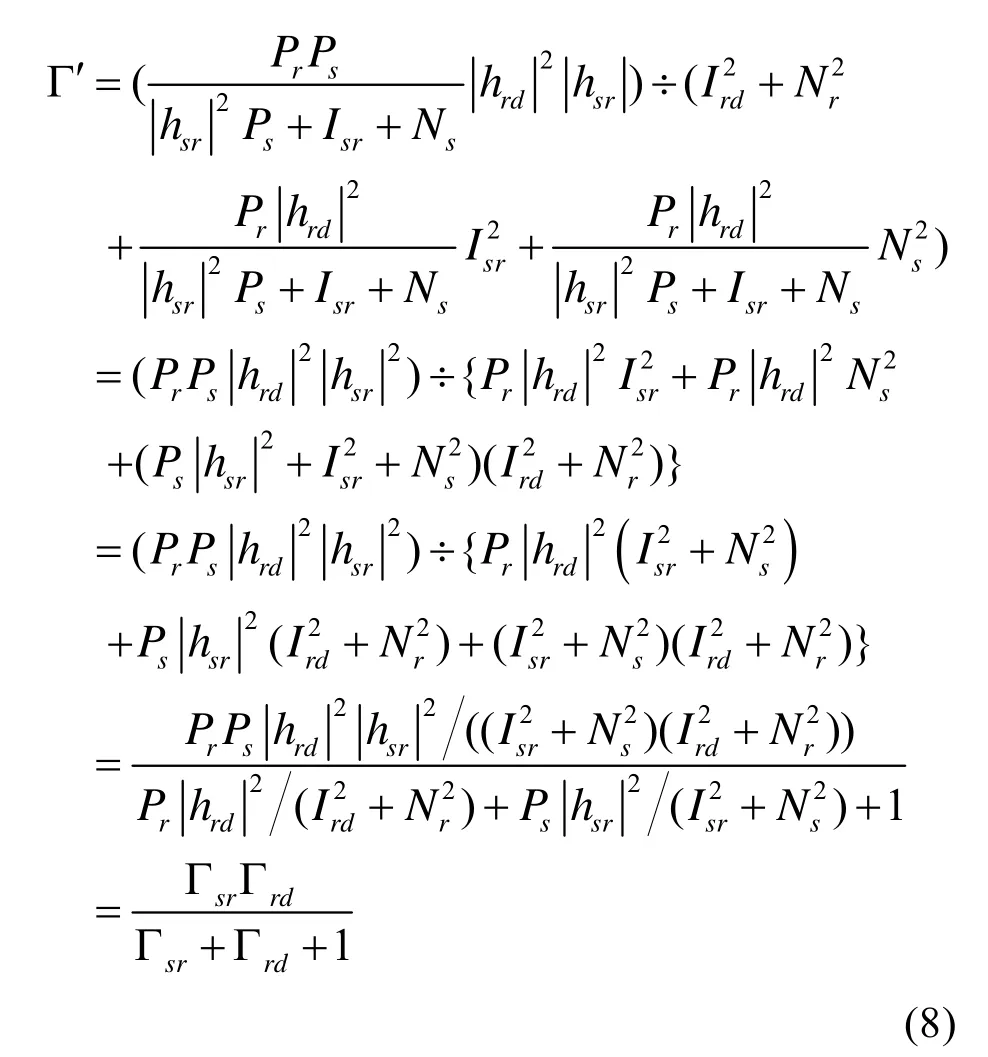

Γ′为信号通过中继节点进行转发的信干噪比,推导过程如下:

将式(5)和式(8)代入(4)即可得到相应的CAAF。是否在D2D中采用网络编码也是和CAAF的值息息相关,如果该值大于直传链路的容量,则采用网络编码来提升性能。

3 中继选择算法

该算法主要分为以下三个步骤。

1)节点分为三类

源节点:源节点是信息源,需要向目的节点发送信息,

监听节点:在无线通信中部分的节点可以作为源节点和目的节点之间的监听节点,监听节点在监听节点接受来自于源节点的信息,通过接受到的信息对信道条件进行判断;

目的节点:目的节点,就是源节点发送信息的对象,在监听阶段,目的节点也是监听节点,需要接受由源节点和监听节点发送而来的信息,从而判断相应的信道条件。

2)节点探知自己和目的节点之间的信道条件

阶段一:源节点向目的节点和监听节点发送信息,目的节点和监听节点通过接收到的源节点信息,对信道条件hsd和hsr进行信道估计,对SINR进行记录;

阶段二:监听节点向目的节点发送信息,目的节点通过接收到的监听节点的信息,对信道条件hrd进行信道估计,对SINR进行记录;

3)对中继节点的中继优先度进行排序

在正式传输数据之前,需要对信道条件进行评估,根据评估结果,看是否需要进行网络编码。在传输数据之前,源节点和目的节点要发送测试数据,对信道进行估计,监听节点和目的节点需要对源节点到监听节点、监听节点到目的节点间的信道进行估计,记录下每条信道下的

SINR。判断是否满足条件:

对满足条件的监听节点进行分级,分级标准为:

CAAF值越大的,其优先级越高,最后选取CAAF最大的监听节点作为中继节点进行网络编码,可以提升最多的增益。

上述算法的三步流程如图3所示。

图3 无线通信网络编码(两跳中继)算法流程图

4 性能仿真

本文在利用MATLAB搭建的4G LTE系统中进行了仿真,分别对终端通过基站进行通信、终端直接进行通信和终端进行网络编码通信进行了仿真。仿真结果如图4所示,横坐标代表无线通信的两个终端之间的距离,纵坐标代表频谱利用效率,其中黑色曲线是终端通过基站进行通信,红色曲线是终端直接进行通信,蓝色曲线是终端通过一个中继节点进行网络编码,然后和直通信号进行最大比合并。

仿真结果表明随着距离的增大,在终端直接通信场景下使用网络编码,可以提升用户的频谱利用率。在一定的距离范围内,终端通过基站进行通信对通信质量影响不大,红色曲线和蓝色曲线存在一个交点,说明存在一个距离阈值,即为是否采用网络编码的标准。当然我们也可以看到,随着距离的继续增大,终端直接通信的性能就大幅下降,这时候我们就不再适宜选取终端直接进行通信了,这时候终端通过基站进行通信显然是更为明智的选择。

5 结论

本文针对在使用中继进行无线网络编码的场景,提出了一种如何选择中继进行网络编码转发的算法。通过中继进行转发,提高了传输的吞吐量和可靠性,从而能够大幅提高无线直通通信的传输距离。

在实际的通信系统中,我们需要终端来充当中继的角色,这就对终端处理数据的能力提出了更大的要求。终端的复杂度和功耗都会增加。随着技术的发展,我们相信再不久的未来,MIMO和中继网络编码等技术一定可以集成到终端中,从而大幅提高通信性能。

[1]EREZ U,LITSYNs,ZAMIR R.Lattices which are goodfor(almost)everything[J].IEEE TransInf Theory,2005,51(10):3401-3416.

[2]EREZ U,ZAMIR R.Achieving 1/2 log(1+SNR)on theAWGNchannelwithlatticeencodingand decoding[J].IEEE Trans Inf Theory,2004,50(10):2293-2314.

[3]URBANKER,RIMOLDIB.Latticecodescan achieve capacity on the AWGN channel[J].IEEE Trans Inf Theory,1998,44(1):273-278.

[4]ZAMIR R,SHAMAIs,EREZ U.Nested linear/lattice codes forstructured multiterminal binning[J].IEEE Trans Inf Theory,2002,48(6):1250-1276.

[5]NAZER B,GASTPAR M.Lattice Coding increases multicast rates for gaussian multiple-access networks[C].45thAnnualAllertonConferenceon Communication,ControlandComputing,Sep,2007.Monticello,IL:Conference Publication,2007:1-8.

[6]NAZERB,GASTPARM.Compute-and-forward:Harnessing Interference throughstructured Codes[J]. IEEE Trans Inf Theory,2011,57(10):6463-6486.

[7]AHLSWEDE R,CAI N,LIs-Y,et al.Network Information Flow[J].IEEE Trans Inf Theory,2000,46(4):1204-1216.

[8]KATTIs,GOLLAKOTAs,KATABI D.Embracing wirelessinterference:analognetworkcoding[C]//sIGCOMM'07:Proc.2007Conf.Applications,Technologies,Architectures,andProtocolsfor Computer Communications,New York,NY,USA:ACM,2007:397-408.

[9]ZHANGs,LIEWs,LAM P.Physical Layer Network Coding[C]//Proc.ACM Mobi.Com,Sep. 2006.[s.l.]:ACM,2006:358-365.

[10]WILSON M P,NARAYANAN K,PFISTER H,et al. Joint physical layer coding and network coding for bi-directional relaying[J].IEEE Trans Inf Theory,2011,56(11):5641-5653.

[11]WILSON M P,NARAYANAN K,PFISTER H D.Joint physicallayercodingandnetworkcodingfor bi-directionalrelaying[J].IEEETransactionon Information Theory,2010,56(11):5641-5654.

Research on Time Relayingselecting Algorithm for Network Decoding

Gao Xiang,Wang Liming

(Electrical Engineering College,Naval University of Engineering,Wuhan430033,China)

Time relaying technology to effectively improve transmission performance is widely used in the area of wireless communication.Gain ofsignal transmission can be obtained by using time relaying technology in thesystem of wireless communication,and the transmissionspeed can be further improved based on guaranteeing of low probability of wrong decodes.Based on analyzing the time relaying and network decoding technologies of the wireless communicationsystem of,an algorithm regard to time relayingselecting and network decoding is proposed.The performance of wireless communication using time relaying are analyzed and emulated.Simulation results indicate that the proposed method is right and feasible.

wireless communicationsystem;time relaying;network decoding;transmissionspeed;algorithm

TM46

A

1003-4862(2015)10-0037-04

2015-07-22

高翔(1987-),男,硕士研究生。研究方向:智能检测技术。