古风遗韵 大美朔城

2015-10-21边云芳

边云芳

一方水土养一方人,一方人文肇创一方文化。

朔州市朔城区,位于山西省北部,雁门关外,境域北起黑驼山与平鲁交界,南至紫金山与宁武、代县、原平相邻,东到东榆林与山阴接壤,西至兰家窑与神池毗邻。左雁门而右偏关,咽喉蒙晋;襟长城而带桑干,肩背燕幽。

山河壮万载之悠悠,四塞阅城郭之雄固。2.8万年前,就有人类在此繁衍生息,是中华文明的重要发祥地之一,有着悠久的历史和古老的文化。唐尧时为冀州之域,春秋时为北狄所据,战国时为赵国所辖,秦始皇统一六国后在此筑城养马,置马邑县,北齐置朔州,隋唐称善阳,明清称朔州。民国初改朔州为朔县。1989年朔州建市,朔县改名为朔城区,是朔州市府所在地,是全市政治、经济、文化中心。

自古兵家必争之地,而今朔州首善之区。文化遗存,博大厚重;历史名区,长存真赏;一方名贤,风流古今;非遗艺术,焕彩凝锦;马邑人文,如月之恒。在一代又一代朔城人民创造历史、抒写历史的进程中,具有相对独立个性的地方文化形态兼容并蓄、特色鲜明、多元传承、影响深远,闪烁出璀璨夺目的光华。

文化遗存 博大厚重

天高而经日月,地厚而载沧桑。特殊的地理环境,悠久的历史文明,治乱反复,兴衰交替,屯垦戍边,民族融合,在血与火、和与战的历史中,留下众多的遗迹。巍巍的长城,坍废的峰台,粗粝的土堡,神秘的墓葬,宛若座座丰碑,又似篇篇乐章,见证和讲述着当年的故事。其中,最为有名的当属峙峪人遗址。

2.8万年前,在朔城区黑驼山东麓,西、北、南三面群山环抱,中间是丘陵地貌,东面是广阔的桑干河平原。群山森林茂密,丘陵灌木丛生,草原苍莽茂盛,动物种类繁多,水中鱼群游弋,生活在这里的古人类,主要靠猎取草原动物生存,野马是他们猎取的重要对象。1963年,中国科学院科学工作者在黑驼山脚下发现了这处旧石器时代遗址,经著名考古学家贾兰坡考证,定名为峙峪人,即峙峪古文化遗址,是山西省第一批文保区域。峙峪遗址是华北旧石器时代晚期文化中的一个环节,属以小型石器为特征的“周口店第一地点——峙峪系”。峙峪遗址出土的石器表明,石器的类型更加规范精致,出现了一批崭新的细石器工具,如雕刻器、小石刀、尖状器等。说明峙峪人学会了磨制、钻孔和刻划技术,在制作方法和器形的创新上,均占有领先地位。细石器的出现,促成了采集加工的进步,从而透露出细石器时代文化的曙光。这处遗址早于北京的山顶洞人。当时出土了15000余件精巧的细小石器和大量的哺乳动物遗骨。因峙峪人猎取最多的是野马,所以郭沫若将峙峪人又称为猎马人。

峙峪遗址的发现,在旧石器时代考古上有着重要意义,它证明了桑干河源头的朔州地区在当时已具有相当程度的昌盛和文明,也证明了朔城区是中华文明发祥地之一,在北方史前文化历程中,是一颗璀璨的明珠。

还有南磨石器地点,位于朔城区西南5公里的南磨村,恢河岸边。1987年发现有细石核、石叶、灰烬、烧骨化石等,属旧石器时代晚期。梵王寺古墓群,辽金火葬墓,青钟昭君墓,辽栖灵寺故址、秋寺院金代广福寺等,遗存丰厚,昌盛灿烂,是朔州历史的缩影。

历史名区 长存真赏

灵秀所钟,风物所萃。朔州老城,是北齐在秦汉马邑城故基上重新增建的。据《朔州志》记载,建于北齐天保八年(557年),周长九里十三步,为土城夯筑城垣。现存城墙是北齐和元末明初的建筑。城墙平面呈正方形,周长4300米,墙高12米,南北长1100米,东西宽1050米,原有瓮城四座,角楼四座,敌楼12座,门楼4座,烟墩4座,东为文德门,西为武定门,南为承恩门,北为镇塞门。1996年,被山西省人民政府公布为第三批省级重点文物单位,2001年划定了其保护范围和建设控制地带。

在1平方公里的朔州老城内,有国家重点文物保护单位、辽金三大佛寺之一崇福寺,有马邑博物馆、尉迟敬德庙,有文庙、县衙、文昌阁,有北齐古城墙及正在修复的南门,有老城民居四合院。一大批文保单位,具有极高的历史价值。随着崇福寺景区入列国家4A景区,老城文化游逐渐升温。

崇福寺位于朔城区老城东大街,寺址平坦,坐北朝南,东傍城垣,西毗朔州老城,与崇福广场及三大建筑隔街对峙。其始建于唐代,辽契丹时做过林太师府衙,元末做过粮仓。明朝又改为寺院,“林衙古刹”为朔州古八景之首,五进院落,七座殿宇,布列适当,主次分明,是一座规模完整、宏伟壮丽的古代建筑。主殿弥陀殿是全寺的精华所在,从殿顶的琉璃背饰、斗拱匾额、隔扇门窗、梁架结构,再到殿内的塑像、背光、壁画等都是金代原物。其匾额、雕花门窗(这些雕琢玲珑古朴的窗棂,镂刻透心图案,有钱纹、雪花纹、菱花纹、莲花纹、椒眼等共15种,是我国现存最完整的金代雕花棂窗,绝无仅有,对研究金代建筑装饰具有很高的价值)、琉璃脊饰、塑像背光、彩绘壁画 “五绝”,堪称国宝,享誉海内外。

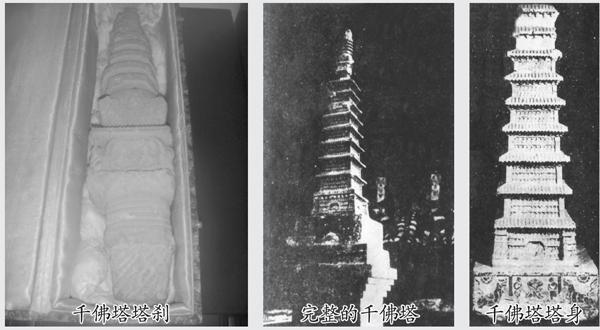

北魏曹天度千佛石塔,是北魏奉佛的圣物,是崇福寺镇寺之宝,国家一级文物藏品。“北魏千佛石塔”是中国现存最早、最完整、独立个体雕刻最多佛像的作品,并将中国重楼建筑与印度塔身构造巧妙结合,是印证中国石雕黄金时代的代表作,树立了“中国塔式”的新典范,具有独一无二的文物价值。

据塔底题记载,北魏天安元年(466年),献文帝拓跋弘的小臣曹天度倾全家资产雕造,距今已有1500多年的历史。该塔由塔座、塔身、塔刹三部分组成。通高约3米左右,石料制成。塔身平面呈方形,塔身高205厘米,共九层,塔身上面共浮雕佛像1400多尊。特别是侍立菩萨像高1.81米,与真人略同。石塔造形优美,雕工精细,挺拔秀丽,端庄大方,充分显现出北魏时期我国劳动人民的聪明智慧。

就是这件千古奇塔,在抗日战争时期,遭到日寇抢劫。

1939年,日寇准备把放在崇福寺的石塔掳走,当时朔县西街有位爱国人士叫丁克成,他在给日寇装箱时,悄悄把塔刹藏了起来,塔身被日寇掳走。新中国成立后,丁克成将塔刹献给国家,塔刹回归崇福寺。塔身后来辗转到台湾,现在保存在台北历史博物馆,是博物馆镇馆之宝。台湾文物专家黄永川多年研究千佛石塔,他从石塔的制作意义、图像、纹饰的雕作意义、色彩配饰、艺术形式与风格方面进行研究,给予高度评价,作出千佛石塔为国宝的结论。

千佛石塔身首分离半个世纪,隔海相望,热盼合璧,重归一体。2012年12月18日朔州马邑博物馆与台北历史博物馆在台北签署合作协议,正式缔结为友好姊妹馆。千佛石塔的神奇佛光,将为海峡两岸文化交流搭建起一座金色的桥梁。

崇福广场及马邑博物馆、大戏台、尉迟敬德庙三大建筑延续辽金时期建筑风格,与崇福寺遥遥相对、互相辉映。马邑博物馆内精品云集,展出字画、青铜、陶瓷、石刻等文物1000余件,国家一级文物60件。其中,1985年出土的雁鱼灯造型生动工艺考究、通体彩绘、羽鳞色彩斑斓,堪称国宝。因此是区县级博物馆中的佼佼者, 被山西省委、省政府命名为“爱国主义教育基地”,被国家文物局评为“国家三级博物馆”。尉迟敬德庙,两进院落,有山门、中殿、正殿、东西配殿等建筑,内有塑像12尊,壁画390平方米,展现了尉迟敬德的一生经历。院内复制有尉迟敬德碑一通、墓志一合及其妻苏娬墓志一合。山门两侧分别放置青铜质仿古马一匹。造型美观,浑厚粗犷。文昌阁位于朔州老城东、南、西、北大街交汇处。明万历十三年(1585年)在原鼓楼基础上始建,清顺治十二年(1655年)重建。据《地方志》记载,文昌阁高百尺有余,重檐飞角,下周20余步四门通衢,北额“镇朔”,东额“朝阳”,南额“迎熏”,西额“来爽”,后于上世纪50年代拆除。2008年朔城区决定重修文昌阁,建筑标高25.88米,檐高30米,底边周长76米,底座高10米,底层为条石、砖砌,上面两层为纯木结构,不仅保留了原来的风格,而且在体量及高度、结构上大胆突破,使阁楼更显宏大、气派、辉煌,现在已成为老城内的文化标志建筑。文庙始建于明洪武十年(1377年),后朝正统、成化、嘉靖、万历年屡修。清顺治十五年(1658年)重修;清康熙五十九年(1720年)重建,当时庙内建筑规制有棂星门、戟门、乡贤祠、名宦祠、状元桥、泮池、大成殿及东、西庑房。上世纪五十年代,文庙改建为塞北革命烈士纪念祠,原建筑现仅存大成殿及状元桥、泮池。2012年6月启动修复工程,包括落架大修大成殿,重建东西庑房,将修复后的八角亭改为“杏坛”,修复泮池、状元桥,重建戟门、棂星门,新建碑廊,重塑孔圣人、四圣及十二哲塑像等。

徜徉在老城,人们莫不为其文化魅力所感染,文化自觉和文化自信的升腾已不言而喻。整个老城融历史文化、生态休闲、旅游观光为一体,已成为朔州的一张文化名片,彰显着深幽浩荡的文化生命力,以壮美与雄浑的旋律奏响了千年文脉延伸的华丽乐章。

一方名贤 风流古今

天地精华,人文所昌。在这块淳朴敦厚、崇文尚武、宽旷深邃的热土上,西汉女文学家班婕妤诗书联绵,留名于世;汉将张辽、唐将尉迟恭骁勇著世,名垂千古;隋末刘武周起兵马邑称帝,势及山西;清代田翰林清正廉直,誉及乡梓,奠定了朔城区文武俱盛的历史丰碑,成为一代又一代朔城人奋发向上、积极有为、坚强不屈的精神坐标。

其中,中华门神之一尉迟恭(585—658),字敬德,朔州善阳(朔城区)人,唐朝开国元勋。少年时以打铁为生,34岁时跟随刘武周起义,后追随李世民,为建立唐王朝立下汗马功劳,被封为鄂国公,也是李世民褒奖功臣的凌烟阁二十四功臣之一。传说,李世民杀人太多,晚上睡觉常做噩梦,就叫尉迟恭和秦琼每天晚上在他的门外站岗,如此李世民就睡的很踏实。天长日久,尉迟恭和秦琼也坚持不下来,于是李世民就想了个办法,将两人的画像贴在门上,照样睡的很安然。因此,尉迟恭和秦琼被后人尊为门神。尉迟恭和妻子苏妩去世后葬在西安昭陵,现位于的陕西省礼泉县烟霞镇。尉迟恭的一生,光明磊落,品德高尚,一直为后世所赞羡和敬仰。弘扬中华门神文化,即弘扬忠勇正直、坚强刚毅、保家卫国的精神。

张辽(169—222),三国时曹魏名将。字文远,马邑人。曾率敢死士八百,破孙权十万众于合肥。拜征东将军。魏文帝时任前将军,进封晋阳侯。张辽病故后,曹丕追念其盖世武功,曾诏曰:“合肥之役,自古用兵,未之有也”。

班婕妤(前48—2),山西最早的女文学家,是东汉史学家班固的祖姑,汉成帝的嫔妃。自幼聪颖,相貌俊秀,读书甚多。一生工于辞赋,现存《自悼赋》《怨歌行》《捣素赋》。

马邑人文 如月之恒

灵哉一方土,独厚马文化。前215年,秦始皇派大将蒙恬率大军30万北击匈奴。这期间,蒙恬发现这里山环水绕,地形开阔,草木丰茂,是一个天然的养马场,于是他就在这里筑城养马,并将此城命名为“马邑”,这是朔城区最早的行政区域名称,也是我国第一个以马命名的城邑。马邑城就是现今包括古城墙在内的朔州老城。

从马邑建成之日起,养马、驯马、驭马、市马……就成为马邑政治、经济、军事、文化的主旋律。《汉书·叙传》记载班氏祖先班壹于秦汉时就在马邑一带靠畜牧发家,“始皇之末,班壹避地于楼烦(今朔城区西南及神池一带),致马、牛、羊数千群。”北魏尔朱荣世居北秀容川(今朔城区西北),在其祖上封地方圆三百里周围发展起了宏大的畜牧业,论其家计,竟“有马十二谷,色别为群。”(《北史·齐高祖神武皇帝本纪》)直到新中国成立后,山西省畜牧厅还在朔县南面麻家梁一带兴建了颇具规模的国营种马场红旗牧场。

地理上马邑处雁门关外,“左距雁门,右峙偏关,南屏宁武,居三关之中,为南北咽喉,东西要路”,自古为中原农耕民族与北方游牧民族争夺的战略要地,是血雨腥风的古战场。汉与匈奴,魏与乌桓,唐与突厥、沙陀,宋与契丹、女真、蒙古,明与瓦剌、鞑靼……曾发生过无数次战争,中原农耕文化与北方游牧文化在这里强烈碰撞。马邑之战马则成为冲锋陷阵、驰骋疆场的勇猛“战士”。

马邑,因其特殊的地理位置,即使在战争年代,也仍然是北方游牧民族与中原农耕民族贸易往来的纽带,为边贸的繁荣作出了重要贡献。汉初,汉族人与匈奴人在长城脚下边境关市贸易,用黄金、丝织品等与匈奴交换马、骆驼、兽皮和毛织品。《汉书》载:“匈奴自单于以下,皆亲汉,往来长城下。”游牧经济依赖农耕经济,匈奴“嗜汉财物”,贪图利益,“远驱牛马与汉互市”,虽遇战乱也不终止。汉也不断和匈奴交往,马邑人聂壹就是从事牛马买卖的大商人,他经常往来于匈奴和内地。隋时,隋王朝在北方与突厥人的互市地点就设在马邑。有位突厥谋臣史蜀胡悉听隋官员说“天子大出珍物,今在马邑,欲共蕃内多作交关”,便立即行动,“不告始毕(可汗),率其部落,尽驱六畜,星驰争进,冀先互市”。唐朝天宝年间(742—755),代理朔方、河东节度使王忠嗣采取高价买马的政策,诸蕃争相卖马与唐,于是唐马益多,出现了史称“既杂胡种,马乃益壮”(《新唐书》卷50)的马政兴盛局面。辽时在振武军、朔州南等地设置榷场,与宋进行贸易。明时蒙古以马、牛、羊、骡、驴及马尾、皮货等换取中原的茶叶、绸缎、布、绢、棉花、针线等。马市中不仅有官市而且有民市。

从峙峪猎马人的昌盛文明,到蒙恬筑城养马的疆土拓展,说明朔城区在历史上是一座以“马”为文化符号的北方都邑,是中国古代养马业和马文化发展的历史产物,地处边塞文化区域中心。马邑文化,历史厚重、内涵丰富、特色鲜明、自成单元,它是文化命名,也是文化标志。

非遗艺术 焕彩凝锦

摇珠散玉,艺苑撷英。朔城区民间文艺,具有浓重的区域韵味,浸透着农耕民族与游牧民族的复合风采。宛如百花艺苑中的一支奇葩,绽放出美丽的光彩。

朔州秧歌、赛戏为国家级非物质文化遗产保护项目,喜乐、踢鼓秧歌为省级非物质文化遗产保护项目,朔县地方俚语、朔县民歌、朔县八音会等19项为市级非物质文化遗产保护项目。

朔州秧歌,又称朔州大秧歌、朔县大秧歌,是一个较大的地方剧种,流行在以朔城区为中心的晋北广大地区和内蒙古南部的集宁、呼和浩特、包头及河套一带的城乡。尤其在朔县,各乡镇村寨多数人会唱,多数村能演。从古至今有很多秧歌班和老艺人四处游走演出和“坐房”传艺,其乐队更为普及。因此,将晋北的大秧歌又称作朔县大秧歌。曲调中有三十二种训调、三种红板、六种板腔及二十多种民间杂调。它是由踢鼓秧歌和小演唱衍变而来,形成于明末清初,发展于清末民初,兴盛于新中国成立前。

踢鼓秧歌是流传于晋北地区的一种大型传统民间舞蹈,表演形式以广场、街头为主,再加上小演唱,因而又称土滩秧歌。表演的时候,演员装扮成水浒108将的造型列队布阵,变化多端,男的动作刚劲有力,兼有武术套路招式在内,曰“踢鼓”,女的动作轻盈细腻,艳丽多情,曰“拉花”。上世纪八十年代朔城区有踢鼓秧歌队伍百十余支,主要活跃在农村,节日期间走村串乡拜年祝福并在城市街头表演,到处都能听到铿锵的锣鼓声。九十年代以后,踢鼓秧歌队伍减为四五十支,到2010年,踢鼓秧歌队伍依旧保持在四五十支。

赛戏,又称赛赛,是一个古老的地方剧种,专为迎神赛社、禳祭祈祷等古代庙会演出。广大农民多为向龙王祈雨止雹演出。流布于山西雁北、忻州一带。民国末期,赛戏渐渐绝迹舞台。1989年后,赛戏逐步恢复演出。喜乐,是流行于朔州一带的民间歌舞曲艺形式,是一种古老的祭祀活动,到宋代演变为禳神驱鬼还愿,明清演变为多人的歌舞。主要的乐器是扇鼓,其次是竹板儿、四块瓦。这一祭祀性的歌舞到新中国成立后,从内容到形式不断发生变化,从奉神赐福、劝人行善积德,逐渐演变为民间传说叙事、民间小歌舞、随时代歌舞,边歌边舞边击鼓。喜乐是表演欢乐、吉庆的,整个表演欢快明朗,活跃向上。

古风遗韵看朔城,古色古香文脉深。从昔日古战场的铁马萧萧到今天黛山秀水的锦绣苍翠,从古马邑的辉煌灿烂到今日新朔城的风姿绰约,悠悠岁月,时光流转,朔城区,正以温暖厚重的文化光泽,灵秀隽美的自然风光,成为三晋大地上冉冉升起的一颗明珠。