常规针刺与小针刀治疗肩周炎疗效对比观察

2015-10-21邓秀琴

邓秀琴

【摘要】目的:观察分析针刺与小针刀治疗肩周炎的临床疗效。方法:选取重庆市中西医结合康复医院2012年5月~2014年9月收治的82例肩周炎患者为研究对象,随机分为对照组与观察组,各41例。对照组给予常规针刺治疗,观察组给予小针刀治疗,比较两组患者的临床疗效及满意度。结果:观察组患者的治疗总有效率及满意度均显著高于对照组,(P<0.05)差异具有统计学意义。结论:小针刀治疗肩周炎的临床疗效显著,值得临床广泛应用及推广。

【关键词】肩周炎;临床疗效;满意度

【中图分类号】R4 【文献标识码】B 【文章编号】1671-8801(2015)04-0042-02

肩周炎也被称为肩关节周围炎,其临床主要症状为肩关节初起周围疼痛,时间一长则关节僵凝、肌肉发生萎缩。主要发生于50岁左右的中老年人,且女性高于男性,有单侧发病及双侧发病两类[1]。随着人们生活水平的提高,生活压力的增大,肩周炎的发病率也在日益增加。本研究以重庆市中西医结合康复医院收治的82例肩周炎患者为研究对象,探讨常规针刺与小针刀治疗的临床疗效,报告如下:

1 一般资料与方法

1.1一般资料

选取重庆市中西医结合康复医院2012年5月~2014年9月收治的肩周炎患者82例,采用随机数字表法分为对照组与观察组。对照组41例,其中男18例,女23例;年龄27~69岁,平均年龄(47.6±2.5)岁,60岁以上患者15例;病程1周~12月,平均病程(5.3±0.6)月。观察组41例,其中男16例,女25例;年龄26~70岁,平均年龄(48.9±2.7)岁,60岁以上患者17例;病程2周~13月,平均病程(5.6±0.7)月。两组患者在性别、年龄、病程等一般资料比较,(P>0.05)差异具有统计学意义。

1.2方法

对照组:选择常规针刺治疗,取肩前、肩髃、肩贞、中平穴、阳陵泉及阿是穴等穴位。加减:对于太阴证患者加上阴陵泉及尺泽穴;对于少阳经、阳明经症患者加上外关及手三里穴;对于太阳经证加上昆仑、后溪及大杼穴;对于在太阳经、阳明经等部位疼痛的患者加条口透承山[2]。1次/d,1个疗程为7d,共4个疗程。

观察组:给予小针刀治疗,通常在压痛最显著处选择2~5个治疗点,采用龙胆紫做标记,后给予碘酊、酒精等进行消毒。手术医生戴上无菌手套,并铺上无菌巾。后给予0.5%~1%的利多卡因在治疗点周围2~3ml进行局部麻醉,待5min后,将针刀从治疗点垂直刺入皮肤,然后针刀逐渐向深层刺入,针刀方向与深层內管,神经、肌纤维的走向平行,并在喙突处肱二头肌、冈上肌止端、冈下肌、喙肱肌附着点、小圆肌止端及肩峰下滑囊处,分别作纵向、横向剥离,对于粘连较重患者增加铲剥及切断少量纤维组织。若患者肩关节附近还有显著压痛点,需进行分期分批治疗。1次/周,1个疗程为4周。

1.3观察指标

对所有患者进行跟踪调查,主要调查临床疗效及满意度。

患者的临床疗效分为治愈、有效及无效,治愈:患者的临床症状及体征等完全消失,肩关节的各项功能均恢复正常;有效:患者肩部疼痛感显著减轻,肩关节活动有进步;无效:患者的临床症状及体征无变化或病情加重。治疗总有效率=(治愈+有效)/总例数×100%。

患者的满意度分为非常满意、一般满意、比较满意及不满意。

1.4统计学分析

重庆市中西医结合康复医院采用SPSS17.0软件来进行统计学分析。以(x±s)表示计量资料,进行t检验;用率表示计数资料,进行x2检验,(P<0.05)为差异具有统计学意义。

2 结果

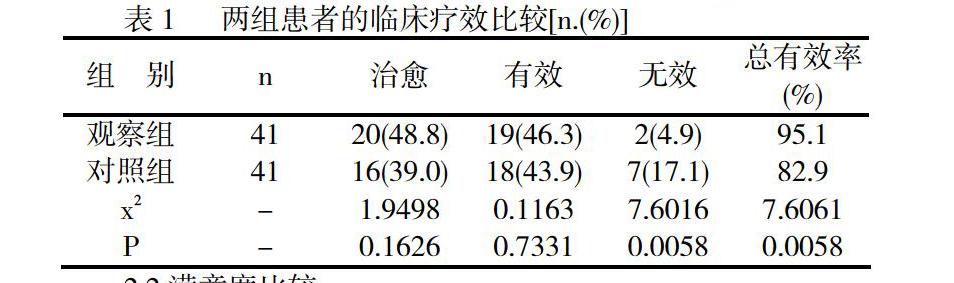

2.1临床疗效比较

两组患者分别经治疗后,观察组患者的治疗总有效率显著高于对照组,(P<0.05)差异具有统计学意义。详见表1.

表1 两组患者的临床疗效比较[n.(%)]

组 别 n 治愈 有效 无效 总有效率(%)

观察组

对照组

x2

P 41

41

-

- 20(48.8)

16(39.0)

1.9498

0.1626 19(46.3)

18(43.9)

0.1163

0.7331 2(4.9)

7(17.1)

7.6016

0.0058 95.1

82.9

7.6061

0.0058

2.2满意度比较

两组患者分别经治疗后,观察组患者非常满意11例,一般满意13例,比較满意14例,不满意3例,总满意度为92.7%;对照组患者非常满意8例,一般满意11例,比较满意13例,不满意9例,总满意度为78.0%,观察组显著高于对照组,(P<0.05)差异具有统计学意义。

3 讨论

肩周炎的主要临床症状为关节活动受限及异常疼痛,病因主要为毛细血管扩张充血、细胞和液体渗出、局部的炎性细胞浸润及通透性增等,引发局部组织代谢异常、水肿或坏死等,最终释放致痛物质及滑囊或关节囊的纤维组织增生、粘连。

采用小针刀治疗,主要原理是利用针刀将部分张力增高的肌腱、韧带、筋膜或肌膜切开,释放其内部压力,并使组织静水压有效降低,开放毛细血管,促进血液循环,使沉积的致痛性介质及代谢产物被带走,维持正常组织代谢循环,从而消除病变。若有形成瘢痕或粘连重的患者,需将部分纤维组织切断,以恢复肌力平衡,并将瘢痕刮除,有效解除疼痛[3]。整个操作过程关键处在于选择治疗点,必须注意避开周围重要的神经或血管,防止对患者造成意外损伤。医生必须非常熟悉局部解剖及微观解剖知识,以确保操作顺利完成。本研究以重庆市中西医结合康复医院82例肩周炎患者为研究对象,探讨常规针刺与小针刀治疗的临床疗效,观察组患者采用小针刀治疗,有效的解除软组织痉挛情况,松解软组织的粘连,从而恢复软组织的弹性,疗效显著。

综上所述,采用小针刀治疗肩周炎的临床疗效显著,手法轻巧,安全方便,并发症少,能有效减轻患者压痛感,标本兼治,提高患者生活质量,故值得临床广泛应用及推广。

参考文献:

[1]陈力. 常规针刺与短针浅刺治疗肩周炎疗效比较[J]. 中国针灸,2006,09(11):647-648.

[2]黄佩花,郑景辉. 针刀治疗肩周炎疗效的系统性评价[J]. 中医药临床杂志,2015,01(9):120-123.

[3]王应军. 小针刀结合针刺治疗肩周炎36例[J]. 中国中医药现代远程教育,2010,21(2):149.