北方农牧交错带2000~2013年NDVI时空变化特征

2015-10-21单文龙何立恒骆思莹

单文龙 何立恒 骆思莹

摘要:北方农牧交错带生态环境脆弱,系列生态工程的主要目标就是恢复退化植被,提高植被覆盖度。本文以MO-DIS为数据源,选取归一化植被指数(NDVI)构建北方农牧交错带2000-2013年NDVI数据集,分析ⅣDVI的时空变化。结果表明:北方农牧交错带NDVI呈小幅波动上升,由2000年的0.28升至2013年的0.33,年增长率为0.38%。NDVI增加幅度存在明显空间差异,增长速度最快的是中部分区,西部分区的ⅣDVI值较低,但2014年来一直以平缓速度稳步增长,NDVI逐年提升。东北分区和东部分区的NDVI值较高,但增长较缓,东部分区的NDVI无显著变化,东北分区的NDVI值常年稳定在0.32左右。NDVI值在0.30以上的区域明显扩大,空间差异正逐步缩小。该研究成果为北方农牧交错带的生态环境建设和资源开发提供科学依据。

关键词:NDVI;植被指数;时空变化;北方农牧交错带

中图分类号:S181;Q948.15+3

文献标识码:A

文章编号:1001-005X(2015)04-0033-05植被是土地覆盖最主要的类型,是覆盖地表的植物群落的總称,植被与气候、地形、土壤等自然环境密切相关,属陆地生态系统的主体。植被在地球的物质循环和能量转化中起着巨大的作用,具有改善区域气候、保水固土、净化空气、减轻污染等作用。因此,植被覆盖变化在很大程度上反映区域环境状况,研究和掌握区域植被覆盖变化特征,能为减缓退化和恢复生态环境提供科学依据和决策服务。

估算和监测植被覆盖的重要手段是遥感技术,遥感具有成本低、覆盖范围广、周期短、波段宽和时间系列长短选择灵活等优点,植被指数常用来计算植被覆盖度的估值。归一化植被指数(Nor-malized Difference Vegetation Index,NDVI)又称标准化植被指数,因其具有检测植被灵敏度较高、范围宽、能消除群落结构和地形的阴影、可去除辐射干扰、会削弱太阳高度角和大气所带来的噪音等优点,多被用来估算和监测植被覆盖变化。估算和监测植被覆盖的遥感数据有NOAA/AVHRR、Landsat、SPOT、MODIS、MISS等。MODIS具有时空分辨率高、全球免费、覆盖和光谱范围广、数据质量高、数据接收简单等特点,故被选作本文数据源。

北方农牧交错带作为我国最大面积、最长空间跨度、最具典型特征的农牧交错带,是科学界研究的焦点地区之一,主要集中在土地覆被变化和气候变迁与植被覆盖度的相关分析、区县的植被覆盖度变化、界线演变等,单纯研究北方农牧交错带ⅣDVI的较少。作为我国“西部大开发”生态和绎济建设的重点地区,揭示近年来ⅣDVI的时空变化特征,对全面了解北方农牧交错带的自然环境条件有重要的现实意义。1 研究区概况

北方农牧交错带北起大兴安岭西麓,沿长城经冀北、晋北,内蒙古中南向西南延展,直至陕北、甘东北和宁南的交接地带,行政区划涉及9个省106个旗(县市)(图1),具有复杂、边缘、融和、脆弱等典型生态交错带的基本特征。气候处于东部季风区与西北干旱区之间的过渡地带;生产经营模式属于从农耕区向草原牧区的农牧过渡地带;景观表现为农林牧交错分布的复合式景观格局;自然条件上,东南是湿润、半湿润地区,降水400~450mm,地势相对平坦,海拔较低,环境条件优越,而以西以北则分布着我国主要的沙漠、高原和山地,地形复杂,风沙干旱发生频繁,气候多变、土地瘠薄,植被稀少,降水量为300-400mm,生态环境较为脆弱。

根据地形地貌、气候分布特征,将北方农牧交错带划分为包括内蒙古高原部分地区的东北分区,涵盖冀北坝上草原部分地区的东部分区,包括陕、晋黄土高原北部地区的中部分区,包含青、宁、甘部分地区的西部分区(如图1所示)。

2 数据处理

下载(https: //lpdaac. usgs. gov/data—access/data_ pool) 2000~2013年每年23期(2000年20期)共319期MODIS数据,数据处理包括拼接、文件格式转换、投影改正、影像裁剪等。根据MO-DIS数据中国分区代码,北方农牧交错带主要分布在h25v04-05、h26v04-05、h27v04-05。将下载的格式为*.hdf等面积伪圆柱投影的原始数据投影转换为兰伯特投影,坐标系转化为WGS84坐标,并将文件另存为TIF格式。为实现图像几何纠正,利用最邻近像元内插算法和卫星数据附带的经纬度坐标信息,将数据纠正到250m分辨率的通用横轴墨卡托(UTM)投影地图坐标系中。根据矢量地图,通过ROI不规则裁剪上述处理后的各期遥感数据,得到遥感影像图。

分别用最大值合成法和平均值法提取NDVI(公式1),最大合成法提取的NDVI差异较小,区分度不够,不足以反映研究区植被覆盖的时空变化特征。用平均值法提取ⅣDVI值,统计出年、季节、月和四个分区的NDVI均值,对比发现各期平均值的时空差异明显,被选用于研究植被指数时空变化的基础数据。

NDVI=(DNNIR-DNR)/(DNNIR+ DNR)。 (1)式中:DNDIR为近红外波段的灰度值;DNR为红波段的灰度值。

3 结果与分析

3.1

NDVI的时间变化特征

3.1.1 NDVI月变化特征

选取2000~2013年NDVI月平均值,研究ND-VI年内变化(如图2所示)。曲线呈起伏明显的先升后降的单峰型变化,NDVI值1月份最低,为0.15,7月~8月份达0.53的最高值。1月~3月的标准差较小,变化平缓,增长趋势不明显。4月~6月急剧上升,9月开始快速下降,植被进入枯黄期和休眠期,6月、7月和9月的较大标准差说明植被在此时段内各年的差异变化。从11月到来年的2月,NDVI均保持较低值,也是全年的最低值。

3.1.2

NDVI季节变化特征

依阳历3月~5月、6月~8月、9月~11月、12月~来年2月为春、夏、秋、冬四季,将ⅣDVI按季节进行均值统计(见表1)。夏季NDVI的平均值远高于其他季节,对年均ⅣDVI的提高贡献最大,最大最小值的波动范围和较大的标准差同时说明夏季处于植被快速生长期。其次是NDVI处于下降的秋季,均值为0.30,再次是波动范围在0.22~0.26之间的春季,但NDVI处于上升阶段。冬季的ND VI最低,波动范围、均值和标准差均小。

空间上,随着季节变化,ⅣDVI由北向南逐步增大。生态环境相对脆弱区的NDVI随季节明显发生变化,而植被覆盖较好地区的NDVI随季节起伏变化相对较小。冬季NDVI值较小,特别是陕、晋黄土高原区,相对较大的是河北坝上平原地区;春季的植被覆盖有明显提高,0.00~0.20的區域范围明显缩小,0.20~0.40的范围持续扩大,而且冀北地区的NDVI明显升高;夏季的ND VI值达最高,仅宁、青、甘北部部分地区ⅣDVI值稍低,在0.40以下;秋季的NDVI逐渐回落。

3.1.3 NDVI年际变化特征

年均NDVI值在波动中呈线性增加趋势(图3),由2000年的0.28上升至2013年的0.33,年增长率为0.38%。年最大NDVI在2013年达0.63的最高值,最低值0. 49出现在2000年。2000~2002年、2009~2013年处于明显上升期,2002~2007年的NDVI比较平稳,2007~2009经历先升后降的波动过程。

分别以年均和年最大NDVI值为因变量y,以年份为自变量x进行定量分析。从曲线方程可看出,年最大NDVI增加趋势更为显著,波动起伏也大。

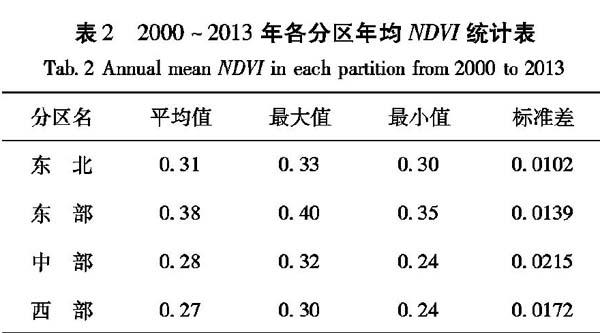

3.1.4 分区NDVI年际变化特征

年均NDVI从高到低的是东部分区、东北分区、中部分区和西部分区(见表2)。中部分区与西部分区的波动起伏较大,增长趋势更为显著,反映出研究时段内该地区整体植被增长较明显。而冀北地区与内蒙古高原地区虽然NDVI整体水平较高,但增长较为缓慢。

中部分区和西部分区较大的标准差说明该区域的ND VI增加速度高于东部分区和东北分区,内蒙古高原所在的东北分区的增长速度最慢。陕、晋黄土高原区受人类活动影响较为强烈,当人类活动受到限制时,其植被覆盖在自然状态下出现恢复,归功于防护林建设、退耕还林等生态环境保护政策,陕、晋黄土高原区的NDVI显示出较高的增加速度。

3.2

DN VI的空间变化特征

依据各分区2000~2013年的ND VI值,根据变化趋势线特征分别选择2001、2004、2008和2013年作为典型年,制作ⅣDVI的空间分布图(如图4所示)。结果表明,植被覆盖具有明显的地域特征,ND VI从大到小依次是东北分区、东部地区、中部地区和西部地区。

东北分区属于内蒙古高原东北部,位于大兴安岭北段西麓。地势东高西低,海拔在600~800m之间,水资源较丰富,植被以羊草和针茅为主。该地区NDVI值相对较高,主要集中在0.30~0.40之间,植被覆盖相对较好。

东部分区位于河北北部坝上草原地区,东南高、西北低,典型的干旱型草原,植被以旱禾草居多。该地区NDVI值多分布在0.20~0.40之间,多年保持平稳状态,与相关研究成果吻合。

中部分区主要包括陕北和山西黄土高原区,平均海拔800~1300m,气温和降水的空间分布差异较大,下垫面复杂,水土流失严重。植被覆盖逐年得到改善,2000年的ND VI值集中在0.20左右,2004年显著增长至0.30左右,此后,ND VI值逐年上升,至2013年,绝大多数范围内的NDVI值稳定在0.35左右,跟相关研究成果一致。由此可见,该地区水土保持、退耕还林工程初见成效,植被得到恢复,生态环境得到改善。

西部地区包含宁夏、甘肃、青海部分地区,气候干燥,年较差、日较差大,降水量少,多大风天气。该地区的ND VI普遍较低,除南部边缘地区ND VI值高于0.30外,其余地区均低于0.20。人类对该地区的影响远不如东部季风区那么广泛和深刻,水是植被生长的决定性因素。

4 结论

基于北方农牧交错带2000~2013年MODIS/ND VI数据,进行波段运算,提取研究区2014年的ⅣDVI值,对ⅣDVI值进行时空变化分析,得出以下结论:

(1)NDVI随时间呈波动上升,植被覆盖状况得到改善。年均ND VI的年增长率为0.38%,NDVI年内变化呈现出很强的季节性,夏季的ND VI值最高,逐年增加最为显著,对植被覆盖状况的改善贡献最大。

(2) ND VI增加幅度存在明显的空间差异。增长速度最快的地区为中部分区,绝大多数范围内的ND VI值稳定在0.35左右。西部分区的ND VI值相对较低,但2014年来一直以平缓速度稳步增长。东北分区和东部分区的NDVI值较高,植被覆盖情况相对较好,但ND VI无显著增大趋势。ⅣDVI值在0.30以上的区域明显扩大,空间差异逐步缩小。

本文仅探讨了北方农牧交错带ND VI的时空变化,没对ⅣDVI进行分级统计和分析各级的变化,没有对影响NDVI时空变换的各种环境因素进行深入讨论与分析,使用的MODIS/ND VI数据,分辨率较大,无法对植被类型做细致的区分研究,有待在今后的研究中继续探讨。