“中国式过街”的城市绿色交通规划应对

2015-10-20孙华灿

孙华灿

(江苏省城镇化和城乡规划研究中心,江苏南京 210036)

“中国式过街”的城市绿色交通规划应对

孙华灿

(江苏省城镇化和城乡规划研究中心,江苏南京 210036)

针对道路交通安全提升的需求,以“中国式过街”现象为切入点,从交通安全感缺失、等待过街时间长和过街时间短三个方面,分析了当前城市步行和骑行系统面临的主要问题;然后从道路资源再分配的角度,着眼近期行动,提出了道路“瘦身”、道路安全岛覆盖率控制和优化交通流向组织等三项举措。

行人系统;绿色交通;完整街道;交通安全;城市交通规划

0 引言

根据世界卫生组织数据,道路交通伤害是全球第八大死因,而且是15~29岁年轻人的主要死因。在道路交通死亡总数中,行人至少占27%。这一数字在低收入和中等收入国家,接近1/3,有些国家甚至高达75%以上[1]。安全,作为人的基本需求,不仅是生命的基石,也是实现城市交通畅通的必要条件。围绕交通安全开展的各项设施和规则优化是欧美一些城市近半个世纪以来城市发展和更新的一个重要方向。在此过程中,涌现出诸如“共享街道”、“交通稳静”、“慢城”[2]、“完整街道”[3]等一系列城市发展理念和概念。随着对“人的全面发展”理解的深入和全面建成小康社会目标的实现,我国对交通安全的关注度也越来越高。《道路交通安全“十二五”规划》明确提出,到2015年要力争实现全国道路交通事故万车死亡率不超过2.2,相比“十一五”末减少1.0。随着机动车保有量的进一步增加,需要加快采取积极有效的措施,使城市行走更加安全和顺畅。

1 “中国式过街”

“过街”是现代都市居民日常出行链的重要组成部分。无论是纯粹的步行活动还是交通方式或交通工具之间的转换,以步行或骑行的方式跨越与出行方向相垂直路段的需求,在城市交通活动中根本无法避免。关注行人过街其实就是在关注行人与机动车之间矛盾化解的机制、策略和方法。

“过街”只是一种日常交通活动,但“中国式过街”却是一个很热门的话题。这个网络名词,是网友对部分中国人集体闯红灯现象的一种调侃,即“凑够一撮人就可以走了,和红绿灯无关”。“中国式过街”一经网络传播,立刻引发各种媒体对城市交通、国民素质和管理水平的广泛讨论,相关部门应时而动,纷纷开展专项整治行动。然而,几个月后,在各种有限期的“禁、罚”运动停止后,各市街道上的交通秩序在局部地区短暂“正常”后,又恢复了正常。

某种行为屡禁不止的背后必然有更加根深蒂固的原因。在过去近一个世纪里,以私人小汽车为核心的道路系统一直是我国城市道路交通规划与建设的核心,由此给行人带来的困扰以及后续的缓解措施,是城市交通可持续发展的迫切需要面对的一个重要议题,也是社会管理领域一个难以回避的民生话题。在以机动车可达性为优先的设施供给体系下,“中国式过街”现象有其发生的必然性。

2 原因分析

2.1 交通安全感缺失

交通安全感是交通参与者对交通状况的主观评价和感受,不仅包括对所处交通环境的感知,也包括对出行时间的可控性预期。人车混行、组织无序的交通环境对行人安全是一种威胁,被动等待、无所作为的时间消耗对个人权益同样也是一种伤害。显然,前者比后者风险大,但后者比前者更具确定性。根据诺贝尔经济学奖得主卡尼曼的“前景理论”,大部分人在面临确定损失时是风险偏爱的。确定性损失越大,预期风险程度越低,冒险的积极性也越高。这个理论既能解释个人行为,也能解释群体的行为:虽然交通违章可能会遭受意外伤害,但这种小概率事件不会发生在自己身上;在比人体坚固的车辆面前经过,从众肯定比独自行动安全;抢先行动比久等后紧赶慢赶顺利通过的把握肯定要大,等等。针对当前的交通设施建设与管理水平,很多交通参与者或许已经在潜意识中建立了这样的主观评价体系,并在其影响下完成每天的出行活动,同时在日积月累的经历中对这一体系进行巩固或修正。只有当步行和自行车使用者的权利能得到充分的尊重和行使,此种现象才有可能摘掉“中国式”的标签,届时我们也才有足够的理由将之作为交通安全水平较高的佐证。否则,与其居高临下地批评大众知法犯法和法不责众的侥幸心理,不如设身处地去理解他们寻求安全保护的本意。

2.2 等待过街时间长

过街等待时间长通常是参与者对自己违章行为的解释。对个案而言,站在执法者的角度,就如同任何违法行为中当事人都能找到为自己辩护的理由一样,多少有点强词夺理的味道。不过,对群体而言,这样的行为是有统计学研究作为支撑的。同济大学相关课题组在上海和杭州市区实地调研发现,在交通流量较大的主支相交路口,行人最大可忍受的等待时间为90 s,超过此时间限值,行人过街将处于不可控的局面[4]。这一结论是否普遍适用于其它城市暂且不论,但行人对此指标的心理要求只减不增也在情理之中。长时间枯燥地等待不仅打断了行人步行活动的连续性,也在不断消耗着行人的体力,考验着行人生理和心理承受能力。现代快节奏生活在不断宣扬时间的宝贵,但准备过街的行人和期待快速通过的车辆却都在要求对方牺牲时间为自己着想。人与人之间可以通过眼神交流,在表情和言语中得到心理补偿,但人与司机之间却很难通过直接沟通的方式达成这样的默契。如果缺乏公共管理的补偿,在等待中变得焦躁不安的行人,赶在车流的间隙强行过街的行为也就不足为奇了。刚刚赶到交叉口,但预期会等待很长时间的人也会因为同样的原因做出相似的举动。与此同时,在需要长时间等待的街角区域,我们却很难发现能给等待行人休息的公共设施。

2.3 专用过街时间短

虽然“人本位”的呼声在城市规划中受到越来越多的关注和认可,但在交通控制管理阶段,面向机动车的交叉口信号灯配时方案依然还是主流。在总的信号周期受到严格控制的情况下,为了最大限度地疏散车流,行人过街的时间常常被压缩,导致很多交叉口存在人行横道长度与行人绿灯时间之比小于行人平均步行速度的现象。基于当前国内城市比较普遍的过街设施设计思路,若方案采取的行人平均速度以健康成年人的统计特征为依据,对部分行走缓慢的老人、儿童和残障人士而言,正常过街被车流阻断的概率必然增大。更加糟糕的是,目前很多干路交叉口还存在车辆左、右转向与行人直行同时放行的管理方法。尽管在这些相位中,行人有通行的优先权,但车不让人却是常态,由此造成的行人时间延误进一步放大了行人过街的紧张和焦虑感。安全时间压迫下的行人在匆忙中很容易忽视周边的危险,极易造成交通意外伤害事故。

3 规划应对

3.1 机动车道总宽控制

道路宽度直接影响行人过街时间,也间接增加了行人的等待时间。由于城市建设用地指标的限制,道路宽度增加,网络密度必然会下降。当道路沿线建筑和机动车发生率相同时,降低道路网络密度必然导致道路上的机动交通量增加。为了减少机动车排队长度,通常的做法是延长通行方向上的绿灯时长。但是,一个方向通行时间的延长必然导致垂直方面等待时间的增加。从整个交叉口通行效率的角度而言,总的通行能力改变不大。虽然机动车总的通行效率没有变化,但行人的权益却受到了较大的损害。

城市设计的最终目的是要满足人的需要,创造一个令人身心愉悦的环境。因而,衡量城市设计成功与否的一个重要标准,就是看它是否做到了“以人为本”[5]。虽然建设部、国家发改委等四部委曾经联合下发《关于清理和控制城市建设中脱离实际的宽马路、大广场建设的通知》(建规〔2004〕29号),但是实际城市规划建设中并未得到有效落实。在追随机动车需求的交通规划思路导向下,新城、新区规划的道路红线宽度屡有突破。随着经济新常态下国家“节能减排”战略的实施、城市交通微循环的改善和智慧交通的发展,在开发成熟地区,缩窄超宽道路的时机也在日趋成熟。缩窄的方法包括机动车道数量和宽度缩减、超宽隔离带缩减、步行和非机动车通道加宽以及在宽绿化带中开辟步行专用通道等,如图1所示。实际操作中,在城市机动车数量还在迅速增长的情况下缩减机动车道可能会引发较大的争议,但随着低碳出行理念的深入人心和其它系统性绿色出行措施的完善,这一举措有望得到更多市民的理解和支持。为了避免激化矛盾,必须遵循循序渐进、协同推进的原则。譬如,先采取施划公交专用道、允许路边临时停车等手段压缩机动车通行空间,促进机动车流自组织,然后再将临时停车位取消或改造。

图1 旧金山第六大街

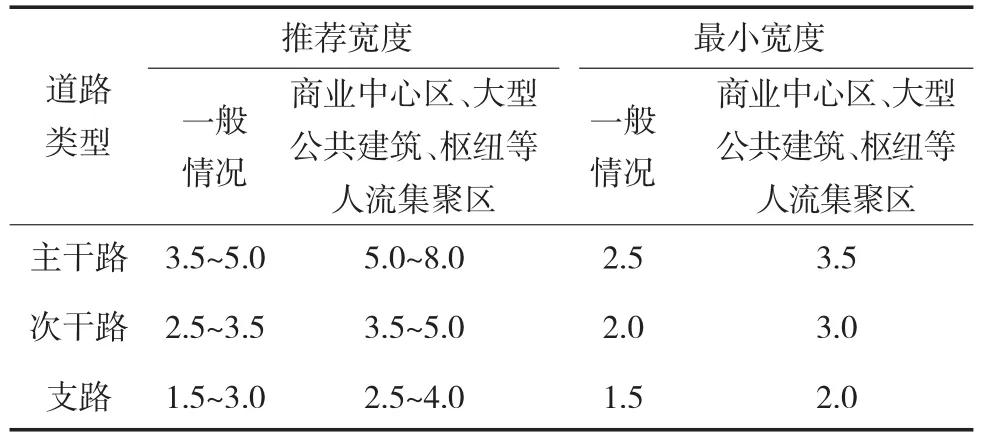

对于新开发地区,美国能源基金会中国可持续能源项目研究制定的《低碳社区设计导则》,建议城市主干路机动车道数量控制在双向6车道及以下。从行人过街距离、路段与交叉口通行能力匹配、城市公共空间活力等角度综合分析,主要服务用地开发的次干路和支路宜采用“双四+进出口道展宽渠化”的机动车道配置模式。步行道、自行车道的宽度在满足交通通行需求的基础上结合空间活动需求确定,其中步行道宽度取值可参考表1。根据观察经验,超过3.5 m宽的步行通道容易吸引机动车违章停车,在机动车流较大的压力下也容易成为路边停车带优选空间,导致步行空间被挤压,因此表1中推荐的数据比相关导则中的数据要小一些。

表1 不同区域城市道路步行通行带推荐宽度和最小宽度建议值(单位:m)

值得强调的是,无论是道路改造还是新建,行人通行带宽未必与道路等级正相关。比如,以服务机动车流为主的主干路沿线理应减少吸引人流出入的公共建筑和一般建筑出入口,因此相应的行人交通量会受到抑制,预留给行人的空间也应受到控制。当前道路规划设计实践习惯将行人通行带宽度与道路等级挂钩,实际上并未很好地体现交通与用地一体化利用的思想。

3.2 提高安全岛覆盖率

行人过街设施是步行交通系统是否便捷、是否人性化的重要保证[6]。1862年利物浦警察局在市内的6个平面交叉口设置了行人安全地带,这就是世界上最早的行人安全岛雏形。1903年,被誉为交通安全之父的威廉·伊诺在《交通规则》一书中第一次把“安全地带”称为“安全岛”,从此,“安全岛”在世界各地被广泛地推广和应用[7]。尽管我国城市道路交叉口规划和设计规范均明确规定“当人行横道的长度达到或大于16 m时,必须增设行人二次过街岛”,但是这个要求在道路工程设计中并未得到强制落实。很多城市在道路交叉口处常见的二次过街安全岛多用不足1.5 m宽的黄线标识如图2 (a)所示,等待二次过街的行人站在其中,与站在车流中无异,并无安全感可言。事实上,车辆在即将行经此区时,贴近或压线而行的现象也很常见。其原因除了驾驶人员素质和文明意识外,从司机角度很难感知这个区域的特殊性也是主要原因之一。随着城市发展对交通安全的关注,很多城市的交通管理部门期望通过修建大型行人过街设施来减少人车冲突。但是,地道和天桥因造价昂贵和土地成本等问题难以普遍推广。实际调研表明,在无物理隔离设施的路段,行人使用天桥或地道的意愿也比较低[8]。安全岛作为一种经济实用的行人过街设施是一种不错的选择,在一些城市局部交叉口改善实践中效果明显[9]。相比欧美城市对二次过街安全岛的要求[10,11],国内城市在规划和实施要求方面的差距十分明显。

目前,各地广泛开展的城市步行和自行车系统规划主要侧重于交通分区、网络密度、设施样式以及自行车供给模式发展指引,对行人过街设施的发展建议通常止步于设施间距的控制,对二次过街以及二次过街安全岛的设置缺乏刚性约束。为了有效提高行人安全感和安全性,有必要对城市范围内的非交通性干路增加二次过街安全岛的设置率要求,如图2所示。

图2 路段二次过街安全岛常见形式

3.3 倡导单向机动交通

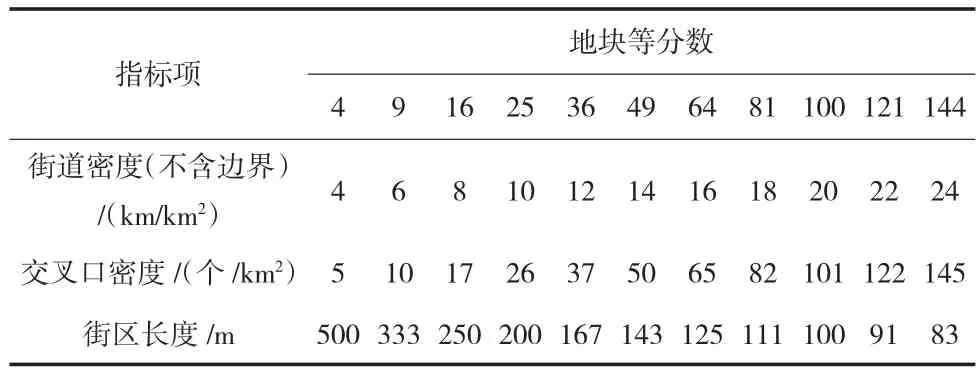

交叉口是多方式交通流向的交汇点,是城市道路网最常见的瓶颈。交叉口的交通运行状况对整个路网的交通运行起着至关重要的作用。因此,在城市道路交通管理中,交叉口处的交通运行管理历来是重点和难点。由于宽而疏的道路网络交叉口密度偏低(见表2),为了兼顾多方向交通通行需求,平面“十”字型交叉口通常会满足4个相位:第1相位本方向交通流直行、第2相位本方向交通流左转、第3相位垂直方向交通流直行、第4相位垂直方向交通流左转,见图3。右转方向交通流可以不予控制,或者仅在2、4相位进行控制。在所有相位中,右转弯与直行同时放行是干扰行人过街的主要成因之一,也是常常导致“右转弯冲突”的重要原因。

表2 方格网状路网指标一览表

图3 交通相位运行示意图

为了减少交叉口总延误,最大限度地让利直行车辆,交叉口禁止左转的措施在很多城市被广泛使用,但是将右转与直行独立放行的做法并不多。这是当前交通控制管理的主要手段,也是对道路网络密度不足的无奈应对。如果在城市土地利用规划中能够优先考虑机动交通的单向组织,主动加强对道路网络密度控制,促进形成小尺度街区,可以实现道路空间高效利用、综合交通效率提升、土地增值以及城市活力改善等多方面的收益[12]。就本文关注的行人过街行为而言,单向组织的道路一方面可以将机动车流均衡分布到同一区域的多条道路上,减少每条道路的机动车流量,从而协助控制道路机动车道总宽,提高过街的快捷性;另一方面也有利于在信号灯控制的交叉口为行人过街提供专用信号,实现机动车与行人过街彼此协调的有序状态。

4 结语

完善行人交通系统是绿色城市的重要内容之一,也是提升现代城市品质的必然要求。无论是为优化城市交通方式结构,保障城市功能正常运转,还是为促进居民休闲健身,提高城乡生活品质,行人系统的重要地位都无可撼动。在支撑新型城镇化加快推进的崭新时期,不管是常规化的“城市道路”,还是个性化的“慢行系统”,都需要用细节的功夫来积极响应步行群体的需求。本文所提的“道路瘦身”、“增设安全岛”以及交通组织优化都只能算是补救性措施。在绿色发展的要求下,未来城市空间的拓展和存量改造有必要将行人优先理念纳入到城市规划和设计的总体框架之中,纳入到城市重点区域(如旧城区改造、中心区、商业区以及旅游区)的规划设计当中,进一步提高对道路基础设施建设和土地功能开发的引导和控制。

[1] 世界卫生组织.道路安全全球现状报告2013:支持行动十年[R].日内瓦:世界卫生组织,2013.

[2] 殷凤军,过秀成,孙华灿,等.“慢城”型低碳新城交通发展策略探讨[J].现代城市研究,2014(5):104-108.

[3] 叶联,李瑞敏.完整街道政策发展综述[J].城市交通,2015(1): 17-24.

[4] 刘光新,李克平,孙剑. 信号控制交叉口行人过街等待时间研究[J].中国安全科学学报, 2009,19(9):159-166.

[5] 叶嘉安. 以人为本的人行系统城市设计 [J]. 城市规划,2005,29 (6):58-63.

[6] 黄娟,陆建.城市步行交通系统规划研究[J].现代城市研究,2007 (2):48-53.

[7] 宫建,曹静,杨孝宽.信号交叉口行人安全岛设计[J].道路交通与安全,2006,6(7):21-25.

[8] 姬浩,吕美,苏兵,等.“中国式马路”行为的意愿研究[J].中国安全科学学报, 2013,23(8):3-9.

[9] 陈艳艳,郭继孚,袁和,等.北京市平面交叉口弱势群体安全改善措施[J].城市交通,2010(8):74-80.

[10] Institute of Transportation Engineers:Designing Walkable Urban Thoroughfares:A Context Sensitive Approach[R]. Australia and New Zealand:Institute of Transportation Engineers,2010.

[11] Sacramento Transportation & Air Quality Collaborative. Bicycle and Pedestrian Facility Design Best Practices[R].2005 .

[12] 任春洋. 高密度方格路网与街道的演变、价值、形式和适用性分析——兼论“大马路大街坊”现象[J].城市规划学刊,2008 (2):53-60.

U491

B

1009-7716(2015)09-0005-04

2015-04-21

孙华灿(1982-),男,江苏南通人,博士,高级工程师,主要从事城市交通规划研究。