神经内科住院患者脑血管疾病谱的变化

2015-10-19韩淑辉张文召张钦昌王振焕周红平南阳市第一人民医院神经内二科河南南阳47300南阳市医学高等专科学校内科教研室河南南阳47300

韩淑辉,张文召,张钦昌,王振焕,周红平,雷 云,曹 栋,梁 斐(.南阳市第一人民医院神经内二科,河南 南阳 47300;.南阳市医学高等专科学校内科教研室,河南 南阳 47300)

神经内科住院患者脑血管疾病谱的变化

韩淑辉1,张文召1,张钦昌1,王振焕1,周红平1,雷 云2,曹 栋1,梁 斐1

(1.南阳市第一人民医院神经内二科,河南 南阳 473020;2.南阳市医学高等专科学校内科教研室,河南 南阳 473020)

目的 了解新的医疗形势下神经内科住院患者脑血管疾病谱的变化。方法 选取2014年1月~2015年1月在南阳市第一人民医院神经内科收治的神经内科诊断为脑梗死(CI)、脑出血(CH)、蛛网膜下腔出血(SAH)、短暂性脑缺血发作(TIA)、后循环缺血(PCI)的住院病例3320例,按脑血管疾病种类分组,探讨不可变因素年龄、性别对脑血管疾病谱的影响。结果 脑梗死(CI)、脑出血(CH)、蛛网膜下腔出血(SAH)、短暂性脑缺血发作(TIA)、后循环缺血(PCI)这五种疾病分别占总病例数的50.29%、3.22%、0.3%、2.56%、43.6%;脑梗死(CI)随年龄增长比例逐渐升高,后循环缺血、短暂性脑缺血发作随年龄增长比例逐渐下降,差异有统计学意义(P<0.05);男性脑梗死(CI)、脑出血(CH)比例高于女性,女性后循环缺血(PCI)比例低于男性,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 住院患者脑血管疾病谱上后循环缺血(PCI)在青、中年人群患病率较高,且随年龄增大增长比例有逐渐下降的趋势,女性更容易患后循环缺血(PCI),男性则易患脑梗塞(CI)、脑出血(CH)。

脑血管疾病;脑出血;脑梗死

脑血管疾病是导致人类死亡病因的第一位疾病[1],因其高发病率、致残率、死亡率一直都是神经病学研究的热点,随着我国人口结构逐老龄化和2009年基本医疗保险制度确立,医保、医疗体制改革水平的不断提高,患脑血管疾病总体人数量扩大,每年新增病例约700万人,同时低收入人口开始进入医院,就医人数明显增加[2],可能导致脑血管疾病谱的变化。此次笔者以我区域具有代表性的市级医院的神经内科1年内收治的住院病例为研究对象,对脑血管疾病谱做一次横断面研究,为决策及流行病学研究提供参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月~2015年1月在南阳市第一人民医院神经内科(4个病区)因脑血管疾病住院治疗的病例,收集患者的主要诊断、年龄、性别、主要合并疾病(高血压病、糖尿病、高脂血症),住院天数、民族、出院方式等资料。主要诊断包括:脑梗死(CI)、脑出血(CH)、蛛网膜下腔出血(SAH)、短暂性脑缺血发作(TIA)、后循环缺血(PCI)5种疾病,诊断标准依据以全国第四届脑血管病学术会议通过的诊断标准及后循环缺血专家共识[3-4],颅内静脉窦血栓形成(CVST)仅有3例,疑似CADASIL(大脑常染色体显性遗传动脉病伴皮质下梗死和白质脑病)1例均诊断不明确,例数较少此次研究暂不讨论,入院诊断不明的以出院诊断为依据。因脑血管疾病转出病例数量较少,小于10例,且难以追踪,此次暂不纳入研究样本。所有病例均为首次发病,有2次以上重复住院的分别计入相应组别。

1.2 方法

共计收集到符合要求病例3320份,依据年龄大小分4组,即≤45岁为青年组,46~60岁为中年组,61~75岁为老年组,≥76岁为高龄组。

1.3 统计学方法

应用SPSS 19.0统计学软件对数据进行分析,计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验,计量资料以“±s”表示,采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 五种主要疾病构成图

此次调查研究时间内在神经内科共收治患者4068例,其中符合要求的脑血管疾病3320例,占同期住院人数比例的79.15%。脑梗塞(CI)、后循环缺血(PCI)百分比明显高于其它病种,见图1。

2.2 五种疾病不同年龄段发病结果的比较

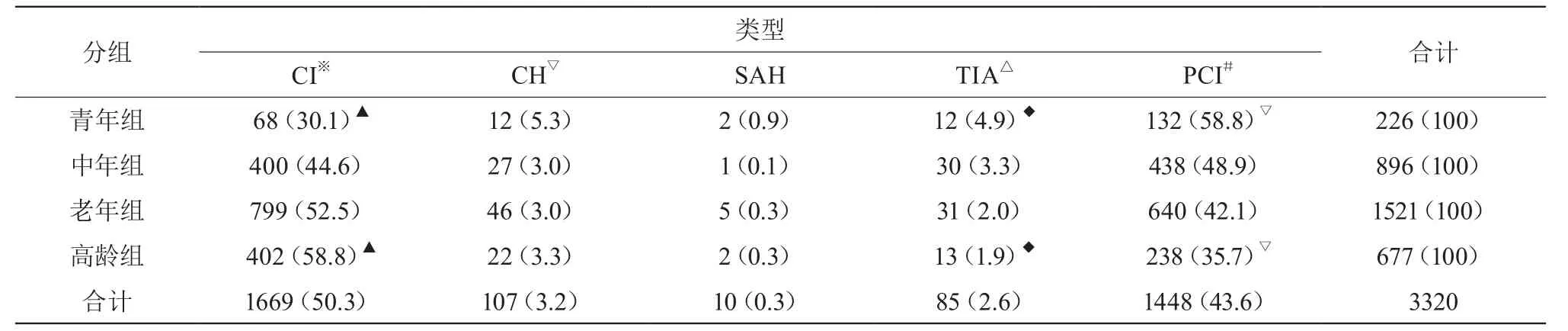

所有病例按年龄段分组,青年组后循环缺血(PCI)组内、组间比例最高,脑出血(CH)百分比组间最高,差异有统计学意义(P<0.05);中年组后循环缺血(PCI)、脑梗塞(CI)组内百分比较高且比较接近;老年组脑梗塞(CI)百分比最高;高龄组脑梗塞(CI)百分比进一步增高,后循环缺血(PCI)百分比组间最低,差异有统计学意义(P<0.05)。全图可见脑梗塞(CI)随年龄增长百分比有逐渐升高的趋势,差异有统计学意义(P<0.05);后循环缺血(PCI)、短暂性脑缺血发作(TIA)随年龄增长有逐渐下降趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 五种疾病不同年龄段发病结果的比较 [n(%)]

图1

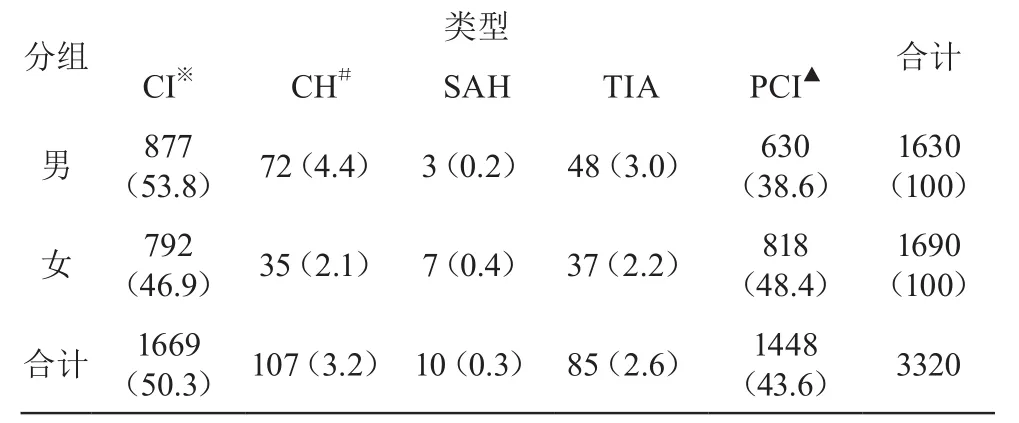

2.3 五种疾病不同性别发病情况比较

病例中男性1630例,女性1690例,男性脑梗塞(CI)、脑出血(CH)百分比高于女性,男性后循环缺血(PCI)百分比低于女性,差异有统计学意义(P<0.05);两组蛛网膜下腔出血(SAH)、短暂性脑缺血发作(TIA)发病率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 五种疾病不同性别发病情况比较(%)

3 讨 论

我国人口老龄化,生活节奏加快,生活水平提高,饮食结构复杂化,脑血管患者数量急剧增长,特别是医保政策的实施,农村及城市低收入患者大量就医,县市级医院承担起医疗任务的主力军,脑血管常见病、多发病的疾病谱发生了新的变化,年龄与性别是脑血管疾病不可干预的重要因素之一,本文着重阐述近年脑血管疾病谱变化及特点。

排除季节对脑血管病发病的影响,南阳地处秦岭淮河一线,南北交界,华中中部城市,收集病例3320例,其占同期住院人数的79.15%,比例分布为脑梗塞(CI)50.29%,后循环缺血(PCI)43.6%,脑出血(CH)3.2%,短暂性脑缺血发作(TIA)2.56%,蛛网膜下腔出血(SAH)0.3%,笔者发现以头晕、眩晕、头昏、跌倒发作、视野障碍等为主要表现的后循环缺血(后循环的TIA或脑梗塞)病例所占比例较大,成为仅次于脑梗塞(CI)的第二主要诊断疾病,总体上占缺血性脑血管疾病的46.7%,明显高于全国的20%,脑出血(CH)3.2%,蛛网膜下腔出血(SAH)0.3%,明显低于流行病学发病率研究[5]。分析原因:后循环缺血(PCI)是脑血管病争议最大的疾病,临床常与椎基底动脉供血不足混淆,供血“不正常,未梗死”的观念未彻底改变,造成诊断标准不统一,甚至误诊,但也反映了大量后循环缺血(PCI)患者的存在,脑出血病人及重型的蛛网膜下腔出血(SAH)患者多分流进入神经外科、重症医学科及滞留急诊科。

年龄上,青年组(≤45)组内后循环缺血(PCI)、蛛网膜下腔出血(SAH)比例明显高于其他组别,达到58.8%、0.9%,组间脑梗塞(CI)、脑出血(CH)、短暂性脑缺血发作(TIA)发病率最低4.0%、11.2%、14.1%均处在较低水平,据统计后循环TIA每年转化为脑梗塞(CI)的发病率为4%[5]。推断青年组较高后循环缺血(PCI)比例,符合近年来青年卒中发病率增高的趋势。中年组(46~60岁)较青年组后循环缺血(PCI)比例下降、脑梗塞(CI)比例上升,呈现“一降一升”的特点,该年龄组病人开始出现冠心病、高血压病、代谢综合征、动脉粥样硬化斑块、血管狭窄、肥胖等疾病,更容易出现严重的脑血管事件。老年组(61~75岁)与高龄组(≥76岁)则是“一降一升”特点的延续,高龄组脑梗塞(CI)比例达到最高58.8%,后循环缺血(PCI)达到最低35.7%,在脑出血(CH)、蛛网膜下腔出血(SAH)、短暂性脑缺血发作(TIA)三种疾病上则没有明显的变化。综上可见年龄对脑血管疾病谱的影响明显,住院病人中后循环缺血(PCI)、短暂性脑缺血发作(TIA)比例随年龄增长有逐渐下降趋势,脑梗塞(CI)、后循环缺血(PCI)是脑血管疾病住院诊治的第一、第二位疾病,达到病人总数的93.9%。

性别上,男性脑梗塞(CI)、脑出血(CH)比例高于女性,女性后循环缺血(PCI)比例高于男性,且均具有统计学差异,蛛网膜下腔出血(SAH)、短暂性脑缺血发作(TIA)两组比例无统计学差异。不同性别脑血管病发病病因及发病类型有所不同[6],且与生活质量相关[7],随着脑血管疾病谱结构内部的变化,原有疾病新的发病规律应被重视。

综上所述,县市级医院集中了区域内的主要医疗资源,承担区域内的主要脑血管疾病诊疗工作,此次研究发现脑梗塞(CI)、后循环缺血(PCI)、脑出血(CH)、短暂性脑缺血发作(TIA)、蛛网膜下腔出血SAH)成为神经内科脑血管疾病谱的前五位诊断疾病,后循环缺血(PCI)诊断率较高,多数学者对后循环缺血(PCI)的规范诊断存有争议,在以后的研究中会对其进行专题报告。县市级医院对遗传、家族性疾病的诊断缺乏有效的技术手段,导致这类疾病诊断率极低,本次未纳入研究对象。

[1] 贾建平,陈生弟,崔丽英,等.神经病学人民卫生出版社[M],(第七版)2013,170-198.

[2] 李顺祥,蒋雪莹,李再友,等.2005年至2012年玉溪市纳入新农合报销范畴住院病例疾病谱分析研究,昆明医科大学学报[J],2014,35(10):104-112.

[3] 全国第四届脑血管病学术会议,各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[4] 中国后循环缺血专家共识组.中国后循环缺血的专家共识[J],中华内科杂志,2006,45(9):786-787.

[5] 阿道夫M普朗斯坦,托马斯·伦珀特(赵 钢,夏 蜂,译).眩晕与头晕[M].北京:华夏出版社,2012:100.

[6] 李卫征,刘 鸣,吴 波,等.不同性别脑卒中危险因素类型及预后的比较研究.中国实用内科杂志,2009,29(5):444-445.

[7] 陈方赤,不同性别脑卒中患者的临床特点比较与分析,齐齐哈尔医学院学报,2013,24(31):3178-3179.

本文编辑:卢 娇

R743

B

ISSN.2095-6681.2015.25.113.03