急性早幼粒细胞白血病合并天疱疮一例

2015-10-19郭艳荣徐玲珑陈建霖

郭艳荣 卢 易 徐玲珑 陈建霖

急性早幼粒细胞白血病合并天疱疮一例

郭艳荣卢易徐玲珑陈建霖

天疱疮是一种累及皮肤和粘膜严重的表皮内大疱性皮肤病,目前认为是一种自身免疫性疾病,而副肿瘤性天疱疮(PNP)是一种较为罕见的、特殊类型的天疱疮,与非霍奇金淋巴瘤和淋巴细胞白血病等同源[1,2],从目前报道的病例来看PNP均伴有潜在恶性或良性肿瘤,但以淋巴细胞系统恶性肿瘤为多见。肿瘤可出现于天疱疮皮损发生以前或出现于其后。PNP 伴随的潜在肿瘤多为血液系统来源的肿瘤,有恶性的如非何杰金病、何杰金病、慢性淋巴细胞性白血病等,也有良性的如castleman病、胸腺瘤等,而非淋巴系统恶性肿瘤较少见。作者就临床工作中遇到的急性早幼粒细胞白血病合并天疱疮1例,现报道如下。

1 临床资料

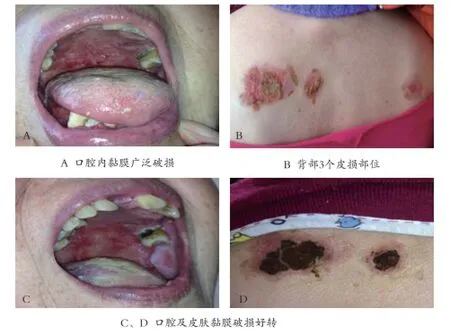

患者,女性,64岁,2011年11月底因“牙龈出血2d”血常规检查提示:白细胞计数(WBC)0.7×109/ L,血红蛋白浓度(HGB) 106g/L,血小板计数(PLT)39×109/L,幼稚细胞比例 20%。骨髓常规检查提示:急性早幼粒细胞性白血病。染色体:46,XX,t(15,17),融合基因:PML/RARa阳性。确诊“急性早幼粒细胞白血病(中危组)”。入院体格检查未发现口腔溃疡及皮肤黏膜破损。治疗上予口服“全反式维甲酸(ATRA)10mg,3次/d,+亚砷酸(ATO)10mg,1次/d,静脉滴注”诱导40d,复查骨髓常规检查提示:完全缓解。2012年1月11日及3月15日予“去甲氧柔红霉素(IDA),10mg,第1、2天”巩固化疗2次;2012年4月19日起予“ATRA 10mg,3次/d;第1~14天、ATO 10mg,1次/d ;第1~14天,ATO 10mg,1次/d ;第1~14天(中间均休息0.5个月,3个月为1周期)”序贯维持治疗5周期(2013年9月17日患者维持序贯治疗结束)。期间每3个月复查骨髓常规、融合基因,均提示完全缓解。10个月前(2013年1月底)患者无明显诱因下出现口干、咽部充血,在家中中药调理,无效,遂来本院门诊先后予“阿洛西林、头孢米诺针”抗感染治疗,效果不佳。请五官科会诊,喉镜检查:鼻咽后壁黏膜慢性充血,表面较多灰白色伪膜状物,会厌谷、喉咽后壁及两侧室带后端可见灰白色伪膜状物,考虑“咽部霉菌可能”。故予“氟康唑针(氟康唑片)+阿洛西林针”联合抗菌治疗,“地塞米松针+糜蛋白酶”雾化,“外用溃疡散、碳酸氢钠针”漱口对症处理,患者症状好转。6个月前(2013年5月底)患者出现口腔黏膜破溃,伴疼痛,进食时加重,出现面部及背部散在皮疹,约1cm大小,色粉红,伴疼痛、瘙痒,挠破后出现破溃、渗液。再次五官科会诊,考虑“慢性咽炎,慢性鼻咽炎”。予“利多卡因漱口,地塞米松针+糜蛋白酶雾化,碳酸氢钠液漱口,复方氯己定含漱液、重组人粒细胞刺激因子、白介素-11”等漱口,患者疼痛症状好转,溃疡症状无明显好转。2013年10月29日患者到上海交大附属第九人民医院黏膜科就诊,考虑“寻常型天疱疮”,予“五白、双花、康复新液”处理,症状无好转。2013年1月8日就诊于上海瑞金医院皮肤科,血液检查间接免疫荧光:IgG 阳性(棘细胞间荧光沉积)。Dsg3,Dsg1 检测:结果未见(当时结果未回,经治疗后好转,患者未至上海拿取报告及咨询结果)。皮肤科医生建议排除肿瘤可能。于同年11年23日在华山医院检查PET-CT:白血病治疗后,背部皮肤FDG代谢轻度增高,考虑炎性可能性大,建议随访,余全身(包括脑)未见脱氧葡萄糖(FDG)代谢异常增高灶,双侧颈部淋巴结炎,食管轻度炎症,结肠炎,外阴部左侧低密度影FDG代谢异常增高(2.2cm×1.6cm),考虑良性,建议妇科随访。为进一步治疗,患者于2013年11月27日再次入住本院治疗。入院时体格检查:额部正中可见散在的粉红色皮疹,直径约1mm,压之不褪色,隆起,伴瘙痒,无脱屑;左眼外上侧可见一约3cm×2cm大小的结痂瘢痕,伴瘙痒,背部可见3个分别为4cm×3cm、2cm×2cm、2cm×2cm大小的皮损,类圆形;口腔内黏膜见广泛破损(见图1AB)。入院后妇科会诊:会阴前庭大腺可见一约2cm×3cm包块。予肿块切除及活组织病理检查(积液呈脓性)。2013年12月13日病理结果:符合前庭大腺囊肿,排除肿瘤。经皮肤科会诊后诊断“天疱疮”。治疗上2013年11月28日起“甲泼尼龙片,8mg,3次/d”口服、“康复新液漱口”及静脉营养支持,口腔黏膜破损经治疗后未见明显好转,再次请皮肤科会诊,根据建议于2013年12月11日甲泼尼龙片加量至16mg,3次/d治疗,口腔及皮肤黏膜破损明显好转(见图1CD),激素逐渐减量出院,恢复良好,见图2。

图1 急性早幼粒细胞白血病合并天疱疮

图2 出院2个月前门诊随访,口腔及皮肤黏膜较出院时明显好转

2 讨论

天疱疮是一种累及皮肤和黏膜严重的表皮内大疱性皮肤病,病因尚不完全清楚,目前认为是一种自身免疫性疾病,其可累及全身皮肤及黏膜,使较多浆液及蛋白质等丢失,引起口腔黏膜糜烂,妨碍进食,导致体力明显消耗,抵抗力降低,易于引起感染等并发症而死亡。临床症状常以疼痛为主,罕见瘙痒,原发性损害为松弛性水疱。亦可发生于红斑上及外观正常的皮肤表面。水疱(Nikolsky's sign)为该患者从临床表现诊断:(1)各型天疱疮的基本损害均为皮肤松弛大疱,覆有结痂,或难治的糜烂面。(2)黏膜特别是口腔黏膜常是寻型天疱疮的早期症状。(3)Nikolsky氏征阳性。诊断为“天疱疮”,经激素治疗后明显好转。而副肿瘤性天疱疮(PNP)是一种较为罕见的、特殊类型的天疱疮,与非霍奇金淋巴瘤和淋巴细胞白血病等同源[1,2],最典型的临床表现为疼痛性黏膜糜烂和溃疡,并伴有坏死,皮肤损害呈多形性,可表现为红斑、水疱和糜烂,局部可出现坏死和结痂。由于伴发肿瘤,患者病情危重,常规的激素或免疫抑制剂治疗效果不佳,病死率较高。从目前报道的病例来看PNP均伴有潜在恶性或良性肿瘤,但以淋巴细胞系统恶性肿瘤为多见。肿瘤可出现于天疱疮皮损发生前或出现于其后。PNP 伴随的潜在肿瘤多为血液系统来源的肿瘤,有恶性的如非何杰金病、何杰金病、慢性淋巴细胞性白血病等,也有良性的如巨大淋巴结增生疱(castleman病)、胸腺瘤等。PNP 的发病机制目前尚不明确,认为患者体内存在的多种针对肿瘤抗原的抗体与正常皮肤间抗原成分发生交叉反应,使原本完整的细胞间连接被破坏,隐蔽的自身抗原本病无特殊治疗方法,疗效及预后取决于肿瘤的性质。良性肿瘤患者经手术切除肿瘤后病情多于1 年内明显好转,而恶性肿瘤患者即使手术切除肿瘤病情仍呈进行性发展,且对任何常规疗法反应不佳。患者常死于肿瘤本身或继发性的败血症、内脏出血及多器官功能衰竭。原表位暴露,从而导致产生更多的抗体,进一步加剧皮肤和黏膜的损害[3]。

该患者目前急性早幼粒细胞白血病已完全缓解,经PET/CT等检查未见其他良性或恶性肿瘤,该患者在M3维持治疗期间发病,上海瑞金医院皮肤科检查间接免疫荧光:IgG 阳性(棘细胞间荧光沉积),Dsg3、Dsg1 检测未见结果。就目前文献报道有2例髓系白血病伴有天疱疮[3],但是否PNP未确定。另一方面与全反式维甲酸是否相关,尚需进一步探讨研究。

1 李丽,朱学骏.副肿瘤性天疱疮.临床皮肤科杂志,2002,31(7):473~475.

2 李颂,王京,朱学骏.副肿瘤性天疱疮.临床皮肤科杂志,2004,33(8):519~520.

3 阎衡,杨希川,向明明.副肿瘤性天疱疮1例.临床皮肤科杂志,2006,35(2):92~93.

318000 浙江省台州市中心医院血液/肿瘤内科