历史的记忆

2015-10-13王大卫

王大卫

纪念柏格理逝世100周年

塞缪尔·柏格理(1864年-1915年)于1887年1月27日由英国启程,从上海抵达重庆,后到达云南昭通、四川凉山地区。离开英国8年后,又跋山涉水来到贵州威宁石门。1915年9月15日,因救治中国苗、彝族学生感染伤寒在石门逝世。柏格理1887至1915年在中国的28年生命之旅,为中国西部西南贫困地区的教育、体育、卫生创建艰辛付出,最后长眠于此。

今年是柏格理逝世100周年,本刊推出系列特稿,以资纪念。

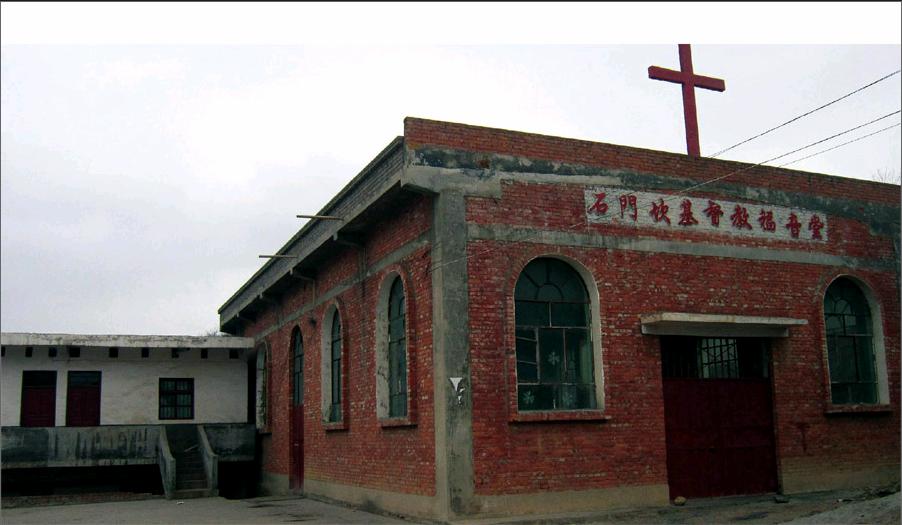

第一次到石门时,就心眷眷情切切地让张国辉带我去看半个世纪以前的教堂、学校、运动场、游泳池、麻风病院、孤儿院遗址……那些遗址,早已沧桑、衰颓、荒凉在村落、田畴、荒原上,但仍是石门历史与历史文化的重要见证。

中国著名历史学家庞朴先生说,“考古就是通过实物材料来直接了解历史,通过对实物材料的发现、发掘来直接感觉、触摸历史。”

看见这些遗址,我自然地想起赴石门考察前阅读过的4本书:《世界三大宗教在云贵川地区传播史》、《“窄门”前的石门坎》、 《在未知的中国》、《滇黔川边基督教传播研究》。

这4本书(包括其他资料、文献)以及一些近百年前拍摄的历史图片,一如历史场景,客观、生动记述了20世纪上半世纪石门创办学校、创制苗文、创建医院……的开拓性创举。而石门遗址遗迹,又以实物材料——物质文化形态,无可争辩地证明了那段“令人震撼”的历史。

遗憾的是,那段宗教与文化与文明相伴而来的历史,却因种种原因——尤其因政治原因,闪烁了半个世纪光芒后便消失了。

在石门露天足球场遗址上,我忍不住写下一段话:“石门遗址遗迹,不是考古发现,然而却给了我一种自然、神秘的感觉:它们来得快,去得也快,用半个世纪的时光打造了一个‘文化圣地后,又如夜空中一颗璀璨的流星,光华闪耀后,便悄然消逝了。”

这颗流星的缔造者,是英国传教士塞缪尔·柏格理牧师。

柏格理于1887年1月27日由英国启程,3月14日抵达中国上海。同年11月12日,由上海乘船逆水而行,翌年元月7日抵达重庆。1888年2月8日,又离重庆风雨兼程到云南昭通。1903年,进入滇黔川边四川凉山地区。两年后,跋山涉水到贵州威宁石门。1915年9月15日,因救治中国苗、彝族学生感染伤寒在石门逝世。柏格理1887年3月到中国直至1915年9月在石门逝世,在中国经历了28年的生命之旅。他的生命的大半个世纪,完全贡献给了基督教传播事业和中国西部西南贫困地区教育、体育、卫生事业。

第二次到石门时,张国辉在给我的一份《石门乡基本概况》中,十分明确地把石门定位为“贵州威宁最西北一个边远贫穷落后的乡”。《概况》的落款时间是2002年10月。

如果说中华人民共和国建立后,已走过半个多世纪“辉煌历程”的石门至今仍是一个“边远贫穷落后”的地区,那么20世纪上半叶的石门,其状况更是可想而知了。

甘铎理牧师(英)在《柏格理传记》里说,柏格理刚到石门时,“令他惊骇的是那里的贫穷与苦难……那里或许是世界上最落后、贫困的地方。”

杨忠信先生在《石门百年辉煌与沧桑》里说:“石门坎周围有几个零零星星的苗寨。石门坎四周高山环抱,像是一道道高大的围墙,把石门坎围困在中央……每当太阳升起的时候,石门坎便显示出瑰丽的山水风光……”

也许是感情上的原因——少年时代在石门教会学校读过书,杨忠信先生对石门自然生态的描述夸张了些,但他对石门半个多世纪以前苗、彝族人生活状况的叙述,却是比较客观的:“……人烟稀少,兽比人多,野兽常伤畜伤人,人畜不得安宁。加上苗、彝族人生活在土司、土目(地主)铁蹄下,年年缴纳繁重的地租、牛租、马租、羊租乃至人租,苦不堪言。苗、彝族人事实上过着一种半农、半牧、半猎、半奴的悲惨生活。

然而,就是在这片荒凉、高寒、贫瘠的土地上,从1905年到1940年代,先后建立起教堂、学校、医院、孤儿院、农业技术推广站、纺织技术推广站、足球场、运动场、游泳池、公共厕所、邮政代办所……石门坎开创的宗教、文化、教育、体育、医疗卫生、社会服务,已构成为一个相对完整的小社会。”(《石门百年辉煌与沧桑》)

2002年至2004年,中国社会科学院社会学所研究员沈红女士历尽艰辛,数次深入到石门考察、调研,充分论证、肯定了石门20世纪上半叶的文化现象。沈红在2004年第10期《中国国家地理》杂志上感叹地说,“石门坎曾是茅塞未开的村落,但它近百年的历史却令人叹为观止。这个从物质角度观察近乎‘炼狱的地方,却成为苗疆的‘另类地盘。伴随基督教而嵌入的中西教育制度,使地处边缘落后的苗族地区接受现代知识,并跃升为文化先锋:创制苗文,创办乌蒙山区第一所苗族小学,建立威宁地区第一所中学,培养出苗族历史上第一位博士,在中国首倡和实践双语(汉语、苗语)教学,开中国近代男女同校先河,建造中国西南地区第一个游泳池和足球场,创建乌蒙山区第一所西医医院……一个蛮荒不驯的中国西部村落,半个世纪前竟是一个无比绚丽的文化圣地。而这个‘文化圣地,却经历了从文化边缘跃升到文化中心的历史,又步入从文化中心跌落到文化边缘的现实。” (《石门坎:“炼狱”还是“圣地”?》)

遗址遗迹是对历史的生动记录。

在这段历史记录里,给我印象最深刻的是教育,而非传教士的“主业”——基督教传播。

柏格理等传教士与苗、彝、汉族有识之士,继石门教堂和学校建成后,又先后拓展了云贵毗邻地区长海子、四方井、咪洱沟、幺店子、大湾子、拖姑梅、凉风坳教堂和学校。柏格理与他的同事和继承者张道惠、王树德、高志华等,先后在黔西北和滇东北乌蒙山区创办了80多所学校,仅贵州威宁县境内就有24所。

建教堂必建学校;哪里有教堂,哪里就有学校,是柏格理牧师的基本原则。

杨忠信先生在《石门百年辉煌与沧桑》里说:“在20世纪三四十年代学者眼里,这里(石门)是‘西南苗族最高文化区、‘文化圣地、‘中国近代教育史的伟大创举……半个世纪以来,

一批批中外学者、作家、记者备尝艰辛、坚韧不拔在石门进行深入采访与考察,不仅留下了感动的热泪,还留下了永恒的图文记录。”

20世纪上半世纪在滇黔川接壤地区的英国传教士,让我想起在《读者》上读到的一篇文章:《在黑暗中照亮自己》。

这篇文章讲述的是一个在乡村点灯夜行的失明者,他只要在晚上出行,必要点亮一盏灯。有一次,一个认识他的同行者终于忍不住问他:“你既然什么都看不见,何必要点灯呢?”那失明者回答:“我点灯,一是为了保护我自己——不被人碰撞,二是也顺便为别人照亮。”

文章的作者评价那个失明者:他是个心灵诚实、善良的人;他点亮的,是一盏爱之灯。

这个评价非常中肯。如果没有爱之心——爱自己也爱别人,那个失明者是不会用心力去做这件事的。

从失明者,我想起柏格理。如果说失明者的爱之心里还有爱护自己的成分,那么柏格理牧师的爱之心里,连一点爱护自己的成分都没有。

1915年9月上旬,石门光华小学的部分苗、彝、汉族学生患了伤寒,柏格理不仅把所有的药品给予了学生,而且冒着被感染的风险去救治学生,最终感染伤寒无药治疗在石门逝世,时年51岁。

与此同时,我还想起埋葬在柏格理牧师坟墓旁的高志华牧师。高志华牧师是1938年4月5日,因保护学生被土匪杀害的。4月5日晚上,土匪到石门光华小学抢劫,为保护正在熟睡的学生,高志华牧师跳窗下去想把士匪引开,结果被土匪乱刀砍死。

——失明者用爱心点亮了一盏灯。

——柏格理、高志华牧师用生命点亮了一盏灯。

他们的生命是人类精神文明的光芒。

人类文明就是点点光芒的汇聚。

柏格理、高志华牧师在石门留下的文化、文明光芒,随岁月渐渐淡出了,没有完全淡出的,是那些光芒的物质影像——遗址、遗迹。

(摘自《寻找那些灵魂》)