如何提高哺乳仔猪的成活率

2015-10-13李汉臣

李汉臣

(沈丘县畜牧工作站,河南 沈丘 466300)

如何提高哺乳仔猪的成活率

李汉臣

(沈丘县畜牧工作站,河南沈丘466300)

仔猪生长发育快,缺乏先天免疫力、体温调节能力差、消化器官不发达,因此,分娩过程和哺乳期一般损失活产仔猪2~3头,85%以上的死亡是在前30 d,而生后7 d的死亡占60%。所以,仔猪出生后7 d内的主要管理工作是保温防压,使仔猪吃足初乳、固定乳头、补钙、补硒、寄养与分离等,提高仔猪成活率,从而有效地提高猪场的经济效益。

1 防寒保温、防冻防压

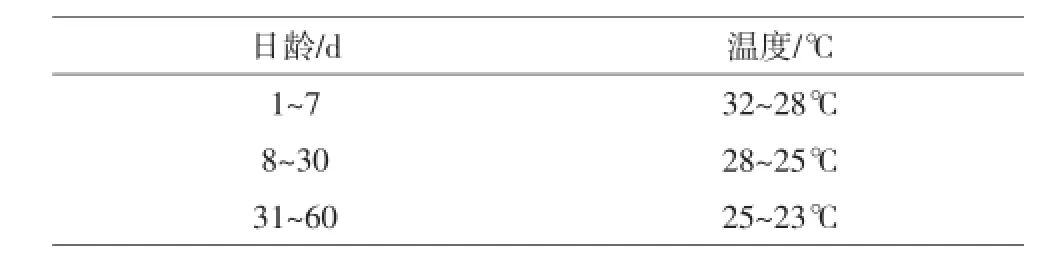

仔猪的体温调节机能从第9天起才能得到改善,20日龄时才接近完善。所以,保温是提高仔猪育成率的关键措施(见表1)。寒冷季节产仔造成的仔猪死亡的主要原因是被母猪压死或冻死,尤其是在出生后的头3 d内。在寒冷的环境中,仔猪行动不灵敏,钻草堆或卧在母猪腋下,易被母猪压死。寒冷冬季也易使仔猪发生口僵,不会吮乳,导致冻饿而死。

表1 仔猪最适宜的环境温度

2 吃足初乳

初乳是母猪分娩后3 d内分泌的淡黄色乳汁,含有丰富的营养物质和免疫抗体,对出生仔猪较常乳有特殊的生理作用:增强体质和抗病能力,提高对环境的适应能力;含有较多的镁盐,具有轻泻性,可促进胎粪的排出;酸度较高,可促进消化道的活动。

3 固定乳头

初生仔猪有抢占多乳头、并固定为已有的习性。如果乳头不固定,则势必发生强夺弱食,同时干扰母猪正常放乳,造成仔猪发育不整齐,死亡率高。因此,为了避免此现象的发生,仔猪出生后2~3 d内,必须人为辅助固定奶头。

3.1人工辅助固定

如果初生仔猪个体间体质量差异大,应把个体较小的放在前3对乳头吮乳,因为前面的奶头泌乳量高。方法是把母猪后身垫高,使前身压低些,因为初生仔猪有“向高性”,这样体大的仔猪先去占领后躯的几对奶头。人工辅助个体小的仔猪放在前几对乳头吮乳,这样2 d后就能固定好。

3.2完全人工固定

从仔猪出生后第1次吮奶开始人工固定。仔猪吮奶时人工控制,不允许串位。并把多余的奶头用胶布贴住封严,仔猪很快固定奶头吃奶,不挤奶。

4 仔猪寄养

4.1母猪产期接近

实行寄养时,母猪产期应尽量接近,主要考虑初乳的特殊作用,最好不超过3 d。

4.2对仔猪、母猪的要求

被寄养的仔猪要尽量吃到初乳,以提高成活率。寄母必须是泌乳量高、性情温顺、哺乳性能较好的母猪。为了寄养顺利,可将被寄养的仔猪抹上养母的猪奶或尿;也可将被寄养的仔猪和养母所生的仔猪合关在同一个仔猪笼中。经过一定时间后同时放到母猪身边,使母猪分不出被寄养仔猪的气味。

5 早期补料

5.1及时补料可使乳猪增重更快

哺乳仔猪4日龄时开始补料,一次加入几克,放到乳猪容易看到的地方,让小猪尽快认识饲料,每天都要更换这部分料,防止发霉变质。或用白糖和乳猪料混合拌成糊状强行抹到乳猪嘴里,每天训练2次,6~7 d后,小猪开始吃料。注意,补料槽离地面2~3 cm高。断奶前,小猪吃料越多,断奶后拉稀的可能性较小。

5.2促进母猪多产乳

妊娠母猪的膘情要适当,只能有八成膘。严格按母猪的饲喂方案进行饲喂,产前减料,产后逐渐增加,断奶前减料。

6 供给清洁饮水

由于仔猪生长速度快、代谢旺盛、母乳较浓(含脂肪7%~11%),故需要水量较多,如不及时给仔猪补水,会因喝污水或尿而发生下痢。一般生后3 d开始补给清洁的饮水,水槽要经常刷洗,水要勤更换。冬季可供温热水。

7 补铁

为防止仔猪贫血给生产造成损失,仔猪生后3~4日龄补铁。补铁的方法有口服和肌肉注射两类。

8 补硒

可在仔猪出生后3~5 d肌肉注射0.1%亚硒酸钠溶液0.5 ml,断乳前后再注射1 ml。对已开料的仔猪可按每千克饲料中添加0.1 mg的硒补给。

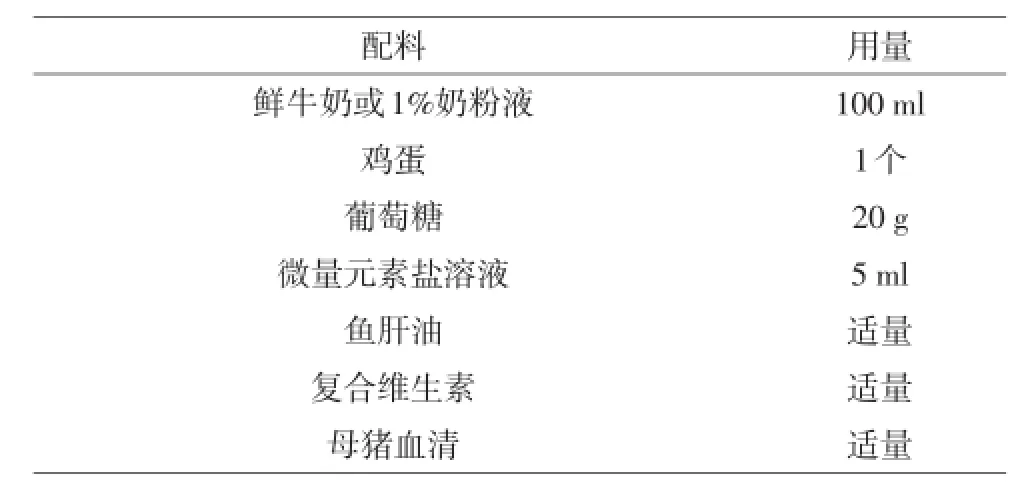

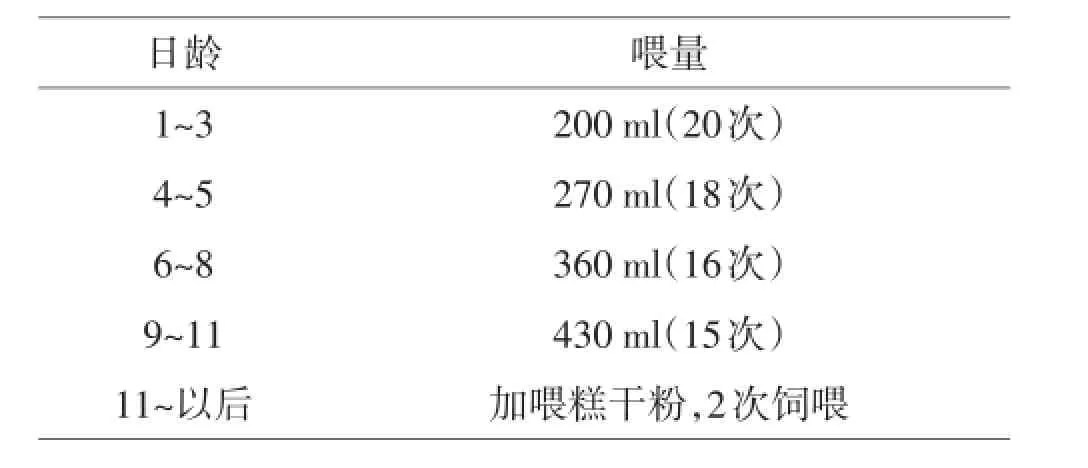

9 仔猪人工喂养

母猪产后死亡,仔猪又无哺寄养可能,可配制人工乳喂养,人工乳配方见表2,不同日龄人工乳喂养量见表3。

先将牛奶煮沸消毒,待凉至40℃时,加入葡萄糖和鲜鸡蛋、复合维生素、微量元素盐溶液和母猪血清(占人工乳10%~20%)。

10 防病

10.1养好母猪

加强妊娠母猪的饲养管理,保证胎儿正常发育,产出体质量大、健壮的仔猪。

10.2保持猪舍清洁卫生

产房采取全进全出,妊娠母猪进产房前要对体表进行淋浴、消毒,临产前用0.1%的高锰酸钾溶液清洗乳房和外阴部,以减少母猪对仔猪的污染,仔猪转出后要彻底清扫和消毒。

10.3保持良好的环境

产房应保持适宜的温度、湿度,控制有害气体的含量,使仔猪生活舒适、体质健康、有较强的抗病能力,可防止或减少仔猪腹泻等疾病。

10.4采用药物预防和治疗

对常见主要传染病要按程序免疫接种。在不同地区和猪群,可能涉及猪瘟、猪肺疫、猪丹毒、仔猪副伤寒、细小病毒病、乙型脑炎、繁殖呼吸综合征、伪狂犬病、喘气病等,哪些需要接种,哪些不必接种,视具体情况而定。

表2 人工乳配方

表3 不同日龄人工乳喂养量

S828.4+5

B

1004-5090(2015)10-0033-02

2015-07-25)