摇滚诗人图腾荆棘王冠

2015-10-13Ewbar

Ewbar

六七十年代的美国,摇滚的黄金年代,的确是难能可贵无法休止被复刻的年轮,始终被我们仰念,羡慕,带着朝圣的异人眼光,再走一遍66号公路,再睡一场伍德斯托邦,或再拥有一间切尔西酒店的房间,里面镶嵌着帕蒂·史密斯(Patti Smith), 吉姆·莫里森(Jim Morrison), 地下丝绒(The Velvet Underground), 詹尼斯·乔普林(Janis Joplin), 鲍勃·迪伦(Bob Dylan),里奥纳德·科恩(Leonard Cohen)的图腾,高潮只允许在那一夜降临。他们都是拥有雌雄双体般的极致疯狂,然后以闪耀新星般的角度俯瞰这个世界。

我们写诗,我们造字,我们以音乐去填充每一个时间句点。

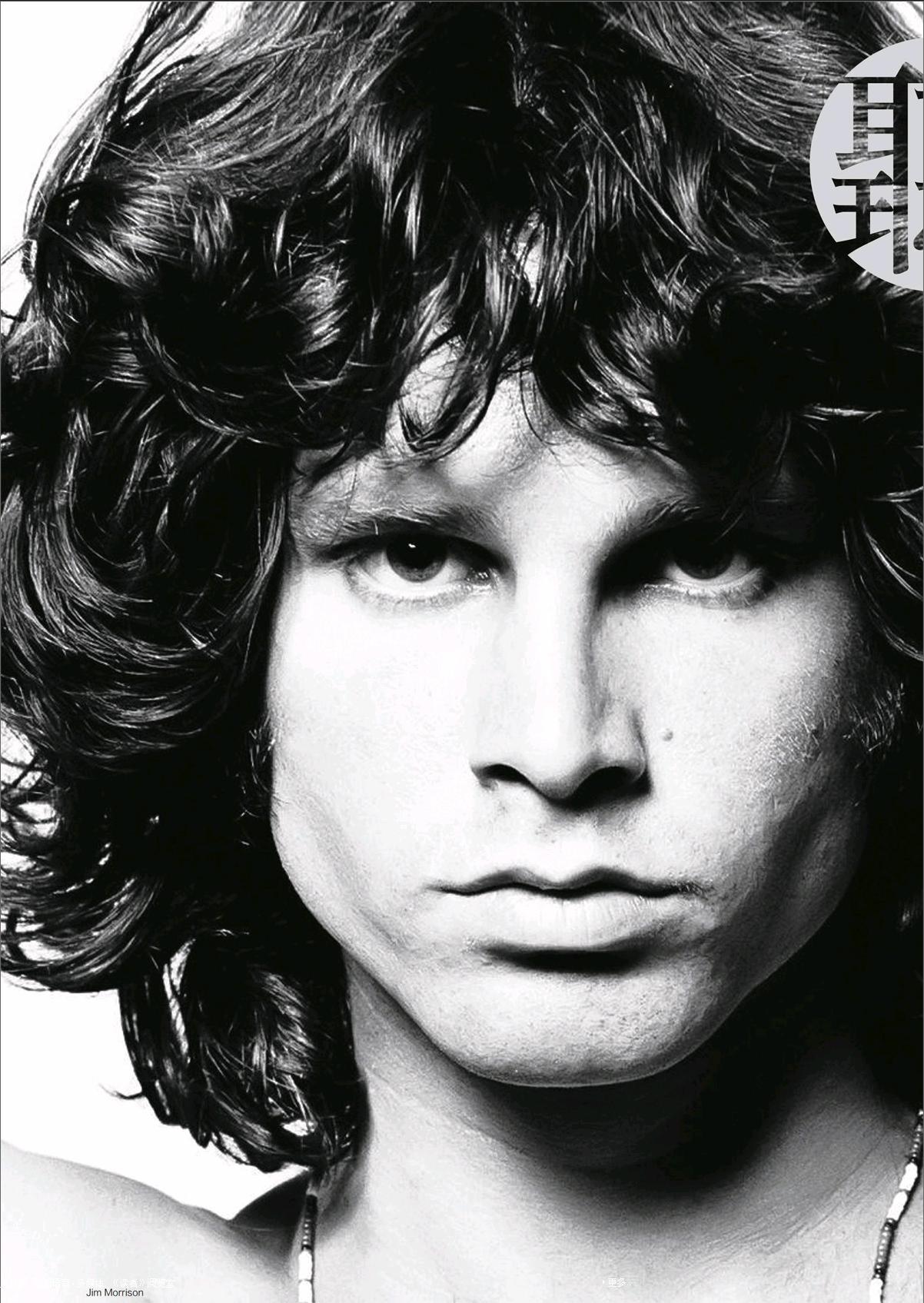

荆棘王冠:吉姆·莫里森

“在知与未知之间,有一扇门。”

他的生平,被烂熟于心的门徒传颂多次,早已是最平常的传奇,“肇事者”是囊括其一生最好的形容词,拍同性恋色情片,组乐队,成名,吸食药物,滋事,被捕,然后在巴黎身亡。体面的家庭背景,与中产阶级安逸富足的形象背道而驰,这一点,如果好好研究一番那些革命的“滋事分子”,无论是新泽西出生的艾伦·金斯伯格,芝加哥出生的帕蒂·史密斯,中产阶级家庭给子女带来的焦虑矛盾比贴上孤苦出生,流落异地,童年阴影标签的艺术家体质更真实与叛逆,因为他们大多一生都在抵抗自我,而非命运。

吉姆·莫里森,这个沉睡在巴黎公墓中的摇滚诗人,曾在六十年代的美国舞台一路飞驰,声音激碎了昏沉,与时代建立着一种理想共振。少年早熟,先锋意味着背离。从UCLA (洛杉矶加州大学电影学院)毕业,实验性质的混乱影像不仅成为了他的毕业作品,也奠定了莫里森的舞台风格。旋转,坍塌,跳跃,所有在现场的人都无法幸免,一种覆灭式的音乐经验,不仅来自于声音,同时来自于画面。

20世纪60年代晚期到70年代早期,被誉为摇滚乐的黄金时代,美国、英国摇滚的异军突起也与国家、时代紧密相连,越南战争,民权运动,被誉为“跨掉的一代”的焦虑的来源于对社会的无能为力。青年们站在世界的中心,过着边缘的生活,嬉皮士的绝望与辉煌,像蚁族一样聚拢幻想,音乐,成为一个最有力的表达。

尽管早已被列为时代人物,吉姆·莫里森和“大门”的名字不仅被收入“摇滚名人堂”,也在《滚石杂志》“史上最伟大的一百位歌手”榜单之内,当摇滚早已从坏小孩的小众标签晋升为主流类型时,莫里森仍然是独一无二的,因为不是所有人,都能写出带风的诗。

在20岁时已经写出《回首平生》 (As I Looked Back)的诗句,老灵魂的必然,就像被神话的童年往事一样,少年搬家时遭遇了“生命中最重要的时刻”—看到了公路死去的普韦布洛印第安人,已偷偷爬上了莫里森一家的车,让其用音乐代替了呐喊,并深刻地影响着莫里森的音乐特色—仪式化。

几乎所有歌曲的开头都占大段风格自由却跳跃的乐器合奏,Krieger的爵士乐即兴弹奏也为大门摇滚的迷幻定调。Ray Manzarek大量风琴演奏,氛围烘托得既像打开了一扇门引君入瓮,又狡黠自然地关上外界的秘密通道,车库摇滚的闭合与蓝调式的叙事组曲形成回路,来不及逃离,已被收服。而Jim Morrison性感声调的加入,让大门乐队的诗人气质展露无疑,简单重复的歌词,吟诵般的歌唱口吻,大门的舞台魅力确实来源于莫里森自身的疯狂,兼具神性与兽性,折射光芒又纵深混乱,一头狮子般的鬈发,紧身皮裤,大批信徒周旋于他的萨满旗下,也让大门有了“迷幻摇滚”的标签。

音乐现场(Live)既是那个时代的标识,所有让人迷恋的音乐节都在那个年代诞生,同时也是掳获传奇的斗兽场,莫里森的滋事性格让舞台宣泄了他的才情。

但我仍旧相信,大门的成功,它的经典绝对不是靠那一场场远去的舞台记忆,能够从专辑的音轨中找寻热情的痕迹,每次回转聆听,都会有被点燃而起身挥臂的欲望,那分明是摇滚诗的魅力。

无论是 “Into this world we're thrown, Like a dog without a bone. There is a killer on the road. ” <暴风骑士Riders on the Storm> “When you are strange, no body remembers your name.”

在大门解散五年后,莫里森已经在巴黎公墓长眠,大门成员重聚重新拼接出新专辑

一个人只有走在时间之前,才能被不朽去纪念。