“不再”的语法化历程及其残余表现

2015-10-09吕晓佳

吕晓佳

(北京语言大学 对外汉语研究中心,北京 100083)

语法化(grammaticalization),简单说就是某个词汇单位由实变虚或者某种语法形式的出现、产生和演化过程。“不再”在古代汉语中最初是一个跨层结构,在现代汉语中已经演变成一个副词。本文就其语法化历程中呈现的一些特点及其残余表现进行探讨与分析。

一、“不再”的历时考察

“不再”语法化过程经历了从跨层结构到副词的阶段,中间也像其他语言成分语法化一样经历了两可阶段。现在,“不再”是一个语义虚化,表示事件过程的完结或频度终止的副词。

1.春秋战国至隋唐五代

根据《说文》释义,“再,一举而二也”,可见“再”的本义是两次。“不再”在古代是个跨层结构。所谓跨层结构,是指不构成一对直接成分,而是分属不同句法层次,但在线性顺序上邻接的两个成分组成的序列。[1]今天的副词“不再”,就是由跨层结构衍生来的。

(1)单之老送叔向,叔向告之曰:“异哉!吾闻之曰:‘一姓不再兴。’今周其兴乎!其有单子也。”(《国语》)

(2)善用兵者,役不再籍,粮不三载。(《孙子》)

(3)天不再与,时不久留,能不两工,事在当之。(《吕氏春秋》)

(4)人情,一日不再食则饥,终岁不制衣则寒。(《全汉文》)

“不再”的常见句法环境是“S+不+再+V”,“不”修饰的是“再”及其紧随的动词,而不是“不再”整体修饰动词,也就是说,“不”的直接成分是“再V”。如例(1)中的“不”修饰的是“再兴”,而不是“再”,因此“不再”是由“不”加“再”形成的跨层结构。

“实词的虚化,要以意义为依据,以句法地位为途径。”[2]作为跨层结构的“不再”在句法上同上下文显示出对应关系,尤见于古代正统文言中:(2)“再籍”与“三载”对应,(3)“再与”与“久留”对应,(4)“再食”与“制衣”同样是对应的事件,它们同受“不”修饰形成状中关系。因为(2)中“不三”,(3)中“不久”“不两”,(4)中“不制”都明显是跨层结构,所以这些对举成分验证了古代“不再”也是一个跨层结构。

值得注意的是,“不”与“再”出现在同一线性序列上时,也有直接做谓语的情况。我们认为,直接做谓语的“不再”是由跨层结构的“不再”引申来的,后面往往省略了一个不言而喻的动词或是在句法环境中暗含了“再”要修饰和限制的动词。如:

(5)慎乃有位,敬修其可愿,四海困穷,天禄永终。惟口出好兴戒,朕言不再。(《今文尚书》)

(6)往者不悔,来者不豫;过言不再,流言不极;不断其威,不习其谋。(《礼记》)

(7)良时不再,王其图之。(《二十五史·宋史》)

(8)夫祸福无门,兴亡有数,天之所弃,人孰能匡。机来不再,图之宜早。(《全梁文》)

例(5)和(6),“朕言不再”意思是我的话不说第二遍,“过言不再”意思是说过的话不说第二遍,它们相当于“朕言不再言”和“过言不再言”,原句省略了一个表示言说意义的动词“言”,是因为这个表示言说意义的动词已经蕴含在整个句子中了。例(7)中,“良时不再”后面可以看做省略了一个动词“有”。例(8)中,“机来不再”实际默认了“再”所修饰的动词是“来”,相当于“机不再来”,也就是说“再”后面缺省的动词往往是语境能够提示的。

此外,“不”和“再”之间还可以插入副词、能愿动词等。插入其他成分的“不再”和不插入其他成分的“不再”在意义上没有变化,都可以理解为“不+第二次”或“不+再次”。如:

(9)何谓也?愚生勤能一言,不复再言也,唯天师陈之耳。(《太平经》)

(10)今人居天地之间,从天地开辟以来,人人各一生,不得再生也。(《太平经》)

(11)君不须再取妇,如鱼如水;妾亦不再嫁,死事一夫。(《敦煌变文集新书》)

“不”和“再”也可以被各自的近义词替换,替换后语义基本不变,这说明“不再”还没有凝固,是跨层结构。如:

(12)君赐,稽首,据掌致诸地;酒肉之赐,弗再拜。凡赐,君子与小人不同日。(《礼记》)

(13)善长终不弃去。久之,得弗再召,幸久相从。(《皇明本纪》)

以上两例,“不”被“弗”代替。

(14)反至五湖,范蠡辞于王曰:“君王勉之,臣不复入越国矣。”(《国语》)

(15)子曰:“不愤不启,不悱不发;举一隅不以三隅反,则不复也。”(《论语》)

以上两例,“再”被“复”代替。

2.宋元时期

随着“不”和“再”两个单音节词频繁在线性序列上共现,加上词汇双音化的影响,“不再”后面的V也从单音节为主发展到双音节不断增加,到了北宋,“不再”有了凝固成一个更加抽象、虚化的意义的词的趋势。它的意义不是简单的“不”和“再”的加和,而有了表示事件过程的完结或频度终止的意味。

(16)淳曰:“数日承先生教诲,已领大意,但当归去作工夫。曰:“此别定不再相见。”(《朱子语类》)

(17)“二子言志,恰似新病起人,虽去得此病了,但着服药堤防,愿得不再发作。若圣人之志,则旷然太虚,了无一物。”(《朱子语类》)

(18)因论姚平仲劫寨,种师道令更劫,曰:“虏人以其不再来了,再劫却是。”(《朱子语类》)

(19)起灭转变从自心现。还用自心返观一遍。一返不再圆光顶戴。(《古尊宿语录》)

例(16)的“不再相见”在停顿上是“不|再相见”。试比较“此别定不再相见”的两种理解:a.这一别,定不能够再见面了;b.这一别,肯定不再见面了。第一种理解a是受客观条件限制而导致的不能再见面,第二种理解b则表达了说话人的主观态度和立场。根据文本信息,我们可以知道,只有a才符合原文语境,这里“不再”应看成跨层结构。例(17)的“不再发作”可以看成“不|再发作”,但是因为有“愿”表达说话人的意愿和立场,带有主观气息,也可以理解为“不再|发作”。(18)“虏人以其不再来了”,虏人以为他放弃来劫寨了,根据前文语境可知,这里的“不再”是放弃、停止进行的意思,是说话人对虏人的推测,而不是客观发生的实际情况,带有一定的主观性,应看作“不再|来”。再看(19),这里的“不再”与它直接作用的动词“戴”分离,“不再”修饰的是事件“圆光顶戴”,这时的“不再”在语音上已经相当紧密,似乎应分析为“一返|不再|圆光顶戴”。

《朱子语类》是宋代重要的语录资料,在同一部文献中,可以看到对“不再”的不同分析,如(16)(17)(18)。可见,最晚至《朱子语类》时期,“不再”呈现为跨层结构和副词的两可状态。“不再”的搭配成分有了扩展,可以是单、双音节动词,可以是动宾、主谓等结构的动词性短语,从语义上看,它的搭配成分既可以是一个动作行为,也可以是一个事件。此时,“不再”虽可在一些语境下视为副词,但由于“再”的数量义的语义滞留,它的语义透明度还很高。

3.明清时期

北宋以后,V在双音化的基础上变得复杂化,发展出更多的持续性动词,表示广义的状态,“不再”中的“再”的数量义相应地弱化,到明清时期,“不再”已经基本完成了语法化,普遍作为一个副词存在于句法中,意为放弃、停止进行,跟现代汉语普通话已经基本一致。

(20)周景隆同着郑家姐弟二人,来到汴梁城,阮英也就不再暗随了。(《小八义》)

(21)燃线入筒,以手推下,敌人所见不过一石,以为我抛击不中,不再提防。(《纪效新书·戚继光》)

(22)刘道规引得胜兵迫数十里不着方回,以牛酒赏劳三军,不再絮烦。(《两晋秘史》)

(23)“不如放此一匣在行李中,也够看得沉重,别人便不再疑心还有什么了。”王惠道:“大官人见得极是。”(《二刻拍案惊奇》)

以上例子里的“不再”前的主语都是人,人的介入带来了一定的主观色彩,这里的“不再”都可以作“放弃、停止进行”理解,特别是“放弃”义有较强的主观性。至于“不再”的后搭配对象,由较强的动作性成分变为较弱的动作性成分,V可以持续,可以理解为广义的状态,这时的V都存在“V着”形式,如“暗随着”“絮烦着”“疑心着”。因此,“不再”否定的是从前的一种状态,放弃或停止从前的某种状态。

4.现代汉语里“不再”的句法扩展和功能凸显

现代汉语里,作为副词的“不再”的句法搭配功能继续发展,“不再”出现的句法环境主要是“S+不再+VP/AP”,从它的搭配成分上看,VP的范围变大了,出现了表示重复、继续意义的动词、“是”类动词、心理动词等,还可以搭配AP、小句等。“不再”的语义透明度有所降低,主观性更加凸显。

(24)他已不再是热血青年,而是成熟的中年。

(25)这房子不再属于她了。

(26)他的目光中不再有一丝犹豫和含蓄。

(27)对于贫困的体验越来越敏感,他不再想上学,总是想着早点工作,替父母分担一些生活压力。

以上四个例句,“不再”后面均不是典型的动作动词,分别是表示判断的“是”和“属于”、表示存在状态的“有”和表示心理期望的“想”,说明“不再”后面修饰成分的动作性减弱,状态性增加。“不再”蕴含的主观性与心理动词的主观性在语义上一致,因此在句法上可以共现。

特别是其后出现了表重复、继续义的动词,标示了“再”数量义的脱落。如:

(28)因为国际赛车场的建成,他们将不再重复父辈的生活。

(29)2004年刚开始,他就宣布不再继续自己的板球运动生涯。

(28)(29)两例的“再”也不能简单理解为再次的意思,而是以“不再”整体否定从前的生活状态,放弃或停止了从前的生活状态。

现代汉语里的“不再”还可以修饰AP,如“美丽”“疲劳”等,“不再”还常常搭配小句。标示“不再”不单单是对动作行为的修饰,还可以是性质状态、事件过程的修饰。

(30)太阳挂在西边的天空上,不再那么耀眼,变成了一轮通红,涂在一片红光闪闪的云层上。(“不再”修饰AP)

(31)我开始变得成熟起来,不再把模特这一行看作单纯的走台,而是带有一种感情在里面。(“不再”搭配小句)

以上,“不再”表示放弃,停止进行。“不再”不等于“不”加“再”的简单加和(不+再次),而是有了表示事件完结的意味,语义的整合导致了“不再”后面出现了以上一些非典型的搭配成分。“不再”的宿主泛化,由事物性的主语扩展到人和事件,特别是人称的介入,使“不再”有时还蕴含着当事人的态度,如下决心、立场的转变等,如(27)(29)(31)。“不再”出现在复句中,搭配小句,表示旧情况终结的同时,有助于下文的转折,引出新情况,含带了语篇功能。

二、“不再”语法化的机制和动因

“不再”的语法化过程经历了重新分析(reanalysis)。Langacker把重新分析定义为:没有改变表层表达形式的结构变化。一个可分析为(A,B),C的结构,经过重新分析后,变成了 A,(B,C)。[3]经过重新分析,“不再”的深层关系有所改变,涉及:a.成分之间的融合:“不”和“再”在语音上更加紧凑,语义上更加融合;b.层次的改变:“不再”由跨层结构变成一个复合词,结构更加紧密;c.词性的变化:动词性变成副词性。“不再”的重新分析主要由两方面因素促成,一是句法环境的影响,二是词汇双音化和韵律分析的影响。

1.句法环境的紧邻与疏远

“不”和“再”的融合是在它们紧邻共现的句法环境里进行的。在特定的句法环境里,“不”和“再”慢慢融合成一个否定副词,作为副词的“不再”不允许插入任何成分。在语法化的初期,虽然它们可以被副词隔开,可是也有很多机会紧邻出现,这种紧邻的环境使它们的融合成为可能。诸多的汉语语法化的例子证明,两个成分的重新分析离不开紧邻出现的句法环境。此外,随着“不再”搭配成分的扩展,由V变成或长或短的VP,“再”与它的直接成分V在句子中距离疏远,渐渐地,“再”与“不”融合,直接成分不再是V,而是VP。“再”与“不”的紧邻共现,与V的疏远,致使成分之间边界的转移、消失和重新创立:“不+再(+状语)+V”被重新分析为“不再|(状语)+V”。“不”与“再”的边界消失,转移至“不再”之后,同时由于状语的介入在“再V”之间创立了一个边界。

(32)于是各家子弟心中稍安,不再如前躲避,遂被刘演集得七八千人。(《西汉野史》)

(33)至收支数目,务划清纲款,即有急务,不再以内款垫支。(《二十五史·清史稿》)

例(32)中,与“再”直接相关的动词是“躲避”,由于状语“如前”的介入,“再”与“躲避”距离疏远,“再”的数量义脱落,加上“不”与“再”在线性序列上紧邻,促进了“不再”作为一个否定副词整体修饰一个状中结构的VP,即“不再”的直接成分是“如前躲避”。例(33)中,与“再”直接相关的动词是“垫支”,由于状语“以内款”的介入,“再”与“垫支”距离疏远,同时“不”与“再”的紧邻促进了“不再”以词的身份修饰一个VP,修饰的是一个更加完整的动作行为。“不再”的直接成分是“以内款垫支”。

以上,“不+再”从修饰一个简单的动作到修饰一个完整的事件,辖域的扩大使“不”与“再”之间更紧密,融合成一个表示事件过程完结或频度终止的副词。

2.词汇双音化与韵律的影响

语言的发展史强有力地证明,使用频率高、范围广的强势语法格式是类推的源动力。“不再”的词化得益于汉语词汇的双音化发展。词汇双音化广泛类推,促进2+2韵律的稳定,是构成“不再”词化的动因之一。

冯胜利把McCarthy &Prince的“韵律构词学”(Prosodic Morphology)引用到汉语中,从韵律的角度定义汉语的韵律词和音步等概念,划分了韵律层级:韵素—音节—音步—韵律词。他指出,韵律词的定义是通过音步来确定的,而双音节是汉语里的标准音步。一般情况下,标准音步有绝对优先的实现权,因为它是最基本、最一般的。“简单复合词(一个语素加一个语素)的实现必然可以满足音步的要求;另一方面,音步的实现(一个音节加一个音节)则不可避免地导致复合词的出现。”[4]“不”+“再”可以形成一个标准音步,标准音步促进了“不再”凝固成词。

此外,由于双音节词的大量涌现,“不再”后面的动词也由古代的单音节动词为主变成了存在大量的双音节动词。“不再X双”音步和停顿的作用导致“再”在句法结构和韵律构造上出现了附着方向与构造层次的分离,“再”向“不”附着,构成韵律词。[5]“不再X双”促成了两个标准音步的实现,渐进导致向复合词的角色转变。

3.语言使用中的主观化倾向

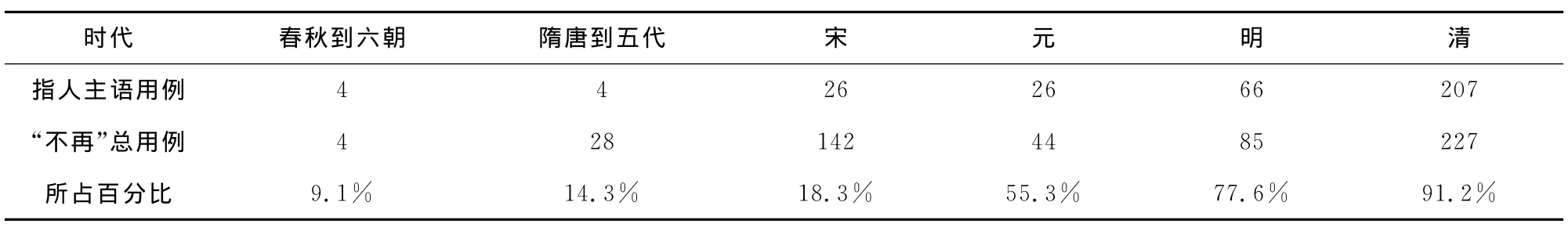

在“不再”的语法化过程中,主观化(subjectivisation)是一个明显现象。Traugott认为主观化是语义-语用的演变,即“意义变得越来越依赖于说话人对命题内容的主观信念和态度”。[6]我们认为,人物宿主(特别是人称)的介入,增添了语言使用中的主观色彩,表达说话者或当事人的情感态度、观点立场等。随着频率增加,主观化渗透到“不再”的语义蕴含中,促进了“不再”语法化为一个表达事件过程完结或频度终止的副词,整合为“否定/放弃/停止过去的某种状态”的语义。我们考察CCL语料库中不同时代的“不再”用例,发现主语为人的用例及其占总用例的百分比均随时代推移而增加。见表1。

表1 指人主语用例占总用例的百分比

(34)她日前对记者说:“我想退役了,我不再热爱这项运动了。”

(35)他的目光中不再有一丝犹豫和含蓄。

(36)从今天起,我不再是你的父亲!你别来找我了!

(37)遨游神秘的海底世界将不再是梦想。

例(34)中,“不再”体现出说话人的一种态度或决心要告别过去的某种状态,含有主观性。例(35)是从说话人(即言者主语,而非句子主语)的视角来说,认为他的目光中没有了犹豫和含蓄,而实际情况跟说话人的理解是否相同,我们无法确定。例(36)只是说话人单方面的否定,很可能是他在愤怒至极的情况下说出的气话,为表达他强烈的情感态度,但是在旁人看来,他与听话人依然是父子关系,客观实情不会因为说话人主观的一面之词而改变。例(37)“不再”体现出说话人对新状态(遨游神秘的海底世界)的期待和愿景,是对命题内容的主观信念。

三、残余表现及其原因

但是这种语法化还有残余表现,就是我们现在常见到的“青春不再”“热情不再”等的“XX不再”格式。

(38)瑞典队均遭败绩,昔日威风不再。

(39)如今他已经两鬓染霜,青春不再。

(40)大公报:粤人移民香港盛况不再。

例(38)中“不再”做“昔日威风”的谓语,(39)“不再”做“青春”的谓语,(40)“不再”做“粤人移民香港盛况”的谓语。以上例子中,“不再”后面均没有再跟动词,而是直接做了其所在结构的谓语。一个形式在语法化过程中所经历的各个阶段的用法可以在共时状态下并存。[7]我们认为,这种“XX不再”格式是古代用法在今天的保留,是作为跨层结构的“不再”引申至状中短语做谓语,前文已经提到,这种用法古已有之。“XX不再”结构在语义上蕴含着一个非动作性动词,如“有”“存在”之类的存现动词。以上例子分别可以说成“威风不再有”“青春不再有”“盛况不再有”。因此,“XX不再”的四字格格式同样易于为人理解,而且能够使语言表达简洁、典雅、有力。另外,考察CCL语料库和传媒大学语料库,我们发现,“XX不再”通常有其特定的语体限制和使用领域,即具有现代汉语书面语风格,多见于新闻报刊和影视解说词等正式的文体中。

四、结论

“不再”在语言演变中经历了语法化,从跨层结构到一个否定副词,成词后,它的语义透明度逐渐减弱,主观性增强,今天的“不再”相当于英语里的no longer/no more。“不再”的意义由“不第二次/不重复V”变得抽象,它的数量义脱落,而表示事件或状态停止进行。“不再”的辖域在泛化、扩大,由对动作行为的修饰和限制发展为对动作行为、性质状态、事件过程的修饰和限制。“不再”在意义上的整合于语法格式上有相应表现,由原来的单纯修饰动词到现在修饰动词、形容词、小句等。“不再”的语法化经历了重新分析,谈起机制与动因,一是“不”与“再”紧邻共现和“再”与V距离疏远的句法环境的作用,二是词汇双音化和韵律分析的影响作用,三是语言使用中的主观化倾向促进了“不再”的语义整合。此外,对于现代汉语里的“XX不再”格式,我们认为是古代汉语里作为跨层结构的“不再”的用法的保留和发展,“XX不再”格式的语义上蕴含了“有”类的非动作性动词,可以理解成“不再有XX”,形式上形成“XX不再”四字格可以使语言表达简洁、典雅、有力。经考察,“XX不再”的使用有文体和语体上的限制和要求,常现于新闻报刊、影视解说词中,具有书面语的风格。

[1]吴竞存,梁伯枢.现代汉语句法结构域分析[M].北京:语文出版社,1992:352.

[2]解惠全.谈实词的虚化[A].语言研究论丛(第四辑)[C].天津:南开大学出版社,1987:213.

[3]孙朝奋.《虚化论》评介[J].国外语言学,1994(4):18-25.

[4]冯胜利.汉语的韵律、词法与句法[M].北京:北京大学出版社,1997:2-4,7.

[5]张谊生.从前加到后附:“(有)所”的跨层后缀化研究——兼论“有所”的词汇化及其功能与表达[J].汉语学报,2014(1):42-43.

[6]沈家煊.语言的主观性与主观化[J].外语教学与研究,2011(7):271.

[7]Hopper,P.&E.Traugott.Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,1993.