文化景观视角下的中国宗教名山研究:方法论与方法

2015-09-28杜爽韩锋

杜爽 韩锋*

1 引言

文化景观自1992年起列入世界遗产名录,其重要意义即是让人们意识到了人与自然互动的多种表现形式,并思考两者精神层面的关系[1]。宗教文化景观是宗教地理学的重要议题之一。伊桑等(Yorgason, E. &V. della Dora)认为宗教地理是时代最后的研究热点[2],2000年以来许多国际权威期刊出版特刊探讨宗教地理相关议题①。当评论研究开展的地理均衡性时,孔(Kong)直言亚洲宗教地理研究的相对缺失[3]。以上都预示了中国宗教文化景观融合到国际学术话语体系的紧迫性和必要性。

世界遗产的申报实践使中国名山登上世界舞台②,国内相关组织的创立与专题会议的召开共同促进了名山研究与建设③。与宗教具有千丝万缕联系的中国名山,反映了中国文化与自然之间长期、深刻的互动关系,是中国杰出文化景观的代表类型之一。以人地关系为核心的中国宗教名山研究,前人主要从地理学、历史学、风景园林学等学科出发,研究议题涉及不同宗教类型和特定年代的名山历史研究[4-7],宗教文化与地理环境之间的关系研究[8-9]。因五岳的历史地位和联合申遗的影响,诸多论述以五岳居重[10-13]。目前运用文化景观理论对宗教名山的研究呈现出以个案研究为主的倾向:赵智聪以华山为例,从价值识别入手,探索了文化景观理论在明确保护对象、制定保护管理措施和空间结构方面的积极意义[14];李慧通过对武当山历史渊源、空间结构和建筑遗存的梳理,总结出武当山的文化景观价值[15]。探索景观意义的关键就是对景观的形成过程和景观价值进行研究[16]。意义不是被动的施加到业已存在的外部现实中,而是产生于一系列动态历史进程下的景观、文化和实践互动[2]。不同于西方文艺复兴时期自然与人二元分立的思维模式,中国传统天人合一的理念赋予国内学者在进行文化景观研究时自觉的理论意识,使之在具体方法运用和取意上与文化景观理论获得了一致[17-18]。

总体来说,中国宗教文化景观研究素材颇丰,需要探索如何将西方议题整合于中国本土化背景中,从其他学科汲取养分,建立规范的方法论体系进而维护定性研究的效度④。本文主要梳理了宗教文化景观的相关议题与主要研究方法论、方法,以期在中国宗教名山作为社会文化建构表征这一命题下实现“鱼”与“渔”、内容与方法的并举。

2 研究视野:宗教文化景观研究中的辩证议题

2.1 从“精神”到“实在”的宗教文化景观

首先要辨明的是无形精神与宗教之间的关系:首先,无形精神并非总是依托宗教而存在,在自然抚育、艺术熏染和内向自省时均能体验到这种精神性。较之于内在精神和外在景观之间存在的模糊边界,宗教经常与实践相联系,使之作为重要的文化现象被实体化成一种社会体系和生活方式[19];其次,当宗教作为精神性的隐在信念,势必需要显在的现实支撑。正如牟钟赏所述,宗教并非一种孤独的思想游魂在空中飘来飘去,它总要附着在某种文化实体上,通过一定的文化系列在社会生活中发生实际的作用,进而成为社会精神生活的一个组成部分[20]。宗教并非是历史唯物主义者眼中虚无飘渺的幻象,它作为精神建构和物质实践,受社会影响的同时也影响着社会的制式。

作为客观实在的社会现实除了由行动者构成的客观内容之外,更是由思想、信念、知识等主观过程所进行的社会建构[21]。宗教地理研究中并不是将个人的宗教体验作为研究要义,它更倡导超越狭隘的经验主义和理想主义,反对僵化的归类或将其视为纯粹的精神或人工产物,认为宗教作为一种制度和社会形式是影响深远的社会驱动力并助力景观改变,在此宗教作为社会建构与社会变革建立了联系。

2.2 从“神圣”到“世俗”的宗教文化景观

景观的神圣化是通过命名,物质和符号化提升、仪式庆典架构其重要性,奉为神圣,机械生产(景观意象的大量宣传)和社会再生产(在日常社会环境中对重要景观符号的再生产)五大过程实现的[22]。神圣类景观同样为遗产界所关注的热点,联合国世界遗产中心曾多次举行神圣类景观的主题会议⑤。世界遗产中心关注的是具有突出普遍价值的“官方”神圣类景观。伴随着时代变迁,“神圣”景观的含义在“世俗化”运动中正发生着转变。

段义孚认为现代“世俗化”社会以功利主义、不崇拜各种权威为特征,应该从世俗的反面——宗教中寻求有关一致性、意义或者生命的最终解释[23]。为了更好的理解这种全球变化,孔(Kong)认为我们应该从宗教、道德观念中寻找与世俗实践的结合点[3]。霍洛威(Holloway)认同福柯的观点,认为宗教是理解大多数“世俗”社会的关键因素,如何在道德伦理体系、宗法法律、政府及志愿者机构或者是建筑中理解宗教力量对于社会、空间的影响仍然是亟待探索的重要方向[24]。这些观点都充分表达了宗教地理扩张并渗透到非宗教价值和现象中的趋势[25]。当宗教庄重、神圣、深藏的意义消解在日常语境中时,并不意味着神圣与世俗的断裂,两者在具体文脉背景中相互关照,使得宗教在世俗社会中得到了重新定义和重组[26]。正如尼古拉斯(Nicolas)所言,世俗化运动中破坏或取代偶像的行为(暗含三种方式:净化、私有化和亵渎)作为地方感营造的一种方式,其产生的多种意义也映射到了物质景观当中[27]。

2.3 连接文化与自然的宗教文化景观

20 世纪 90 年代以降,文化多样性意味着信仰多元化时代的到来⑥。全球人口流动推动宗教文化传播,移民带来新的异质性宗教文化为本地宗教演化埋下突变的动因,物质景观也呈现一定的改变。城市建设中具有宗教信仰的移民营造的“宗教飞地”在维系宗教身份和经济发展等各方面产生了巨大的影响[28]。凯里(Ceri Peach)等研究了1950年伊斯兰、印度教等具有宗教信仰的民众大规模移民英国,对英国建筑、城市规划产生的影响[29]。对“宗教多样性”的尊重,也进一步推动了“世俗主义”的当代发展。

因人类活动引起的气候变化和污染等一系列负面影响对文化和自然遗产保护造成了巨大的破坏[30]。生态危机问题不仅仅是一个经济和技术问题, 更是一个涉及人类生态意识和生态道德的问题[31]。历史学家怀特(White,L.J)发表的《我们的生态危机的历史根源》中追溯了早期西方犹太基督教中人和自然相互割裂的神学传统,人对大自然具有绝对支配地位的基督教自然观恰是引发现代西方生态危机的宗教根源[32]。以怀特为代表的生态神学重新审视了基督教在生态危机的时代中更新和转化的可能。东方宗教对古代环境智慧和生态伦理道德观具有较深刻的认识[33-34]。宗教文化景观结合文化多样性和生物多样性,关注生态环境背景下的自然保护和宗教文化溯源,是对人类和自然环境密不可分这一根本命题的共识性表达。

3 宗教文化景观研究概述:从方法论到方法

方法论作为西方现代定性研究中的学术话语,涉及研究探索的逻辑,为如何开展研究、搭建研究框架和批判的选择研究方法指明了路径[35]。作为文化体系的宗教,对它的分析不是一种寻求规律的实验科学,而是人类在自己编织的意义之网中探索的解释型科学[36]。近现代学者对于中国宗教名山的研究大多属于定性研究。现象学(Phenomenology)、解释 (Interpretation)、诠释学(Hermeneutics)、自然主义(Naturalism)和人文研究(Humanistic Studies)五大公理⑦奠定了定性研究的基础[37]。五大公理关照了整体与局部的循环诠释过程,个人与群体、他者与自我的观察角度及对历史、文化、社会结构的追溯与考察,是大多数研究者在进行定性研究时秉持的基本假设,具有方法论的意义。

国外后现代宗教景观的分析中广泛运用了民族志(Ethnography)、文化研究(Cultural Studies)和文本分析(Textual Analysis)方法论。

民族志(Ethnography,缩写EG)主要根植于现象学和人类学传统。现象学认为客体世界的各种现象作为意义的贮存所,其目标是重建客体的体验和行为,进而理解其日常行为中暗含的意义[38]。纽伯里(J.D.Dewbury & Paul Cloke)等运用现象学研究日常生活中与基督教相关的精神景观(存在)、实践(行为)和情感(内在)的意义,进而刻画人的生命世界、社会和文化[39]。伯西亚(Basia)摒弃观察者自身信仰,分析在现今欧洲出现的世俗化、新精神涌现和移民导致多宗教共存的背景下,如何运用现象学考察对象内部的解释体系进而形成批判性的“共鸣”,从类型学和形态学方面关注现象的实践,验证了维尔纽斯(Vilniaus)的宗教景观具有多元性这一论断[40]。人类学意在以文化作为描绘个人或群体的理论框架,有助于宗教景观象征意义的解读和主体行为下暗含的文化模式的提炼。霍洛威(Holloway)认为对于人类学家来说,宗教的重要性在于它能为个体或群体提供一个关于世界、自身及它们之间关系的普遍而独特的概念源泉[24]。克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)认为在宗教研究中人类学的运用可分为两个步骤进行:首先分析构成宗教的象征符号所表现的意义系统;然后将意义系统与社会结构和心理过程联系在一起[36]。他认为一种宗教就是一个象征符号体系,并且意义只能“存储”在象征中,比如十字架、新月等等作为概念的可感知形式,是思想、态度、判断、渴望或信仰的体现。民族志方法论可细分为宏观民族志(Macro-Ethnography或者Holistic Ethnography)和微观民族志(Micro-Ethnography)。宏观民族志通过描述信仰或群体实践来分析宏观背景下的文化及相关主体,展现不同文化片段在文化整体中的作用。阿德里(Adrian Cooper)长时间与18个信众和12个非信众进行一对一和小范围访谈,通过话语分析展现青少年、成人在萨福克教区(Suffolk Paish)内外生活的片段,认为信众的宗教身份和信仰与非信众宗教体验的互动,表现为地理与其它意义形式的冲突“窘境”。作为投射了个人与共享意义的景观与地方,受到更广阔社会与物质关系背景的挑战与重组[41]。宗教与世俗的文化意义冲突“窘境”展现出的焦虑体验是文化、社会与政治变动的产物。微观民族志关注具体的行为与符号,研究者将文化族群日常面对面互动交流展现出的规律,推演到更宏观的社会与文化进程中。贾斯丁(Justin Jennings)通过田野调查测绘并浅描了秘鲁科塔瓦西峡谷的三种仪式景观,比较它们在印加人侵略前后的变化,指出根植于科塔瓦西的生命轮回概念和祭祀传统组成的主体文化意义结构在侵略后的存续,在一定程度上反映了印加人宗教改革的成功[42],神圣性景观做为原始宗教精神的载体为探索殖民后的社会变革提供了线索。使用民族志方法论的研究者在充分的田野调查中主要运用访谈、观察、文献作为数据收集的方法,通过案例研究分析数据。

文化研究得益于文本和社会研究,意在检视人类怎样解释其文化,从整体文化角度关注社会实践,强调文化介入是如何影响人类生活的。文化的危机意识引发了学术界关于宗教文化研究的热潮,宗教无论是过去还是现在对大众的日常生活都至关重要,在营造信仰、信念和精神性的同时,宗教也成为了社会文化身份的重要坐标[24]。在关注世俗化的社会、空间关系时,首要的是在文化意义的框架内认识到文化变异的过程性[27]。后现代语境的文化研究主要集中于三方面:文化批评、霸权和符号学。关注宗教场所的政治符号意义,关注抵抗性、竞争性景观以及次文化族群如何通过宗教景观传达其政治文化诉求[38]。这也反映了随着社会文化多元化的觉醒,传统地理学中对整体性文化的宏观描述转向“激进的”新文化地理学中对具有竞争价值、动态的次文化意义研究。德博拉(Shmueli, Deborah F.)研究了巴勒斯坦北部古城拿撒勒,它作为伊斯兰阿拉伯少数民族和基督教神圣场所的中心,近20年两大宗派在毗邻(基督教)天使报喜教堂的广场上建设新的清真寺产生的分歧。作者通过访谈和话语分析构建议题、价值观和过程三个框架来组织不同利益主体的关注点,进而透视宗教多样性下的政权与少数民族的关系、教派内部紧张关系和民族间冲突、地方政治与优势景观的感知[43]。沃森(Sophie Watson)关注英、美两地城市中犹太人不受安息日约束的开戒界域,通过报纸、电视档案、报告和网站等文本探索正统犹太教符号的构建,分析它与具象空间相互作用过程中的话语和抵抗,以揭露多元文化下产生的差异性生活局限[44]。文化研究通过文本作为数据收集的方式检视广阔背景下的社会文化实践。

文本分析方法论与解释、诠释学密切相关,关注文本并从文献读与写的交互过程中理解文化,文化在此作为一系列交流实践构成了人的生活方式。在宗教名山相关研究中,国内历史地理学者善于深度挖掘史料,数据来源不仅局限于各类山志、碑刻及舆图,还充分运用了地方志、游记、文集等资料。邓肯夫妇(Barnes&Ducan)从欧洲文学理论中获得启发,思考文字、地图、城市规划方案和画作这类书写在景观再现中的作用,主张将景观纳入社会关系文本以获得其真实性,同时考察景观中隐含的意识形态[45]。作为文本的宗教名山在对其他类型文本的吸收与转化中产生意义,这种互文关系涉及文本分析方法论。威廉姆斯(J. D.Lewis-Williams)依据19世纪San人提供的文本,运用叙事分析的方法详细剖析了神话、岩画文化和非洲东南部夸特兰巴山脉景观之间的关系,并认为该地景观反映了San原始宗教思想和艺术精髓[46]。佩特里(Petri J. Raivo)将芬兰东正教堂景观作为文本,分析其二战战后重建过程中激发的文化连续性,区域身份认同和神圣感等精神价值的转变,通过国家区域身份认同、遗产旅游和朝圣来阅读和解释社会变迁下的景观表征[47]。文本背景的交织表现为世俗传统理论与神圣主体研究的调和。国内学者多从传统山水文化的角度论述名山。山水文化蕴含着中国人的情感方式、精神世界和价值体系,是中国传统文化的象征之一。谢凝高以山水之美为中心论题探讨了黄山、泰山、峨眉等名山景观[48]。通过景观的象征性,名山与特定社会、政治和文化之间建立了关系。名山作为士阶层隐逸之所归,有不少论文从“隐逸传统”论述与名山的关系[49-50],传达了在皇权统治的背景下士人归隐显达的政治隐情。文本分析方法论的数据分析方法有话语分析、叙事分析、流派分析和作者分析等。

值得注意的是,宗教文化景观的研究可以借助历史分析的方法向纵深发展。M·塞缪尔(Samuels.M)认为景观是“创作者的表述”,理解“景观传记”需要在其形成的历史过程中理解个人思想与行为的作用[51]。侯甬坚认为历史上君、仕、道、民,加之近现代人士的科学解读将自然山——华山构建为神山、奇山、英雄山,并认为一座名山的成名过程,是多种社会力量在自然史和人类史上缓慢汇聚而生出的顺其自然的一种结果[4]。王子超等分析南朝至唐之间以陆静修、陶弘景、司马承祯、杜光庭为代表道士对中国道教名山系统的构成做出的贡献[5]。但两者未涉及空间分异过程。ArcGIS作为具体的方法擅长于纵向的叠合分析,在宏观层面上倾向于量的分布分析。朱竑团队分别从佛山祠堂[52]和广东基督教教案入手[53],从相关历史文献中提取地理信息,利用ArcGIS图形技术和数理统计方法探讨文化景观的流变。

上述方法论并非平行独立,方法论的整合(Triangulation Research Methodology)可以更加全面的认知研究对象,提高定性研究的效度。民族志、常人方法论和文本分析方法论以解释社会为研究目的,意在解释特定或广阔背景下行动者的观念、行为及两者的相互作用。文化研究方法论具有政治意义,以批判历史和社会结构的不平等状态并试图寻求改变为目的,意在挑战造成压迫状态的思想体系。不同的方法论可以灵活选择相同的数据收集与分析方法,历史分析方法为宗教文化景观的演变提供了全面的解释。

4 启示:多元特征并存——中国宗教名山作为社会文化建构的表征

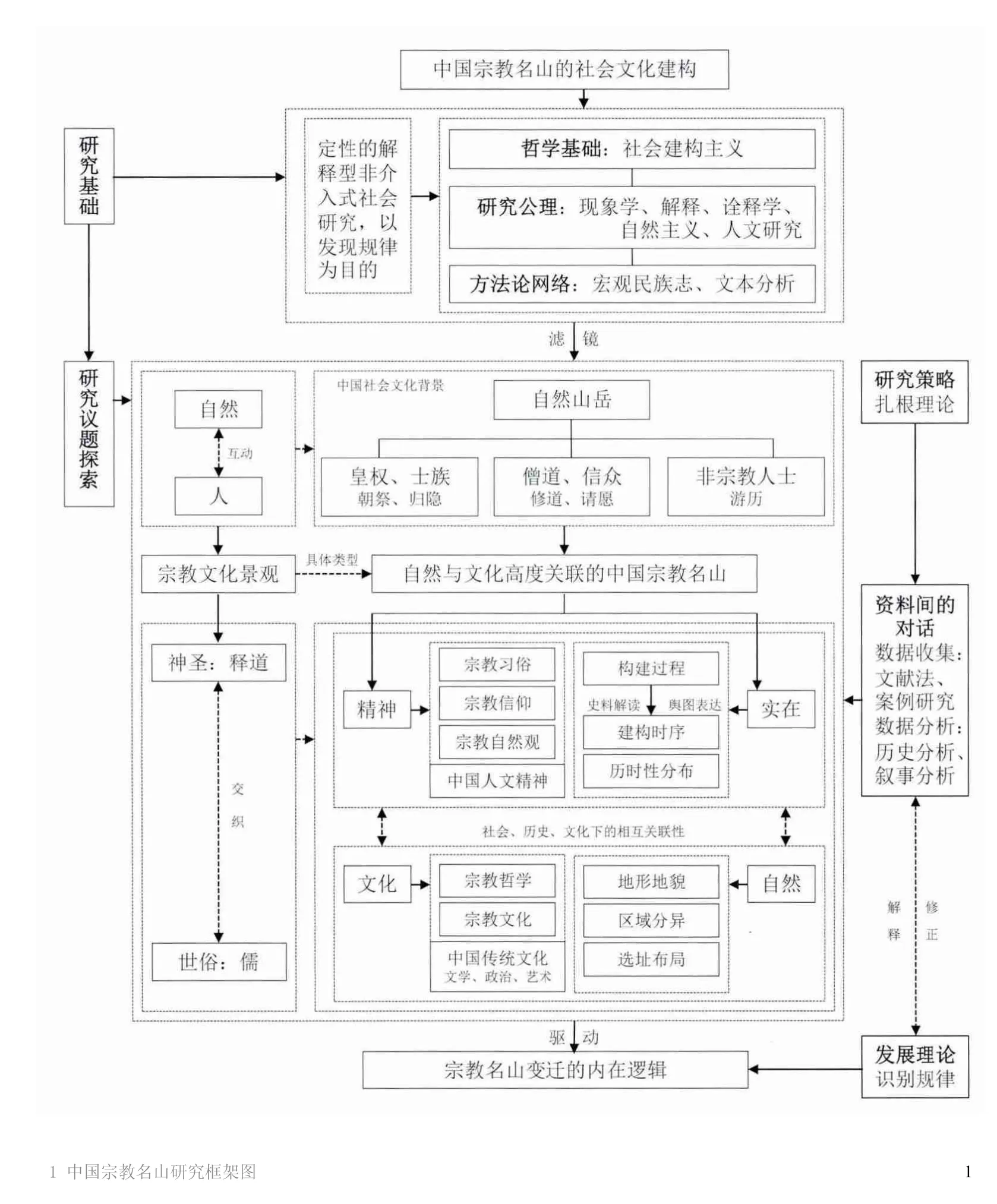

从哲学基础到最后方法的确定,是由研究问题引领的逐步聚焦的过程(图1)。名山大川因其翠嶂清霞、千峰万壑、绝壁千尺的自然条件与遥远、神秘的天宫取得了意象上的一致,造就了“围绕某个固定点或某一中心的”神圣空间[25]。从原始宗教神话传说中的昆仑模式,到王朝更迭旷世大典宣扬的“君权神授”,浸润于千年文明中的中国宗教名山作为物质文化景观载体,是不同主体(官方与乡土,信徒与大众)赋予自然意义的容器。科学知识社会学(Sociology of Scientific Knowledge,简称SSK)推进了社会建构主义⑧的学术发展,使其迅速成为主流社会学理论。温和的社会建构主义寻求自然与社会的平衡,主张社会要素参与了对自然客观实在的解释。基于社会建构主义的视角,认为自然景观到宗教文化景观的转变(过程与结果)具有自身可变性,是无数人选择的产物。宗教名山作为社会文化建构的表征,这一命题作为定性的解释型社会研究,其关键在于如何探索名山与宗教的关系,其目的在于通过历史截面材料探索宗教名山建构隐含的逻辑性历史过程与驱动因素,并明辨其内涵变化与区域分异的内在规律。

基于定性研究的五大公理,运用方法论三角网络,选取宏观民族志(Holistic ethnography)和文本分析方法论,通过双重“透镜”全面认知宗教名山。宏观民族志认为现象是多种动因在宏观历时性的社会进程下共同塑造而成,在分析受制于中国社会的宏观宗教研究上具有优势。宗教名山是由不同群体观念和实践塑造的产物,提炼群体行为下蕴含的共享意义并对其进行文化解读是探索宗教名山建构逻辑的关键。宏观民族志研究常以归纳分析见长的扎根理论(Grounded Theory)作为研究策略,它不从固定的假设出发,通过对资料的整理与分类中发展理论和概念并不断修正,进而实现理论与理论建构的互动。基于解释、诠释学的文本分析方法论意在解析文本内容蕴含的意义,在“历史性的地理陈述与阅读”中展现宗教名山空间与内涵的变迁轨迹。梳理交织的文本背景,借助神话、诗歌、游记、山水画、地方志等文本复原宗教名山历史构建过程,探索宗教与名山的关系脉络。将宗教名山构想成蕴含复杂符号系统的文本,探寻符号结构和意义产生的方式,进而理解景观建构背后的社会结构。

自然山岳向宗教名山的文化跃升依赖于三类人群的群体实践:一是精英统治阶级的帝王朝祭和士族归隐;二是僧道修道和信众朝山请愿;三是非宗教人士的游历。在中央集权的政治制度下,信仰的公众性有助于精英统治阶层把宗教名山打造成“官山”和“神山”,将民众意识统一到集体层面,进而实现治理社会、稳定人伦的目的。道家遁世、佛家神学的宗教思想和儒家世俗思想是中国传统文化的重要组成部分。董仲舒宣扬君权天授,神道正君,自汉武帝起以儒立国,宗教辅佐儒学。佛道有时进入中心地带,与儒学交渗,神圣与世俗的交融贯通消融了异质性的边界。在山水文化、风水文化、隐逸传统等一系列中国传统文化与人文精神的影响下,受制于中国政治的宗教名山作为文化意象,与文化群体的文化书写和观念信仰紧密相连。不同时代、不同话语主体的交锋导致了其地理位置、名称及文化意蕴的变迁或名山内部的宗教景观的流变。名山作为宗教的落脚点,可看作是宗教在社会发展、经济体制中沉浮的历史记载。

1 中国宗教名山研究框架图

作为数据收集方法之一的文献法主要在收集舆图、山志、笔录文件等一手资料和前人研究等二手资料方面发挥效用。案例研究作为一种工具,主要为论题提供佐证或者限定理论解释,通过个案展现、揭示和解释宗教名山建构的社会驱动因素和逻辑。社会学角度的历史分析是对某一社会事件的解释,借助ArcGIS地理可视化工具进行历史地理复原,有助于理解在长期文化、社会制度等影响下的宗教名山变迁。阅读史料过程中,叙事分析方法用于理解多样陈述主体的叙述中暗含的社会关系,揭露意义是怎样从叙述结构中产生的。

5 结论

首先,中国宗教名山作为物质空间和形态的同时,与中国社会、文化、政治高度关联,是复杂的社会文化的象征。本文借鉴西方定性研究的方法论概念,建立以社会建构主义为哲学基础的方法论框架,用于透视特定社会背景与文化变迁下的宗教名山建构。规范的方法论体系具有地图指引功能,可以整合分散在社会学、宗教文化史、地理学知识中的丰富思想,一定程度上维护了宗教名山定性研究的效度。

其次,多主体共同构建的宗教名山是多种辩证话语的集合体。在方法论框架下多种方法用于识别中国宗教名山与社会外部关联下的神圣与世俗、精神与实在、文化与自然的关系,是从空间与时间维度上开展中国宗教名山历史文化意义探寻、解释和归纳工作的基础。

最后,定性研究的开放性与动因的复杂性使得相同的研究问题在不同的哲学基础与方法论指引下会得到不同的研究结论,本文作为一种方法论意识的尝试,提供的仅是一套规则与理论建构的模式。

注释:

①刊发宗教地理议题的权威期刊:International Journal of Urban and Regional Research (2002); Environment and Planning A (2006); Annals of the Association of American Geographers (2006); GeoJournal (2006); Population,Space and Place (2005); Social and Cultural Geography(2002,2009).

②中国登录世界遗产名录的47个项目中有10个山岳型名胜(包括与山岳相关的世界文化遗产——武当山历史建筑群),覆盖文化、自然、混合遗产三大类别。2006年至2010年,中国五岳作为泰山世界自然与文化遗产的拓展项目,其联合申遗吸引大量的社会关注。见http://whc.unesco.org/en/statesparties/cn

③2009年10月,来自10个国家的12座名山在中国庐山创立世界名山协会(WFMA)并制定《世界名山协会章程》;2010、2011、2012年分别举行三次大会,协会会员峨眉山、泰山、庐山均为著名的宗教名山;2013年协会签署《世界名山研究会倡议书》,发起成立“世界名山研究会”。2013年10月中国风景名胜区协会首次在江西省三清山召开了风景名胜区道教名山文化发展座谈会; 2014年11月下旬在道教圣地安徽齐云山风景区举行首届道教名山联盟大会。

④以寻求多元解释和复杂性为特征的定性研究,主要通过效度(Validity)来衡量研究(可归纳为三种关系)的真实与可靠:一是研究者的论述能否反映客观存在;二是论据与结论之间的匹配性;三是研究过程能否合理的导向研究结果。在开放的解释体系中,规范的方法论具有地图指引的重要意义,可以一定程度上引导研究者平衡以上三种关系。

⑤1998年在巴黎举行的文化多样性与生物多样性的区域会议上,出版《自然神圣地》论文集,论述了世界范围内自然神圣地在保护生物多样性和文化多样性所做出的贡献。2001年12月在日本举行亚太圣山区域主题会议,会议关于圣山特征、意义和价值方面的评定上提出了相关的建议并形成最终文本。中国与会代表做了“中国圣山体系及其特征”的报告,报告中称中国圣山可以理解为以自然景观为基础兼具审美、科学价值的空间和地域综合体。2003年UNESCO和“人与生物圈”项目共同在昆明举办主题为“自然神圣景观在保护生物多样性中的重要作用”的国际会议,大会讨论了非洲拉美国家、亚太国家特别是中国等国家在不同文化背景下,有关自然神圣类景观在维系生物多样性的案例。

⑥1994年《关于真实性的奈良文件》和2001年《世界文化多样性宣言》都宣称,宗教信仰作为文化多样性表达的形式之一是人类的共同遗产,应该发掘其时间和空间维度的价值真实性,并给予各宗教信仰充分的尊重。

⑦现象学(Phenomenology)摒弃先验理念,关注于客体日常行为暗含的共识性意义,以局内人的身份进行客观观察并解释行动者如何体验和构建世界的;解释(Interpretation)认为意义产生于文本与读者的互动之中,即使研究者尝试从研究对象的角度来观察,但也避免不了产生带有自身主观性的解释,对于同一现象的多种解释是理论发展的有力武器;诠释学(Hermeneutics)认为世界是整体与局部相互作用下组成的,要不断的进行“回归整体——审视局部”的循环诠释以明确各部分的关联性,才能获得对意义的理解;自然主义(Naturalism)本体论承认多样性事实的存在,认为现象是多种动因共同塑造,应该研究世界的自然状态,不受研究者的干预;人文研究(Humanistic Studies)从文化、政治、历史、社会结构出发,主张个体表达和特定背景的再现。

⑧学者将社会建构翻译为Constructivism/Constructionism,两者具有很多相似之处,然而Constructionism更倾向于社会而非个人对知识影响的重要性。本研究中取Constructionism之义。

[1] Rössler, M. Linking Nature and Culture: World Heritage Cultural Landscapes[A]//Cultural Landscapes:the Challenges of Conservation[M].Paris:UNESCO,2003:10-15.

[2]Yorgason, E. and V. della Dora. Geography, Religion,and Emerging Paradigms: Problematizing the Dialogue[J].Social & Cultural Geography,2009,10(6): 629-637.

[3]Kong, L. Global Shifts, Theoretical Shifts: Changing Geographies of Religion [J]. Progress in Human Geography 2010,34(6): 755-776.

[4]侯甬坚. 神山·奇山·英雄山——西岳华山历史文化蕴义的全程叩问[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,(4):100-120.

[5]王子超,王克陵. 南朝至唐道教对名山风景的探索与构建——“洞天福地”的自然生态模型理论[J]. 华中建筑,2008,(9):207-210.

[6]圣凯. 明清佛教“四大名山”信仰的形成[J]. 宗教学研究,2011,(3):80-82.

[7]游建西. 道家(教)宗教地理思想对人类文化遗产的贡献[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2007,(5):27-30.

[8]王衍用,曹诗图. 试论宗教的地理背景[J]. 人文地理,1996,(S2):65-67+62.

[9]李悦铮,俞金国,付鸿志. 我国区域宗教文化景观及其旅游开发[J]. 人文地理,2003,(3):60-63.

[10]王超,陈耀华. 中国名山的历史保护与启示——以中华五岳为例[J]. 地理研究,2011,(2):372-384.

[11]陈耀华,张玮. 基于传统宇宙观的中华五岳空间景观特征及其启示[J]. 经济地理,2014,(2):166-173.

[12]阙维民,谢凝高,陈耀华,宋峰,王连勇,刘业成. 世界遗产视野中的中国五岳[J]. 人文地理,2009,(4):26-31.

[13]杨锐,赵智聪,邬东璠. 作为整体的“中国五岳”之世界遗产价值[J]. 中国园林,2007,(12):1-6.

[14]赵智聪.作为文化景观的风景名胜区认知与保护[D].清华大学,2012.

[15]李慧,李春义. 世界遗产武当山的文化景观价值[J]. 建筑与文化,2013,(12):64-65.

[16] Taylor, K. Landscape and Memory: Cultural Landscapes, Intangible Values and Some Thoughts on Asia[C]//16th ICOMOS General Assembly and International Symposium: Finding the Spirit of Place – Between the Tangible and the Intangible, Québec, Canada:ICOMOS,2008:1-14.

[17]宋峰. 中国名山的建筑遗产与其所在环境关系解析[J].中国园林,2009,(1):29-32.

[18]郑炘. 极化范畴的共存——若干苏南名山建筑整体格局分析[J]. 东南大学学报,1994,(6):6-14.

[19]王晓朝. 文化视域与新世纪宗教文化研究的基本走向[J]. 世界宗教研究,2002,(3):24-30.

[20]牟钟鉴.中国宗教与文化[M].四川:巴蜀书社,1989:5

[21]刘保,肖峰著.社会建构主义——一种新的哲学范式[M].北京:中国社会科学出版社.2011:2

[22] Stephens, J. R. Sacred Landscapes: Albany and Anzac Pilgrimage[J].Landscape Research,2014, 39(1): 21-39.

[23]Tuan, Y.-F. Humanistic Geography [J]. Annals of the Association of American Geographers,1976, 66(2): 266-276.

[24]Holloway, J. and O. Valins. Editorial: Placing Religion and Spirituality in Geography[J] .Social & Cultural Geography,2002, 3(1): 5-9.

[25] (英)R.J.约翰斯顿(R.J.Johnston)主编,柴彦威等译.人文地理学词典[M]. 北京:商务印书馆, 2004:628,606

[26]Gökar ksel, B. Beyond the Officially Sacred: Religion,Secularism, and the Body in the Production of Subjectivity[J].Social & Cultural Geography, 2009,10(6): 657-674.

[27]Howe, N. Secular Iconoclasm: Purifying, Privatizing,and Profaning Public Faith[J].Social & Cultural Geography,2009,10(6): 639-656.

[28]Wang, W., et al. Growth and Decline of Muslim Hui Enclaves in Beijing[J].Eurasian Geography and Economics,2002.43: 104 - 122.

[29]Peach, C. and R. Gale.Muslims, Hindus, and Sikhs in the New Religious Landscape of England[J]. American Geographical Society,2003: 469.

[30]UNESCO. Understanding World Heritage in Asia and the Pacific.Paper 35[M].Paris:UNESCO,2012.

[31]贾凤姿,胡莹莹. 生态视域下的宗教自然观辩证厘析[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2012,(5):91-94.

[32]White, L.J. The Historical Roots of Our Ecological Crisis[J].Science,1967,155(1):1203-1207.

[33]杜维明,刘诺亚.存有的连续性:中国人的自然观[J].世界哲学,2004(1):86-91.

[34]方立天. 佛教生态哲学与现代生态意识[J]. 文史哲,2007,(4):22-28.

[35] Blaikie,Norman.Designing Social Research[M].Cambridge:Polity Press,2000:8

[36]克利福德·格尔茨著,文化的解释[M].江苏:译林出版社,2008:125,133

[37] Potter,W.James.An Analysis of Thinking and Research About Qualitative Methods,Mahwah,New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates:1996.

[38]Kong, L. Mapping ‘New’ Geographies of Religion:Politics and Poetics in Modernity[J].Progress in Human Geography,2001,25(2): 211-233.

[39] Dewsbury, J. D. and P. Cloke.Spiritual Landscapes:Existence, Performance and Immanence[J].Social &Cultural Geography,2009,10(6): 695-711

[40]Nikiforova, Basia. Religious Landscape of Vilniaus:a Phenomenological Glance[J].Vi RELIGINIS PEIZA AS:FENOMENOLOGINIS VILGSNIS. 2011.4(1): 101-109.

[41]Cooper, Adrian. Negotiated Dilemmas of Landscape,Place and Christian Commitment in a Suffolk Parish[J] .Transactions of the Institute of British Geographers,1994.19.(2):202-212.

[42] Justin Jennings. Inca Imperialism, Ritual Change, and Cosmological Continuity in the Cotahuasi Valley of Peru[J].Journal of Anthropological Research.2003.59(4): 433-462.

[43] Shmueli, Deborah F.; Collins-Kreiner, Noga; Gal, Michal Ben. Conflict Over Sacred Space: The Case of Nazareth[J].Cities.2014.12 (41):132-140.

[44] Watson,Sophie. Symbolic Spaces of Difference:Contesting the Eruv in Barnet, London and Tenafly,New Jersey[J]. Environment & planning D, society &space.2005.8(23):597-613

[45] Barnes, Trevor J. ;Duncan, James S. Writing Worlds:Discourse, Text, and Metaphor in the Representation of Landscape [M]. New York : Routledge, 1992.

[46] Lewis-Williams, J. D. The Imagistic Web of San Myth, Art and Landscape[M]. Southern African Humanities.2010(22): 1

[47] Raivo, Petri J. The Peculiar Touch of the East: Reading the Post-war Landscapes of the Finnish Orthodox Church[J].Social & Cultural Geography. 2002.3(2):11-24.

[48]谢凝高.中国的名山与大川[M].北京:中共中央党校出版社,1991.

[49]楚小庆. 六朝“隐逸”的审美特质及其文化根源[J]. 学术论坛,2014,(3):116-122.

[50]肖妮妮. 名山隐逸传统的形成——以唐代鹿门隐逸为中心[J]. 名作欣赏,2006,(22):89-91.

[51] Samuels,M. Biographies of Landscape [A]//D. W.Meinig. The Interpretation of Ordinary Landscapes:Geographical Essays. New York: Oxford University Press:1979.

[52]李凡,朱竑,黄维. 从祠堂视角看明至民国初期佛山宗族文化景观的流变和社会文化空间分异[J]. 地理科学,2009,(6):929-937.

[53]薛熙明,朱竑. 广东基督教教案的时空演变(1584~1910)[J]. 地理研究,2008,(3):693-702.