成都:医保助推分级诊疗

2015-09-28曾宏黄德斌

文/曾宏 黄德斌

成都:医保助推分级诊疗

文/曾宏黄德斌

新医改以来,成都市统筹城乡全民医保制度建设进展迅速,全民医保制度框架基本形成,出台一系列利好政策,鼓励医疗资源的发展,进一步提高了医疗资源供给水平,为群众就医提供了方便。但城乡医疗卫生资源发展不均的情况仍较突出,全市定点三级医院43家,大多分布在中心城区和少部分原有的区域医疗中心,部分区(市)县优质医疗资源仍然缺乏。一些偏远地区的群众就医,需走上数小时才能到达乡镇卫生院,而像四川大学华西医院这类特大型医院,患者等候3个月不能入院、不能手术的情形常见。基层医疗机构能力不足,每况愈下,三级医院大量接诊常见病、多发病,无序扩张。要解决这一问题,必须完善分级诊疗模式。

分级诊疗模式有基础

在各类医疗保险建立之初,成都市就充分利用医保政策的杠杆作用,对住院医疗费用起付标准、支付比例实行分级并向基层医疗机构倾斜,引导参保人员到低级别、基层医疗机构就诊。(1)统筹基金起付标准随医疗机构级别升高而提高。参保人员在乡镇和社区卫生服务中心的住院起付标准最低达100元,仅相当于1次门诊费用。此外,参保人员因病住院的,起付标准实行下转上补差,上转下不另计起付标准。(2)报销比例随医疗机构级别升高而逐次降低。城乡居民基本医疗保险在三级医院和社区医院住院的,符合规定的医疗费用报销比例分别为65%和92%,相差近30个百分点,切实鼓励和支持参保人员小病在基层就诊(见表1)。

表1 成都市基本医疗保险支付政策

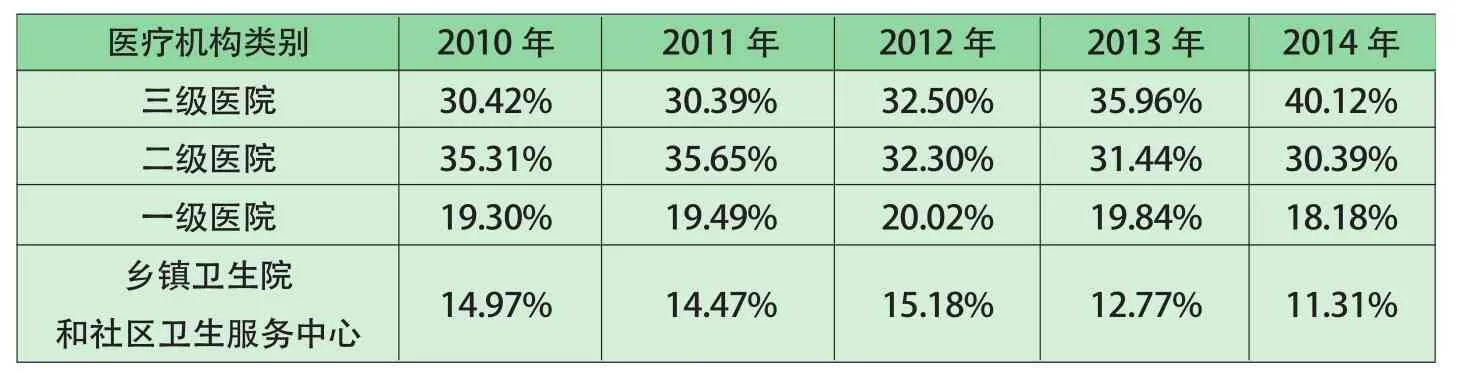

表2 城镇职工基本医疗保险住院人次占比情况

表3 城乡居民基本医疗保险住院人次占比情况

成都市按照医改规划和部署,按照“保基本、强基层、建机制”的要求,积极推进门诊统筹、一般诊疗费、全科医生等制度,切实提升基层医疗机构服务能力,降低参保群众就诊负担,引导群众基层就医。

一是创新开展门诊统筹。参保城乡居民在成都市范围内的乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗机构刷卡门诊就医,发生的符合规定的门诊费用,按60%的比例报销,年度最高可报销200元。通过有限度的“可选择”,将门诊统筹限定在基层医疗机构开展, 参保人员在成都市范围内632家门诊统筹医疗机构可以自由选择门诊就医,并享受实时报销。

二是全面实施一般诊疗费。将城乡居民基本医疗保险参保人员在实施基本药物制度的社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生站,刷卡就医发生的挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费)及药事服务费合并为一般诊疗费,并全额纳入城乡居民基本医疗保险基金报销。

三是全力支持全科医生执业方式和服务模式改革试点工作。通过扩大全科医生签约服务包,提高签约参保人员门诊统筹报销比例,提高签约儿童及中小学生、贫困人员的住院报销比例,建立医保全科医生考核指标体系,促进全科医生试点工作的顺利推进,助推“基层首诊”。

四是合理拓宽支付范围。一是对城乡居民基本医疗保险参保人员到基层医疗机构进行体检的,医疗保险统筹基金按照每人每年20元的标准进行补偿。二是对门诊特殊疾病参保人员在基层医疗卫生机构治疗糖尿病、高血压、心脏病等慢性病常用的25种非国家基本药物,纳入基本医疗保险报销范围。

医保引导成效初显

医保引导基层就医趋势初显。通过实施医保政策引导,参保群众逐步选择基层医疗机构就诊。基层医疗机构年诊疗人次从2009年的3714万人次增至2013年的4855万人次,增幅达30.7%。数据显示,2010年至2014年,城镇职工基本医疗保险参保人员住院选择三级医院的比例一直控制在40%以下,城乡居民基本医疗保险参保人员住院选择三级医院的比例一直控制在30%以下。参保病人就医首选县级以下医院,县域内就诊率逐步提高,“大病不出县”初步实现(见表2、表3)。

医保促进基层医疗机构不断发展。一是随着医保政策向基层医疗机构的倾斜,医保基金对基层医院的支持力度不断加大,统计显示,从2010年到2014年,医保统筹基金向基层医疗机构的支付额从6.61亿元增至10.18亿元,增幅54 %。二是随着成都市统筹城乡全民医保体系的建立完善,医疗保险市级统筹和全域即时结算的率先实现,全市医疗保险定点医院实现了与医疗保险经办机构的联网,基层医院率先开始实施电子病历、电子处方,信息化水平明显提升。

参保群众“看病贵”问题有所缓解。随着国家基本药物深入实施,药品零加成的不断推广,医疗保障待遇水平的不断提高。2014年,城镇职工基本医疗保险最高支付限额达到28.59万元,城乡居民基本医疗保险最高支付限额达到17.98万元。参保群众在基层医疗机构住院的保障水平明显高于高级别医院。城镇职工基本医疗保险参保人员在社区卫生服务中心和乡镇卫生院的实际报销比例维持在80%左右,城乡居民基本医疗保险参保人员在社区卫生服务中心和乡镇卫生院的实际报销比维持在70%左右。参保人员在基层就医的费用负担明显较低。

基层引力还待“联动”

统计显示,虽然基层医疗卫生机构总体服务量有所上涨,但占全市医疗卫生机构服务总量的比重略有下降。虽然医保一直坚持基层倾斜的导向功能,但单纯依靠单兵突进,拉开不同等级医疗机构支付比例差距,已难以吸引群众就诊。仅靠医保杠杆作用,难以更为积极有效地推进分级诊疗实施。2013年,全市基层医疗卫生机构门诊量达到4855万人,较上年增长4.17%,但其占全市医院门诊总量的比重由2012年的48.95%下降到2013年的47.84%,下降1.1个百分点。在参保人员住院选择上,城镇职工基本医疗保险参保人员选择在乡镇卫生院和社区卫生服务中心住院的比例由2010年的14.97%下降至2014年的11.31%;城乡居民基本医疗保险参保人员选择在乡镇卫生院和社区卫生服务中心住院的比例由2010年的50.27%下降至2014年的34.1%。

分析基层医疗机构就医占比减少的主要原因。一是大型医院高速膨胀,形成了对医生、患者的虹吸效应。大型医院基于体制、政策因素和待遇因素等原因,吸引大量优秀医务人员。加之卫生管理部门在资金、管理上的倾斜,其床位、设备配置等医疗资源不断发展壮大,医疗服务水平不断提升,较基层医疗机构具有显著优势,患者就医更愿选择大型医院。二是基层医疗机构医疗服务水平有待提升。基层医疗机构基础设施条件还需继续改善,人才队伍建设亟待加强,全科医生和优质医疗资源严重缺乏的局面仍未得以明显改善,医疗服务能力明显较弱。此外,随着基层医疗机构绩效工资的实施,有效的考核竞争机制尚未建立,基层医疗机构医务人员服务积极性不高。三是国家基本药物制度的实施,基层医疗机构配置药物不能满足群众需求,部分患者回流到大医院。随着经济社会的发展,群众支付能力大力提升,传统就医观念的转变,以及健康意识的增强和对高质量医疗服务的需求,仅靠医保政策的支付差距难以将患者留在基层。

表5 近5年来城镇职工基本医疗保险住院实际报销比(%)

表6 近5年来城乡居民基本医疗保险住院实际报销比(%)

面对分级诊疗这一复杂的系统工程,医保可以充分发挥其经济杠杆作用,但仍需运用多种手段,积极稳妥地推进分级诊疗的实施。(1)完善医保支付方式。完善医保付费总额控制,加快推进基于基金管理基础上的全口径总额预算,统筹推进按病种、按人头定额付费等支付方式改革。针对医务人员不同的医疗服务模式,制定合理、适宜的支付方法,建立健全医保对医疗服务行为的激励约束机制。(2)完善医保基层导向政策。继续严格实施门诊统筹限定在基层医疗机构开展,适当调整县级及以上级别医疗机构住院费用起付标准,充分发挥医保支付的杠杆作用。(3)完善医保经办机构与医疗机构的谈判机制。强化谈判协议的刚性约束,充分发挥医保作为最主要付费方的团购优势。(4)积极推行医保医师制度。通过将医保的管理延伸到医师,在建立医务人员自我约束机制的基础上,配合医师多点执业需求,助推医生自由执业,促进医生的自由流动,加速分级诊疗体系的形成。

作者单位:四川省医疗保险管理局成都市医疗保险管理局