海绵城市理论在道路绿化景观设计中的应用

2015-09-27周延伟

周延伟

(中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津 300074)

海绵城市理论在道路绿化景观设计中的应用

周延伟

(中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津 300074)

城市道路雨洪管控是海绵城市建设的重要一环,通过道路绿带将雨水合理收集利用,对缓解城市内涝、回补地下水源、节约绿带灌溉成本和市政管道造价具有重要意义。廊坊新兴产业示范区道路绿带低影响开发设计根据项目地形和气候条件,制定相应的开发控制指标、规模和布局方式,在实现生态功能的前提下,兼顾绿带的审美功能,通过丰富的植物种植形式和复合的群落结构,使该系统能够长期发挥作用,为城市道路低影响开发设计提供了借鉴。

海绵城市;低影响开发;道路绿化;景观设计

2011年我国城镇化率首次超过50%,快速的城镇化促进了产业结构的调整,改善了人们的生活,然而传统的城市建设模式往往忽视了人与自然的关系,打破了城市发展与自然生态进程的均衡态势[1],因此也相应带来了一系列生态环境问题,雨洪灾害和水污染管理就是其中制约我国城市生态发展的核心问题之一[2]。

为此,强调自然积存、自然渗透、自然净化为目标的海绵城市理论应运而生[3]。2014年10月,我国住房和城乡建设部发布了《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(以下简称《指南》),标志着我国海绵城市建设从理论形成向实践应用的过渡。

1 传统城市道路雨水处理的问题

我国传统的道路设计是由绿带将机动车道、非机动车道和人行道相隔离,使车辆和行人各行其道、互不干扰,绿带缘石高出路面约10~20cm,雨水径流不能直接进入绿带,而是沿道路纵坡方向通过雨水口进入市政雨水管道。这种简单的排水方式强调雨水径流的快速排放,防止灾害的发生,然而近年来国内许多大中型城市在暴雨过后频频出现内涝灾害,而内涝之后城市水资源短缺的问题依然严重,由此可见,该排水方式越来越不能适应现代城市的要求。

究其原因,可知:(1)城市的迅速扩张使地表不透水面积比例急剧增长,造成了雨水下渗量减少和地表径流量增加,超过了原有市政管道的承载能力;(2)道路雨水径流通过市政管道直接排入附近水系,造成了雨水资源的大量浪费,成为了城市内涝之后水资源却未得到有效补充的主要原因之一,同时初期雨水污染严重,未经处理便直接排放,加重了城市水环境的污染和破坏;(3)道路绿带本应起到涵养水源、保持水土的作用,但在传统设计中,这些绿带大多缺乏与周边的联系,成为道路中的孤岛,每年需要消耗大量的水资源灌溉养护,这在某种程度上加剧了城市水资源危机。

2 海绵城市的相关理论

2.1海绵城市的概念解读

《指南》对海绵城市的概念下了明确的定义:指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用[4]。

低影响开发(LID)是建设海绵城市的核心手段,其基本原理是在人工系统的开发建设活动中,尽最大可能减少对自然生态系统的冲击和破坏[5],强调维持场地开发前后水文特征保持不变。要实现这一目标,除应对原有的自然水系进行最大限度地保护外,城市绿地也应受到高度重视。作为城市与大自然进行物质能量交换的主要场所,城市绿地担负着美化城市环境、缓解城市热岛效应的重要功能,通过设计适宜的城市绿地低影响开发控制指标、规模和布局方式,优化植物配置和管理技术,在城市和自然水系之间形成有效的衔接,可以显著提升城市对雨洪管控和灾害应对的能力,从而改变以往城市和周边自然环境相互独立的矛盾格局,形成良性的共生关系[6]。

2.2海绵城市理论对道路绿化景观设计的技术指引

根据城市降水过程,低影响开发技术主要分为截留技术、促渗技术和调蓄技术。

截留技术:指通过材料和结构增加汇水面积,减缓降雨过程中雨水形成径流的速度的技术。该技术通过增加径流形成的时间,可在降雨初期有效减少径流突增对市政雨水管道带来的压力。在道路绿化景观设计中,该技术可通过乔灌木树冠、树干的截留-蒸腾作用得到实现。

促渗技术:指通过改变地面铺装材料自身的透水速率或扩大材料之间相互衔接的缝隙面积,使雨水下渗到场地内部的技术。根据以上2种渗透形式,可将透水铺装分为三类,即缝隙透水下垫面铺装、自透水下垫面铺装和自透水与缝隙透水相结合的下垫面铺装。在道路绿化景观设计中,可将该技术用于绿色街道的设计。当有降水时,雨水可顺着材料自身的孔隙或之间的缝隙下渗到基层和土壤层;当没有降水时,材料自身的孔隙或之间的缝隙可作为土壤通风换气的通道,减少城市干岛效应的发生。

调蓄技术:指对初期雨水进行净化,能暂时存储一定量的雨水,下渗或经过处理对水资源进行补充和回收利用的技术。该技术可有效地消减雨洪峰值流量,延缓其产生的时间,同时减轻径流污染。在道路绿化景观设计中,较常用的有植草沟、植物缓冲带和下沉式绿地,当设施内雨水饱和时,可通过溢流口排入市政雨水管道,而干旱时可向周边绿地提供水资源。

3 海绵城市理论在道路绿化景观设计中的应用

3.1项目概况

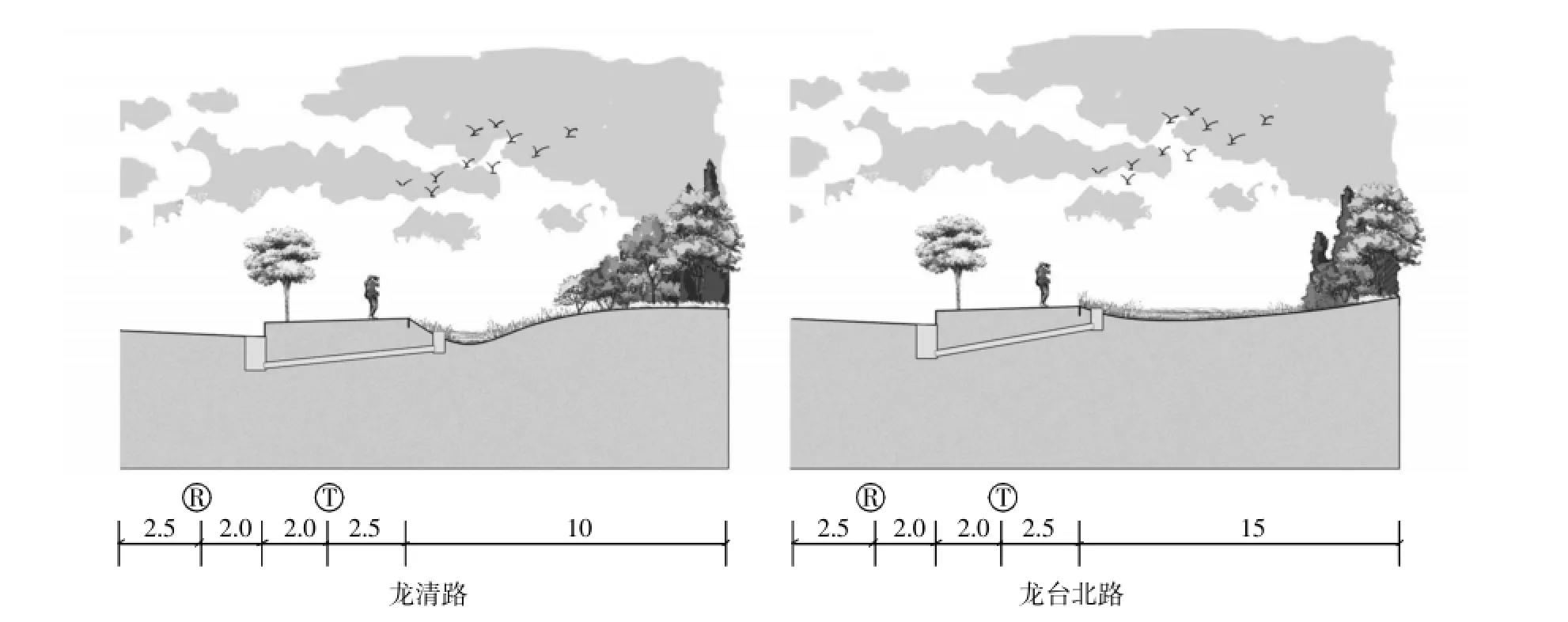

项目位于河北廊坊新兴产业示范区,设计内容为示范区内主干路的绿化景观设计。本文以龙清路和龙台北路为例,道路红线均为48m,布局为四板五带式,中央设2m宽中分带,两侧各12m宽机动车道,各2m宽侧分带,各4.5m宽非机动车道,各1.5m宽行道树绿带,各4.5m宽人行道。其中龙清路全长6165m,两侧各10m宽路侧绿带,绿化总面积为178785m2;龙台北路全长3724m,两侧各15m宽路侧绿带,绿化总面积为145236m2。

3.2设计目标

以绿带生态功能为先导,在实现绿带低影响开发控制指标的前提下,兼顾绿带的审美功能,打造实用性和观赏性并重的道路绿化景观(图1)。

图1 低影响开发道路横断面示意

3.2.1生态功能层面

在绿带中建设低影响开发雨水系统,实现城市、人、水协调发展,设计参考《指南》的相关规范,道路拟实现年径流总量控制率大于85%,可实现3a一遇重现期道路雨水经调蓄后安全排放。

3.2.2视觉形象层面

展示新区风貌,以繁荣、现代作为绿化景观设计的主基调,体现居住和工业景观的完美融合,创造赏心悦目的景观形象;通过对道路绿线的建设,改善道路周边环境,创造绿色生态体系,从而打造隽秀舒适的居住小镇和缤纷绚烂的新工业城区景观。

3.3设计方案

3.3.1分车绿带设计

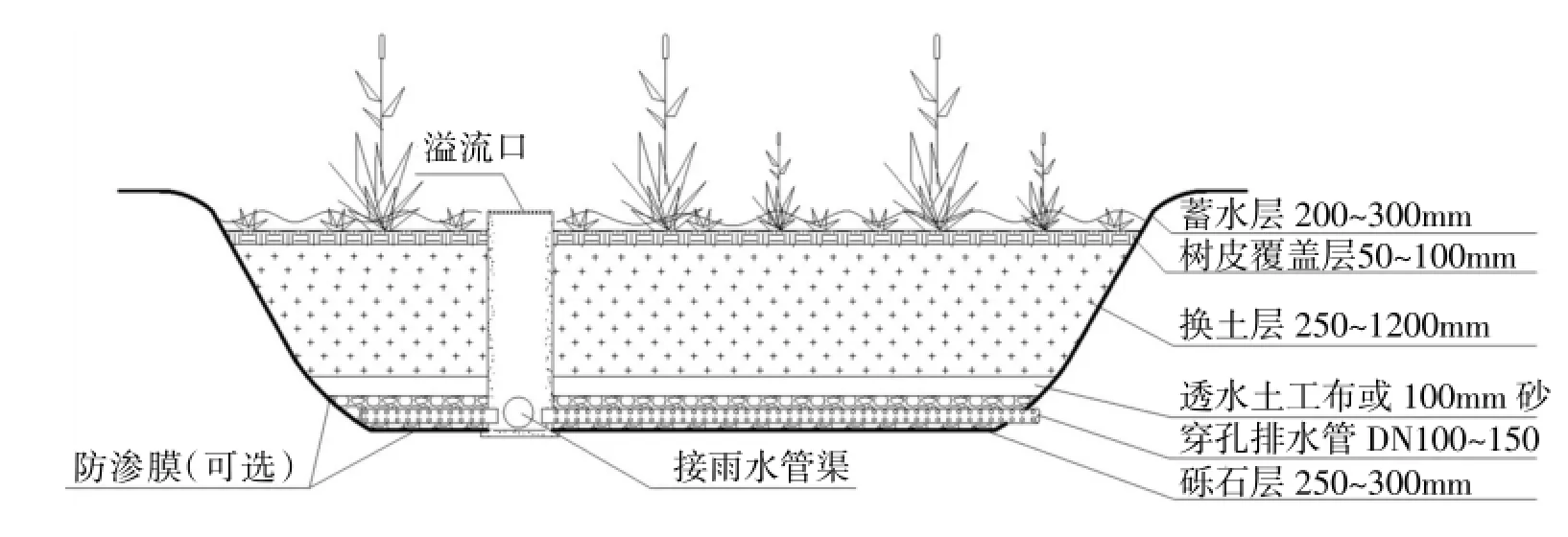

本案中的分车绿带为生物滞留带,承担着机动车道雨水径流和自身雨水径流的调蓄作用。考虑到道路等级,来往车辆较多,径流中固体颗粒物和污染物相对较多,项目采用复杂型生物滞留设施(图2),绿带设计为下凹式,顶部有效蓄水深度为0.2m。

8.4 化学防治 采取全园机械棚下喷药。早春梨树发芽前,喷3~5波美度石硫合剂。落花后喷第1次化学农药,果实套袋前5~7天喷第2次,以后每隔15~20天喷1次。杀菌剂以腈菌唑、甲基托布津、戊唑醇为基础药剂交替使用,另选1~2种配伍杀菌剂为辅助药剂与基础药剂混合使用;杀虫剂以高氯马、阿维菌素、苦参碱为主,6月底之前每次用2种杀虫剂与杀菌剂混合同期喷施,6月底后混用1种杀虫剂同期喷施。配制农药时要根据剂型和浓度,使配制后的每种药的用量和浓度都符合单独使用的要求,以确保用药效果和生产安全。

中分带位于道路横坡顶拱,横坡方向上雨水径流很少汇集于此,一般在道路纵坡值大于横坡值的情况下,绿带才会对道路中心线附近的径流起截留作用[7],设计时在道路纵坡方向尤其是中分带在路口的起止处和道路转弯处设置孔口道牙,入口处铺设砾石带,起到消能和截留直径大于1mm颗粒物的作用。侧分带要吸收机动车道的雨水径流,其特点是径流量大、污染较严重、车行带来的垃圾和尘土较多,因此,在机动车道方向每隔1.8m设置一处孔口道牙,并在开口一侧布设砾石带和宽度为0.5m的滞留带,以增加流入绿带的径流量,达到净化、入渗、蓄存的目的,侧分带中每隔50m设置一处溢流口与市政雨水管道相连,并在道路纵坡大于1%的路段设置挡水堰,以便处理好雨水溢流和排放问题。

在设计风格方面,由于宽度较窄,绿带整体采用简约的规则式种植形式,以中分带为轴,两侧分带对称布局。考虑到侧分带吸收雨水径流的方向和流量,靠近机动车道缘石内侧0.8m以草坪为主,近非机动车道一侧1.2m种植抗污耐湿型绿篱,局部种植高大乔木以丰富绿带的高低层次。中分带受雨水径流影响较小,是着重塑造的景观带,在注重景观与视线指示性和防眩设计的同时,兼顾道路周边的用地性质,突出道路特色:紧邻居住区的龙清路每隔200m设置由造型树、花灌木、景观石和人文雕塑小品构成的景观组团,打造景观亮点,展示群众喜闻乐见的文化形式,增强道路的人文气息;紧邻工业区的龙台北路以观花植物照手桃和观叶植物紫叶李为单元间隔种植,给人带来温暖的视觉享受和芳香的嗅觉体验,打破工业区过于冰冷的固有印象。

3.3.2行道树绿带设计

本案中行道树绿带和人行道铺装承担着人行道和非机动车道雨水的调蓄作用。人行道采用自透水下垫面铺装,雨水可通过透水砖快速渗入基层和土壤层。行道树绿带采用树池式单排列植布局,树池为LID树池(图3),树池周边选用平缘石,人行道雨水径流可直接流入LID树池。由于非机动车道横坡以1.5%向人行道方向倾斜,因此,LID树池在非机动车道一侧设置进水孔以便于吸收非机动车道的雨水径流。另外,行道树四周向内设置坡度为1.5%的地被和碎石缓冲带,这种复合栽植方式可提高树池对雨水的截留量,减少树池的水土流失,具有良好的景观效果。

3.3.3路侧绿带设计

本案中路侧绿带承担着汇入绿带中雨水的调蓄作用。由于绿带横坡以1.5%坡向道路方向,设计时远路端采用乔-灌-草复合结构,形成天然的植物缓冲带;近路端设计为下沉式绿地,充分利用原有地形,优先选择具有自然集水条件的绿化区域,弯路分布于绿地优弧内侧,长直路均匀点状分布于绿地边缘;中途则以植草沟将远近路端及各个下沉式绿地相串联,形成连续不断的生态绿地系统。雨水流入绿带,经过植物缓冲带过滤和植草沟转输,汇入下沉式绿地,再经过植物根茎和表层土壤的过滤吸收,水质得到净化后为地下水做有效的补充[8]。另外,在下沉式绿地中设置溢流口,超渗雨水经此口流入市政雨水管道(图4)。

在设计风格方面,结合周边地块功能和使用者行为需求,将路侧绿带划分为功能段(近路端3m)和形象段(龙清路远路端7m,龙台北路远路端12m)两个区域,种植设计主要集中在远路端的形象段。

图2 复杂型生物滞留设施

图3LID树池

图4 龙清路和龙台北路路侧下沉式绿地

居住区周边绿化与行人活动联系密切,要求舒适而便捷,满足行人近距离欣赏和休息的需要。因此,龙清路选用步移景异的自然组团式风格,远景搭配种植常绿乔木和落叶乔木,中景多植开花灌木,近景栽植多年生草花和耐水湿地被,使得道路形成观花、观叶、观果三个主题区域,局部配以休息座椅和文化小品,从而营造出三季有花、四季常绿兼具休闲功能的道路景观。同时多层次的植物群落作为绿墙将居住区与道路相隔离,减少车辆噪音干扰,为居住区提供了静谧的环境。

工业区周边绿化要求简洁大方,起到防尘、除噪和减轻污染物对周围环境危害的作用。因此,龙台北路选用规则式风格,远景列植高大乔木,对道路空间进行围合,形成良好的道路天际线;中景片植常绿小乔木和彩叶灌木;前景栽植直线型绿篱,注重植物的色彩搭配和季相变化,营造出规矩、整齐的道路景观,使驾驶员在行驶过程中保持视线的流畅性,达到交通上的引导作用。

3.3.4植物选择

合理、科学的植物配置是低影响开发雨水系统能够长期使用、充分发挥其功能的关键。低影响开发雨水系统中植物的选择方法有别于常规的园林绿地,除考虑植物的审美功能外,更重要的是植物的生态功能即在特殊环境下的生长状况以及在雨水系统中的特殊作用。虽然单项雨水设施的结构各不相同,但在植物选择方面可以发现一些共同的原则:①优先选择适应当地环境的乡土植物,适当搭配已驯化的外来物种;②选择根系发达、茎叶繁茂、对径流污染净化能力强的植物;③选择耐污染、适应城市环境、抗逆性强的植物;④丰富植物种群搭配,确保各种群之间没有明显的竞争关系,从而提高群落的稳定性,构建可持续的植物景观。

该项目受地理条件限制,绿地中并非常年有水,存在着丰水期和枯水期,只有在夏季降雨量较大时发挥调蓄功能,所以种植的植物既要适应一定的水生环境又要有一定的抗旱能力。本案的关键在于处理好下沉式绿地和植草沟的植物设计以及与远路端绿化的衔接,前景地势低洼处选择耐涝抗旱又耐盐碱的马蔺和湿生旱种的千屈菜为基础种植,局部地势高处点缀金叶女贞、珍珠梅或丰花月季等植物组团;中景为缓冲带,选择西府海棠、紫叶李、元宝枫等较耐水湿并且观赏性强的树种丰富绿带的季相变化;远景与常规绿地相似,选择旱柳、白蜡、国槐、钻天杨等作为绿带的整体背景。

3.4指标分解

3.4.1设计降雨量确定

廊坊市年均降雨总量为554.9mm,与北京市相近,因此,本项目雨水径流设计降雨量参照北京市指标。根据《指南》可知北京市年径流总量控制率85%对应的设计降雨量为33.6mm。

3.4.2道路设计降雨控制量

V=H·F

V—道路降雨总量(m3);

H—设计降雨量(mm),取值为33.6mm;F—汇水面积。

龙清路设计降雨控制量V1为14085.8m3,龙台北路设计降雨控制量V2为9759.9m3。

Φ=(Φ绿地·F绿地+Φ机动车道·F机动车道+Φ非机动车道·F非机动车道+Φ人行道·F人行道)/(F绿地+F机动车道+F非机动车道+F人行道)

Φ—综合雨量径流系数(可用加权平均法计算得出:Φ绿地=0.15,Φ机动车道=Φ非机动车道=0.9,Φ人行道=0.4);F—汇水面积。

龙清路综合雨量径流系数Φ1为0.55,龙台北路综合雨量径流系数Φ2为0.50,则可认为龙清路入渗实现的控制率为45%,实现的降雨控制量V1-1为6338.6m3,龙台北路入渗实现的控制率为50%,实现的降雨控制量V2-1为4880.0m3。3.4.3道路绿带低影响开发雨水系统面积

需要通过生物滞留设施和下沉式绿地实现的降雨控制量龙清路V1-2为7747.2m3,龙台北路V2-2为4880.0m3。生物滞留设施与下沉式绿地的调蓄深度定为0.2m,通过计算得出,龙清路所需面积 S1为38736m2,占绿地总面积的21.7%,龙台北路所需面积S2为24400㎡,占绿地总面积的16.8%。

另外,根据雨水径流的方向,中分带和路侧绿带的雨水可自身消纳,机动车道雨水径流分别汇入两侧分带,非机动车道及人行道雨水径流分别汇入两侧行道树绿带,其中中分带、侧分带和行道树绿带使用的是生物滞留设施,路侧绿带使用的是下沉式绿地。因此,龙清路生物滞留设施和下沉式绿地调蓄雨水径流的比例为12:5,生物滞留设施所需面积S1-1为27343.1m2,占绿地总面积的15.3%,下沉式绿地所需面积S1-2为11392.9㎡,占绿地总面积的6.4%;龙台北路生物滞留设施和下沉式绿地调蓄雨水径流的比例为8∶5,生物滞留设施所需面积S2-1为15015.4㎡,占绿地总面积的10.3%,下沉式绿地所需面积S2-2为9384.6m2,占绿地总面积的6.5%。

4 结论与讨论

城市道路低影响开发雨水系统对于缓解城市洪涝灾害、控制径流污染、净化城市水质、补充地下水源具有重要的作用。本案以功能实现为先导,注重生态与审美的结合,综合运用了多种低影响开发设施,主要有透水人行道铺装、生物滞留带、植草沟、下沉式绿地等,从理论层面上看,设计方案在雨水径流量控制和净化方面效果显著,但实际效果仍需持续监测,以全面了解其长期的运行状态。

当下海绵城市建设在全国范围内如火如荼地展开,在看到全社会为解决城市问题积极努力的同时,设计者更不应该盲目,要对各技术问题进行冷静思考,使海绵城市的理念真正落到实处,长期发挥其应有的作用,具体建议如下:

(1)海绵城市建设不是形象工程和政绩工程,不能仅搞一条道路或一个小区,而应上升到城市总体规划层面,协调各专业制定各专项规划和控制性详细规划,伴随城市的发展持续进行;

(2)海绵城市建设也不能照本宣科,完全照搬已有的建设形式,而应因地制宜,充分调研项目所在区域的地形地貌和降雨量,有的放矢地进行针对性设计。我国南北方气候差异显著,北方雨水设施的使用频率远不及南方,以本案为例,廊坊属温带季风气候,夏季多雨,下沉式绿地中会有积水产生,雨水设施发挥着较大作用,而其它季节降雨较少,下沉式绿地中并没有积水,相反受地形因素限制可能会成为固体废弃物或垃圾的聚集地,影响道路美观,所以需要派专人定期清理维护并检查设施的情况,以便下一个雨季到来时,设施可以正常使用;

(3)道路绿化景观是人们接触自然的主要场所之一,具有美化道路环境和净化空气的作用。设计应注重功能与形式相结合,在构建低影响开发功能性景观的同时,兼顾景观的视觉审美,丰富植物的种植形式和群落结构,选择设施中易于存活的植物,提高道路绿化系统的稳定性,并且结合周边地块功能特点和人们的行为需求,打造特点突出、风格鲜明的道路绿化景观体系。

[1]迈克·怀特.张光磊,张瑞梨译.雨水公园:雨水管理在景观设计中的应用[M].广西:广西师范大学出版社,2015.

[2]胡长龙.城市道路绿化[M].北京:化学工业出版社,2010.

[3]海绵城市建设技术指南:低影响开发雨水系统构建(试行)[内部资料].住房和城乡建设部,2014.

[4]赵慧芳.城市道路雨水就地利用技术研究[D].北京:北京林业大学,2008.

[5]胡楠,李雄,戈晓宇.因水而变——从城市绿地系统视角谈对海绵城市体系的理性认知[J].中国园林,2015,(6).

[6]尹澄清.城市面源污染问题:我国城市化进程的新挑战[J].环境科学学报,2006,26(7).

[7]仇保兴.海绵城市(LID)的内涵、途径与展望[J].建设科技,2015,(1).

[8]李海燕,罗艳红,张悦.LID措施在道路雨水利用工程中的应用[J].节水灌溉,2013,(11).

[9]丁年,胡爱兵,任心欣.深圳市光明新区低影响开发市政道路解析[J].上海城市规划,2012,(6).

[10]CoffmanLS.Lowimpactdevelopmentcreatinga storm of controversy[J].Water ResourcesImpact,2001,3(6).

S

A

1002-3356(2015)06-0001-02

2015-11-02