“一人食”也很好

2015-09-24杨婷

◎杨婷

“一人食”也很好

◎杨婷

单独就餐,似乎一直是社会不成文的“禁忌”之一。但是随着社会生活的更加丰富和工作节奏的提速,加上全球化趋势带来的派遣工作一族的壮大,有越来越多的人需要一个人用餐。于是,“一人食”成了一种文化现象,倡导一个人也要好好吃饭。能愉快地吃好一顿饭,照顾好自己,不仅是生活态度,也是你家庭责任和社会责任的体现呢。

《一人食》系列短片制作者蔡雅妮

《华尔街日报》专栏作家凯斯·菲拉兹曾与人合著过一本介绍21世纪社交技巧的书,书名叫《不要一个人吃饭》(Never Eat Alone)。可见单独就餐,是社会“禁忌”之一。这在美剧《老友记》中也有体现,有一集的故事讲瑞秋一个人外出吃饭,就被人认为是怪胎。然而随着“一人食”现象的增多,对单独用餐者大家早已经见惯不怪了。近日还有报道称,荷兰阿姆斯特丹专门开设了一间一人食餐厅“Eenmaal”,他们把座位设计成背对背的单人椅,以让孤独的食客感到更放松。在中国,从阖家团聚到商务宴席,与他人一起就餐是重要的社交活动,甚至是中国传统文化的要素之一,然而现在,“一人食”也越来越能得到理解和“无视”了。那么,一个人吃饭怎样能好好地吃并且吃得好好的呢?

一个人吃出格调

1/荷兰阿姆斯特丹开了一家一人食餐厅“Eenmaal”,把座位设计成背对背的单人椅,让孤独的食客感到更放松。

2/日本姆明咖啡馆,很贴心地安排姆明公仔坐在独身客人的对面相陪。

3/日本的独食文化由来已久,在一兰拉面餐馆,卡座被设成相互隔开,互不干扰。

4 /《孤独的美食家》中国版台湾篇剧照

美国《纽约客》周刊网站今年1月发表了一篇题为《在中国独自用餐》的文章,作者描述了自己第一次独自在中国餐厅吃饭的情景,还充满热情地实时在社交网站推特上发文:“自己吃火锅!”“无人陪伴身处绝望的时候,需要不顾一切地大吃一顿!”在很多老外的印象中,在中国找个一人安静用餐的地方,不是一件容易的事。

但如今,中国的“一人食”潮流已经开始暗涌,独自吃饭不再那么尴尬,甚至还蛮自得其乐的。这股潮流似乎肇始于2012年底上海的一位辞职媒体人蔡雅妮推出的《一人食》视频,后来还出了文字珍藏版的书,书名就叫《一人食:一个人也要好好吃饭》。《一人食》系列短片,每集3分钟,不同的主人公教授一道家常菜,以及介绍做菜者的有趣生活,基调清新浪漫又不失实用,像看一本时尚杂志。一群人吃饭,讲究的是“人情练达”;一个人吃饭,看的则是安排生活的功力。视频主人公多是年轻人,上班白领、宅男宅女、艺术家皆有,甚至还有一位单身妈妈。他们安排一碗饭的心思那么情趣盎然,生活显得乐趣无穷。

该视频在优酷的总播放量至今已逼近1000万。线下粉丝无数,去年曾经组织过一次线下2000人的美食活动和5000人的流水席,让“一个人吃饭”吃出了逼格。

蔡雅妮写的书《一人食:一个人也要好好吃饭》配图

书籍《小食光,一个人的美食手账》配图

《孤独的美食家》中国版微缩海报

一个人吃饭也要器物齐全

“一人食”这三个字,甚至也在百度百科中占据了一个词条:“一人食”是重新定义孤独饮食的“不孤独的食物美学”。这个定义,也是有着40多万粉丝的《一人食》微博帐号的简介。

美食和“不孤独”联系在一起,则多了层社会学层面上的意义。城市的公司里,那些一无所有、孤独烦闷的年轻人,一边吃着微波炉加热过的快餐,一边在网上匆匆浏览,这一景象不觉陌生。而蔡雅妮不鼓励人们吃那种用微波炉加热的快餐。她对读者说:“一个人吃饭,更不能随便,不能将就,它是静静享受、品味快乐的最佳时光,一个人也要好好吃饭!食物有超乎想象的治愈力量,它能填饱你的肚子,更能治愈你的孤独。”

推波助澜的社交媒体

“一人食”的潮流背后,最不能忽视的,是社交媒体的推波助澜。

笔者身边有位“大龄剩女”,在朋友圈中隔三差五推送自己精心烹饪的健康晚餐:玉子烧、空气锅炸排骨、糙米饭,摆盘不见得精致,却也是满满的小心思。我问她如何能把日子过得这么有质感,她的回答是:发朋友圈让爸爸看到,他就不担心我不会照顾自己了。

网络上的“一人食”文图,即使不是专门发给父母看,也都是给“别人”看的。隐形“观众”的存在,让一个人吃饭变得不孤独。《礼记·中庸》中,圣人教诲,君子慎其独,意即君子在独处时也要谨慎行事。原本一个人的时候,吃什么,怎么吃,虽不至于藏着掖着,至少也不为外人道,也没有人会关注你一个人怎么过。但社交媒体改变了“孤独”的本质——不把私生活晒晒,恐怕会被认为是个无趣过时的家伙。这股压力无形中让人慎重对待自己独自干的每一件事,吃的每一顿饭,倘若做得好,朋友圈的点赞还会激发你天天向上。

一箪食一瓢饮的美好

人们对“一人食”态度的改变,源于对生活方式的反思。

据报道,现在中国有1.8亿单身男女,这个群体中的很多人是我们所熟悉的,他们在城市中努力打拼,每周工作70个小时,回到家中,面对着一个人的餐桌,和一个人的日子。

然而,这个群体生活方式的变化速度则是你想象不到的快。就在两年前,网上还流行着这样的图片:一个男子独自吃着一碗面条,配文“哥吃的不是面条,是寂寞”。一度遍布网络的“寂寞体”,如今已踪迹难寻。

在《一人食》视频“新加坡沙爹肉串”一集中,主人公是全球五百强企业的高管,但常年投入工作,冷落了家庭,让他最终失去了妻子和孩子。这之后,不屑于庖厨的他拿起锅铲,渐渐地能够料理出一桌好菜,从厨房重新出发,找到生活的勇气。

与其自嘲“寂寞”,不如从一箪食一瓢饮开始,打造自己的趣味生活。

日本的独食文化

日本有深厚的独食文化,尤其是快节奏的上班族,工作压力不允许他们有很多时间与朋友家人一起享受美食。日本曾有一项专门针对“独食族”的调查:1/4的调查对象表示可以不在意别人眼光地一人就餐;而近一半的人却觉得这很尴尬,不得已在外就餐的话,一定会选择简单快捷的方式,如泡面、便当、寿司、拉面——著名的餐馆一兰拉面,连卡座都设置成相互隔开。还有姆明咖啡馆,很贴心地安排可爱的姆明公仔坐在独身客人的对面相陪。

日剧也将这一独特的文化现象选作主题,比如人气极高的系列片《孤独的美食家》。片子大部分篇幅都用于描述食物带来的奇妙味觉体验,通过五郎大叔自言自语的方式呈现出来。相比起被动地把“一人食”作为不得已的社会问题来考虑和解决的拉面馆、咖啡馆,《孤独的美食家》则显得悠然自在,处处表现出对这种独特生活方式的推崇和享受,让观者也忍不住想一个人下一下馆子。

“一人食”是生命中的一门课

有人说孤单不孤独的“一人食”,是一种苦中作乐的被动改变,其实更多的“一人食”族,是主动选择了这种生活方式。

网络、电脑、电话的普及,让人们有了更多沟通交流的选择,所谓聚餐也逐渐改变了它原本的属性——它不再是重要的社交手段了。于是,给每个人留下了更多可以自主安排的吃饭时间。正在兴起的健康食物消费潮流,也为人们打造精致“一人食”提供了基础。有美食大咖推荐的食材,按照网络达人的方法,用高级厨具精心烹煮,或追求健康低糖低脂,或食材新奇方法高级,最后摆入漂亮的碟儿中,还要选个光线好的地方,用各种角度拍一组照片,发到微博和朋友圈,潜台词就是:一个人也要好好吃饭。

精致生活的每一种方式,都和消费主义相关,只有吃饭这件事门槛最低,人们可以很容易地使自己吃得更好。《一人食》这种传递价值观的媒体作品,恰好迎合了这种消费需求,所以效仿者众多。

不管是孤独的解药,还是消费的需要,“一人食”是身处变革之中的国人需要的生活方式之一。每个人都会有独处时间,如何安排这一段时间,是生命中的一门功课。一个人能够照顾好自己,就不会去麻烦别人,拖累家庭,这正是对社会负责的新生活态度。

本栏目责编/廖素冰 houlai@vip.163.com

主宰者宝座 [阿尔巴尼亚]麦蒂·贝洛尔塔亚

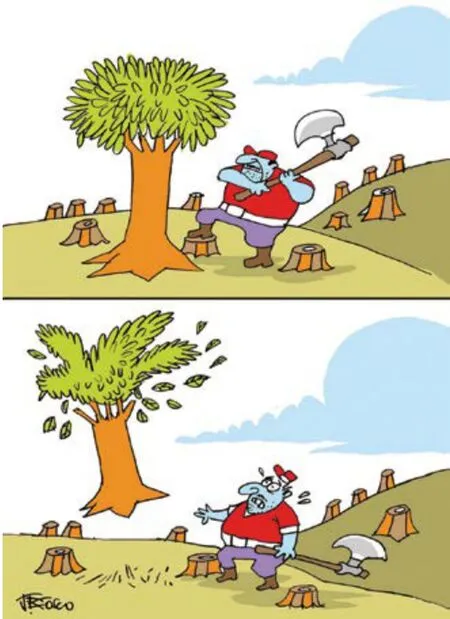

树:我自个飞走吧! [巴西]约翰·博斯科·雅科·阿泽维多

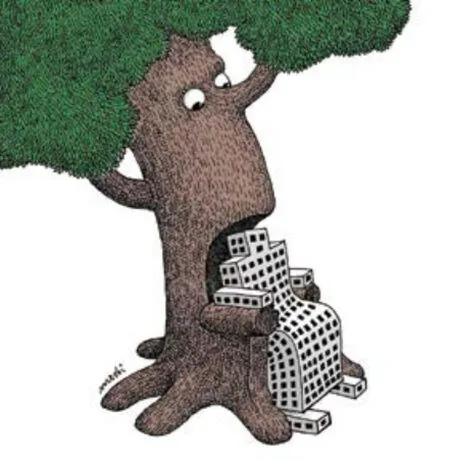

争地皮 打擂台 [伊朗]阿里·沙哈里

扔垃圾的少数派[乌克兰]迈克尔·梅耶夫斯基

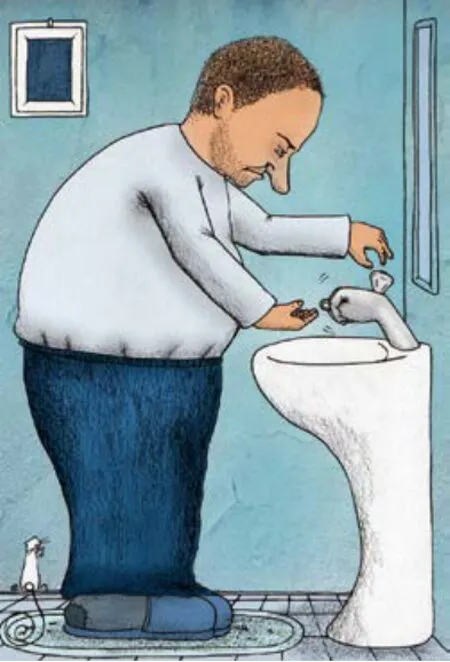

紧闭的水龙头 [土耳其]埃尔金·阿克珀纳尔

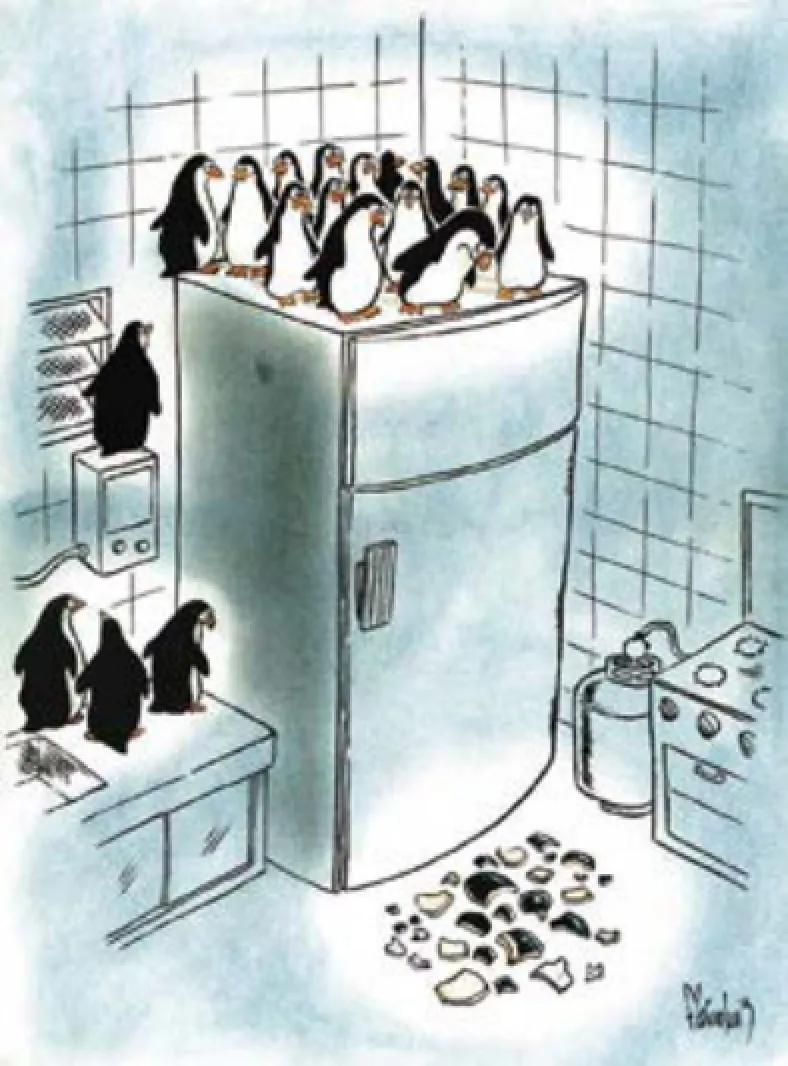

没地儿待了 [巴西]弗拉维奥·路易斯·R·诺盖拉

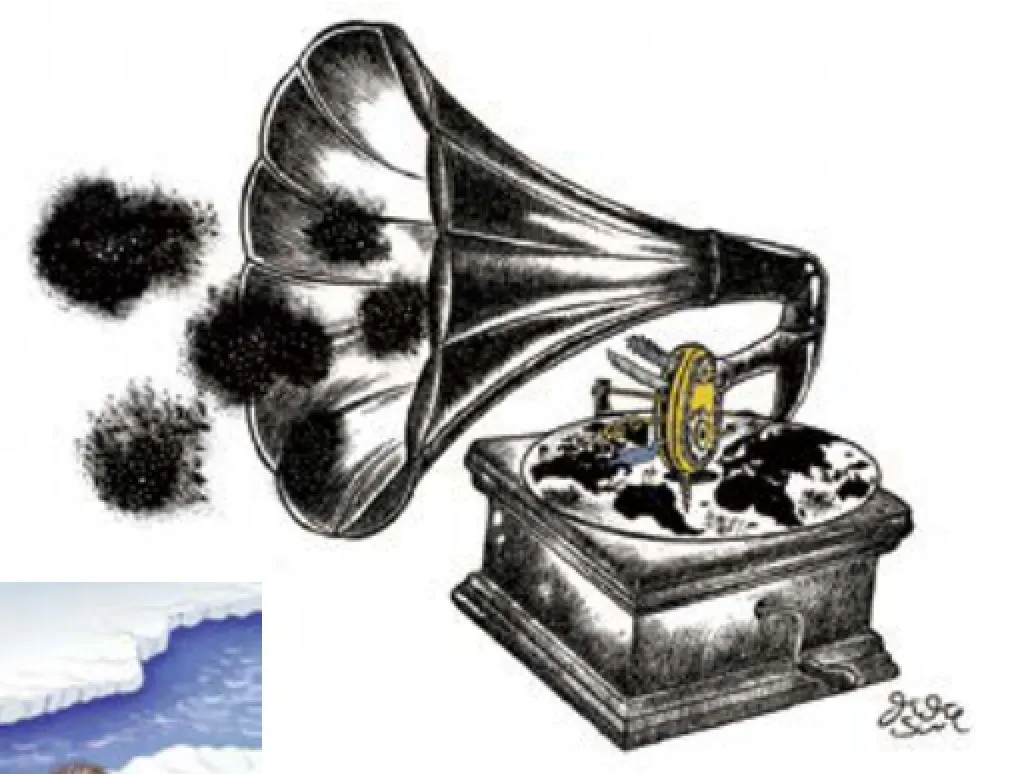

钻井声 [印尼]迪迪耶·斯里

出界 [克罗地亚]达米尔·诺瓦克

本栏目责编/曲径 qiquwanlu@hotmail.com