汉斯·米勒:来自德国的“白求恩”

2015-09-23李蔚峰

文/李蔚峰

编者按:

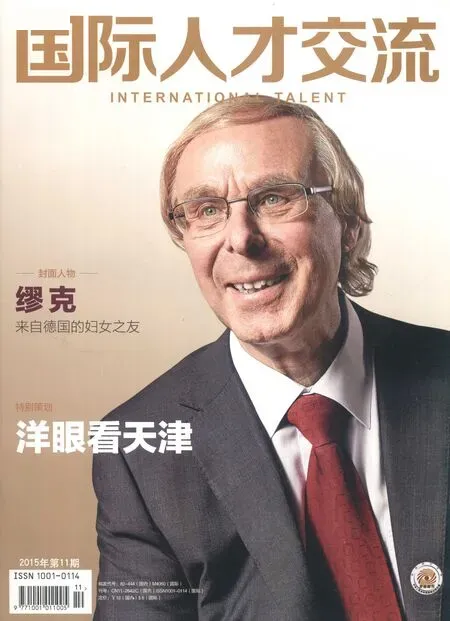

他不像白求恩般家喻户晓,但他也是在抗战年代来到中国,在战场上拯救了无数生命。他在中国生活了近60年,正是他引进了测试乙肝的试剂及乙肝疫苗技术,我国才得以成功研制出乙肝疫苗。

汉斯·米勒与夫人中村京子在自家庭院合影

来自德国的八路军战地医生

1915年,汉斯·米勒生于德国莱茵区杜塞尔多夫城,父亲是犹太人,母亲是德国人。在希特勒统治德国时,米勒来到瑞士巴塞尔大学学医。1939年,他通过一位中国同学得知,世界上最大的反法西斯战场在中国,那时他刚完成学业,拿到博士学位,正在考虑去向。得知这一消息后,他毫不犹豫地离开瑞士,甚至卖掉了自己唯一的相机筹经费,买船票来中国。

1939年5月,米勒来到香港,在宋庆龄领导的保卫中国同盟会与廖承志相识。同年9月,经廖承志、爱泼斯坦等人介绍,米勒前往延安,见到了毛主席,并参加了八路军。在延安工作一段时间后,他请求上战场。在米勒的多番请求下,中共中央批准他来到位于太行山区的八路军总部。从此,这位拥有瑞士巴塞尔大学医学博士学位的德国人,成为一名八路军的战地医生。抗日战争时期,他和中国军民一起战斗在太行山上,救治了无数抗日战士。

一次日本兵来扫荡,距离他们只有8里地,他们赶紧组织转移,那时米勒有200个伤病员,40个重伤员,他带着老百姓背伤员抬担架,一趟趟往山上送。他们抬最后一个伤员时,山下已硝烟四起。还有一次,米勒救了村里一对母子的性命。一个产妇难产,生命垂危,可他们就是不肯找一个男大夫,还是洋大夫去接生。在最后危急时刻,产妇的丈夫才跑来找米勒,最终孩子和母亲都得救了。村里人都对这个洋医生竖起了大拇指,这件事情也让米勒高兴了一辈子。

与新中国共患难

新中国成立后,汉斯·米勒于1951年1月加入中国国籍,组织上为他安排了适合他的工作,让他担任多个医学院院长的职务,他曾先后任长春第三军医大学附属医院院长、教授,沈阳医学院第二附属医院院长兼儿科系主任。

1960年,在沈阳工作的米勒由于患上了心脏病且情况比较严重,当时沈阳的医疗条件相对比较差,时任卫生部顾问马海德大夫得知他的病情后很是关心(两人在延安相识并成为好友),他建议让米勒立刻来北京接受治疗,还亲自去沈阳将米勒护送到北京。来到北京后,米勒和儿子德华先在马大夫家住了一段时间,夫人中村京子在处理完沈阳的工作之后也来到北京,一家四口搬到友谊宾馆居住了三年多的时间。

上世纪六十年代初,米勒一家也从友谊宾馆搬到了现在居住的地安门油漆作胡同。当时组织上就工作问题征求过米勒本人的意见,问他愿意去哪里工作,米勒说:“我现在身体不好,回医学院讲课恐怕身体受不了。我和京子愿意去成立不久的北京积水潭医院工作。”考虑到米勒的身体情况以及家人的具体困难,组织上同意了这个请求。那时积水潭医院刚刚建立没有几年,缺少专业技术人员。米勒被任命为教授,进行查房、病房会诊、带实习医生,同时他每周还坚持门诊三次,京子则被安排在药房做药剂师工作。

1966年“文化大革命”开始了,并在全国范围内迅速展开。积水潭医院也在劫难逃,医院的造反派分成两派,摇旗呐喊,文攻武斗,誓死捍卫着“毛主席的无产阶级革命路线”。今天你贴我的大字报,明天我就用我的大字报将你的覆盖得严严实实,最终发展到“两派”都派人看守自己的大字报,甚至发展到双方进行武斗。医院的医疗工作陷入了前所未有的困境,几乎瘫痪。所谓的医院“学术权威”们,纷纷被迫靠边站,医院的领导权也被造反派夺走了。1957年就加入了中国共产党的米勒看到这些造反派的行为非常气愤,他党性很强,认为越是在动乱的时候就更应当维护党的权威。于是他找了几个“靠得住”的党员,利用每周一次的党的民主生活会,认真学习《毛泽东语录》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著作,对医院里发生的那些是非不分、混淆黑白以及打倒一切的造反派行径表示不理解,要求党员要坚持毛泽东思想,坚持党性,不参与两派所谓的“阶级斗争”,要带头上班,让医院的医疗门诊正常地进行。后来“军宣队”进驻积水潭医院,对稳定当时的动乱局势起到了很大的作用。进入70年代,随着“文化大革命”进入尾声,医院的各项工作也逐渐恢复了正常,“靠边站”的院长和党委书记也都回到了原来的岗位,各科室的“反动学术权威”们又都重执牛耳。看到这些,米勒和京子才从一直压抑的心情里摆脱出来,全身心地投入到各自的工作之中。后来,米勒觉得继续在北京积水潭医院干下去,好像发挥不了他的长处,于是他写信给卫生部的领导请求能否去大学讲课。1972年1月他被调到北京医学院任副院长。

过年了,米勒与家人在挂灯笼

中国有了自己的乙肝疫苗

米勒的夫人京子自1945年来到中国后,就一直没有回过日本,因此也很想回去看看家人。1972年8月,当时的北京市长吴德批准米勒一家回日本探亲45天。日本首相田中角荣9月份访华,中日两国实现了邦交正常化后,一家人回国的手续也变得容易多了。那年,中村和米勒第一次带着两个孩子回到日本,探望在福冈乡下的亲人。

没想到,这次回国探亲还促成了一件大事。京子一位叫池田的老朋友建议米勒到东京,了解一下日本在医学方面的发展情况。她还推荐米勒与一位在肝炎治疗方面很有成就的西岗教授见面。米勒一直惦记着中国的肝病防治,于是专门去拜访了日本肝病学家西岗久寿弥。

一次,俩人谈起肝炎的起因,西岗教授认为是因为喝酒太多造成的。可米勒说,当时中国人大多喝不起酒,怎么也有那么多的人患肝炎病呢?经过两人多次探讨研究,决定在医治肝炎方面一起合作。西岗教授还将他研究后制成的一种医治乙型肝炎的试剂送给了米勒,这正是他一直想要的。可是,试剂在进入中国海关的时候却遇到了麻烦,米勒马上同德国驻华大使馆联系,又和当时负责此项工作的市委领导白介夫沟通说明情况后,才得以进关。

在米勒(右一)的关心支持下,北京医科大学附属人民医院肝病研究所陶其敏(中)、冯百芳(左一)等人进行的乙肝疫苗研究成果于1988 年7 月荣获国家科学技术进步一等奖

经过医疗部门研究决定,此种肝炎试剂先放在北京医学院附属人民医院进行临床实验。当时,有几位军人患了乙型肝炎,正好住在人民医院治疗。医生为他们使用了那种试剂,效果非常不错,他们的乙型肝炎得到了治愈。可是米勒从日本带回来的试剂很快就用完了,怎么办?米勒决定和医院方面合作,他们对试剂的成分进行了分析研究之后,认为中国自己也可以研制。

一次米勒在读到美国《科学》杂志上发表的一篇有关肝炎疫苗的文章后受到了很大的启发,更坚定了他和医院自己研制该种试剂的信心。那时,人民医院的条件非常艰苦,一个6平方米的小房间,试验器械就是病人吊针用的瓶瓶罐罐,设备很不完善。在培育疫苗的时候,遇到了几百次的失败,可是米勒和研制人员都没有被困难吓倒,他们夜以继日地工作,从来就没有假日,有些时候还要吃住在实验室,24小时地观察疫苗的生长情况,经过一年多的辛勤工作,疫苗终于培育成功。后来美国教授布朗伯格到中国来参观,看到疫苗竟然是在这样的小房子里研制的,惊讶得目瞪口呆。

按照医学上的要求,在制成试剂使用之前,必须要先在动物身上做试验,而猩猩由于各方面较为接近人类,是最佳的试验对象。当时经济不发达,没有那么多的钱用于购买猩猩,可是试验刻不容缓,不能耽搁,否则就会失去最佳的试验效果。这时米勒对大家说:“我年纪大了,没关系,就在我身上做试验吧!”然而一位叫陶其敏的医生首先在自己身上打了这种疫苗,米勒和其他6位参加研制的人也都先后注射了这种疫苗,三个月后抗体出来了,结果不错。接着他们又将该疫苗拿到一个患肝炎比较严重的少数民族地区使用,效果也十分显著,于是该试剂才拿到各个医院进行广泛的使用。后来,该试剂被送到长春一家医药检验所无偿进行生产,1975年开始在全国大批量生产和使用。主要用于婚检、初生婴儿免费注射乙肝疫苗以及医院的临床治疗等方面。

在米勒和陶其敏的带领下,经过10多年的积累,人民医院在肝病方面的研究走在了国内同行前列。1989年,卫生部授予他杰出的国际共产主义白衣战士荣誉证书。

1994年12月汉斯·米勒因病去世,被安葬在八宝山革命公墓。这位在中国生活近60载的白求恩式医学家,永远地留在了这片自己贡献一生的土地上。