网络对强奸犯罪影响的实证分析*

2015-09-21常宇刚

常宇刚

(西南政法大学法学院,重庆 401120)

“大数据开启了一次重大的时代转型。就像望远镜让我们能够感受宇宙,显微镜让我们能够观测微生物一样,大数据正在改变我们的生活以及理解世界的方式,成为新发明和新服务的源泉,而更多的改变正蓄势待发……”[1]“中国互联网络信息中心(CNNIC)第35次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年12月,中国网民规模6.49亿,互联网普及率达到47.9%。手机网民保持增长态势,已达5.57亿。”随着移动互联网络技术和物联网络技术的快速发展,以数量大(volume big)、多样化(variable type)、快速化(velocity fast)、价值高且密度低(value high and low density)为特征的大数据时代已经来临,无处不在的电子网络和数据交换正深刻影响着人们生活的每一个片段——包括犯罪。犯罪学经典理论认为,一定社会结构下,犯罪的数量和类型是保持相对恒定的,“每一个社会都有其应有的犯罪,这些犯罪的产生是由于自然和社会条件引起的,其质和量是与每一个社会集体的发展相适应的”[2]。同理,当社会条件出现重大变化时,犯罪的数量和方式都会发生相应的改变,网络时代的来临在为人们生活带来便捷的同时,也对犯罪产生了重大影响,它不仅导致了一系列以计算机为侵害对象、严重破坏网络安全的新的犯罪类型的出现,也导致侵犯公民人身权利的传统犯罪的发案数量和犯罪手段发生重大变化,例如强奸。

一、矛盾:强奸犯罪隐患增加与实际发案率持续降低

(一)强奸犯罪隐患增加

首先,强奸犯罪隐患大小与长期单身男性的数量直接相关。1984年,我国两院一部在《关于当前办理强奸案件中具体应用法律的若干问题的解答》(以下简称《解答》)中指出:“强奸罪是指以暴力、胁迫或者其他手段违背妇女的意志,强行与其发生性交的行为。”强奸犯罪侵犯女性的性自主权利,严重违背普适道德,社会负面影响巨大,是从古至今世界各国法律防控的重点。犯罪学经典理论认为,犯罪是一种正常的社会现象,犯罪产生的动机在于行为人某种需要无法通过合法的方式得到满足,马斯洛需要层次理论认为,性和食物属于人最低层次的需要,“生存本能动机与性本能动机都是需要层次中第一需要层次,也是最低层次的需要的体现……由生理需要引发的犯罪动机相应地具有原始性和冲动性”[3]。性作为人的基本需求之一,对于成人而言,很难长期处于被压抑的状态。

性需求在绝大多数情况下通过两性性行为得到满足。根据是否以婚姻存续为前提,两性性行为又可分为婚内性行为和非婚性行为,前者为社会所提倡,后者轻则违背道德,重则受到法律制裁,最为严重的情形就是强奸犯罪。长期处于单身状态的成年男性在其本能的作用下,在其他方式无法满足其性需求时,铤而走险实施强奸犯罪的概率远高于他人,因此,强奸犯罪隐患的大小与长期处于单身状态男性的数量有直接的关系。

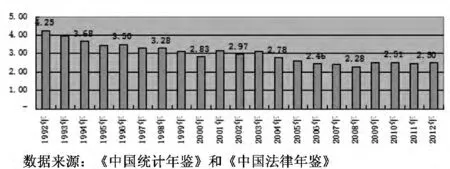

其次,长期单身男性数量上升,强奸犯罪隐患增加。数据显示,1996-2012年,我国已满15周岁的非婚成年男性人数大体呈增长趋势(见图1),社会上非婚性需求压力增大。同时,近20年来,随着我国经济的飞速发展,社会原有人口结构逐渐发生改变,我国出现了前所未有的规模化人口流动,《中国统计年鉴(2013年)》显示:在2000年,我国人户分离人口数已达到1.44亿,流动人口数为1.21亿;到了2012年,上述两数值更是分别上升到2.79亿和2.36亿,流动人口数占当年总人口数的17.43%。虽然这些流动人口中一部分是举家搬迁,但大部分是青壮年劳动力独自外出务工,即使夫妻两人同时离家,由于性别差异造成的工种不同,他们有相当一部分也是长期处于实际单身的状态,在道德与法律的双重约束下,很多人长期处于性压抑状态,强奸犯罪隐患进一步增加。

图1 1996 -2012年我国15周岁以上未婚男性人口总数(单位:人)

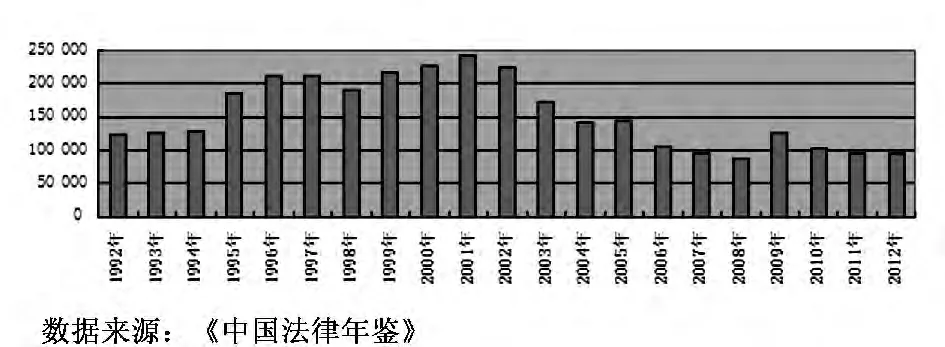

(二)强奸犯罪发案率持续降低

然而,在强奸犯罪的社会压力不断增加的前提下,我国自1992年起,强奸犯罪的实际发案率却整体上呈下降趋势(见图2),这说明在犯罪压力增加的同时,社会上还出现了使其下降的因素,而在上述压力与下降因素交互影响下,后者的作用更加显著。探寻强奸犯罪率下降的原因并对这些因素抑制犯罪的效果进行分析评价,对今后预防和控制此类犯罪有着重要的理论意义和实践价值。

图2 1992 -2012年我国强奸犯罪发案率变化趋势图(起/每十万人)

二、网络的广泛普及是强奸犯罪率下降的重要原因

(一)非婚性行为三层次分析

非婚性行为包含了三个层次:第一层次是不以婚姻存续为基础但双方自愿发生的性行为,这种方式虽然存在道德瑕疵但不违反法律,虽然在社会道德层面不加以提倡,但基于公民个人的自由和权利考量,它并不被我国法律所约束;第二层次是以金钱交易为前提双方自愿发生的性行为,这种性需求满足方式既因有伤风化而被社会主流道德所排斥,又因违反治安处罚法而应受法律处罚,但它毕竟基于双方自愿,因无被害人而显得社会危害性不大;第三层次是在女方非自愿情形下发生的强迫性行为,这种性满足方式严重侵害了妇女的性自主权利,它不仅严重违背社会普适道德,更因触犯我国刑法而应受到刑罚处罚。上述三个层次从违背道德到违反法律再到触犯刑法,社会危害程度不断加深,所应承担的责任和受到的处罚也在逐渐加重。在三种非婚性需求满足方式的选择上,出于趋利避害的本能以及投入与产出的成本核算,行为人显然更倾向于采取靠前的方式,换言之,大部分长期单身的男性,更倾向于选择无金钱交易的自愿性行为,不得已会选择有金钱交易的自愿性行为,只有当上述两种方式都难以实现时,才会铤而走险,实施强奸犯罪,因为对绝大多数男性而言,犯罪成本毕竟太高。可见,上述两种非婚自愿性需求满足方式实现的难易程度对强奸犯罪发案率的升降起着至关重要的作用。

(二)卖淫行为对强奸犯罪发案率的影响

大体而言,1992年以来,我国强奸犯罪发案率的变化经历了四个阶段:1992-2000年的持续下降阶段、2001-2003年的相对平稳阶段、2004-2008年的持续下降阶段和2009-2012年的平稳阶段。这说明有两个原因在这两个阶段分别对此类案件的下降起到了关键作用。

1992年以来,随着我国改革开放的逐步深入,人们的世界观和价值观也出现了转变,原本的男欢女爱逐渐商品化,以牟利为目的的性行为逐步在全国蔓延。短短数年间,全国卖淫嫖娼现象便开始半公开化和低端化,使这种性需求满足方式的可得性越来越强且成本越来越低。姑且不论其对与错或是否符合道德准则,卖淫嫖娼现象的普遍化是1992年后我国强奸案件降低的重要原因,同时期全国卖淫嫖娼行政案件查处数的变化趋势也证实了上述论断。1992-2001年,在强奸案件数降低的同时,卖淫嫖娼的行政案件查处数则呈上升态势(见图3)。

卖淫嫖娼案件查处数在2001年达到最高点后迅速降低,这种降低的速度虽然显得过快,与社会现实存在差距,但这至少可以说明在2001年达到顶峰后,2002年起卖淫嫖娼数量出现了下降趋势,而且这种趋势持续了数年。而同期,我国强奸犯罪发案率也进入了第二个下降期。在非婚性需求压力增大的前提下,犯罪和违法的性需求满足方式的发案数都持续下降,这说明出现了另外的比这两种方式更具有吸引力的途径在持续作用。

图3 1992 -2012年我国卖淫嫖娼查处案件数变化趋势(单位:起)

(三)网络时代的到来对强奸犯罪发案率的影响

相较于买卖式性行为和强迫式性行为,情投意合的非婚性行为显然更具有吸引力,由于这种性行为多发生在熟人之间,以往在道德的约束下,机会不多。然而,近年来随着我国数字网络的飞速发展,大量交友网站和诸如QQ、微信、陌陌等交友工具在给人们生活带来巨大方便的同时,也给“一夜情”等非婚性行为提供了更加便利的条件,在有合法而且免费的渠道满足性需要时——尽管可能被社会道德所指责,非法的且收费的方式自然会被舍弃,更遑论面临坐牢危险的犯罪行为。“2007年,《时代周刊》宣称:‘Facebook比色情网站更加流行’……许多浏览虚拟站点的成年人都是在寻找性刺激。Facebook还被用于和旧情人及艳遇新欢联系。”[4]网络的广泛普及和大量交友网站的出现,使免费性资源的获取更加便利,这客观上起到了降低强奸案件发案率和卖淫嫖娼案件数的作用。

首先,网络虚拟化,人们可以无所顾忌地寻求性需要的满足。网络是虚拟空间,它避免了人与人之间的直接接触,“在线自我表现是去躯体化的,并且不必与他人进行即时的直接眼神接触”[4]。于是,人们在网络上便失去了现实道德的约束,可以根据自身真实的需求而充分地展示自我,“自我表现已经转换为某种形式的自我编造,也可以说是将个人最好的一面在网络上展现出来”[4]。在虚拟化的前提下,个人隐私得到充分保护,基本不会因自己过激的言辞而承担现实生活中道德上的不良后果,对于长期单身的男性而言,网络无异于天堂。

其次,网络使交友更加方便快捷。失去道德约束后,人们对自我需求的提出也显得简单而直接,不再像现实社会中那样含蓄,这客观上使网络交友变得更加高效;同时,网络的广泛普及使任何小众的群体都有可能找到知音,网络用户数的逐渐增加使寻找抱有相同目的的异性更加便利。

数据显示(见图4),2001-2013年,我国上网用户数逐年快速增加,这客观上也为非婚性行为提供了更加便利的条件,为消除强奸犯罪的隐患奠定了基础。

同时,资料显示,2003-2010年,浙江省部分地区网络约会强奸案件数在约会强奸中所占比例达11%以上[5]。另外,在对重庆市主城 J区2010-2014年发生的202起强奸案件的分析中发现,网友强奸占到了总数的10.89%,这也从侧面说明了网络在满足非婚性需求方面起到了重要的作用。

图42001 -2013年我国上网用户数(单位:万人)

三、网友强奸成为强奸犯罪重要类型

网络时代的到来虽然使强奸犯罪的发案率有所降低,但这并不意味着此类犯罪问题得到了缓解,相反,网络的广泛应用正在使强奸犯罪日益复杂化。

从前人们普遍认为强奸犯罪主要发生在陌生人之间,然而,在1982年《妇女》杂志提出约会强奸(date rape)的概念,在对强奸犯罪的案例进行深入研究后,人们发现,在相当一部分情况下,强奸受害人与犯罪人相识。“随着对该犯罪现象的深入讨论,学界将‘约会强奸’概念逐渐扩展到了‘熟人强奸’(acquaintance rape)。‘熟人强奸’较之‘约会强奸’,它的概念涵义及所涉及的外延变得更加广泛。”[6]于是,根据当事人双方是否相识,强奸犯罪被分为熟人强奸和陌生人强奸两大类别。实践证明,熟人强奸与陌生人强奸具有较大区别,熟人强奸更多会伴随暴力或欺骗行为,陌生人强奸则有相当比例属于语言或肢体威胁,同时陌生人强奸更可能伴随抢劫、非法拘禁等其他违法犯罪情节。

随着网络的广泛普及,网友强奸已经占据强奸犯罪的相当比例,以往学界将网友强奸归入了熟人强奸的范畴,然而,“熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉”[7],汉语词典将“熟人”界定为“熟悉的人”,百科解释界定为“彼此比较熟悉,曾经打过交道,有一定关系的却又不是十分密切的人”。虽然“熟人”难以达到《乡土中国》所描述的只需神态表情便可交流的程度,但至少应该对彼此相貌、姓名(或绰号)、职业、爱好、住址等某一方面有较为明确的认知,而且这种认知轻易能够得到验证,而网友相互取得信息的渠道更多是通过自我介绍,很难证伪。同时,网友关系也有别于陌生人关系,他们在网上经过或多或少的沟通交流,对彼此有一定的认知——虽然有可能是虚构的信息,因此,网友强奸应该是有别于熟人强奸和陌生人强奸的第三类别,强奸犯罪中被害人与作案人的关系更加复杂,从作案的特点上看,网友强奸与熟人强奸和陌生人强奸也有所区别。

第一,从案件数量上看,网友强奸占有相当比例。通过对2010-2014年重庆市J区的202起强奸犯罪统计分析(见表1)发现,熟人强奸仍占多数,但网友强奸也已经占有相当的比例,如果除却11例未注明双方关系的案件,则网友强奸占总数的11.52%。

表1 2010-2014年重庆市J区强奸犯罪统计分析

第二,从行为过程中暴力性特征视角考量,网友强奸介于熟人强奸和陌生人强奸之间。在强奸犯罪的“强迫”性质认定时,虽然两高一部在《解答》中认为:“认定强奸罪不能以被害人有无反抗表示作为必要条件”,但是否进行了激烈的反抗仍是给双方性交行为定性的重要证据。实践证明,在95起熟人强奸中,有66起伴随激烈的暴力反抗,占案件总数的69.47%,未伴随暴力反抗的29起案件中,有10起被害人为残障人员,有4起属于骗奸;在74起陌生人强奸案件中,有44起伴随被害人的激烈反抗,其他案件多为言语或肢体威胁,由于时间和空间所迫,被害人被迫就范;而网友强奸的22起案件中,有14起伴随了被害人的激烈反抗,占此类案件数的63.64%,比例处于前两种之间,但有明显差异(见表2)。

表2 犯罪过程中伴随激烈暴力案件统计表

第三,从被害人年龄特征视角考量,网友强奸被害人年龄相对集中。在22起网友强奸案件中,被害人年龄最小为14岁零3个月,最大为30岁,年龄在17~22岁之间的有 13人,占总数的59.09%;而熟人强奸中最小的被害人仅为6岁(作案人为其继父),年龄最大者为54岁,年龄在17~22岁之间的有33人,占总数的34.74%,不满15岁的有11人,40岁以上的有7人,50岁以上1人;陌生人强奸案件的被害人中,最小被害人为5岁,最大被害人为53岁,年龄在17~22岁之间的有38人,占总数的51.35%,与网友强奸案件中同年龄阶段数值相近,同时,大龄陌生被害人也占一定比例,30岁以上被害人有19名,占总数的25.68%,其中40岁以上被害人有9名。上述数据表明,强奸案件中网友被害人的年龄段更为集中,大多数在20岁左右,她们初出社会、涉世未深,同时又充满渴望和不切实际的幻想,在尚不具备自我防护能力的情况下极易成为强奸犯罪的受害者。

第四,从职业特征视角考量,网友强奸被害人多为学生和刚刚毕业的学生。在22名网友强奸案件的被害人中,有9名是尚处于在校状态的学生,占总数的40.91%,其中有1名初中生、5名高中生和3名大学生,这与熟人强奸和陌生人强奸案件形成明显区别,可见,学生是网友强奸犯罪的高危群体。学生长期处于学校和家庭两点一线的单纯环境中,随着升学和就业压力的增大,再加上与老师和家长又缺乏有效的沟通,情绪很难得到舒缓,不少因此特别渴望得到友情和爱情,网络极易成为其宣泄情感的平台。她们还并未体味过社会的险恶,在别有用心者的甜言蜜语下,极易迷失自我,最后沦为被害者。如今,学生因见网友而被强奸的案例已屡见不鲜。

另外,由于网络交友的虚拟性,网友强奸的作案人往往在实施犯罪前会对自己进行精心伪装,当感觉掌控大局后则凶相尽显,而此时被害人以处于任人宰割的无力境地,原形毕露的作案人在实施强奸行为后,相当比例还会进一步对受害人进行侵害,如抢劫、绑架、非法拘禁等,甚至会将受害人杀害。实践证明,在调查的22例网友强奸案件中,有7起还伴有其他犯罪情节,占总数的31.82%,高于陌生人强奸(18.92%),也远高于熟人强奸(4.21%),从某种程度上看,网友强奸的社会危害性更加严重。

四、网络环境下预防强奸犯罪的几点思考

虽然当前我国非婚男性人口逐年增加,但由于网络的广泛普及使非婚自愿性行为的实现较之以往变得更加容易,强奸犯罪的发案率不升反降,然而,这并不意味着这类犯罪已经得到遏制。网络时代的到来使强奸犯罪呈现了新的趋势——网友强奸大量出现,它较之熟人强奸和陌生人强奸具有更强的针对性,同时网友强奸还很可能伴随其他严重的犯罪情节,社会危害性更大,针对这些特点,探索此类犯罪的防控措施显得十分必要。

(一)加强网络约束机制建设

近10年来,我国互联网络发展速度迅猛,但相应的约束和监督机制建设却十分滞后,身份的虚拟性和多元性,使人们在网上几乎可以为所欲为,而性作为人的基本欲望之一,在网络上也被无限放大,“由MSNBC公司做的一项调查显示,在中国约有10%的18岁以上网民沉迷于网络性爱”[8]。然而,“人类的心是需要有缰绳栓住,否则在毫无约束下的自由就是恶的开始”。加强网络约束和监管机制建设已迫在眉睫。网络实名制是网络监管的重要途径。首先,网络实名制可以使网络社会公德水平大幅提高,使网民在做出有损道德的言论或行为时有所收敛,在寻找网络性刺激时会考虑到可能带来的现实后果,从而减少强奸犯罪的潜在机会;其次,网络实名制可以使怀有强奸犯罪意图的人有所顾忌,因为其犯罪后受到刑罚处罚的风险增加,迫使其打消犯罪念头。同时,网络实名制并不与网民的网络匿名表达权相冲突,不会损害网民的言论自由和网络的社会监督功能。

(二)针对学生群体进行宣传教育

网络交友已经成为年轻人交友的重要途径,这一交友方式在中学生和大学生中更为普及。笔者在重庆市大学城针对高校学生进行的一次问卷调查显示,400名受访者中有368人认可网络交友方式,占总数的92%,有218人认可“当条件成熟时,可以和网友见面”,占总数的54.5%;在受访的243名女生中,有88名承认至少见过一次网友,占总数的36.21%,可见,网络已经成为当下学生普遍使用的交友平台。网络交友本身无可厚非,但由于学生学习生活环境单纯,自我保护能力较差,他们已经成为网络强奸犯罪的主要对象,因此对其进行针对性的宣传教育显得十分必要。首先,可以通过举办讲座的形式,对典型的利用网络社交进行犯罪的案例进行剖析,使学生对包括网友强奸在内的一些典型案例有所认识,从而提高警惕;其次,可以针对网友强奸的典型作案手法进行防范宣传,如不单独与异性网友见面,尽量查证网友的真实身份,绝不能使自己陷入孤立无援的境地等。这样的宣传教育,能够使学生群体对网络强奸犯罪保持警惕,增强自身防范意识,从而减少潜在的成为被害人的可能性。

(三)加强打击网友强奸犯罪

“不让真正的罪犯找到任何安身之地,这是防范犯罪的极有效的措施。”[9]在事前加强防范的同时,对于已经发生的网友强奸犯罪,我们应加强打击力度。首先,应帮助受害人打消顾虑,鼓励她们主动报案并积极配合侦查。由于传统观念的影响,不少强奸受害人,尤其是学生群体受害人,会选择忍气吞声,这无疑更加助长了犯罪人的嚣张气焰。加强宣传并深入调查,减少网友强奸案件的犯罪黑数,对打击和防范此类犯罪有着十分重要的作用。其次,建立专业的网络警察队伍,对交友网站等网络强奸犯罪人经常出没的地方进行强有力的监控,使犯罪分子无所遁形,对于打击此类犯罪也十分有效。

网络的飞速发展对强奸犯罪的数量和手段产生了深刻的影响,在充分认识此类犯罪变化趋势的基础上,切实有效地对其进行打击和防控仍任重而道远。

[1] 维克托·迈尔-舍恩伯格,肯尼思·库克耶.大数据时代[M].盛阳燕,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2013:1.

[2] 恩里科·菲利.实证派犯罪学[M].郭建安,译.北京:中国人民公安大学出版社,2005:183.

[3] 刘建清.犯罪动机与人格[M].北京:中国政法大学出版社,2009:94.

[4] 马修·弗雷泽,杜塔.社交网络改变世界[M].谈冠华,郭小花,译.北京:中国人民大学出版社,2013:35-37.

[5] 倪晓峰.网络约会强奸:熟人强奸犯罪的新趋向[J].公安学刊(浙江警察学院学报),2012(5):80.

[6] 倪晓峰.熟人强奸:犯罪类型与人际关系的实证研究[J].犯罪研究,2012(2):67.

[7] 费孝通.乡土中国[M].南京:江苏文艺出版社,2012:9.

[8] 海剑.E时代深度焦虑:网络性瘾[J].检察风云,2006(21):56.

[9] 切萨雷·贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].黄风,译.北京:中国法制出版社,2005:75.