投入产出法测算CO2排放量及其影响因素分析

2015-09-19刘宇吕郢康周梅芳

刘宇 吕郢康 周梅芳

摘要 近年来,能源和环境问题受到广泛关注,二氧化碳排放量作为重要指标,不仅决定了人们对于碳排状况的认识,更会对我国的产业结构调整、减排计划的执行以及国际碳排责任的判定产生影响。然而,目前对于测算方法和其影响因素却鲜有系统的整理和分析。本文梳理了当前主要的二氧化碳排放量计算方法,并基于投入产出法,对比计算了不同考虑因素对于二氧化碳排放量计算的影响,得到各种条件变动情况下所导致的测算偏差,并对此进行了分析。研究发现,是否考虑能源转化、资本形成总额及出口调出的能源投入,是否考虑水泥的过程排放,都将会引起二氧化碳排放量测算的偏差。具体来讲,若不剔除能源的转化部分,会使中间使用排放量被高估0.3%,最终使用排放量被低估11.7%;若不减去资本形成总额及出口调出的能源投入,会使中间使用排放量被低估3.0%,最终使用排放量被高估103.5%;若不考虑水泥的过程排放,会使中间使用排放量被低估10.1%,总排放量被低估9.8%。最后,本文对碳排计算的方法和准确性问题提出了建议。

关键词 二氧化碳排放;投入产出法;影响因素

中图分类号 F205 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2015)09-0021-08 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.09.004

进入21世纪以来,温室效应逐渐凸显,能源流失问题也日益严重,二氧化碳排放的控制问题已上升到全球层面。在这种背景下,针对二氧化碳排放量的计算在当前的研究中显得尤为重要,其计算结果的准确性不仅直接决定了社会和政府对于碳排放状况的认识,更会对我国的高耗能产业结构调整、减排计划的执行以及国际碳排责任的判定产生影响。因此,不断分析、对比各种计算方法的影响因素、改进计算方法、修正计算结果并对计算进行深入分析,已经成为碳排放相关研究的重要基石。

1 文献综述

目前主要的二氧化碳计算方法有能源消耗法、生命周期评价法(LCA,Life Circle Assessment)和投入产出法(IO,InputOutput)。能源消耗法计算二氧化碳排放量是指以统计资料为依托,根据能源的消耗量以及二氧化碳的排放系数进行对二氧化碳排放量的估算。这一计算方法的数据选取较为灵活,可以针对具体的问题选取适合的数据进行分析,许多学者采用这一方法进行计算。但该方法也存在一定问题,比如数据来源不正统可能会导致计算结果较实际偏差过大。何建坤[1]根据Kaya公式及其变化率分析了中国及一些发达国家的二氧化碳排放峰值,并发现单位能耗的二氧化碳排放强度年下降率大于能源消费的年下降率。赵敏等[2]根据2006年IPCC二氧化碳排放计算指南中的公式及二氧化碳排放系数,计算了上海市1994-2006年间能源消费的二氧化碳排放量,并以此分析了二氧化碳排放强度下降的原因。曹孜等[3]根据化石能源的消耗量计算了2008年总体与各部门的二氧化碳排放量以及1990-2008年碳排放强度的发展趋势,从而进一步研究二氧化碳排放量与产业增长之间的关系。汪莉丽等[4]根据全球及各地区的能源消费历史数据分析了以往的二氧化碳排放总量、二氧化碳排放累积量和人均二氧化碳排放量,并以此预测了未来的能源消费二氧化碳排放情况。李宗逊等[5]根据昆明市的工业能耗统计数据对昆明市的工业二氧化碳排放、行业二氧化碳排放强度及行业分布做了探究。

生命周期评价法计算二氧化碳排放通常以活动环节为分类单位,要求详细研究测度对象生命周期内的能源需求、原材料利用和活动造成的废弃物排放。这一方法能够具体到产品原材料资源化、开采、运输、制造/加工、分配、利用/再利用/维护以及过后的废弃物处理等各个环节,多被用于建筑领域。但在计算生产工序复杂的产品时,存在计算工作量大等缺陷。刘强等[6]利用全生命周期评价的方法对中国出口的46种重点产品进行了碳排放测算,发现这些产品的二氧化碳排放量占全国二氧化碳排放量的比例非常高。张智慧等[7]基于可持续发展及生命周期评价理论界定了建筑物生命周期二氧化碳排放的核算范围并给出了评价框架和核算方法。张陶新等[8]利用生命周期法构建了测算建筑二氧化碳排放的计算模型,并通过构建的模型分析了中国城市建筑二氧化碳排放的现状。

投入产出法计算二氧化碳排放量主要以投入产出表为依据,可以根据产品的直接消耗系数及完全消耗系数分别估算二氧化碳的直接排放和间接排放。直接消耗系数是指某一产品部门在单位总产出下直接消耗各产品部门的产品或服务总额。完全消耗系数是指某一部门每提供一个单位的最终产品,需要直接和间接消耗(即完全消耗)各部门的产品或服务总额。这一计算方法的优势在于可以进行隐含二氧化碳排放(Embodied Carbon Emission)的估算,并且在对于多行业二氧化碳排放进行计算时通过直接消耗系数矩阵以及完全消耗系数矩阵进行一次性估算,减少行业分类的工作量。但是,投入产出法的缺点在于其在计算结果的准确度上不如前两种二氧化碳排放计算法,因而多被用于隐含二氧化碳排放的计算。Lenzen[9]利用投入产出模型研究了1992年和1993年澳大利亚居民最终需求的能源消费及温室气体排放情况,发现65%以上的温室气体来自能源的隐含消费。Ahmed和Wyckof[10]根据投入产出方法估算了全球24个国家的贸易隐含碳,证实了产业地理转移对全球二氧化碳排放的影响。刘红光等[11]、孙建卫等[12]均采用区域间的投入产出表对中国各区域各行业的二氧化碳排放量做了测算,并针对区域碳减排做了分析。何艳秋[13]利用投入产出法计算了各行业的二氧化碳排放系数,并进一步计算了行业最终产品的直接二氧化碳排放量以及消费中间产品的间接二氧化碳排放量。

二氧化碳排放量的计算方法种类繁多,各有利弊,而现有文献大多是选取其中一种方法对二氧化碳排放量进行估算,少有针对不同方法的比较研究和对不同影响因素的量化分析。本文梳理了当前主要的二氧化碳排放量计算方法,并基于投入产出法,对比计算了不同考虑因素对于二氧化碳排放量计算的影响,得到各种条件变动情况下所导致的测算偏差。基于投入产出法,对比分析了不同考虑因素对于二氧化碳排放量计算的影响,并计算了各种条件变动情况下的计算偏差。

2 计算方法及数据来源

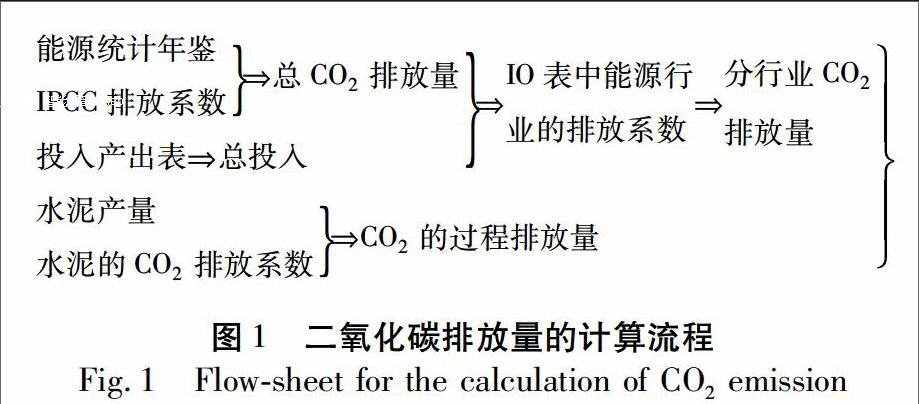

二氧化碳排放主要包括能源燃烧的二氧化碳排放和水泥生产过程的二氧化碳排放两类。其中,能源燃烧的二氧化碳排放是指各行业燃烧各种能源所产生的二氧化碳排放,主要根据能源行业对各个行业的能源投入进行计算。水泥生产过程的二氧化碳排放是指在水泥生产过程中因化学反应而产生的二氧化碳排放,主要根据水泥的产量及相关的排放系数进行计算。两种来源涉及不同的行业,由于各行业在生产、加工过程中都需要能源提供热力、动力等,因此各行业均存在能源燃烧二氧化碳排放,而水泥生产的过程排放主要与水泥生产相关,属于非金属矿物制品业的二氧化碳排放。具体来说,这两类二氧化碳排放量的计算思路如下:

本文所介绍的二氧化碳排放量计算法适用于各类能源消耗量已知、各行业的能源使用量已知、水泥产量已知并且能源燃烧和水泥生产过程的二氧化碳排放系数均已知的情况,可以计算各年度国家或地区的总二氧化碳排放情况以及分行业二氧化碳排放情况。为方便介绍,本文以2007年中国的二氧化碳排放情况为例,给出其排放量的计算方法。选取的数据来源主要包括2007年的中国能源平衡表与投入产出表,各能源的平均低位发热量以及单位产热量下的二氧化碳排放系数,此外还需要水泥产量与水泥生产的二氧化碳排放系数等。其中,2007年的中国能源平衡表与各能源的平均低位发热量取自国家统计局出版的《2008年能源统计年鉴》,内容包括2007年中国的能源使用情况;各能源在单位产热量下的二氧化碳排放系数取自日本全球环境战略研究所出版的《2006年IPCC国家温室气体清单指南》,指的是各能源在燃烧后每产生单位热量所排放的二氧化碳量;水泥产量取自国家统计局公布的2007年全国30个省份水泥产量数据,全国的水泥产量本文认为是各省水泥产量的加总;而水泥生产的二氧化碳排放系数取自Greenhouse Gas Protocol网站关于波特兰水泥系数的计算。波特兰水泥是以水硬性硅酸钙类为主要成分之熟料研磨而得之水硬性水泥,通常并与一种或一种以上不同型态之硫酸钙为添加物共同研磨,其二氧化碳排放系数适用于对水泥生产过程中普遍的二氧化碳排放量计算。

3 二氧化碳排放量计算

3.1 能源燃烧的二氧化碳排放

全国的总二氧化碳排放量主要通过能源消耗量计算,而分行业的二氧化碳排放主要是将全国的二氧化碳排放总量按行业能耗的比例进行分解得出。在已知能源的燃烧量及二氧化碳排放系数时,二氧化碳排放量为能源的燃烧量与二氧化碳排放系数的乘积。

3.1.1 能源燃烧量

能源的燃烧量计算的关键问题在于将“没有用于燃烧”的能源消费量从总量中剔除。根据能源平衡表显示,各种能源用于燃烧的部分包括能源的终端消费量、用于火力发电的消费量以及用于供热的消费量,不包括在工业中被用作原料、材料的部分。

3.1.2 能源的二氧化碳排放系数

能源燃烧的二氧化碳排放系数通过平均低位发热量和单位热量的二氧化碳排放系数计算。已知各能源燃烧产生单位热量的二氧化碳排放系数和各能源的平均低位发热量(即单位质量的各类能源在燃烧过程中产生的热量),将各能源燃烧产生单位热量的二氧化碳排放系数与其平均低位发热量相乘,即可得出每单位质量的各类能源在燃烧过程中排放的二氧化碳总量,也即各能源的二氧化碳排放系数,计算过程如公式(4)所示,其计算结果见表2。

3.1.3 能源行业的二氧化碳排放系数

通过以上两部分计算,已经可以得到全国的二氧化碳排放量,接下来需要计算分行业的二氧化碳排放量。如图1的计算流程图所示,计算各行业的二氧化碳排放需要用到各能源行业的二氧排放系数以及各能源行业向所有行业的投入关系。

燃烧所产生的二氧化碳排放量,但由于本文使用的中国42部门投入产出表中提供的能源行业仅有煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦及核燃料加工业、燃气生产和供应业4个,这些能源行业与各个化石能源之间存在的对应关系如下:煤炭开采和洗选业包括的能源有原煤、洗精煤和其他洗煤,石油和天然气开采业包括原油和天然气,石油加工、炼焦及核燃料加工业包括汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、其他石油制品、焦炭和其他焦化产品,燃气生产和供应业包括焦炉煤气和其他煤气。各能源行业产生的二氧化碳排放量即为燃烧与其相关能源产品所产生的二氧化碳排放量之和。

这里需要说明的是,在使用投入产出法计算各行业的能源消耗量时,是否剔除能源的转化部分、是否减去固定资本形成及出口投入都会导致二氧化碳排放结果的不同。原因在于,虽然全国42部门所需的能源均是由四个能源行业提供,但这四个能源行业所投入的能源却并非全部用于国内产品生产的能耗,其中有三种用途需要在计算时单独处理:①作为原材料进行加工转换的部分,如煤炭炼焦、原油加工为成品油、天然气液化等的消耗;②作为存货及固定资本形成等的部分;③作为能源产品出口给国外或调出本地的部分。由于这些部分的燃烧过程不在本地,所排放的二氧化碳也不属于本地排放。因此,在计算能源行业的投入金额时,是否剔除这三部分,会对计算结果产生影响。

本文将分别计算是否剔除以上三部分能源消耗的情况。首先,在不剔除这三类能源消耗的情况下,各能源行业用于燃烧部分的总投入金额为:

3.1.4 各行业的能源燃烧排放

在以上计算的基础上,可以计算投入产出表中42行业各自的能源燃烧排放量。计算方法如公式(8)所示,将投入产出表中能源行业j对行业k的能源投入,乘以公式(7)中能源行业j的二氧化碳排放系数,可以计算得出能源行业j给行业k带来的二氧化碳排放量。而行业k的能源燃烧排放为各能源行业投入到行业k的能源燃烧排放量之和,即:

3.2 水泥生产过程的二氧化碳的排放

由于水泥在生产过程中会产生复杂的化学反应,产生二氧化碳,这部分二氧化碳排放被称之为水泥生产的过程排放,在我国二氧化碳排放总量中占到相当比例,因此,在计算中国的二氧化碳排放总量时,是否考虑水泥的过程排放也会影响最终的计算结果。

水泥的生产属于非金属矿物制品业,其二氧化碳排放的计算公式为:

EC=QC×v (9)

其中:EC为水泥生产中的二氧化碳排放量,QC为水泥的总产量,v为水泥生产的二氧化碳排放系数。

本文选取的水泥生产二氧化碳排放系数为波特兰水泥系数,根据Greenhouse Gas Protocol,取值为每t的水泥产量在生产过程中排放

0.502 101 6 t的二氧化碳。水泥产量方面,根据国家统计局统计数据,将中国各省在2007年的水泥产量加总后可得全国在2007年的水泥总产量,共计135 957.6万t。将这两个数据代入公式(9)中计算可得,2007年中国水泥生产过程中的二氧化碳排放总量为68 264.5万t。需要指出的是,在分行业统计的二氧化碳 排放中这一排放属于非金属矿物制品业。

4 不同考虑因素对计算结果的影响

根据本文第二部分对计算方法的介绍可以发现,从“是否剔除能源的转化部分”、“是否减去固定资本形成总额与出口、调出的能源投入”以及“是否考虑水泥生产的过程排放”这3个角度出发,我们可以用23=8种方式对二氧化碳的排放量进行计算,如表3所示。理论上“剔除能源的转化部分,减去固定资本形成总额与出口、调出的能源投入并且加上水泥生产过程排放”的情况下所得计算结果是最为准确的。因此,为了保证计算结果的准确性,在条件允许的情况下,上述三个角度的问题均需要考虑在内。当数据缺失的时候,就需要进行折衷,采取其他几种“不完美的”方法进行计算:比如当能源转化情况不明,即

能源转化率或能源转化量未知的情况下,应选取不剔除能源的转化部分的方法计算;当缺乏固定资本形成总额与出口、调出能源投入的信息,也即投入产出表最终使用部分情况不明时,应选取不减固定资本形成总额与出口、调出的能源投入的方法计算;而在水泥产量或水泥生产的二氧化碳排放系数未知时,计算中不考虑水泥生产的过程排放。相应地,如果这三个角度的问题没有被完全考虑,计算结果也会存在一定程度的偏差。只有在偏差度允许的情况下,该计算方法才是有意义的。因此在采取这些方法计算时,应首先确定各个方法计算结果的准确性。

为了分析各种方法计算得到的二氧化碳排放量的准确性,本文分别利用以上8种“不完美的”计算方法计算了中国2007年的二氧化碳排放量。表3中以“是否剔除能源的转化部分”、“是否减去固定资本形成总额与出口、调出的能源投入”以及“是否考虑水泥生产的过程排放”作为计算变量,展示了各种计算方法得到的结果。当变量取1时为考虑该角度的计算方法,变量取0时为不考虑该角度的计算方法,一共列出8种二氧化碳排放量的计算方法。其中,由于三个变量均取1时,(即“剔除能源的转化部分,减去固定资本形成总额与出口、调出的能源投入并且加上水泥生产的过程排放时”)所得到的计算结果最为准确,因此表3中以三个变量均取1的情况为基准情况,并将其余方法的计算结果与基准情况进行比较,得出各方法下计算结果的准确性偏差。

总排放量方面,计算结果显示,总排放量仅受“是否考虑水泥的过程排放”影响。如表3所示,总排放量的取值仅有两种情况,考虑水泥的过程排放时总排放量为695 167.1万t,不考虑水泥的过程排放时总排放量为626 902.6万t。原因在于本文中二氧化碳排放量的计算包括能源燃烧二氧化碳排放量的计算和水泥生产二氧化碳排放量的计算两类,其中燃烧排放的总量是根据能源平衡表中能源燃烧量计算得出,如前文中的公式(3)所示,与公式(5)、(6)中“是否剔除能源的转化部分”、“是否减去资本形成总额及出口和调出”无关(只影响结构不影响总量),因此总排放量仅受“是否考虑水泥的过程排放”影响。

不考虑能源的转化部分会使中间使用二氧化碳排放量被高估,最终使用二氧化碳排放量被低估。如表3所示,在不剔除能源的转化部分,减去资本形成总额及出口、调出的能源投入,并考虑水泥的过程排放时,中间使用的二氧化碳排放量较基准情况高出0.3%,最终使用的二氧化碳排放量较基准情况低11.7%。原因在于不剔除能源的转化部分即认为所有的能源投入均被用于燃烧,这其中包括真正用于燃烧的部分和实际用于转化的部分,而用于转化的部分在转化成新的能源后也会再次作为燃烧部分计算,也即这部分能源燃烧会被计算两次。这意味着在计算各行业的二氧化碳排放量时,存在转化工序的行业,其能源燃烧量被高估,总燃烧量一定的情况下,其他没有转化工序的行业和最终使用中的能源燃烧量会被低估,导致最终使用二氧化碳排放量的低估及中间使用二氧化碳排放量的高估。不考虑资本形成总额及出口、调出的能源投入会使中间使用二氧化碳排放量被低估,最终使用二氧化碳排放量被高估。表3显示,在不减资本形成总额及出口、调出的能源投入,剔除能源的转化部分,并考虑水泥的过程排放时,中间使用二氧化碳排放量较基准情况低3.0%,最终使用二氧化碳排放量较基准情况高103.5%。原因在于能源行业对资本形成总额(包括固定资本形成总额和存货增加)的投入是将该部分能源以固定资本的形式保留到库存中,并未用于燃烧,而能源行业的出口与调出是将能源以商品的形式转移出本地,其之后无论是否用于燃烧,产生的二氧化碳均不属于本地排放。如果不考虑公式(6)中能源行业j对资本形成总额及出口、调出的能源投入,会使得该能源行业j的总投入金额Dj被高估,从而导致公式(7)中二氧化碳排放系数ej被低估,那么所有通过ej计算的行业二氧化碳排放量均会被低估,使得计算所得各行业的二氧化碳排放量下降,中间使用的二氧化碳排放量减少,而最终使用的二氧化碳排放量增加。

不考虑水泥的过程排放会使中间使用中非金属矿物制品业的二氧化碳排放量被低估。水泥的二氧化碳排放是指在水泥生产过程中,由于化学反应产生的二氧化碳排放,它属于非能源燃烧的二氧化碳排放。根据前文的计算,2007年全国水泥生产的过程二氧化碳排放量为68 344.7万t,因此表3所示“是否考虑水泥的过程排放”,也即是否在非金属矿物制品业的二氧化碳排放中加上水泥生产的过程排放量,可以看到在不考虑水泥的过程排放,剔除能源的转化部分,并减去资本形成总额及出口、调出的能源投入时,中间使用部分的二氧化碳排放量较基准情况减少10.1%。实际上,非能源排放,也即过程排放还包括其他化学反应排放、碳水饮料的排放等,本文仅考虑水泥生产这一项过程排放的做法也有待在后续研究中进行进一步的完善。

综上所述,在剔除能源的转化部分、减去资本形成总额及出口调出的能源投入并考虑水泥的过程排放时计算方法最为准确,与之相反,忽略所有以上因素的计算方法偏差最大。此外,不剔除能源的转化部分、不减资本形成总额及出口调出的能源投入、不考虑水泥的过程排放均会导致计算结果被高估或低估。根据中间使用排放量比较,这三个变量的计算优先度为水泥的过程排放最重要(缺失导致结果偏低10.1%),资本形成总额及出口、调出的能源投入次之(缺失导致结果偏低3.0%),能源的转化部分最末(缺失导致结果偏高0.3%)。根据最终使用排放量比较,这三个变量的计算优先度为资本形成总额及出口、调出的能源投入最重要(缺失导致结果偏高103.5%),能源的转化部分次之(缺失导致结果偏低11.7%),水泥的过程排放不产生影响。根据总排放量比较,这三个变量的计算优先度为水泥的过程排放最重要(缺失导致结果偏低9.8%),能源的转化部分与资本形成总额及出口、调出的能源投入不产生影响。不仅如此,当这三个变量中有两个或三个取0时,计算结果同时受这两三个变量缺失的影响,二氧化碳排放量的变化幅度叠加。表3显示,仅考虑剔除能源的转化部分时,中间使用排放量被低估13.2%,最终使用排放量被高估103.5%;仅考虑资本形成总额及出口、调出的能源投入时,中间使用排放量被低估9.8%,最终使用排放量被低估11.7%;仅考虑水泥的过程排放时,中间使用排放量被低估2.1%,最终使用排放量被高估71.0%;三个变量均不考虑时,中间使用排放量被低估12.2%,最终使用排放量被高估71.0%。

5 结论及建议

本文梳理了当前主要的二氧化碳排放量计算方法,并基于投入产出法,对比计算了不同考虑因素对于二氧化碳排放量计算的影响,研究发现:计算方法方面,本文认为二氧化碳排放的主要来源可以分为能源燃烧排放和水泥生产过程排放两大类,在进行行业二氧化碳排放量的计算时应将这两部分都考虑在内。其中,能源燃烧的二氧化碳排放量可根据分行业的能源消耗量计算,水泥生产的二氧化碳排放量可根据全国水泥产量计算。该方法不仅可以避免能源消耗法数据选取不统一、生命周期评价法多行业计算工作量大,投入产出法计算结果较粗糙等缺陷,得出较为准确的计算结果,还可以同时进行多省份、多行业二氧化碳排放量的计算,简化计算步骤,提升计算效率。计算准确性方面,“是否剔除能源的转化部分”、“是否减去固定资本形成总额与出口、调出的能源投入”以及“是否考虑水泥生产的过程排放”3个因素将对我国二氧化碳排放量的计算结果产生影响。其中,“是否考虑水泥生产的过程排放”影响碳排总量的计算,而其他2个因素主要影响碳排放量的结构。本文认为,在“剔除能源的转化部分、减去资本形成总额及出口调出的能源投入、考虑水泥的过程排放”情况下得到的二氧化碳排放量计算结果最为准确。在此基础上,若不剔除能源的转化部分,会使中间使用排放量被高估0.3%,最终使用排放量被低估11.7%;若不减去资本形成总额及出口调出的能源投入,会使中间使用排放量被低估3.0%,最终使用排放量被高估103.5%;若不考虑水泥的过程排放,会使中间使用排放量被低估10.1%,总排放量被低估9.8%。

基于以上结论,本文提出以下建议:

(1)不断推进二氧化碳计算方法的相关研究,提高对计算结果准确性的关注和重视。二氧化碳排放量作为衡量多种能源和环境问题的主要指标,其计算结果的准确性具有非常重要的意义。从总量上看,我国二氧化碳排放量的大小直接决定了社会各界对于我国碳排放现状的认识,然而,忽视水泥生产过程排放等因素将会使我国碳排总量被低估接近10%,这将直接影响我国社会各界对自身排放现状的正确认识,难以引起人们对能源和环境问题的重视,拖缓减排政策的推广力度和执行程度,甚至影响我国减排目标的达成。排放结构上看,能源转化、资本形成以及出口和调出等因素将会影响我国碳排结构的准确性,影响高耗能产业的确定和低碳产业结构调整。此外,在国际社会方面,各国减排责任的划分越来越多受到关注,我国作为快速崛起的重要经济体,其减排责任的确认更是备受瞩目。因此,我国碳排量计算的准确性决定着我国在国际社会是否承担了合理的减排责任,这一点不仅关乎我国和其他发展中国家的国际责任,更是世界环境问题的主要议题。

(2)关注二氧化碳排放量计算方式的选择,在误差允许的范围内选择准确度更高的方式进行计算。本文从3个角度出发,提供了计算二氧化碳排放量的8种不同方式,确定了最为准确的计算方式并对其他方式的偏差进行了计算和分析。各种方式对不同的影响因素各有取舍,侧重点各不相同,准确度也有所偏差。因此,在数据可及性满足且工作量大小适当的前提下,建议学者采用本文确定的准确方法进行二氧化碳排放量的计算,然而,如果数据不够充分或受工作量大小限制,则应根据本文得到的各种方法的偏差原因和偏差幅度,在误差允许的范围内,针对不同的研究目的选取各自重点关注的主要问题,进而选取在重要环节上准确度更高的方法进行计算,以在最大程度上保证计算结果的准确性。

(编辑:徐天祥)

参考文献(References)

[1]何建坤.CO2排放峰值分析:中国的减排目标与对策[J].中国人口·资源与环境,2013,23(12):1-9.[He Jiankun. Analysis of CO2 Emissions Peak: Chinas Objective and Strategy [J]. China Population Resources and Environment, 2013,23(12): 1-9.]

[2]赵敏,张卫国,俞立中.上海市能源消费碳排放分析[J].环境科学研究,2009,22(8):984-989.[Zhao Min, Zhang Weiguo, Yu Lizhong. Carbon Emissions from Energy Consumption in Shanghai City [J]. Research of Environmental Science, 2009, 22(8): 984-989.]

[3]曹孜,彭怀生,鲁芳.工业碳排放状况及减排途径分析[J].生态经济,2011,(9):40-45.[Cao Zi, Peng Huaisheng, Lu Fang. Industrial Carbon Emissions Status and Analysis on Emission Reduction Methods [J]. Ecological Economy, 2011,(9): 40-45.]

[4]汪莉丽,王安建,王高尚.全球能源消费碳排放分析[J].资源与产业,2009,11(4):6-15.[Wang Lili, Wang Anjian, Wang Gaoshang. Study on Carbon Emissions of Global Energy Consumption [J]. Resources and Industries, 2009, 11(4):6-15.]

[5]李宗逊,支国强,魏星.昆明市工业碳排放估算初探[J].环境科学导刊,2011,30(5):10-14.[Li Zongxun, Zhi Guoqiang, Wei Xing. Primary Estimation of CO2 Emissions of the Industry in Kunming Region [J]. Environmental Science Survey, 2011,30(5): 10-14.]

[6]刘强,庄幸,姜克隽,等.中国出口贸易中的载能量及碳排放量分析[J].中国工业经济,2008,(8):46-55.[Liu Qiang, Zhuang Xing, Jiang Kejuan, et al. Energy and Carbon Embodied in Main Exporting Goods of China [J]. China Industrial Economics, 2008,(8): 46-55.]

[7]张智慧,尚春静,钱坤.建筑生命周期碳排放评价[J].建筑经济,2010,(2):44-46.[Zhang Zhihui, Shang Chunjing, Qian Kun. Analysis on the Building Carbon Emission by LCA [J]. Construction Economy, 2010, (2): 44-46.]

[8]张陶新,周跃云,芦鹏.中国城市低碳建筑的内涵与碳排放量的估算模型[J].湖南工业大学学报,2011,25(1):77-80.[Zhang Taoxin, Zhou Yueyun, Lu Peng. Estimation Model of Carbon Emission and Connotation of Chinas Urban LowCarbon Building [J]. Journal of Hunan University of Technology, 2011, 25(1): 77-80.]

[9]Lenzen M. Primary Energy and Greenhouse Gases Embodied in Australian Final Consumption: An Inputoutput Analysis [J]. Energy Policy, 1998,26 (6): 495506.

[10]Nadim Ahmad, Andrew Wyckoff. Carbon Dioxide Emissions in International Trade of Goods [EB/OL]. http://ideas.repec.Org/p/oec/stiaaa/2003-15-en.html.

[11]刘红光,刘卫东,唐志鹏,等.中国区域产业结构调整的CO2减排效果分析:基于区域间投入产出表的分析[J].地域研究与开发,2010,29(3):129-135.[Liu Hongguang, Liu Weidong, Tang Zhipeng, et al. Industry Structure Adjustmeng for CO2 Emission Reduction in China: On the Base of Interregional InputOutput Method [J]. Areal Research and Development, 2010, 29(3): 129-135.]

[12]孙建卫,陈志刚,赵荣钦,等.基于投入产出分析的中国碳排放足迹研究[J].中国人口·资源与环境,2010,20(5):28-34.[Sun Jianwei, Chen Zhigang, Zhao Rongqin, et al. Research on Carbon Emission Footprint of China Based on Inputourput Model [J]. China Population, Resources and Environment, 2010, 20(5): 28-34.]

[13]何艳秋.行业完全碳排放的测算及应用[J].统计研究,2012,29(3):67-73.[He Yanqiu. The Measurement and Application of Industry Complete Carbon Emissions [J]. Statistical Research, 2012, 29(3):67-73.]