“下水操作”:不应忽视的备课环节

2015-09-10陈进春

陈进春

操作是学生理解知识、探究规律、解决问题的重要手段,是数学学习的重要方式之一,能有效促进学生探究能力与动手能力的提升。“下水操作”是指教师在课前对要求学生课中完成的操作活动预先进行模拟操作,以期从中发现学生可能会在操作时遇到的困难与问题,进而对学生操作活动进行有效的预设与调整,其本质即是对学生操作活动的备课。

有经验的数学教师会在课前反复“下水操作”,这样才能尽量避免学生在操作时走弯路,进而提高学生操作的有效性。反之,则可能会在教学中产生一些不必要的尴尬。如笔者曾听过“圆的周长”一课,教者组织学生操作,在探究圆的周长计算方法时,出现了令人啼笑皆非的镜头:有的学生由于所带的线具有一定弹性,导致测量同样大的圆形硬纸片所得周长产生较大误差;有的学生由于所剪圆形硬纸片厚度不够,把棉线往圆片上绕的时候,刚要绕到一周时棉线就从圆片边缘滑落下来,再绕还是如此;有的学生想把直径1厘米的圆形硬纸片放在直尺上滚动,结果由于硬纸片太小,用手捏住后根本无法让其在直尺边缘转动……整个操作环节足足耗时近15分钟,所测数据也是五花八门,教者也很着急,只得匆匆用课件演示后,草草了事。课后,笔者对教者进行了了解,他备课时根本没有对操作材料提出统一细致的要求,更没有就学生所要完成的操作活动进行预先尝试。这节课的失败给了教者一次深刻的教训,也引发了笔者关于学生操作活动备课的思考:教学中要求学生完成的操作,教者一定要事先对操作材料进行规范,并且对操作活动反复演示,也就是要“下水操作”,才能保证学生操作尽量处于预设的理想状态,进而顺利完成探究任务,成功得出正确的数学结论。

笔者近年来一直坚持“下水操作”,深深体会到“下水操作”具有便教利学的作用,现联系教学实践作一些分析。

一、“下水操作”有利于操作材料的甄选

数学操作是学生建构概念、发现规律、获得结论的重要手段,也是学生在数学学习中非常喜爱的活动之一。“巧妇难为无米之炊”,操作材料是学生展开操作活动必需的前提和基础,成功的操作活动离不开对操作材料的精心选择与确立。只有备齐了契合学生操作能力与水平的材料,才能让学生凭借对材料的操作、使用与思考,从中感悟数学的思想与方法,顺利实现对所学知识的建构。因此,教师必须在课前进行“下水操作”,只有通过“下水操作”才能发现操作材料可能存在的不合理性,进而对操作材料作出科学的改进与调整,确保学生操作呈现理想样态,切实促进学生成功达成学习目标。

例如,笔者教学苏教版三年级上册“克的认识”这一课时,设计了让学生感知几克物体的实际轻重的教学环节,决定组织学生在课上用电子秤称出5克盐,让他们看看有多少。开展此操作活动拟准备的工具与材料是电子秤和袋装食用盐。为了确保学生课上能准确地称出5克盐,笔者于课前进行了一番尝试,结果发现并没有想象中的那样简单,将袋装盐剪开一个豁口往电子秤盘上倒的时候,由于盐粉颗粒非常顺滑,且5克盐的量又非常少,因此很容易就使得秤盘上的盐大大超过5克。笔者立即调整了操作器材,增加了塑料小碗与小汤匙各一只,将往电子秤盘上直接倒盐改为先倒入碗中,再用小汤匙往电子秤盘上逐步添加盐。这样改进,增加了操作工具,提高了操作的精确性,为学生操作能够取得成功提供了保障。由此也可以看出教师“下水操作”的重要意义,它有利于教师尽早发现需要增减的材料,甚至材料中存在的缺陷等问题。

二、“下水操作”有利于操作方法的优化

合理的操作方法应该贴近学生的动作技能水平,保障学生得出理想的探究结论。不少教师在组织学生操作时,引导学生采用的操作方法基本上都来自于教材。教材中列举的操作方法大都是专家和名师精心研究的成果,具有普遍的适用性。但也不排除编者在编著教材时,对个别操作方法的某些因素可能会存在没有考虑周全的环节,此时,教师就不应当再“照本宣科”,而应秉持“教材无非是个例子”的理念,积极地进行“下水操作”,努力探寻切合学生动手能力与操作材料特性的操作方法。

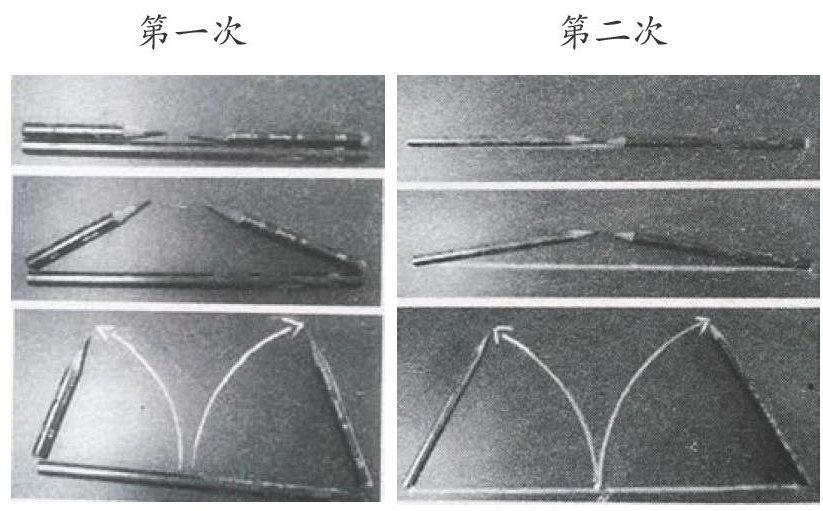

例如,苏教版四年级下册“三角形三边的关系”一课,教材中编排的操作方法是借助长度不等的小棒去围三角形,从能否围成三角形的结果中探究三角形的三边关系。笔者在备课时也采取了“围”的方法进行“下水操作”,并邀请了一位学生参与判断。当用两边之和等于第三边的一组小棒操作时,笔者把两短边与最长边重合在一起,并告知学生代表这不能围成三角形,可这位学生却执着地认为能围成,并围给笔者看。原来小棒太粗了,两短边与长边之间可以形成很小的三角形空隙,而且两短边的接头仍然可以搭到一起。眼见为实,该更换怎样的方法才能让学生在操作后形成正确的认识呢?一番思考后,笔者重新设计了操作材料,把两短边换成了头部削尖的铅笔,更重要的是,操作方法变“围”为“拱”,增加了两短边之和小于最长边的操作活动,组织学生先后完成了如下图所示的两次操作,带领学生成功走出了认知误区。

操作方法改进后,顺利打开了学生的“心结”,取得了良好的教学效果,再次说明教师课前“下水操作”的必要性,它能帮助教师发现操作方法是否存在问题,避免课堂上因为操作方法的不当而导致学生错误认知的形成。

三、“下水操作”有利于操作细节的指导

细节往往是决定事情成败的关键。数学课上的操作既是肢体活动,更是心智活动,需要脑、眼、耳、手等多个器官共同参与、协调动作,是一个非常复杂的过程,包含着诸多值得注意的细节,这就需要教师通过课前的“下水操作”关注细节,发现问题,进而针对细节问题预设好指导方法。再者,有一些细节问题是伴随着操作过程的展开而显现出来的,如果教师忽视了“下水操作”,就会错失发现问题的机会,课堂上面对学生遇到的操作细节问题,也就可能手足无措,从而导致学生操作结果的失真。

例如,笔者在教学苏教版四年级上册“怎样滚得远”一课时,发现教材是通过编排的四幅图对操作方法进行了示范与指导,操作的具体细节并没有配套文字加以解释说明。究竟学生在操作过程中会出现哪些容易忽视的问题呢?为了探寻答案,更好地组织操作,笔者专门进行了多次“下水操作”,发现需要指导学生注意的细节有很多,如搭斜坡时,要把斜坡木板放正,确保稳固,不能产生晃动,更不能让木板歪着;在把圆柱形物体往下滚时,不能把圆柱形物体放歪,手要自然松开,不能给圆柱形物体助力;在测量滚动距离时,要保证卷尺与斜坡处于垂直关系。正因为笔者提前进行了“下水操作”,才发现了操作中的诸多细节问题,使笔者对在操作活动中可能会出现的细节问题了然于心,进而对学生提出细致周到的要求,避免了无关因素对操作结果的影响。

教师在上课前的“下水操作”能促使教师从学生立场出发,准确地抓住操作的重难点,组织学生开展扎实有效的操作活动,进而使得学生的探究活动更富有合理性与科学性。为此,数学教师都应养成“下水操作”的备课习惯,真正从学生的视角思考数学操作的相关要素,力求让操作更契合学生的身心特点与能力水平,这样才能让学生真正享受到数学探究活动的乐趣。

(江苏省海安县曲塘镇中心小学 226661)