80多年前知识界的一场中国梦

2015-09-10卢毅

卢毅

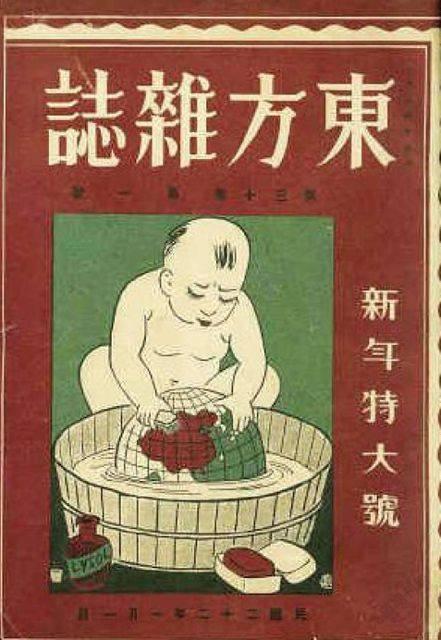

近来有关中国梦的讨论逐渐多了起来,其实早在80多年前,作为近代中国影响最大的一份刊物——商务印书馆主办的《东方杂志》就曾围绕此话题发表过一组文章。1932年11月1日,杂志主编胡愈之向全国各界人士发函400余份,提出两个问题:一是“先生梦想中的未来中国是怎样(请描写一个轮廓或叙述未来中国的一方面)?”;二是“先生个人生活中有什么梦想(这梦想当然不一定是能实现的)?”截至12月5日,共收到回函160余封。1933年元旦,《东方杂志》第30卷第1号推出“新年的梦想”专栏,发表了其中142人的答函。半个月后,第2号又以“梦想补遗”收入了梁漱溟、朱自清二人的复函。从这些作者的职业和教育背景来看,大部分是知识分子,包括柳亚子、徐悲鸿、郑振铎、巴金、郁达夫、老舍、叶圣陶、胡秋原、阳翰笙、张申府、钱君陶、严灵峰、邹韬奋、张君劢、周谷城、陶孟和、俞平伯、何思敬、楼适夷、宋云彬、章乃器、茅盾、周予同、顾颉刚、施蛰存、周作人、杨杏佛、孙伏园、洪深、傅东华、马相伯、林语堂、夏丏尊、俞颂华等,几乎网罗了当时的文化界名流。因此,这期专栏“虽然不能代表四万万五千万人的‘梦’,但是至少可以代表大部分知识分子的梦了”,在很大程度上反映了那个时代中国知识界的思想趋向,值得仔细品味。

对民族复兴的渴望

在上述名家形形色色的梦想中,“有甜梦,又有苦梦;有好梦,又有恶梦;有吉梦,又有噩梦;有奇梦,又有妖梦;有夜梦,又有白日梦”,但其中流露出来的最迫切愿望就是民族复兴。这与其身处的历史背景密切相关。近代以来中国的积贫积弱、备受欺凌,已经让中国知识分子深感屈辱,而到20世纪30年代初,民族危机更是空前加重。日本继“九一八”侵占东北后,又于1932年在上海挑起战事,甚至悍然下令炸毁了文化重镇商务印书馆。日军 罄竹难书的侵略暴行,怎能不令人愤慨?与此同时,国内的军阀混战也达到了顶峰。1930年爆发的蒋、冯、阎中原大战旷日持久,给百姓带来了严重灾难。此后,蒋介石又接连对苏区发动了多次“围剿”。面对这种战乱频繁、兵燹不断的局面,有识之士怎会不深深担忧?

1932年10月,《东方杂志》在废墟中顽强复刊,新任主编胡愈之在卷首《本刊的新生》一文中表示:“创造本刊的新生,创造民族的新生,这是本志复刊的一点小小的——也许是过分夸大的——愿望。”不久后,他就发起了这次“新年的梦想”征文活动,并在征稿函中说:“在这昏黑的年头,莫说东北三千万人民,在帝国主义的枪刺下活受罪,便是我们的整个国家、整个民族也都沦陷在苦海之中……但是我们真的没有出路了吗?我们绝不如此想。固然,我们对现局不愉快,我们却还有将来,我们诅咒今日,我们却还有明日。假如白天的现实生活是紧张而闷气的,在这漫长的冬夜里,我们至少还可以做一两个甜蜜的舒适的梦。梦是我们所有的神圣权利啊!”言词中饱含了对民族复兴的渴望。胡愈之的这种渴望得到了很多人的响应。

那么,怎样才能实现民族复兴呢?有人曾有过这样一个梦想:“未来的中国,因人心悔祸而善而决无内争;政治入轨而贪污绝迹;实业振兴而外货滞销;交通发展而商贾载途,教育普及而无一文盲,乃至国防齐备,失地收复,不平等条约悉数取消,遂执国际之牛耳,解除世界弱小民族的痛苦。”显而易见,这样的想法过于天真。与此相反,章乃器提出“非革命无以图存”的主张就颇接近后来的事实了:“中国将来的革命,必然是一个向整个的上层阶级进攻的左倾的革命。那个革命的目标,不单是要推翻帝国主义,而且同时也要推翻帝国主义的虎伥。”

当时还有人盼望:从1933年起,大家“真诚地蠲除私见,不分地域和派别,共同建设一个有组织的、有能力的、廉洁的政府”,“表现出抵抗精神,渐次恢复以前失去的地方”。甚至还有人梦见:在外敌大举入侵、国难当头之际,国民党终于奋起,“各地民众团体纷电中央,表示信任中央,愿以全民力量赞助中国国民党作民族复兴运动”,“中国统治组织与无产阶级合组了新政府……所有监牢里的共产党政治犯都欢天喜地释放了出来。共产党军和剿共军先后向边疆开拔,去防御帝国主义的军队。3个月的苦战,收复了东三省的失地”,并“对一切不平等条约宣告无效”。这些梦想虽不免幼稚,但却真切反映了做梦者对民族复兴的渴望,其中对国共合作的展望,亦不乏历史的远见。

对社会主义大同世界的憧憬

翻阅这期“新年的梦想”专栏,还有一个现象颇让人惊奇,那就是在国民党统治下的20世纪30年代,社会主义和大同思想大行其道、十分流行,可能是所有答案中出现得最为频繁的词汇。诗人柳亚子是第一个交卷者,时任国民党中央监察委员,但他明确表示:“我梦想中的未来世界,是一个社会主义的大同世界。”第二个应征者、女作家谢冰莹同样写道:“我梦见一个没有国界、没有民族、没有阶级区别的大同世界”,而中国“自然也就是没有国家、没有阶级、共同生产、共同消费的社会主义的国家”。当时在燕京大学当教授的郑振铎,则更直截了当地宣称:“我们将建设一个伟大的社会主义国家。”

此外,郁达夫也描绘了一个理想的乌托邦:“没有阶级,没有争夺,没有物质上的压迫,人人都没有,而且可以不要‘私有财产’。”在诸多答卷中,还有不少人对“无产阶级专政的共产社会”充满了梦想,认为“未来的中国,是没有阶级,没有种族,自由平等的一个大同社会”,“吃饭不是各办各的,而是持票赴农村公共食堂去吃”。甚至连资本家、裕丰纱厂老板毕云程都说:“在我梦想中的中国,没有榨取阶级,也没有被榨取阶级,大众以整个民族利益为本位,共同努力造成一个社会主义的新中国。”

在四处弥漫白色恐怖的氛围下宣扬社会主义,是一个十分奇特的现象。为什么会出现这种状况呢?今天看来,大致有两方面原因:

首先,与孙中山的大同思想相契合。大同世界是中国传统儒家学说描述的一种理想社会,《礼记·礼运》即曰:天下为公,是谓大同。这种思想对孙中山产生了深刻的影响,他不仅终生倡导“天下为公”,而且在国民革命时期,为了解释与中共合作的原因,他还曾阐释说:“民生主义就是社会主义,又名共产主义,即是大同主义”,“真正的民生主义,就是孔子所希望之大同世界”。由于其尊崇的地位,孙中山这一论断即使到国民党“清党”后仍无人敢予以否定。也正缘此,社会主义和大同思想在20世纪30年代还是一个可以讨论的话题。在这次征文活动中,中央研究院总干事杨杏佛就说:“我梦想中的中国应当是一个物质与精神并重的大同社会。”复旦大学商学院院长李权时说得更明白:“我理想中的未来中国是须合乎礼记‘大道之行也,天下为公……是谓大同’的一段事实的。”这与孙中山构建的国民党意识形态如出一辙,自然也较具有安全性。

其次,与苏俄经济建设成就产生影响有关。20世纪20年代末至30年代初,由于世界性经济危机,西方资本主义国家暴露出许多问题。当时有人便指出:“出现于一九三二年末者,是对于资本主义社会制度的将来的深刻的怀疑”,“资本主义随着恐慌的狂潮,已一天一天走入没落的途中,美国如此,其他欧洲各国与日本都如此。‘资本主义的末日!’这凄惨的呼声已响彻全球了”。而相反地,苏联却提前完成了第一个五年计划,取得了举世瞩目的建设成就。这当然激发了人们的兴趣和关注,从而掀起了一股谈论苏联和社会主义的热潮。而这次征稿中,便有一位读者设想:未来的中国,“在经济方面,经过详细慎密的调查计算之后,实行计划经济,把中国工业化、电气化,把农业集体化、机器化,把私有资本的成分渐渐减少,到最后是经济组织完全社会主义化”。胡适在1933年也说:“最近十年中苏俄建设的成绩更引起了全世界人的注意。于是马克思列宁一派的思想就成了世间最新鲜动人的思潮。”

对国民党统治的不满

由于在内忧外患面前,国民党应对无方,不仅丧权辱国、民不聊生,而且日益暴露出其自身的专制与腐败,导致民怨沸腾。因此,很多答卷都表达了对国民党的统治极为不满。暨南大学教授区克宣就写道:“在百孔千疮的目前的中国,谁都在诅咒着现实而梦想着将来。”画家钱君陶更是说:“未来的中国是一团糟,我深信着我的梦想是千真万确的,因为照目前的情形而看,而推测,要他不一团糟,无论如何也做不到的。我们的生存的苦,将跟着逐渐加浓。”还有人说:“在这个受难的时期,在这样不景气的社会环境里,我们哪里还有做甜蜜而舒适之梦的权利……与其做一场空梦,毋宁还是做些实地的工作。”对国民党显然不抱任何幻想。

具体说来,当时中国知识分子对国民党不满主要集中在三个方面:

首先是对外政策的妥协退让。北大教授李宗武提出:“我希望中国的军人不要只能内战,不能抗外。我希望军事当局不要只知剿共,不知御侮。”《读书杂志》特约撰述员彭芳草也表示:“我梦想着未来的中国,政府不守无抵抗主义,也不向国际联盟求救。”这明显是在讽刺国民党的“攘外必先安内”政策和“不抵抗主义”。

其次是政治上的专制与腐败。著名学者周予同严厉质问:“东北三千万人民固然在帝国主义的枪刺下活受罪,我们又在谁的枪刺下受罪呢?”作家韦息予也说:“生在现今的中国,最使人感觉痛苦的,莫若要吃饭,要说话,要行动,都受到不法势力的妨害和钳制。”二人将批判的锋芒直指国民党的独裁统治。林语堂则巧妙迂回表示:“我不做梦,希望民治实现,人民可以执行选举、复决、罢免之权,只希望人民之财产生产不致随时被剥夺”,“我不做梦,希望监察院行使职权,弹劾大吏,只希望人民可以如封建时代在县衙门击鼓,或是拦舆喊冤”,“我不做梦,希望贪官污吏断绝,做官的人不染指,不中饱,只希望染指中饱之余,仍做出一点事绩”,“我不做梦,希望政府保护百姓,只希望不乱拆民房”。言词中用一种戏谑的语气,对国民党统治下的怪现状作了辛辣讽刺。

再次是民不聊生。这也是最让人们不满的问题。在当时有人“天天在挨饿受冻,且有易子而食者”的情况下,巴金就拒绝做梦,他说:“在现在的这种环境下,我连做梦也没有好的梦做,而且我也不能够拿梦来欺骗自己。‘在这漫长的冬夜里’,我只感到冷,觉得饿,我只听见许多许多人的哭声。这些只能够使我做噩梦。”孙伏园也说:“‘在这漫长的冬夜里’,我们有的是饿,有的是冷,有的是虱子和跳蚤,有的是刺客和强盗,还哪儿来的‘一两个甜蜜的舒适的梦?’”二人不约而同地都用“饿”和“冷”来形容当时生活的窘况。小说家章依萍也感叹:“在这个中国是太老太旧太腐败了……我理想中的中国,最低的限度,要大家有饭吃,有衣服穿,有房子住,有路可走。”而前面提到的那位彭芳草,在谈及个人生活梦想时更是简单至极:“饿不死,卖得出书稿,买得起必要的书籍,并且有时间看,如是而已。”其生活之凄惨由此可见一斑。

总之,无论在民族、民权还是民生方面,国民政府都乏善可陈,这叫人怎么对其空洞宣传的三民主义产生信仰?难怪当时便有人指斥:“国民党弄到现在,结果是天怨人怒,成为众矢之的,四面楚歌,大有不能自拔之势!好像街谈巷议,茶余酒后,大家都是不以国民党为然。”可以说,国民党最终被广大知识分子所抛弃,自此已初露端倪。

“梦想”引发思考

尽管这次征稿活动得到了十分踊跃的回应,但在发起者胡愈之看来,还是留下一些缺憾。他在《读后感》中写道:“当我们发出通启时,颇注意职业的普遍。但是征求的结果则使我们失望。应征者的大部分乃至几乎全部,都是所谓‘文化贵族’。自然知识分子是比政治家、军人、资本家那些实际活动家更富于憧憬与幻想。社会的环境特许他们得享受‘梦的生活’,而且能把他们的‘梦的生活’发表出来。可是此外,占中国人口百分之九十以上的农民、工人及商店职员,应该不至于没有幻想。可是现实对于他们的压迫太大了,整天的体力的疲劳,使他们只能有梦魇,而不能有梦想。即使有一些梦想,他们也决没有用文字描写的能力和闲暇。这实在可以算是最大的国耻啊!”这段清醒的文字,确实触及了一个深层次的问题,即民族的复兴,端赖于社会各阶层人民的觉醒。

作为那个时代文化界的领军人物,鲁迅虽然没有参加征文,但当他看到《东方杂志》这期《新年的梦想》专栏后,也写下了一篇《听说梦》的杂文来谈自己的感想。在这篇文章中,鲁迅首先体会到编者的苦心是“想必以为言论不自由,不如来说梦,而且与其说所谓真话之假,不如来谈梦话之真”。接着,他又把这些“梦”概括为两点:“首先,是谁也觉得生活的不安定,其次,许多人梦想着将来的好社会,‘各尽所能’呀,‘大同世界’呀,很有些‘越轨’气息了。”但他认为,编者这回“却大大的失败了”,其中一个原因在于:“虽然梦‘大家有饭吃’者有人,梦‘无阶级社会’者有人,梦‘大同世界’者有人,而很少有人梦见建设这样社会以前的阶级斗争,白色恐怖,轰炸,虐杀,鼻子里灌辣椒水,电刑……倘不梦见这些,好社会是不会来的,无论怎么写得光明,终究是一个梦。”由此可见,鲁迅更推崇的是要实现这梦境的人们,“他们不是说,而是做,梦着将来,而致力于达到这样一种将来的现在。”

然而现实毕竟是残酷的,正如茅盾所言:“梦想是危险的”,胡愈之这次大规模发起知识界集体做梦的行为终于还是惹出了事端。据他回忆,这期杂志的清样印出后,商务印书馆总经理王云五就找他说:“有的文章最好不要用,或是改一改。”他坚决不同意,不久后被迫离开了《东方杂志》。而曾梦想过大同社会的杨杏佛,也在1933年6月被特务暗杀。渴望实现“共劳共享的平等社会”的邹韬奋,则在7月被迫流亡国外。1936年11月,邹韬奋和章乃器等七君子又被国民党当局逮捕,激起了社会舆论的公愤。也正是在与大众的梦想背道而驰的过程中,国民党统治逐渐走向了覆亡。

(摘编自《百年潮》2013年第1期。图片来源:网络)

(责任编辑:邓明珠)