在《博览群书》的日子里

2015-09-10马宝珠

马宝珠

我是1984年10月调入光明日报社的,最初的意向是到理论部《史学》专刊做编辑,但当时理论部的编制已满,报社让我再等一等。有关领导征求我的意见时说,报社正在筹办一份读书类的杂志,问我是否愿意去。一听说是新办的刊物,我当即表示同意。

上世纪80年代,中国迈出了改革的步伐,被“文革”破坏的社会风气逐渐复苏回归,科学知识推动社会进步的理念不断深入人心,读书已成为人们的强烈愿望,中国出版界积极为读者提供了越来越多的精神食粮,于是,以评介图书为使命的《博览群书》杂志应运而生。我到杂志社的时候,前辈已经做了很多工作,听说时任总书记胡耀邦同志题写刊名,我还是很激动的。在我之后不久,梁若冰也来报到了。于是,我俩成为《博览群书》的第一批编辑。

杂志于1985年1月正式出版,所以编辑工作很紧迫。我是从高校调入报社的,此前从未做过编辑,紧迫中又平添了紧张。好在当时人年轻、心气足,大有跃跃欲试的劲头,更重要的是,韩嗣仪、周文斌两位专职副主编,都是有经验、有水平的老编辑,他们手把手地教我们,让我们很受益。下班后,我找来有关书籍阅读,从编辑业务的ABC学起。由于时间不等人,我便开始了“现趸现卖”的编辑生活:组稿、编稿、设计版式、校对、核红付印。

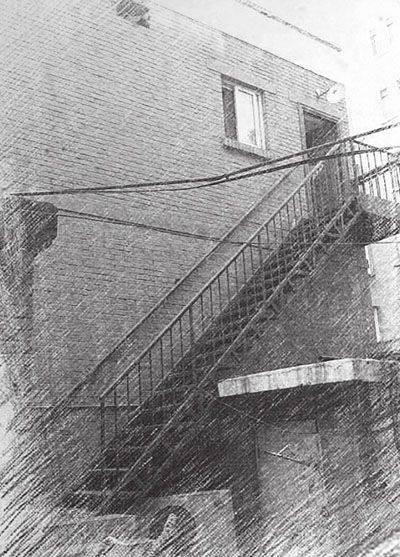

《博览群书》创刊不久,杂志社公开招聘了几位编辑。武宁、李丹、霍然、刘晓春的到来,壮大了编辑队伍,编辑部的架势才真正显现出来,只是我们的办公环境差了一些。当时的光明日报还在永安路106号,院子西面有一栋两层的简易小楼,编辑部就设在小楼的二层,几张办公桌把10几平方米的办公室挤得满满的。由于小楼是外挂式铁梯,上楼时的“咚咚”声总是不绝于耳,但谁也没有因为嘈杂的环境和逼仄的空间编不出稿子,反倒是诙谐地借用鲁迅先生的诗聊以自慰:“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。”

每期杂志出版后,印厂的人员先卸到院子里,一包包的杂志堆成了小山。“下楼搬杂志啦”,随着一声招呼,大家立即放下手中的稿子,“咚咚”地冲到楼下,与相继进入杂志社的王萍、阿拉坦等人一起把杂志一包包地运到二楼楼道的空地上。接力式的运输中经常出现笑料,引得众人哄堂大笑,这是大家最受用、最开心的时候,在笑声中,“小山”立刻夷为平地。出了一身汗,活动了筋骨,放松了精神,人很爽,再编稿子,头脑清醒了许多。这样乐此不疲的“体育锻炼”,我们每月享受一次。

要说更大的乐趣、更深刻的体验还是在杂志成书的过程中。

做编辑不仅要编稿子,还要采访写稿,这个过程与编辑别人写的稿子相得益彰。

凭借《博览群书》这个平台,我得以接触到一些大学问家。准确地说,与其说是采访,不如说是殊荣。

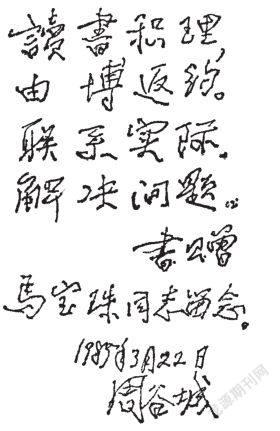

1985年3月,我有幸采访了著名历史学家周谷城教授,一位学养丰厚、造诣颇深的学者。周老对《博览群书》的创办表示欣喜。他说:“‘博览群书’这四个字很有辩证法,因为一个人一辈子只读一类书范围会很窄,思想得不到开禁。譬如一个学哲学的人,只看辩证法的书,就会把知识的大门封锁了,这是压制自己,约束自己。人们天天叫自由,却天天约束自己的自由,天天讲天才,却天天把自己的才能束缚住。多读书,吸收多方面的知识,辩证法就在这里起作用了。离开这些,单纯地读辩证法的书,就会把书读僵了。你们办《博览群书》,我一看就喜欢,意义重大哟。”接着,他操着浓重的湘音讲了博览与专精的关系:“博览与专精都很重要,两者是相互帮助的。只晓得博览,而没有归宿,那是拿读书做游戏;只晓得专精,而不去博览,那就深入不下去,精不下去。有一句话叫由博返约,意思是,多读书,多积理,多吸收信息,最后归到自己要钻研的问题上。”

一番朴实而深刻的道理经大学问家这么一讲,我顿开茅塞。采访之前,我按主编的建议,做了案头准备,对周谷老有了大致的了解。周谷老1898年生在湖南益阳一个贫农的家庭。他自幼喜欢读书,上小学时,对国文、历史、英文都感兴趣。在中学,他阅读了大量书籍,思想也非常活跃。毕业后,他回到湖南第一师范任教。当时,毛泽东任小学部主任,周谷城教师范部的英文兼伦理学。受到毛泽东同志的影响,他参加了1924年至1927年的大革命。1942年起,他一直在复旦大学执教,读书、教书、著书伴随他的一生。历史学是他专攻的学科,但在哲学、社会学、美学、心理学、教育学、生物学、政治学、逻辑学等领域他都有涉猎,也有很深的功力,著述数百万字,发表论文两百余篇。在世界历史研究中,他打破了以欧洲为中心的旧的世界史框框,指出人类社会发展是一个多元统一的有机整体,欧洲的文明与中国、印度等各自都有其独立发展的文化系统,东方文明与西方文明互相渗透、互相作用,蔚为一幅波澜壮阔的世界历史画面。

周谷老对中国学术、中国文化建设的贡献是巨大的,追根寻源,肇始于他的博学多识。在我看来,采访中他对博览群书的解读恰是他生命的写照,而勤奋读书是他不同寻常人生的源头活水。

关于读书的作用,周谷老阐述得深刻明了:一个耳聋眼瞎的人是很难过的,需要有人帮助振作,这个人就是先懂得道理的人,是耳聪目明的人。说到这里,他举例说,读《周恩来选集》的时候,他写过一首诗:“启论振聩有前知,马列毛书未过时。识得必然方自在,从知潜力显于斯。”他解释说,马、恩、列、毛就是这样的先知,你把他们书中的道理读懂了,就不难过了,就会觉得自自在在,你潜在的力量就能在识透道理后发挥出来。当然,周谷老所论的视域并不单单指政治书籍。与周谷老告别之际,他在我的采访本上这样写道:“读书积理,由博返约。联系实际,解决问题。”回来后,我即以“读书积理 由博返约”为题,记述了这次铭记在心的采访。

不久前,为写这篇纪念文章,我重温了周谷老的著述,他的一个观点又一次吸引了我的目光。1949年,他的《世界通史》面世。在书中,他以埃及、巴比伦、波斯、印度、中国和墨西哥六大文化中心的相互关联、日趋融合为主旨,描绘了世界文化彼此交流和互为因果的内在联系。他指出,尽管世界上多文化区、多国度并存,但并非各自独立活动,而是从一开始便蕴涵着互相往来、互相交叉和互相渗透的趋势,这种趋势又是必然的。

65年过去了,当今的国际舞台不是仍旧按照这样的理念,在弘扬着和平与发展的主旋律吗?不久前,习近平主席提出“一路一带”的战略构想,与周谷城先生当年的观点相契合。做学问,若能像周谷老这样窥见堂奥,揭示出历史规律,提出经得住历史检验的真知灼见,这岂不是读书人的最高境界?

我特别想说的是,30年前的这次采访,对我的人生影响很大。这几十年间,我经历了许多事情,难免有难过的时候,有迷惘的时候,每当这个关口,我就想到“识得必然方自在”,所以难过,所以迷惘,就是因为读书太少,不明事理。好书是把金钥匙,能打开人的心灵之窗,新鲜空气充盈,人就会变得轻松许多。于此,我深深感谢《博览群书》,感谢周谷城先生。

在《博览群书》的5年多里,我见证了她的出生与成长,结识了一批知识界、出版界的师友,我的职业编辑生涯从这里起步。闲暇时,我也曾经思考过,在《博览群书》工作的意义何在?难道仅仅是学会做编辑了吗?当然不全是。谈到意义,总离不开所处的时代。《博览群书》创刊的时候,“文革”结束不过9年,而十年“文革”造成的伤害特别是对文化的贬损需要用更长时间、更多方式纠正过来,还其本来面目,中国人太需要文化的琼浆玉液温润干涸的心田。不是吗,“文革”后,人们重拾曾被踩在脚下、打入冷宫的书籍,无论是大到为国为民,还是小至改变个人命运,都从读书起航,都以精神富有为人生追求。在文化产品呈现勃兴之时,以评介好书为己任的《博览群书》尽了绵薄之力。也许有的人从中吸吮了精华,丰富了阅读经历,日后成为国家的栋梁;也许有的人从中获益良多,储备了知识,改变了个人境遇,过上了好生活。若此,博览群书就不再是一本杂志的名称,而是一个民族的信条,一种向上向善、优雅从容的生活方式,一个“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲”的生命体验了。

(本文作者为《文摘报》总编辑、《博览群书》第一批编辑之一)